9月18日にマンションの廊下で小さいアリを見つけました。触角がえらく長い感じがしたので採集して調べてみました。その結果、ウメマツオオアリになったので、記録として残しておきたいと思います。実は、

ウメマツオオアリについては3年前にも調べたことがありました。そちらも参照してください。

18日に見つけたアリはこんなアリです。

冷凍庫に入れておき、翌日取り出して背側から写した写真がこれです。体長を測ってみると、3.0 mmでした。かなり小さなアリです。働きアリには大型、中型、小型と大きさに変化があります。これは小型働きアリだと思われます。働きアリの検索には「日本産アリ類図鑑」に載っている検索表を用いました。まずは亜科の検索です。

①腹柄は1節からなる;腹部末端の背板は単純で、微小な刺の列はない;頭盾前縁側方に小突起はない

②腹柄節は小さく、側方から見て丘部の幅は狭い;腹部第1節と第2節の間はくびれない;腹部第1節の背板と腹板は融合していない;腹部末端に刺針を持たない

③腹部末端は円錐形で丸く開口し、多くの属ではその周囲が毛で取り囲まれる ヤマアリ亜科 Formicinae

検索してみると、ヤマアリ亜科になったので、その検索の過程を写真で確かめていこうと思います。本当は検索の順番に示していけばよいのですが、同じ写真が何度も出てきて煩わしいので、各部を撮った写真別に見ていこうと思います。

最初は胸部と腹部を側面から見たものです。まず、①の腹柄が1節であることはすぐに分かります。②の腹柄節の形状については比較の問題なのでこの写真だけだとよく分からないのですが、たぶん、大丈夫でしょう。また、腹部第1節と第2節の間にくびれはありません。第1節の背板と腹板が融合していないことはこの写真ではちょっと分かりません。でも、①と②ともOKとします。

次は頭部です。頭楯前縁には特に突起などは見当たりません。それでこの項目もOKです。

最後は腹部末端です。腹部末端には丸い噴火口のような穴が開いていて、その周囲には毛が生えています。これで、③もOKです。この結果、ヤマアリ亜科であることは確かそうです。

次は属の検索です。

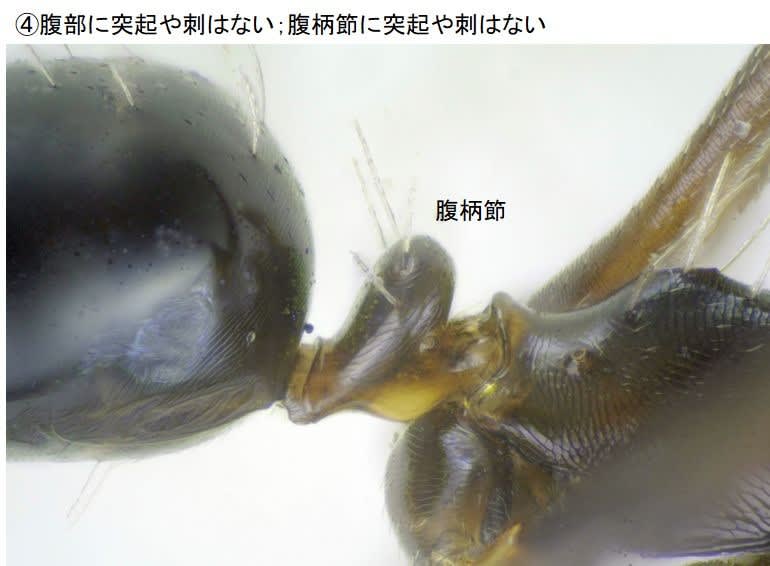

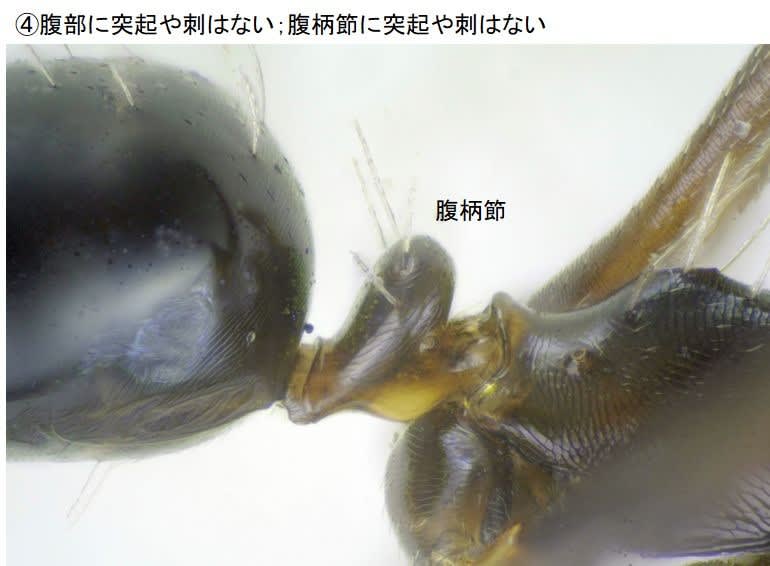

④腹部に突起や刺はない;腹柄節に突起や刺はない

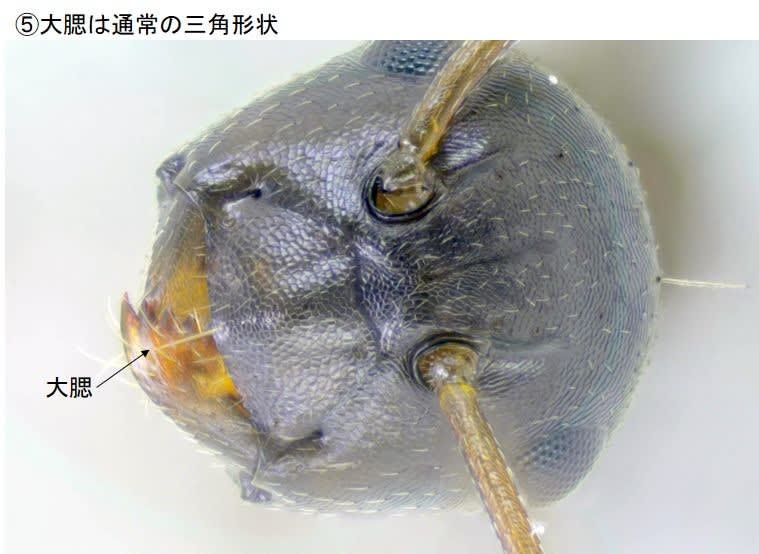

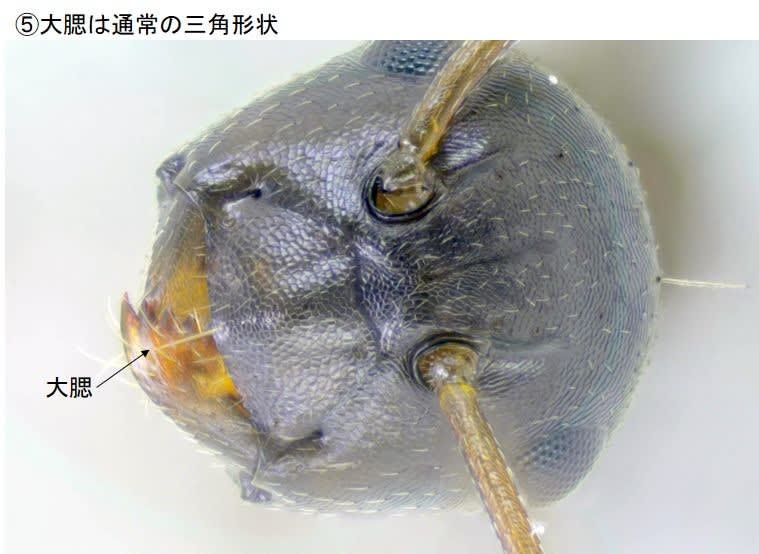

⑤大腮は通常の三角形状

⑥触角は12節からなる

⑦中胸の気門は側面に位置する オオアリ属 Camponotus

検索の結果、オオアリ属になったので、その過程も見ていきます。

④はトゲアリ属を除外する項目でこれまでの写真からすぐに分かります。

⑤の大腮の形もOKでしょう。

触角の節を数えてみると12節になりました。

最後がちょっと迷ったのですが、中胸気門の位置(矢印)は背面というよりは側面にあります。それでオオアリ属はよさそうです。

次は種の検索です。ここからは小型働きアリに対する検索だけを行っていきます。

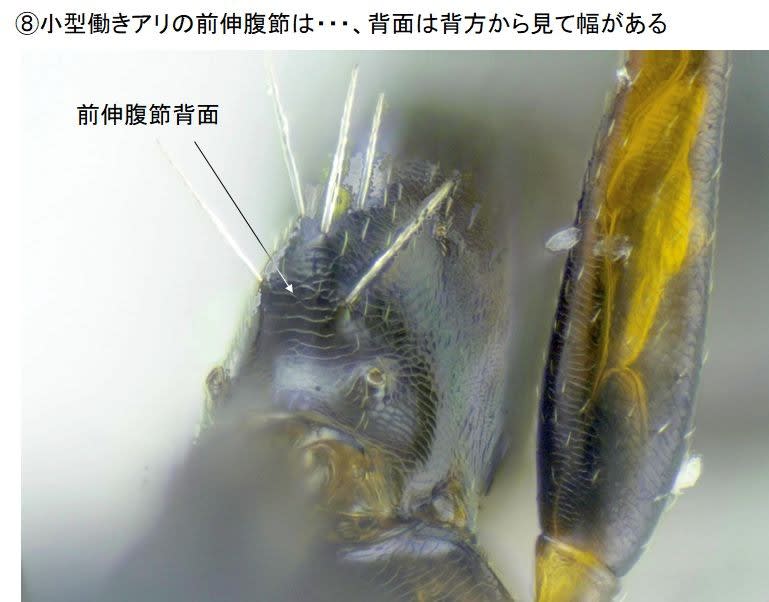

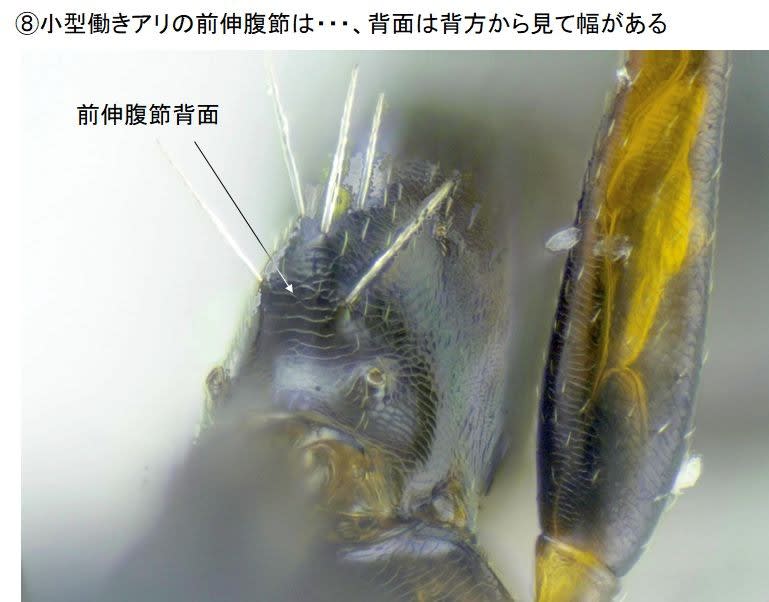

⑧小型働きアリの前脚腿節は極端に広がらない;小型働きアリの前伸腹節は側方から見て背面と後面が鈍角をなし、背面は背方から見て幅がある

⑨中胸および前伸腹節は黒褐色から黒色

⑩前・中胸部背面上に長い立毛はあっても6本以下;前伸腹節背面と後面は鈍角をなし、後面は傾斜し腹柄節へと連なる

⑪小型種;小型働きアリの体長は普通5mm以下

⑫働きアリの頭盾前中央部は弧状か直線状で、へこみや切れ込みはない

⑬腹部は全体が黒色で、腹部第1背板、第2背板に斑紋はない

⑭側方から見て前胸から中胸にかけての背縁は弧を描く;前伸腹節後背縁は丸みを帯び、後縁の傾斜はより緩やか;腹柄節は厚い

⑮側方から見て前伸腹節の背面に明瞭なへこみがある;腹柄節は側方から見て逆U字型で前後にほぼ対称;腹柄節背縁は中央で最も高い ウメマツオオアリ Camponotus vitiosus

検索の結果、ウメマツオオアリになったのですが、その過程も見ていきます。

最初の項目では前脚腿節がどの程度広がったら広いのかは分かりませんが、この項目はヒラズオオアリを除外する項目なのでたぶん、広がらないというのでよいのでしょう。

この図からは⑧、⑨、⑩、⑭の4項目を確かめることができます。⑧の「前伸腹節は側方から見て背面と後面が鈍角をなし」はまず大丈夫でしょう。⑩の前胸、中胸の立毛はせいぜい2本程度でこれも大丈夫です。⑭の弧をなすというのもよく分かります。

この写真は前伸腹節の後面を撮ったものですが、背面には少し幅がありそうです。

前伸腹節後背縁というのは背面と後面との境を言っているのだと思いますが、確かに丸みを帯びています。

⑪と⑬はこの写真から確かめることができます。

頭楯前縁も書いてある通りだと思います。

⑮の腹柄節を横から見て逆U字型というのと前伸腹節背面に凹みがあるというのがウメマツオオアリの決め手になる項目です。似た種にホソウメマツオオアリというのがあり、この項目で区別できるはずですが、以前、検索したときにコメントをいただき、個体差があるので、多数の個体を見た方がよいというご意見でした。今回も1匹だけなので、何とも言えませんが、今度見つけたらまた調べてみたいと思います。ということで、とりあえず

ウメマツオオアリに達しました。これから少しアリを調べていこうかと思っています。