U字型ガリーを登る

期日:2019年11月14,15日(金,土)

メンバー : (L)Akky、Yさん、OKさん

コースタイム、天気 晴

11/14 愛甲石田駅14:50=吉井町16:32

11/15 吉井町6:35=妙義山さくらの里近くⓅ7:38~48―金鶏山登山口8:19~29―金鶏山頂上10:19―830mピーク(昼食)13:20~35―筆頭岩基部14:28―駐車余地14:38~48=さくらの里=吉井町15:57

歩行時間 6:50、標高差263m、距離 4.8km、累積標高 +476m

記録

駐車余地より金鶏山登山口まで歩く。登山口には「岩がもろいので登山禁止」の看板があった。落ち葉の積もった階段からルンゼを登り670m付近より左の尾根へ上がって登って行く。740m付近より礫岩が出てきてU字ガリーが始まったので底を登って行く。下の方はホールドもあって登りやすかったが、760m付近からは溝が細くなりいわゆる「頬ズリ」となりスタンスが少なく難しくなった。先頭をOKさんに交代して登って行く。溝の底はスタンスがないので、ステミングで登った。脇の壁にはホールドがしっかりあった。登山靴で登ったので20m程の登りなのに結構疲れた。その上も礫岩なので登りやすかった。843m付近には石像が立っていた。すごい、よく担ぎ上げたものだ。登山の安全を祈った。

駐車余地

金鶏山登山口 落ち葉の積もった階段を登って行く

710m付近、落ち葉を踏みしめて

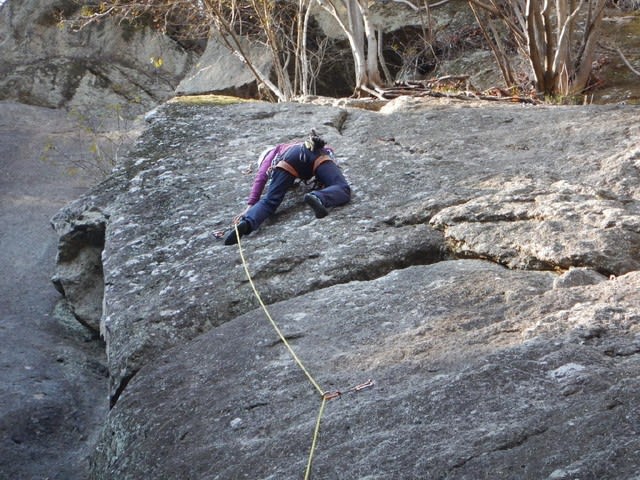

U字型ガリーを登る 743m付近

上部は狭いガリー「頬ズリ」

798m付近の礫岩岩場の登り

830m付近、痩せ尾根の通過

843m付近の石仏にて

少し登ると奥ノ院の山頂。10m程北に貴重な三等三角点があった。痩せ尾根を行くと850mピークに到着。見晴らしがよい。北西にはもう一つのピークがそびえていた。これから行く西方向の830mピーク(離山)であろうか。

850mピークの右側を巻き、北に進んだが行き止まりで間違えと分かり戻った。ピークまで戻りかすかな北西方向の踏み跡をたどり鞍部まで降りて、さらに右側を下り795mのキレットの底まで降りた。底から6m程上から小判型の大きな鎖が付いていた。対岸にはトラロープがあり817m稜線まで簡単に登り返すことができた。

山頂、奥ノ院

三等三角点

850mピークにて 見晴らしがよい 直進は間違い

850mピークより西側へ進む 右側を鞍部まで下る

鞍部からさらに右へ下る

大きな小判型鎖でキレットを下る。対岸にトラロープ

キレットを登り返す

830mピーク北側820mからは又10m程切れ落ちた巻き道。トラロープが設置されているが持参のロープで懸垂降下。登り返して稜線に出た。稜線を北に30m程進むと又岩稜の巻き。左側のざれたルンゼを26m程西に下ると北方向のスラブのトラバースが二ヶ所。

Yさんがロープを引いて渡り対岸で確保。二番目にOKさん、最後に自分がトラバース。二人は余裕で渡る。角度は50度くらいであるが、スタンスが小さく登山靴では心もとなかったが何とか渡ることができた。二番目のスラブトラバースは下っておりスタンスはさらに細かく怖かったが無事に渡ることができた。

830m岩峰を巻くため右側へ降りる。トラロープがあるが持参のロープで懸垂降下

懸垂降下

登り返して降下した所を望む 右岩峰は830m離山

さらに登り返して稜線へ

ザレたルンゼを西に下って大岩壁を巻く 少し下って右のスラブのトラバースへ

一ツ目のトラバース スタンスが小さく頼りない

踏み跡を緩く登り返すと右側に巨大な岩壁。30m程あるのであろうか。ここを懸垂降下するグルーブもいるようだ。稜線へ緩く登り返して紅葉の稜線を進むと830mピーク。ここで遅くなったが昼食と水分補給。緊張していたため喉がカラカラ。少し進んで再度岩を左から下って巻く。ワイヤのロープが設置してあった。

稜線へザレた斜面を登り返す

右手の30m程の大岩壁

稜線への登り返し

さらにザレた斜面を登る

歩いてきた稜線を振り返る 中央が大岩壁で、右端が離山かな

さらに進んで少し下り、筆頭岩近くの岩峰の下を巻く

岩峰を巻く ロープとワイヤーがあった

ワイヤーを掴んで岩を巻いて降りる

少し降りてザレの坂を登り返すと筆頭岩のクライマーの声が聞こえてきて11月1日に懸垂降下した着地点が近い事がわかり元気が出て来た。着地点を確認して筆頭岩基部まで下り、ザレた坂をジグザグに道路まで降りた。これで一安心。駐車地点に着いて、おいしい大福とアンパンをいただき元気を回復した。

さくらの里へ行きおなじみの紅葉の筆頭岩の写真をカメラに収めた。

筆頭岩へのざれた斜面の登り返し

前回、筆頭岩から降下した着地点に到着

筆頭岩基部まで降りた

ザレた斜面を下りて道路に出た

筆頭岩 さくらの里より望む

金鶏山GPSトラック