リハビリを兼ねて近郊を散策しています。保健所の時代に愛猫が亡くなったのだけれど、どこで葬っていただけるのかという電話がたびたびあり両国の回向院でやってもらえますと答えていました。何度か訪れていますが、詳しくは散策していませんでした。

今回じっくりみることができました。 由緒書きです。

由緒書きです。

江戸切絵図

江戸名所図会に描かれている回向院です。

こちらは回向院御開帳の図です。 大人の塗り絵より。

大人の塗り絵より。 墨田区で作ったものもありました。

墨田区で作ったものもありました。

★ランドマーク回向院:お寺さんのHPでは「回向院は、今からおよそ360年前の明暦3年(1657年)に開かれた浄土宗の寺院です。この年、江戸には「振袖火事」の名で知られる明暦の大火があり、市街の6割以上が焼土と化し、10万人以上の尊い人命が奪われました。この災害により亡くなられた人々の多くは、身元や身寄りのわからない人々でした。当時の将軍家綱は、このような無縁の人々の亡骸を手厚く葬るようにと隅田川の東岸、当院の現在地に土地を与え、「万人塚」という墳墓を設け、遵誉上人に命じて無縁仏の冥福に祈りをささげる大法要を執り行いました。このとき、お念仏を行じる御堂が建てられたのが回向院の歴史の始まりです。

この起こりこそが「有縁・無縁に関わらず、人・動物に関わらず、生あるすべてのものへの仏の慈悲を説くもの」として現在までも守られてきた当院の理念です。」とありました。ということで動物の慰霊に関する碑がたくさんありました。

猫の供養塔です。

猫の供養塔です。 これは小鳥の碑

これは小鳥の碑

奥には古い供養塔がありました。

奥には古い供養塔がありました。

参道を入ってすぐの左手に「力塚」がありました 。さすが大相撲の発祥の地と思いました。

。さすが大相撲の発祥の地と思いました。

「力塚の碑は、昭和十一年に相撲協会が歴代相撲年寄の慰霊の為に建立したものですが、その後も新弟子たちが力を授かるよう祈願する碑として、現在も相撲と当院とのつながりを示す象徴になっています。」

のちに安政大地震をはじめ、水死者や焼死者・刑死者など横死者の無縁仏も埋葬する。

横難横死(おうなんおうし)とは、予期しない災難や非業の死をとげること、だそうです。

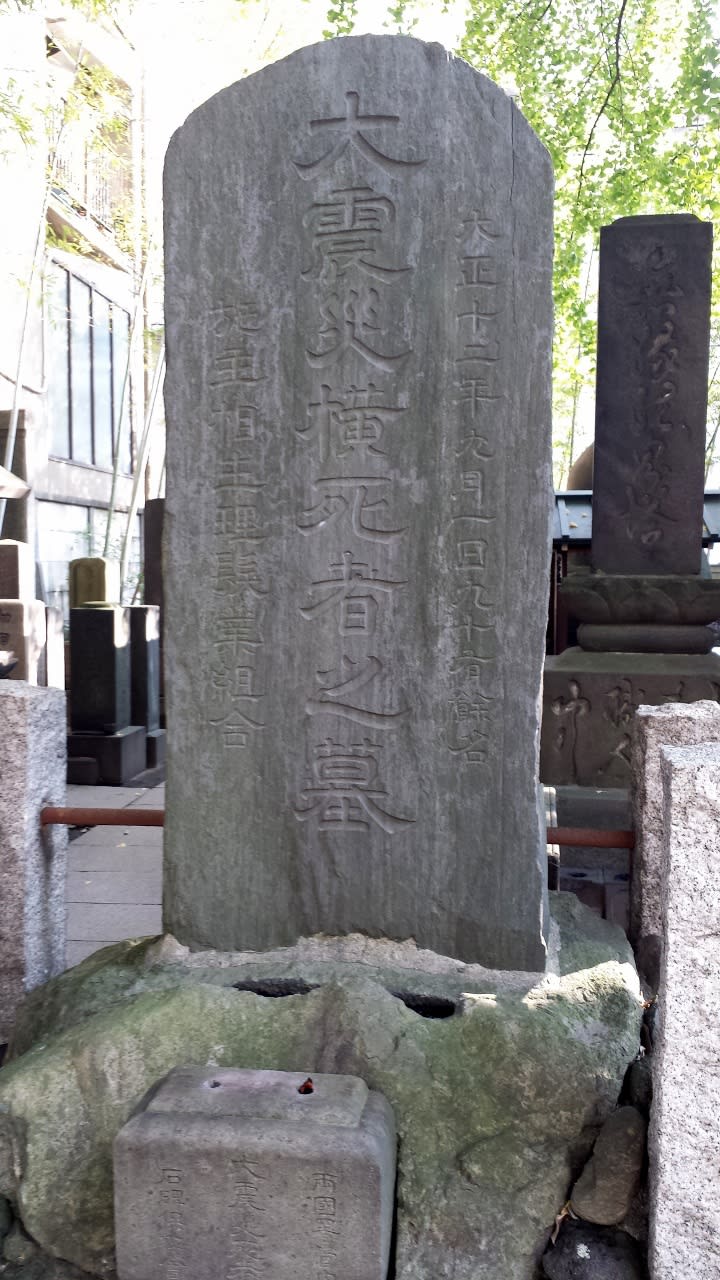

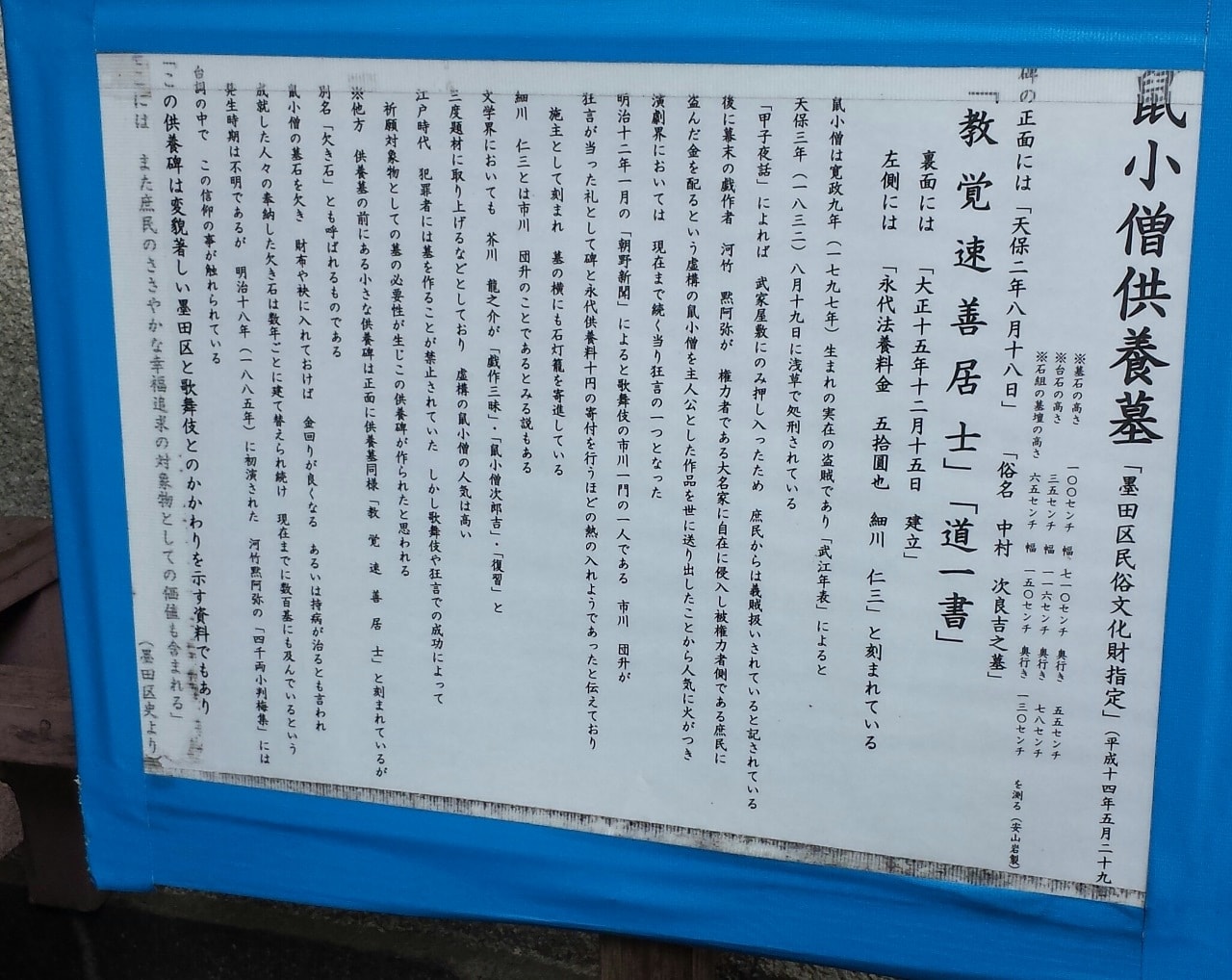

これは関東大震災の横死の碑

海難者の碑

こちらは水子塚

1793年(寛政5年)、老中・松平定信の命によって造立された「水子塚」は、水子供養の発祥とされている。2月第一土曜日14時から水子塚の前にて水子総供養を、その他は隔月毎に本堂にて水子供養を行っているそうです。

1793年(寛政5年)、老中・松平定信の命によって造立された「水子塚」は、水子供養の発祥とされている。2月第一土曜日14時から水子塚の前にて水子総供養を、その他は隔月毎に本堂にて水子供養を行っているそうです。

江戸市民に知られていたこの矩形の板石の塔は、正面に小作りながら端正なお顔の地蔵菩薩坐像が浮彫りされ、その下に「水子塚」という大字が刻まれています。

塩地蔵「右手に錫杖、左手に宝珠を持たれており、参詣者は願い事が成就すると塩を供えたことから、「塩地蔵」と呼ばれ親しまれてきました。

腐食がひどく年代など判明しませんが古いもので、「東都歳時記」所載の江戸東方四十八ヶ所地蔵尊参りには、その四十二番目として数えられています。」

帰りがけに和服を着たご婦人がたくさん集まっていました。

ここから両国橋に向かいました。