午前中に世田谷区若林にある施設を訪問しました。三軒茶屋で乗り換えていきました。

久しぶりに世田谷線に乗りましたが、きれいな車体になっていました。

久しぶりに世田谷線に乗りましたが、きれいな車体になっていました。 施設に寄る前に若林の天満宮に寄ってみました。

施設に寄る前に若林の天満宮に寄ってみました。

環七に面して、少し小高くなっています。世田谷線のファンの方のHPには、「15世紀以前からこの場所にある若林天満宮は環七の拡張により参道が削られてしまい、現在はこじんまりとした感じがありますが、以前は多くの参拝者で賑わったそうです。菅原道真を祀る北野神社で、学問にご利益があるとされています。現在は下記の若林稲荷神社と合祀されており、大祭も例年9月の第2日曜日付近に合同してで行われます。」と書かれていました。施設での仕事を終えて、昼休みを利用して松陰神社に寄ってみました。

環七に面して、少し小高くなっています。世田谷線のファンの方のHPには、「15世紀以前からこの場所にある若林天満宮は環七の拡張により参道が削られてしまい、現在はこじんまりとした感じがありますが、以前は多くの参拝者で賑わったそうです。菅原道真を祀る北野神社で、学問にご利益があるとされています。現在は下記の若林稲荷神社と合祀されており、大祭も例年9月の第2日曜日付近に合同してで行われます。」と書かれていました。施設での仕事を終えて、昼休みを利用して松陰神社に寄ってみました。 役所の現役時代は、若林の一つ先の松陰神社前で降りて世田谷区役所を訪れていましたが、松陰神社には寄ったことがありませんでした。

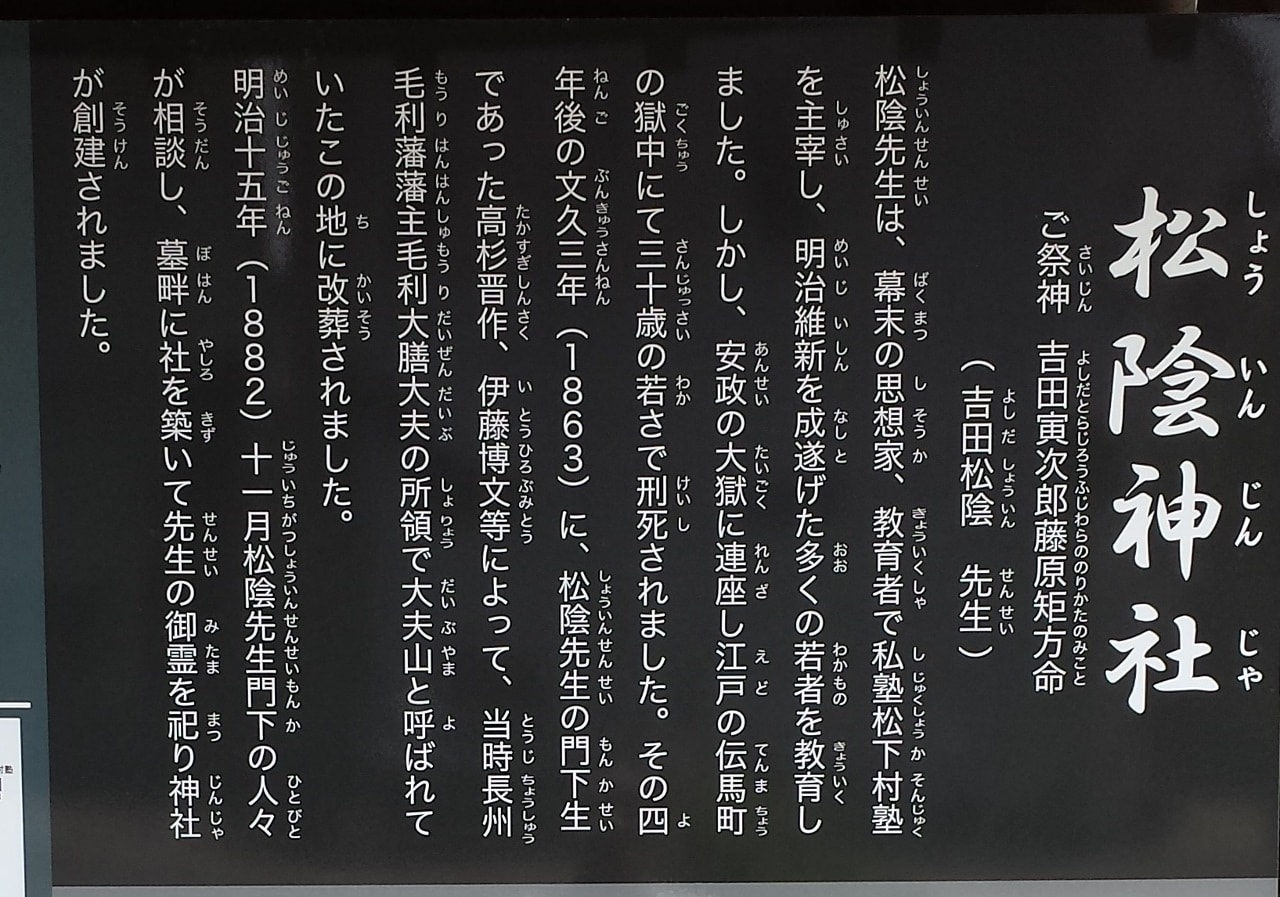

役所の現役時代は、若林の一つ先の松陰神社前で降りて世田谷区役所を訪れていましたが、松陰神社には寄ったことがありませんでした。 吉田松陰を祀ってあると初めて知りました。

吉田松陰を祀ってあると初めて知りました。 まあ、歴史は苦手だったので吉田松陰の名前は知っていますがどんな人なのかほとんど知りませんでした。

まあ、歴史は苦手だったので吉田松陰の名前は知っていますがどんな人なのかほとんど知りませんでした。 本堂です。右奥には松下村塾というのががありました。萩の松陰神社にあるものを模したものだそうです。

本堂です。右奥には松下村塾というのががありました。萩の松陰神社にあるものを模したものだそうです。

本堂の

本堂の

手前に灯籠が並んでいます。

手前に灯籠が並んでいます。

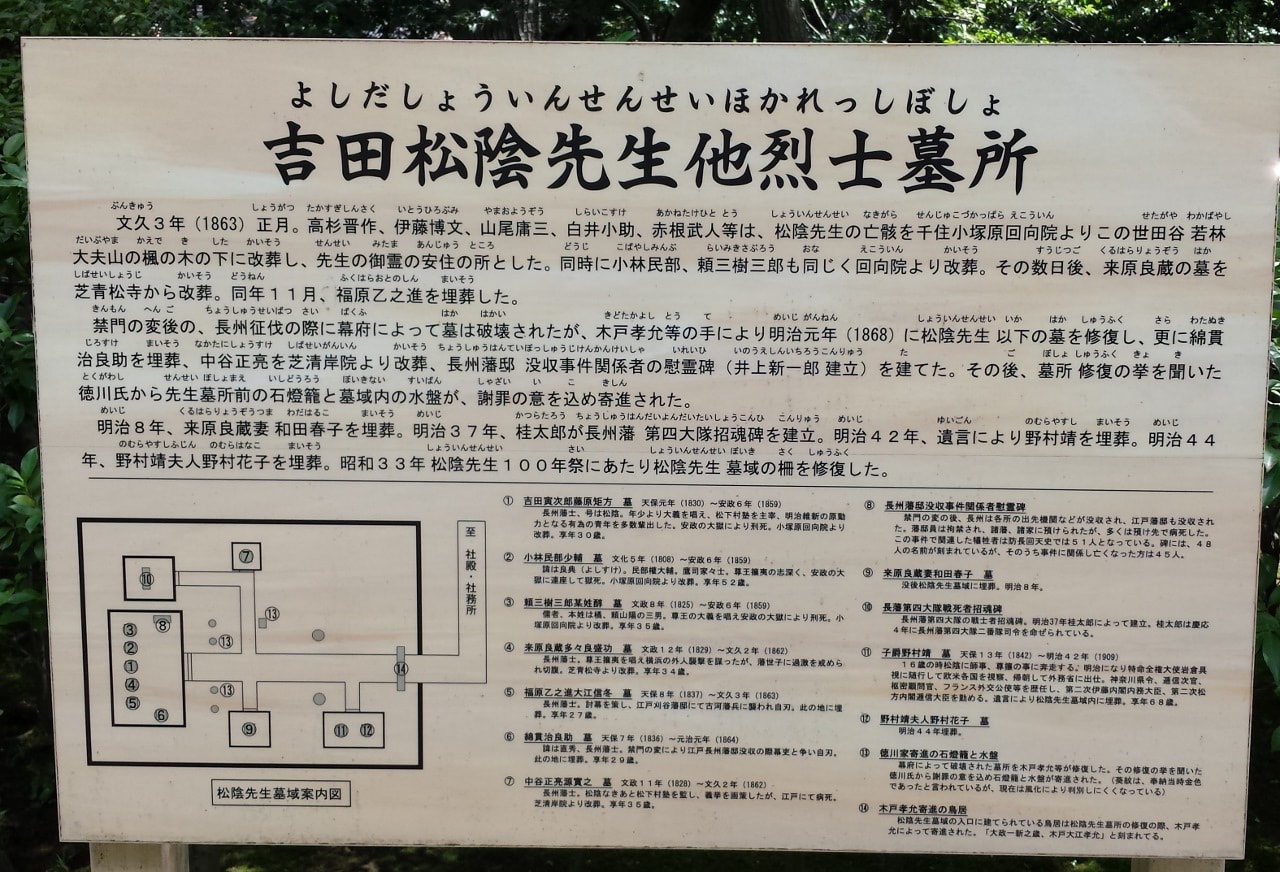

燈籠の先に松陰の墓がありました。

燈籠の先に松陰の墓がありました。 お墓には長州藩のいろいろな人も集めているようです。帰りは松陰神社前から三軒茶屋に向かいました。

お墓には長州藩のいろいろな人も集めているようです。帰りは松陰神社前から三軒茶屋に向かいました。 駅の所にもこんな看板がありました。

駅の所にもこんな看板がありました。

田舎のお盆、夜は花火です。

村の行事では「百八燈の花火」と言われている行事があります。美里町のHPから

「百八燈の灯りと花火で光に包まれた幻想的な光景に」埼玉県児玉郡美里町で開催される祭りの一環で花火大会が行われる。まず、国の重要無形民俗文化財に指定されている、堂前山の尾根に築かれた108基の塚に火を灯す「猪俣の百八燈」という行事が行われる。そのあと、その灯りを背景に約5000発の花火が打ち上げられ、光に包まれた幻想的な光景を楽しめる。というものですが、実際に近くに行ったことはなく、近くではこんなふうに 見えるらしいのですが

見えるらしいのですが 、2.5kmも離れた、田んぼのあぜ道で眺めてきました。

、2.5kmも離れた、田んぼのあぜ道で眺めてきました。

2日目の昼は自転車に乗って、 思いで探しではありませんが少し遠くまで見て歩きました。まず向かったのが小茂田にある北向神社と

思いで探しではありませんが少し遠くまで見て歩きました。まず向かったのが小茂田にある北向神社と 池です。実家の裏にも溜め池がり、夏はそこで泳いだのですが、田に水を引く水路が整備され、埋め立てられてしまいました。小茂田の池、こちらはまだ残っていました。

池です。実家の裏にも溜め池がり、夏はそこで泳いだのですが、田に水を引く水路が整備され、埋め立てられてしまいました。小茂田の池、こちらはまだ残っていました。

水草は菱です。泳ぎながら菱の実を食べたのを思い出します。

なぜ北向きなのかわかりませんでしたが、赤城山に向かっているので北向きなのだそうです。実家は冬になると赤城おろしの北風吹き荒れます。

次に向かったのは、小学校跡地です。 昔はこちら側が小学校で向こうに見えるグランドが中学校でした、その間にクスノキが茂っていました。

昔はこちら側が小学校で向こうに見えるグランドが中学校でした、その間にクスノキが茂っていました。

今も残っていて思い出のクスノキとの碑がありました。お寺さんでの野球で学校が遅くなるのがいやだったので、上級生がいなくなった5年生のころから早く学校に行ってこのクスノキの下でソフトボールやらサッカーに興じていました。隣の中学校の校庭が広げられて、中学1年生の時に野球部ができ、幸いに1年生からレギラーで3年間は野球一筋でした。

今も残っていて思い出のクスノキとの碑がありました。お寺さんでの野球で学校が遅くなるのがいやだったので、上級生がいなくなった5年生のころから早く学校に行ってこのクスノキの下でソフトボールやらサッカーに興じていました。隣の中学校の校庭が広げられて、中学1年生の時に野球部ができ、幸いに1年生からレギラーで3年間は野球一筋でした。 東児玉中学校、「東中」と言っていましたが、校歌は思い出せません。

東児玉中学校、「東中」と言っていましたが、校歌は思い出せません。

こちらは阿那志にあるお寺さんです。

村の青年団の盆踊り大会があり、通りかかった時に島倉千代子のデビュー曲「この世の花」が流れていたのを覚えています。昭和30年10歳の時のことです。裏の蓮池です。

14日、15日と埼玉の実家のお盆に行ってきました。毎年正月とお盆は1泊で埼玉に行きます。泊めてもらうのは、実家の近くにいる姉夫婦の家です。姉の家には半分野良猫のみーちゃん と犬のパグ君がいます。

と犬のパグ君がいます。 さっそく出迎えてくれました。庭のちょうちょも、

さっそく出迎えてくれました。庭のちょうちょも、

バラの花もです。

バラの花もです。

いつものことですが、実家の周辺をひと歩きです。田植えが遅いので、 稲はようやく穂を出したところです。畑のあぜ道を歩いていると、ムクゲの花や

稲はようやく穂を出したところです。畑のあぜ道を歩いていると、ムクゲの花や と

と ノウゼンカズラ

ノウゼンカズラ

畑の中にはオクラの花

やゴマの花が咲いていました。実家の庭の築山です。

やゴマの花が咲いていました。実家の庭の築山です。 私の祖父の時代からありましたが、藁ぶきを今の家に建て替える時にリニュアルしました。

私の祖父の時代からありましたが、藁ぶきを今の家に建て替える時にリニュアルしました。

お寺に寄ってみました。お地蔵さんは私の生まれる前から見つめています。

お寺に寄ってみました。お地蔵さんは私の生まれる前から見つめています。

長勝寺

美里町大字関にあって、田中山金蔵寺長勝院と称し小茂田勝輪寺の末で新義真言宗で本尊は地蔵菩薩である。

天正元年(1573)僧憲良の創建といわれ、寛保三年(1743)に運盛が中興したと伝えられるが、詳細は不明である。なお当寺に所蔵される「仏画陀羅」は、昭和48年に町の文化財に指定されている。(美里町史より)。 寺の中庭です。平成16年に本堂の改修工事をしてきれいになりました。像や灯籠はその時の記念に献灯さてました。私たちが小学校の頃、

寺の中庭です。平成16年に本堂の改修工事をしてきれいになりました。像や灯籠はその時の記念に献灯さてました。私たちが小学校の頃、 学校に行く前に集まって野球をしたところです。松の木のところがホームベースでこちらがセンター方面です。石像があって狭く野球には邪魔だなどと思っていました。左手の百日紅の木にランドセルや鞄をかけて野球をしました。小さなですが中学生から小学生まで集まると野球らしきものができまました。63年前の私は1年生で早く学校に行きたいのに、野球をさせられて、始業時まじかになって走らされて学校に通いました。苦痛だったことを思い出します。そのころからある百日紅はだいぶ歳を取ったようです。

学校に行く前に集まって野球をしたところです。松の木のところがホームベースでこちらがセンター方面です。石像があって狭く野球には邪魔だなどと思っていました。左手の百日紅の木にランドセルや鞄をかけて野球をしました。小さなですが中学生から小学生まで集まると野球らしきものができまました。63年前の私は1年生で早く学校に行きたいのに、野球をさせられて、始業時まじかになって走らされて学校に通いました。苦痛だったことを思い出します。そのころからある百日紅はだいぶ歳を取ったようです。 でも花というとこの花が思い出されます。

でも花というとこの花が思い出されます。 蓮池のところには元気な百日紅が咲いていました。

蓮池のところには元気な百日紅が咲いていました。 松の木も支えられながらも、昔と変わらず青々と茂っています。

松の木も支えられながらも、昔と変わらず青々と茂っています。 先祖代々の墓です。墓の隣で飼われている馬さんです。

先祖代々の墓です。墓の隣で飼われている馬さんです。

草を与えたら顔を突き出してきました。

草を与えたら顔を突き出してきました。

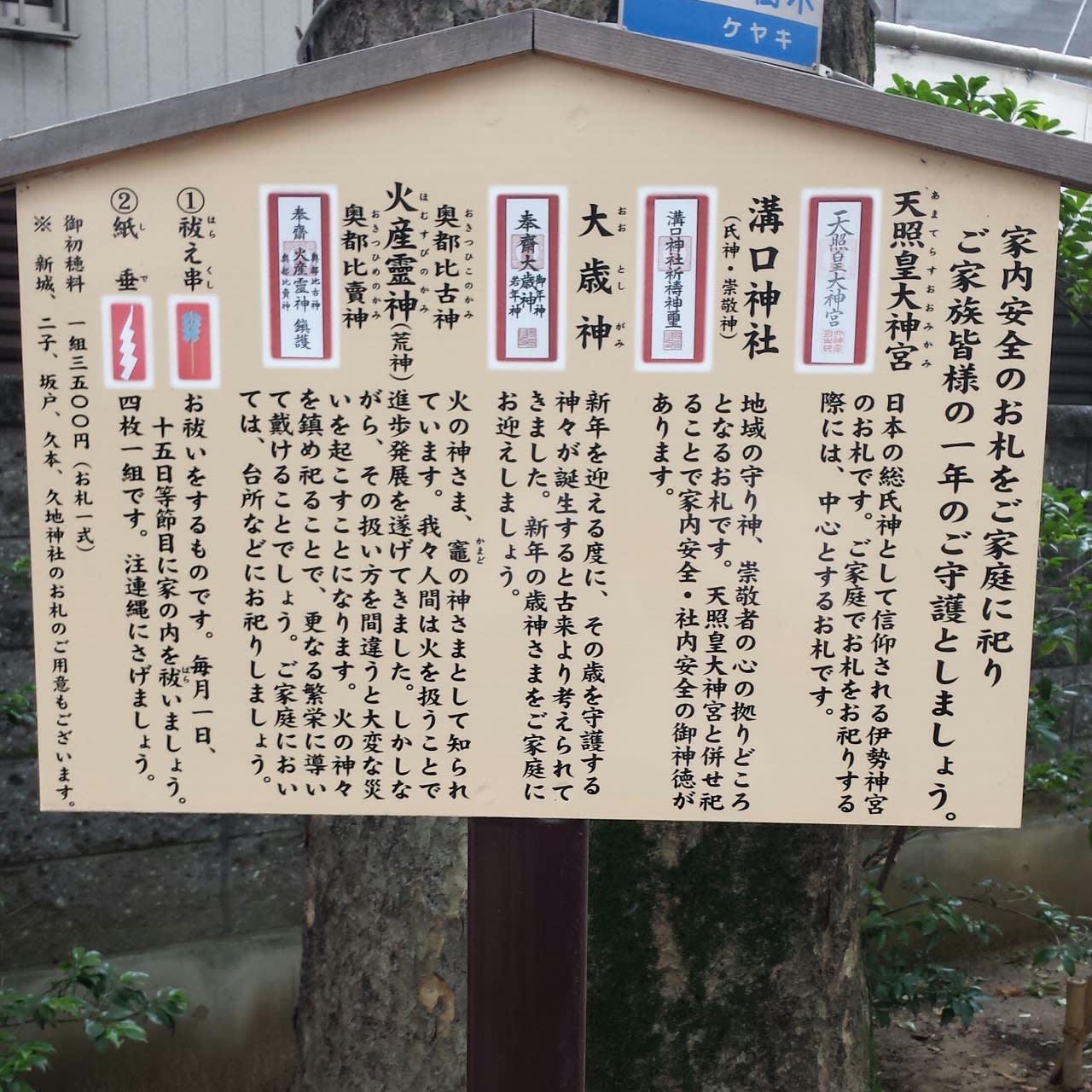

溝の口の施設を訪問しました。ランドマークにふさわしい溝口神社があったので寄ってみました。

神社の創立年代は定かではないが、神社保存の棟札によれば、宝永五年(1709年)武州橘樹郡稲毛領溝口村鎮守、赤城大明神の御造営を僧・修禅院日清が修行したと記されており、江戸時代まで神仏習合にて、溝口村の鎮守・赤城大明神と親しまれ、社名を赤城社と称していた。

神社の創立年代は定かではないが、神社保存の棟札によれば、宝永五年(1709年)武州橘樹郡稲毛領溝口村鎮守、赤城大明神の御造営を僧・修禅院日清が修行したと記されており、江戸時代まで神仏習合にて、溝口村の鎮守・赤城大明神と親しまれ、社名を赤城社と称していた。

明治維新後、神仏分離の法により、溝口村・下宿・中宿・上宿・六軒町・六番組の各を統合、総鎮守として祀るべく新たに伊勢の神宮より御分霊を奉迎し、御祭神を改め溝口神社と改称、更に明治六年(1873年)幣帛共進指定村社に列せられた。と神奈川県神社庁のHPに書いてありました。

こんな説明書きがありましたが、大歳神というのにいたく感動しました。60年前の田舎では年が明けると歳神様というのを祀って、角松立ててお祝いしました。何のことがわかりませんでしたが、ここに説明が書いてありました。

こちらは近くにあった宗隆寺(そうりゅうじ)です。川崎市教育委員会のHPに以下の説明がでていました。「宗隆寺は日蓮宗の寺で、かつては池上本門寺の末寺でした。この寺は、古くは天台宗で本立寺と称していましたが、明応5年(1496)に日蓮宗に改宗して宗隆寺と寺号を変え、今日に至っております。

こちらは近くにあった宗隆寺(そうりゅうじ)です。川崎市教育委員会のHPに以下の説明がでていました。「宗隆寺は日蓮宗の寺で、かつては池上本門寺の末寺でした。この寺は、古くは天台宗で本立寺と称していましたが、明応5年(1496)に日蓮宗に改宗して宗隆寺と寺号を変え、今日に至っております。

宗隆寺では、御会式(おえしき)が大きな法会として行われています。御会式というのは、日蓮聖人の命日10月13日に聖人の追善報恩のため、入滅の霊蹟・池上本門寺をはじめとして日蓮宗各寺院で行われる法会で、その前日12日の夜行われる万燈練(まんどうぬ)り供養(くよう)がこの行事を盛り上げています。本門寺以外の寺では、いくぶん日をずらしてこの行事を行っています。 宗隆寺の御会式は10月21日に行うしきたりになっています。この寺の御会式にも古くから万燈練り供養が行われていますが、本門寺は別としても堀ノ内妙法寺(杉並区)や雑司ヶ谷鬼子母神(豊島区)と並んで多数の万燈が出ることで有名です。

宗隆寺の御会式は10月21日に行うしきたりになっています。この寺の御会式にも古くから万燈練り供養が行われていますが、本門寺は別としても堀ノ内妙法寺(杉並区)や雑司ヶ谷鬼子母神(豊島区)と並んで多数の万燈が出ることで有名です。

万燈は細く裂いた竹ひごに紙の花を10個前後つけたものを、10本くらい柄のついた提灯や行燈の頭に取りつけ、その周囲に垂らしたもので、明かりが灯されると紙の花が暗闇の中に美しく浮き出します。この紙の花は日蓮聖人が池上宗仲の邸で亡くなられた時、邸前の桜が季節はずれの花を咲かせた故事にならったものといわれています。

宗隆寺の万燈練り供養は御会式の日の午後7時30分頃から始まりますが、9時30分頃までの間に10数組の結社が万燈をかかげ、纏(まとい)を振り、一同団扇太鼓(うちわだいこ)をたたきながら参詣にきております。境内には地元各地域結社の万燈が7~8基立てられ、これを迎えます。万燈の行列は大山街道を順次進み、両側に多くの露店が並ぶ参道を通って境内に入り、祖師堂にお参りして寺の振舞いをうけ、それぞれ帰途につきます。

祖師堂の中には紙の花をつけた竹ひごが各所に取りつけられ、また「宝前(ほうぜん)」と呼ぶ飾り物が一対立てられ、美しく飾りたてられます。」

祖師堂の中には紙の花をつけた竹ひごが各所に取りつけられ、また「宝前(ほうぜん)」と呼ぶ飾り物が一対立てられ、美しく飾りたてられます。」

日蓮聖人稚児像

日蓮聖人稚児像

善日麿は日蓮聖人の幼名です。

益子焼で人間国宝となった濱田庄司のお墓もあります。

お墓の中を歩きましたが、ネコさんに出合えませんでした。寺を出ると大山街道でした。

ある団体から食品衛生講習会の講師を依頼されて、穴守稲荷神社の近くにある施設で講演してきました。 穴守稲荷駅は羽田からの帰り京急に乗ると必ず止まる駅で、興味を持っていた場所です。降りるのは初めてで、駅前にはコンちゃんがいました。

穴守稲荷駅は羽田からの帰り京急に乗ると必ず止まる駅で、興味を持っていた場所です。降りるのは初めてで、駅前にはコンちゃんがいました。

講演を終えて駅に向かう途中穴守稲荷神社に寄ってみました。

参道です。自転車に乗っている方がいらっしゃいますが、この方が次の写真にも出てきます。

参道です。自転車に乗っている方がいらっしゃいますが、この方が次の写真にも出てきます。 手水場で手を清めて本殿に向かっていました。

手水場で手を清めて本殿に向かっていました。 参道から入った右手には

参道から入った右手には 神楽殿があり、その前に盆踊りの櫓が組んでありました。これを見る付け、踊りはその昔から延々と引き継がれていることを実感しました。由緒書きを探したのですが見当たりませんでした。駅に戻りかけましたが、途中で引き返し駅に近い方の鳥居のところに行き、ようやく見つけることができました。

神楽殿があり、その前に盆踊りの櫓が組んでありました。これを見る付け、踊りはその昔から延々と引き継がれていることを実感しました。由緒書きを探したのですが見当たりませんでした。駅に戻りかけましたが、途中で引き返し駅に近い方の鳥居のところに行き、ようやく見つけることができました。 駐車場で、お稲荷様の鳥居の工事のために使われていた場所にありました。

駐車場で、お稲荷様の鳥居の工事のために使われていた場所にありました。

穴守稲荷神社は、HPを翻訳してみると、文化元年の頃(西暦1804年頃)鈴木新田(現在の空港内)を開墾の際に、沿岸の堤防はしばしば激浪のために害を被りました。ある時、堤防の腹部に大穴ができ、ここから海水が侵入しそうになりました。そこで村民等が相計り堤上に一祠を勧請し、祀ったのか稲荷大神です。これが当社の草創期の出来事です。以来、神霊の御加護あらたかにして風浪の害もなく、五穀豊穣だったそうです。穴守とは「風浪が作りし穴の害より田畑を守り給う稲荷大神」だということです。そもそも稲荷大神は、伊勢の外宮に祀られる豊受姫命にあり、衣食住の三要を守ってくれる最も尊き大神だそうです。ですから私たちは一日たりともこの大神の恩顧を蒙らぬ日はなくて、実に神徳広大なものです。

明治以来、大正・昭和を通じて、隆盛を極めました。参拝は日夜とも多く来場者があり境内は踵を接するほどの混雑ぶりでした。崇敬者は国内は勿論、遠く海外にも及びました。ですが昭和二十年八月終戦は、敗戦と云う未曾有の大混乱となり、この時、米軍による羽田空港拡張の為、従来あった場所(東京国際空港内)より四十八時間以内の強制退去せよと命ぜられます。同年九月、地元崇敬者有志による熱意の奉仕により境内地七百坪が寄進され、仮社殿を復興再建しました。現在地(大田区羽田五丁目2番)に遷座することになりました。以来、崇敬者各位の協力により、社殿・奥宮・神楽殿・社務所・展示場・神輿庫・納札所等復興し、現在も境内整備を実施しており、漸次昔日の面影を取り戻しつつあります。ということのようです。