入谷鬼子母神の周辺を散策してみました。45年前の昭和45年4月に東京都庁に入り、下谷保健所の配属になりました。4月時点では保健所は仮庁舎で坂本小学校の空き教室を使用していました。

隣の鬼子母神は朝顔市としての記憶しかありませんでした。

隣の鬼子母神は朝顔市としての記憶しかありませんでした。

7月6・7・8日の3日間、入谷鬼子母神(真源寺)と、その周辺は、朝顔市に訪れる人で大賑わいとなります。

朝顔は、奈良時代に薬用植物として中国からもたらされ、当初の花は青色だけだったのだそうです。やがて花の愛らしさが注目されるようになり、文化年間の初め頃から、下谷御徒町あたりで植木職人が栽培を始め、変種や珍種が育てられるようになりました。

そして、文政年間(1818~30)、嘉永・安政年間(1848~60)、明治15年(1882)~大正の初めにかけて、3度の朝顔ブームが湧き起こりました。朝顔は、浮世絵などにもしばしば登場する、江戸・東京の夏の風物詩となったのです。

なかでも明治中期の入谷に出た植木師・成田屋留次郎の朝顔は、変化咲で一世を風靡。さらに成田屋は京都や大阪から珍品を集めて図説を作るなど、朝顔紹介のプロデューサーとして活躍し、入谷の朝顔を世に喧伝しました。

ところが、入谷あたりの市街化が進んだため、植木屋の多くが移転。さらに第二次世界大戦の戦火によって、朝顔は一時、東京から姿を消してしまいます。地元の有志が復活を考え、かつて朝顔を栽培していた職人たちに依頼して入谷の朝顔が復活したのは、昭和22年のことでした。

浮世絵と朝顔が飾ってありました。

朝顔市では浮世絵も売っているようです。

★ランドマーク真源寺:真源寺は万治2年(1659年)光長寺20世・日融が当地に法華宗本門流の寺院を開山したということです。鬼子母神を祀っていることで、入谷鬼子母神の名称で有名な寺院である。大田南畝の狂歌「恐れ入りやの鬼子母神」という洒落も有名である。また、7月の七夕の前後に当寺院の境内で、朝顔市が開かれることで、入谷の名物であることはもとより、東京下町の夏の訪れを伝える行事として、全国的にも知られている。下谷七福神のひとつ福禄寿が祀られています。雑司ヶ谷鬼子母神堂、中山法華経寺とともに江戸三大鬼子母神として多くの崇敬を集めています。

お寺さんは眞源寺で 下谷七福神の福禄寿となっています。

下谷七福神の福禄寿となっています。

坂本小学校は鬼子母神と隣り合わせになっています。表に回ってみました。

坂本小学校は鬼子母神と隣り合わせになっています。表に回ってみました。

昭和45年4月に入庁し、1ケ月の研修期間を経て5月に下谷保健所の配属になりました。上野駅から所在を知らせる茶封筒を頼りにたどり着いたのはこの小学校でした。当時は保健所が建て替えでここの空き教室が事務所になっていました。クーラーもなく、夏場は水の入ったバケツに足を入れて事務をしていたことを思い出します。

9月には新しい庁舎に移転しました。

美濃部革新都政の住宅政策で、複合事務所になっており事務所の上は都営住宅です。各所で都の事務所を建て替えるときに都営住宅を併設させていました。福祉を大切にする革新都政だと感心しました。

当時、台東区には東京都下谷保健所と東京都浅草保健所の2か所がありました。私が昭和49年に墨田区に異動になった後、統合されて別の場所に移ったため、今はこのような団体の事務所になっていました。

青春のど真ん中の25歳から29歳までここで働かせていただきました。

保健所の食品衛生監視員を途中で退職して開いたお店です。ちょうど人形教室を開いているところで、ご婦人が6人ほどいらっしゃいました。

保健所の食品衛生監視員を途中で退職して開いたお店です。ちょうど人形教室を開いているところで、ご婦人が6人ほどいらっしゃいました。 この家は樋口一葉の家址、

この家は樋口一葉の家址、

一葉が「たけくらべ」を書いた時に住んでいたところで、一葉記念館の目の前にあります。

一葉が「たけくらべ」を書いた時に住んでいたところで、一葉記念館の目の前にあります。

真葵政先生の作品です。

真葵政先生の作品です。

その他にもたくさん作品が展示してありました。

その他にもたくさん作品が展示してありました。

上流には2か月あまり入院していた病院があります。

上流には2か月あまり入院していた病院があります。 下流は東武スカイツリーラインの鉄橋です。素盞雄神社には入り口が3カ所ありますが、

下流は東武スカイツリーラインの鉄橋です。素盞雄神社には入り口が3カ所ありますが、

こちらは国道4号線からの入り口です。突き当りに大銀杏がります。大銀杏は

こちらは国道4号線からの入り口です。突き当りに大銀杏がります。大銀杏は

神社のHPによると「飛鳥の杜<あすかのもり>と読みます。母乳の出ない婦人がその皮を煎じて飲み、周囲に米の研ぎ汁を撒いて幼児の無事成長を祈願した「子育ての銀杏」をはじめ樹齢五・六百年という大イチョウ。 4月8日「御創建疫神祭」桃の御守に因む一重八重、紅や白の桃の木々。このように瑞光石を中心に樹木が生い繁り、四季折々の変化をみせるこの境内を「飛鳥の杜」と言います。 」とありました。また、その根元にはこんなものが、

神社のHPによると「飛鳥の杜<あすかのもり>と読みます。母乳の出ない婦人がその皮を煎じて飲み、周囲に米の研ぎ汁を撒いて幼児の無事成長を祈願した「子育ての銀杏」をはじめ樹齢五・六百年という大イチョウ。 4月8日「御創建疫神祭」桃の御守に因む一重八重、紅や白の桃の木々。このように瑞光石を中心に樹木が生い繁り、四季折々の変化をみせるこの境内を「飛鳥の杜」と言います。 」とありました。また、その根元にはこんなものが、

祭りは盛り上がるようです。

祭りは盛り上がるようです。 水車小屋がありました。

水車小屋がありました。

東陽町に向かい木場公園まで行きました。木場公園にはバーベキューができる場所あり、大いに盛り上がっていました。

東陽町に向かい木場公園まで行きました。木場公園にはバーベキューができる場所あり、大いに盛り上がっていました。 公園からスカイツリーが見えました。ススキのような穂はパンパです。

公園からスカイツリーが見えました。ススキのような穂はパンパです。

多重石塔はいろいろなところにありました。。

多重石塔はいろいろなところにありました。。

猿江橋と書いてありました。

猿江橋と書いてありました。 今回脇を通ってみると見違えるように改修されていました。一の鳥居でしょうか。

今回脇を通ってみると見違えるように改修されていました。一の鳥居でしょうか。 鳥居の脇にこんな看板がありました。

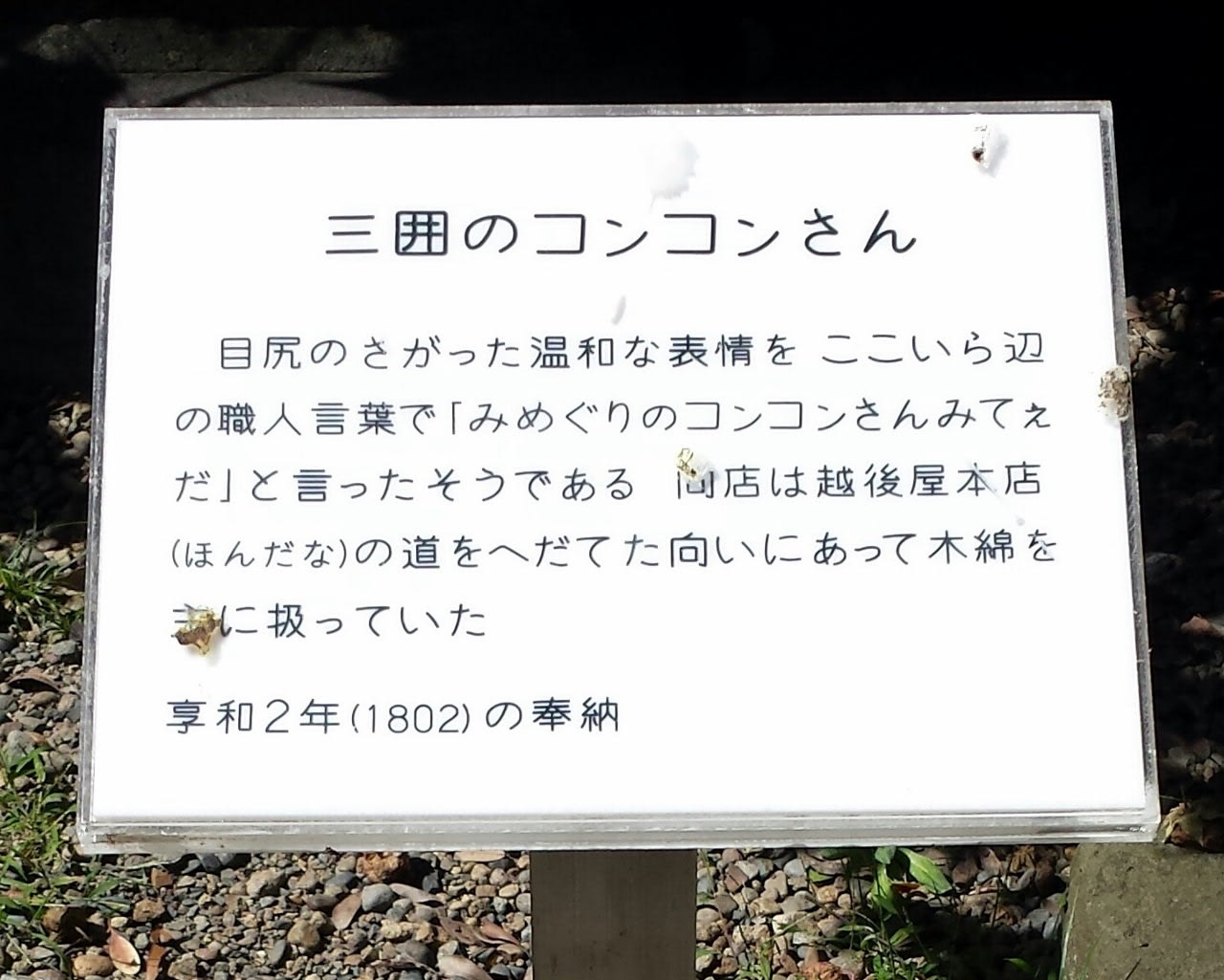

鳥居の脇にこんな看板がありました。 案内が出ています。

案内が出ています。

二の鳥居を入ると

二の鳥居を入ると 藤堂高虎が奉納したという石塔がありました。

藤堂高虎が奉納したという石塔がありました。

白狐祠鳥居

白狐祠鳥居

老翁老女の石像

老翁老女の石像