上野市街地に住む身には、体に馴染んでるというか耳に馴染んでるというか、

さすがに「いつからミュージックサイレンが鳴っていたのか」記憶にはなかった。

このYouさんの記事を読んで、“1959年”からかぁ~~、人生のほとんどの日々に時計代わりに聞いていたのだなぁ、、、

(ワタシ、1954年生なのですが、昔は「産業会館」から聞こえていたような記憶があるのです、みなさんの記憶はいかがでしょう??)

情報You (570号)

情報You (570号)

(2009.9.22)以下のような思い出を綴りました。

【我らの芭蕉さん

物心付いた頃から「芭蕉さん」と呼び、夏休みの宿題には「俳句」がつきもの。「芭蕉祭」が近づくと小学校や中学校では「芭蕉さんをしのぶ学校行事」が行われ、

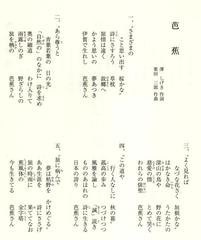

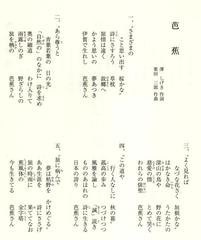

♪斉唱曲「芭蕉さん」(小学生向き)

♪合唱曲「芭蕉翁讃歌」(中学生向き)

♪混声合唱曲「芭蕉」(一般)

ちなみに、この曲の冒頭の「さまざまの こと思い出す 桜かな」のメロディーは、上野市街地に流れる正午のミュージックサイレンにも使われています。(伊賀市役所から流れるメロディー付きサイレンです。)

その楽譜

♪混声合唱組曲「奥の細道」(一般)

などを歌い継いできました。

親から子へ、子から孫へと歌い継がれる「芭蕉さんの歌」があるのは、きっとここ伊賀だけではないのかな・・・と思います。

伊賀の子供たちの間では、10月になるとどこからか「♪あ~ゝ、ばしょうさん♪」という歌声が聞こえるし、大人になってもすぐに歌うことができる。

これは素晴らしい伝統だと思う。

ミュージックサイレンのことを書いたので、参考までに

♪午前7時の曲は、ビゼー作曲「ペールギュント組曲」より【朝】のテーマ

♪正午は合唱曲「芭蕉」より【さまざまの】

♪午後6時は、ドボルザーク作曲「交響曲・新世界」から【第2楽章・家路より】のテーマ

♪午後10時は、ブラームス作曲【子守唄】 でした。】

2011年12月現在、午後6時の「家路より」は聴くことはできません

その昔、このサイレンをきいて子どもたちは三々五々家路につきました・・・

今は午後5時に、防災無線が「七つの子」を奏でますが、外で遊ぶ子どもたちはいるんだろうか

雑感、芭蕉さんのことを書いたついでにふと思った。

「新芭蕉記念館」って、ほんまに必要なんやろか? 我らの芭蕉さんはそんなこと願ってるんやろか?

後生大事に守り伝えたい歴史資料を、、、きちんと保管したい!そのための「蔵」がほしい!それだけの素朴な想いではないのでしょうか。

誰がこの記念館に「年間○○万人の観光客を望む」のでしょうか?

伊賀市全体の観光客は如何ほどか、年々下降していることをご存知ではないのか!?

それとも芭蕉さんを利用して“起死回生・観光客奪還計画”を狙っているのでしょうか?

まちなかのそこかしこにある「芭蕉さんの軌跡」を歩くだけではいけませんか?

静かなまちを、静かに散策して芭蕉さんを偲ぶ、そして「俳句」を創る。

時折「NINJA」が大活躍する季節もある!

それが「秘蔵の国」。

そんな城下町ではだめなんかなぁ と、(勝手に)思うわけです、、、

と、(勝手に)思うわけです、、、

さすがに「いつからミュージックサイレンが鳴っていたのか」記憶にはなかった。

このYouさんの記事を読んで、“1959年”からかぁ~~、人生のほとんどの日々に時計代わりに聞いていたのだなぁ、、、

(ワタシ、1954年生なのですが、昔は「産業会館」から聞こえていたような記憶があるのです、みなさんの記憶はいかがでしょう??)

情報You (570号)

情報You (570号)(2009.9.22)以下のような思い出を綴りました。

【我らの芭蕉さん

物心付いた頃から「芭蕉さん」と呼び、夏休みの宿題には「俳句」がつきもの。「芭蕉祭」が近づくと小学校や中学校では「芭蕉さんをしのぶ学校行事」が行われ、

♪斉唱曲「芭蕉さん」(小学生向き)

♪合唱曲「芭蕉翁讃歌」(中学生向き)

♪混声合唱曲「芭蕉」(一般)

ちなみに、この曲の冒頭の「さまざまの こと思い出す 桜かな」のメロディーは、上野市街地に流れる正午のミュージックサイレンにも使われています。(伊賀市役所から流れるメロディー付きサイレンです。)

その楽譜

♪混声合唱組曲「奥の細道」(一般)

などを歌い継いできました。

親から子へ、子から孫へと歌い継がれる「芭蕉さんの歌」があるのは、きっとここ伊賀だけではないのかな・・・と思います。

伊賀の子供たちの間では、10月になるとどこからか「♪あ~ゝ、ばしょうさん♪」という歌声が聞こえるし、大人になってもすぐに歌うことができる。

これは素晴らしい伝統だと思う。

ミュージックサイレンのことを書いたので、参考までに

♪午前7時の曲は、ビゼー作曲「ペールギュント組曲」より【朝】のテーマ

♪正午は合唱曲「芭蕉」より【さまざまの】

♪午後6時は、ドボルザーク作曲「交響曲・新世界」から【第2楽章・家路より】のテーマ

♪午後10時は、ブラームス作曲【子守唄】 でした。】

2011年12月現在、午後6時の「家路より」は聴くことはできません

その昔、このサイレンをきいて子どもたちは三々五々家路につきました・・・

今は午後5時に、防災無線が「七つの子」を奏でますが、外で遊ぶ子どもたちはいるんだろうか

雑感、芭蕉さんのことを書いたついでにふと思った。

「新芭蕉記念館」って、ほんまに必要なんやろか? 我らの芭蕉さんはそんなこと願ってるんやろか?

後生大事に守り伝えたい歴史資料を、、、きちんと保管したい!そのための「蔵」がほしい!それだけの素朴な想いではないのでしょうか。

誰がこの記念館に「年間○○万人の観光客を望む」のでしょうか?

伊賀市全体の観光客は如何ほどか、年々下降していることをご存知ではないのか!?

それとも芭蕉さんを利用して“起死回生・観光客奪還計画”を狙っているのでしょうか?

まちなかのそこかしこにある「芭蕉さんの軌跡」を歩くだけではいけませんか?

静かなまちを、静かに散策して芭蕉さんを偲ぶ、そして「俳句」を創る。

時折「NINJA」が大活躍する季節もある!

それが「秘蔵の国」。

そんな城下町ではだめなんかなぁ

と、(勝手に)思うわけです、、、

と、(勝手に)思うわけです、、、