24日は「建設友愛会親睦旅行会」で、神奈川県・湯河原温泉「ホテル四季彩」で1泊、高度経済成長時代、建設業は花盛りの昔 懐かしい話で盛り上がりました。翌日、解散後カメラをもって1人で湯河原の静かで美しい海岸を撮影してきました。

新幹線熱海駅で東海道線・小金井行で湯河原へ

昼はJR湯河原駅正面から左へ200メートル歩くと日本料理店「湯河原地魚食堂・みなとのキッチン」で、新鮮な魚料理・Bランチを食べて来ました。

24日は「建設友愛会親睦旅行会」で、神奈川県・湯河原温泉「ホテル四季彩」で1泊、高度経済成長時代、建設業は花盛りの昔 懐かしい話で盛り上がりました。翌日、解散後カメラをもって1人で湯河原の静かで美しい海岸を撮影してきました。

新幹線熱海駅で東海道線・小金井行で湯河原へ

昼はJR湯河原駅正面から左へ200メートル歩くと日本料理店「湯河原地魚食堂・みなとのキッチン」で、新鮮な魚料理・Bランチを食べて来ました。

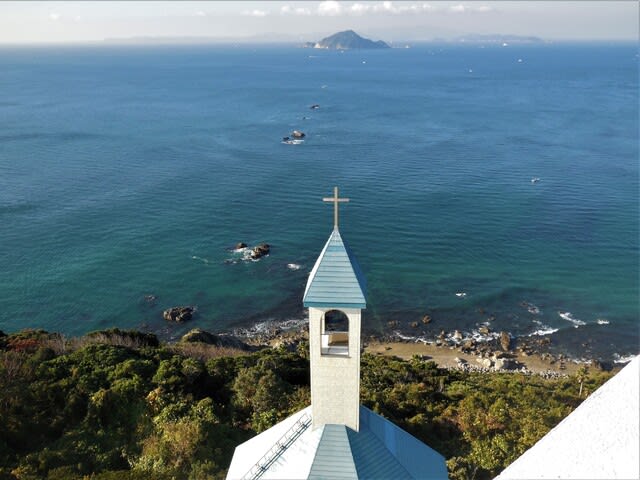

昭和の終り頃、千葉に赴任していた頃の私は、休日にJR内房線に乗って房総半島の旅をしていました。今回は大有建設(株)東京支店OB会の流れで、5人が乗用車に乗って房総半島を16日と17日の二日間かけて1周して来ました。

15日は京成千葉中央駅内の「ホテル・ミラマーレ」に宿泊、16日は早朝の出発、パーキングで軽い朝食、かの有名な鋸山山麓へロープウエイで登り東京湾を見晴らし、館山で最南端を見て、日蓮聖人の「誕生寺」へ、鯛ノ浦で観光船に乗って泳ぐタイを見物、九十九里浜でサーフィンをする人を見て、「月の沙漠」が近くにある「御宿町海岸通り・かっぽう旅館・かのや」に宿泊でした。

17日は、九十九里浜を横目に犬吠埼の灯台を見物、銚子港で昼食の予定が、望む店がお休みで、神栖市知手の「そば處・砂場」まで走って、大きな海老を食べることになりました。車はさらに走って「成田山・新勝寺」でお参りし千葉へ、夕方「JR都賀駅」で解散、再び新幹線で帰宅の途となりました。

千葉や東京あたりでの日没は12月初めの頃が最も早くなるのですが、メンバーと解散した頃は既に薄暗くなっていて、1日の時間が過ぎることは早いこと・・・・。楽しかったことを忘れないように書き留めてみました。

まだまだ寒さは続きますが、暦のうえでは「立春」です。立という字は新しい季節の始まりを表し、二十四節気(古代中国の季節)で 春、夏、秋、冬の始まり「四 立(しりゅう)」ですが、日本の季節に置き換えると「春」は3月~5月でしょう。

この時期(2月上旬~2月中旬)、手紙などで時候のあいさつに用いる言葉、「立春の候」「浅春の候」「余寒の候」「春寒の候」「梅花の候」など、さまざまな表現があります。私が春を感じるのは庭で咲く梅の花ですが、まだツボミのままです。

渥美半島での菜の花が咲いているとのこと、「見に行かなくては・・・」と気持ちが高ぶり、昨日 自動車を運転して伊良湖岬へ行ってきました。写真は1昨年高校時代の仲間と行った伊良湖オーシャンリゾートが山の上に写っています。

菜の花は食べることができます。菜の花は春に出回り、独特の苦みがおいしい野菜です。菜の花はツボミの部分も茎も葉っぱも全部食べられ、苦み成分はケンフェロールと言うようで、エネルギー代謝を促進して脂肪燃焼や動脈硬化予防に役立ちダイエット効果もあるそうです。

菜の花は花が咲く前も、咲いた後も楽しめるおいしい野菜で、春を告げる料理にぜひ活用しましょう!

コロナ禍により、久しく開催することができなかった「建設友愛会」の親睦会が27日に、関東、中部、九州圏から14名が集まって大阪市内で行われ出席してきました。

心斎橋・清水町会館1階が会場で、懇親会が始まるまで、大阪のシンボルストリート御堂筋のイルミネーションを見て来ました。さすがに大阪が世界に誇る美しさと規模の大きさに驚いてきました。

会場付近のホテルで1泊し、28日は大阪メトロ御堂筋線から本町経由中央線に乗って「大阪城」を見物して、夕方 名古屋まで戻り、毎月開催の「なごや飲み会(5名)」に出席して帰宅しました。

大阪城 天守閣

天守閣 8階からの風景

大阪城内 お堀の遊覧船

いろいろな人と会えば、脳の働きが盛んになると思い、いつまでも脳の働きを元気にして「カタルシス効果」によって、認知症になるのを少しでも先送りしたいと思います。

23日(勤労感謝の日)、夏の暑さから急に冷えましたから、紅葉が美しく自然を満喫できるのではないかと、岐阜県恵那市串原の標高464メートル、山のてっぺんにある「くしはら 温泉」へ行って、恵那の大自然を満喫し来ました。

岡崎からは車で県道39号を走り・岡崎足助線から国道153号線を通り紅葉が盛んな豊田市にある「香嵐渓」を経由したのですが、当然のように観光客の車で渋滞がひどく、足助町を通過するのに30分を要しました。

「ささゆりの湯」がある串原は、岐阜県恵那市の最南端に位置し、愛知県豊田市に隣接していて自宅から1時間半ほどで到着し、広々とした露天風呂からは眺めがよく、大自然に包まれながらお湯に入ることができます。

温泉の泉質は、アルカリ性単準温泉でph9.72、源泉は27.3度で加温していますが、無色透明で、湯船によっては入浴剤を使っている"お茶の風呂”へも入ってきました。

露天風呂からは、眼下に山並みを見て、ゆっくり湯に浸りながら目を移すと、雲 一つない真っ青な空の手前に、赤に染まったモミジが、まるで火が付いたよう燃えて見え、この季節、この瞬間が長く続けば良いのにと思う美しいひと時でした。

帰り道は香嵐渓の混雑を避けて笹戸温泉経由、東海環状自動車道へ入って東名高速道、岡崎インターで降りました。急いで帰ったのは大相撲12日目をテレビで見るためで、驚いたのは結びの1番、大関・豊昇龍を平幕・熱海富士が負かしたことでした。

夏が終わって秋をパスして冬といった今の気候は、人間が引き起こしたCO2の増加による温暖化の影響があるなら、私たちが日々の暮らしの中で少しずつでも環境によい取り組みをすることを始めようではありませんか。

地球温暖化によって平均気温が上昇すれば大気の流れが変わり、気候変動の引き金になる可能性があるといいます。

夏・秋から冬へ気候変動の大きさから、胃もたれがする、食欲がない、体がだるく疲れやすい 風邪がやたらと長引く、やる気が起こらない 顔色が悪く見える 肩がこるなど、3つ以上当てはまったら、夏?いや「秋 バテの疑い」があるようです。

こんな時には、紅葉が美しい山々を見て、温泉でゆっくり湯治するのもよろしいかと、おいしい旬の幸を食べて、広い風呂に入ってリラックスすることは健康に良さそうです。日本人は総じて真面目な働き者と言われるので、たまには自分へのご褒美が良いのかも・・・・・。

小美楽山会(老人クラブ)は、昨年 三河湾リゾートリンクスホテルで食事会でした。今年は今月13日に観光バスで浜松へ出かけて、「うなぎランチツアー」と称して“うな重”を食べて来ました。

浜松市内では「花の舞」酒造へも立ち寄り、日本酒が製造される工程のビデオを見て、試飲を楽しんで来ました。また、家康が17年の間、浜松で暮らしたという浜松城公園で開催中の「どうする家康」の浜松・大河ドラマ館では、4Kシアターの大スクリーで、出演者のオリジナルな映像を見て来ました。

中国から伝わった暦「二十四節気」の「立冬」は、すでに11月8日(水)に始まっていて、朝夕は寒さを感じるようになりました。この短い秋?は、身も心もますます健康になろうと、小さな旅を楽しんで来ました。

きょうは車を運転し東名高速道路を東へ向かって走り、四季折々の花々が咲く憩いのガーデン「はままつフラワーパーク」へ行ってきました。

浜松といえば、徳川家康公が天下統一の基礎を築いた場所の一つで、1570年に浜松城を築城し、29歳から45歳までの17年間を浜松城で過ごし、三方ヶ原合戦」などの苦難を経て多くのことを学び、家康公は、浜松の地で天下取りの勝負に挑んだと言われてきました。

「はままつフラワーパーク」の大温室では「秋の二胡コンサート(二胡演奏者・Nancy さん+ ピアノ・宗行昌子さん)」が開かれていて、しばし、聴き入って来ました。オリジナルの曲の合間に、先日 亡くなった谷村新司さんの曲「サライ」が演奏され、客席から大きな拍手が沸きました。

この場所へは何度も来たことがあるのですが、これから寒くなり庭先の花が少なくなる、この季節へ来たのは初めてです。それでも手入れの行き届いた花は一段と美しさを感じさせました。

NHK大河ドラマ「どうする家康」で、岡崎城が脚光を浴び、岡崎公園内に「どうする家康岡崎 大河ドラマ館」が設営され、観光客が多く訪れています。

岡崎市内は、八丁みそ、三河仏壇、和ろうそく、草木染、竹矢(やはぎの矢)、石製品、太鼓、三河木綿など伝統工芸品を産する街で、農業から繊維産業、自動車部品製造などの産業が盛んに行われています。

岡崎市は、観光産業にも力を入れ、徳川家康が岡崎城内で産まれた故郷で、岡崎公園を中心に桜祭り、藤花の祭り、夏の花火大会など、全国から訪れる人々が年々増えています。

岡崎のチョット異色なキャラクター「オカザえもん」は、黒髪にオカッパ頭、顔の真ん中に寄ったギョロ目、鼻、口で岡崎の「岡」を表現し、そして胸毛の「崎」の字、各地の「ゆるキャラ」の中で、「キモ かわいい」というのが「キャラクター・オカザえもん」の大多数の声とか、気持ち悪いけど「かわいい」というらしいのですが、世の中は変われば変わるものです。

私が岡崎に住み始めたのは戦後 まもなくで、豊橋で生まれてアメリカ軍のB29による爆撃で家を焼かれ、親戚を転々として世話になり、母の故郷だった岡崎に住み着いたのでした。

岡崎で長く住んでいますので一言、人の名前を呼ぶときは「お↑か↓ざき」さんと発音しますが、地元の人が地名を呼ぶときは、「川崎」と同じように「おかざき」と平板に発音します。2016年には、NHKも正式に平板な発音が用いられるようになったそうです。

ふるさとを愛する気持ちは誰でも持っていると思います。統合や合併などで地名が変更されると、気持ちが揺らぐこともありますが、方言や習慣・伝統は末永く伝えて大切にしたいものです。

8月 は「 道路ふれあい月間 」で、きょう8月10日は「道の日」です。1986年 (昭和61年)に道路 の意義・大切さのため 旧 建設省(現 国土交通省) によってと制定されました 。普段は当たり前のように、何も意識しないで利用している道路について、考えてみたいと思います。

日本の道路は左側通行で、諸外国では右側通行が多いようで、なぜかは諸説があるようですが、決め方は実に単純だったようです。人は右利きが多く、日本では江戸時代から刀は左の腰に下げ、西洋では拳銃を右の腰に下げることから、すれ違いざま触れて争いになることを避けるためだったとか・・・。現在なら通行の安全を考え台風で倒れる電柱や電線など、なぜもっと早く地下に埋めなかったのかと思うのです。

安全と言えば、車で走ると気が付くのですが、山道でカーブを曲がると、片勾配(かたこうばい)、バンク (bank)の不足を感じ、事故になりかねないと思うことがあります。もちろんスピードを出さねば良いのですが、緩和曲線を十分にとれないS字カーブなど、バンクの不足やスピードの超過が発生し、走行の安定性や乗り心地が懸念されます。

バンクは鉄道ではカント (cant) と呼ばれ、軌道の曲線部において、外側のレールを内側よりも高くすること、またはその高低差のことで、道路の場合には「横断勾配」とも呼ばれます。

「人生は曲がった道を行くな」などと教えを受けますが、道路の場合、曲がった道では高低差のある場所が多く、横断勾配が正常なら快適な運転を促し、景色の良い所へたどり着けます。

もうすぐ来る「盆休み」は、道がどのようにして造られているかを意識しながら、安全運転をしたいものです。

東海地方も5月に梅雨入り宣言があり、早いものでカレンダーの6枚目が顔を出しました。近頃は曇天の日が続き、気持ちもドンヨリと沈みがちでしたが、ひょんなことから大江戸温泉物語・熱海伊豆山ホテル水葉亭へ行く機会がありました。

30日の夕刻、新幹線・熱海駅で降りると、駅前から「ホテル専用バス」に乗って、昔の仲間が待っている部屋に到着し、さっそく温泉の風呂場へ向かいました。

1604年に徳川家康は、二人の息子を連れ、湯治のため熱海を訪れた記録が残っているとかで、家康が熱海を幕府の直轄領としたことで、滞在が自由になり、各地の大名が熱海温泉を利用しやすく、各大名が自国に戻り、熱海のことを話し、結果として熱海温泉が全国的に知られるようになったそうです。

明治になって外国の公使や日本の皇族など、熱海での温泉療法で健康が回復したといわれ、著名な文人なども熱海に別荘を構えた人が多く、「別荘王国」で、多くあり過ぎて数えられないとか・・・。

熱海市伊豆山と言えば、今から約2年前の2021年(令和3年)7月3日、上流 山あい部への違法な盛土の崩壊があり、地区の逢初川で発生した大規模な土砂流災害で約580人が避難し、建物136棟が被害を受け、28名が死亡した事故を思い出します。

水葉亭の夜は、ビールと日本酒で乾杯した後、建設会社に勤務していた頃の思い出話に花が咲き、29日にわざわざ鹿児島から来た旧友とともに、時間が過ぎていくのを忘れさせました。

令和5年、G7(フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)の各国政府関係者が、年間を通じて北は札幌から、南は宮崎まで、多くの閣僚を迎えて会合が開催され、5月19日から21日には岸田首相の地元広島で、首相はサミット(山の頂上)の議長を務めます。

重要な課題の一つ、人が生きていくためには「保健」についても道筋をつけることとなっていて、新型コロナの教訓を踏まえ、さまざまな健康課題に対応するため予防、備えが確立できればよいと思います。

サミットの準備は、「シェルパ」という首脳の補佐役が中心になって準備が行われるようで、「山の頂上へ案内人」が緊密に連絡を取り合って、入念に事前準備が進められているそうです。

高齢者の「保健」について、クラブにとっては重要な課題で、家から外へ出て陽を浴びて、ムリのないよう体の動く限り 歩きます。ウオーキングは気持ちを明るくもって、人との会話を楽しんで過ごすための工夫の一環です。

明日は、町内の老人クラブが中心となって町内一周のウオーキングを企画し、役員の1人が「シェルパ」の役を努めます。きょうは雨降りで始まりましたがすが、明日は晴れることを祈るばかりです。

コロナ禍では会話もなく、マスクをして間隔を開け、ただひたすらに歩くのみでした。明日は、歩き終えると午前10時に皆で公民館1階の駐車スペースへ集まり、お茶を飲みながら会話を楽しむ予定です。皆の笑顔で長生きすように、シェルパが会話の誘導も行います。

ウオーキングクラブが岡崎中央総合公園・展望台 まで歩いた時の写真(2022年)

昨日からきょうにかけて、高校時代の仲間4人で伊良湖岬へ1泊の旅をしようと話がまとまり、途中 蔵王山へ寄り、田原市内から豊橋方面の眺望をカメラに収めて、太平洋と三河湾を望む、渥美半島の先端、伊良湖オーシャンリゾート・ホテルへ・・・。

伊勢湾側から夕陽を見送る眺望を、太平洋側からは朝日を迎える天空の露天風呂で開放感を味わい、きょうは岬の先端を歩いて1周して来ました。

コロナ禍で会えなかった『仲間』と、1台の車に乗ったことと、同じ部屋で泊まり、久しぶりに同じ『時間』を過ごし、懐かしい話に同じ『空間』を共有したことに喜びを感じました。

人生はいろいろです。過ぎた歳月は長くて短く感じ、思わぬ病気で早く世を去った友もあり、懐かしい話に今、生かされている事に感謝しながら、今の『三つの間』を大切にしようと誓って旅を終えました。

11月5日(土曜日)、小牧市勤労センター研修室で、愛知県主催の「中高年者再就職支援セミナー」の講師を務めるべく、名鉄美合駅で電車に乗ろうとしたら、駅の構内放送で「走行中の電車へシカが衝突して車両点検を行ったため、定刻より約20分遅れて到着します」とのことでした。

予定より早めに駅へ来ていて「それでも、何とか約束の時刻には間に合いそうだ」と思っていたところへ、遅れて到着の電車に乗りました。

全国では、野生動物と列車との衝突事故は頻繁にあって、クマ、イノシシ、ウサギ、タヌキなどさまざまで、圧倒的に増えているのがシカだそうで、全体の7~8割を占めているようです。

動物との衝突は、死骸の除去や安全確認で数時間にわたる運休が必要となり、そのため、鉄道会社はシカの習性を分析し、対策を試みているようですが、いずれの対策も時間とともに効果が薄れ、費用対効果も含めると、抜本的な解決策は見つかっていないようです。

電車に衝突もサルことながら、作物を食い荒らすために農家が大変困っていて、日本国内だけでも年間約200億円の被害があると言われています。野生動物が里山から

食べ物を求めて畑に出没するようになったのは、山林の荒廃が原因のようで、人の生活が経済成長と伴に一変したからだとも言われています。

相手が動物ではシカることもできず、電車や畑には「シカ 寄らないで・・・」

「旅はみちずれ、世は情け」という言葉がありますが、現代では、インターネットで旅先の情報を得る事が可能ですが、昔は情報を手に入れる事が大変で、自分がよく知らない土地に行く旅では不安な事も多いもので、そのため、道連れとなる同伴者がいると、とても心強かったと思うのです。

旅行と同じように、人生は同伴者がいると、人情や思いやりを感じ、安心で心強く感じたりします。そのため、「人生という旅では助け合いが大切」と、ことわざで示したと思います。

昨日は、町内の老人クラブの「日帰り旅行日」で24名が参加して、三河湾リゾートリンクスホテルでの「食事会」でした。コロナ禍で3年も実施できなかった日帰り旅行でしたから、今年は思い切って「三河湾クルーズ」を企画しました。

ところが、10月の後半から晴天が続き、昨日の天気予報は数日前から「雨と東風が強い」とのことで、たった1日でしたが悪天候でクルーズは中止となりました。また6月頃から計画し参加を募ってきたことから、旅行日の変更はしませんでした。代替え案で「西尾市の抹茶工場」を見学して、帰りは雨の中、一色町の「お魚広場」へ寄って、夕方 無事に帰宅しました。

日帰り旅行の日が雨に降られたのも、どうやら幹事の私が「雨男」だったようです。