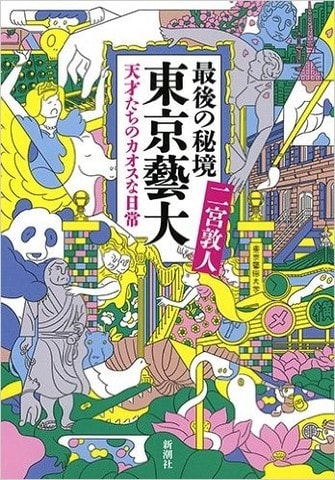

『最後の秘境 東京藝大 天才たちのカオスな日常』二宮敦人 を読む。

芸術を極めよう、とする人たちが、一風変わっているのは想像に難くない気がする。

天才なのか、努力してそうなってるかはいろいろあるだろうけれど

時間はたっぷりかけていると思うんだよね。

そしたら、ちょっとくらい、みんな知っている(と思われること)を知らなかったり

「そこ、こだわるんだ!」なところにこだわって延々…なんて時があっても不思議はない、ように思う。

先日読んだ『東京藝大物語』は美校の話だったけれど

この本では美校も音校も半々で出てくる。

そう、音校でなにを学んでいるのか、が気になるんだよね。

「楽理科」という名前を初めてきいたのは、友人のお嬢さんが検討していたからで

小さいころからピアノが上手で、

でもとびきり努力もしていて

長い休みには1日8時間とかは普通に練習していて…なお嬢さんだった。

でもピアノ科ではなく「楽理科」。

それってなあに? が解けた気がした。

音楽学を学ぶ学科なんですが、もっとわかりやすくいうと

『言葉を使って音楽を表現するところ』です

コンサートのパンフレットの解説文。ああいうのを書く、のだそうだ。

この曲がいつ頃、どこで作られたか。

当時の世相はどんな感じだったか。

戦争ばかりの時代に、世を憂えた作曲家が作ったとか、

恋に破れた作曲家がその悲しみをぶつけて作ったとか、

そういうことを知って聴くと、おもしろいでしょ。

ああ、自分が演奏するとき、そんなことを調べもしないで演奏してる。

もうちょっと知識を得ようとする努力が足りていない。

そして、そういうこと知りたいぞ…

指揮者は全パートの楽譜を暗記し

曲の背景を調べ、作曲家について調べ、論文をたくさん読み、

他の楽譜も読み、

そしてイメージを膨らませ…

決して感性だけで振ってるわけではないんだ。

「楽譜通りに演奏しているだけではだめ」という言葉に考えさせられたりする。

だけどこの本に出てくるのは、まだまだ「学生」で、努力中の人の言葉だ。

でも、こんなことを考えて、自分なりに芸術との付き合い方、

距離感を保ちながら過ごしているんだなあ、と思う。

若いからどう、とかいうことではなく、

その年齢に応じて、手の伸ばし方ってのもあるように思うし、

藝大行ってる天才の話だから、自分とはかけ離れている、ということでもなく、

もちろん、今の私は本の中の彼らと同じような時間の使い方はできないけれど

自分はこういう方向がまったく足りていないなと感じたり

こういうことを知るのは面白そうだなと思ったりとかのヒントにはなる気がする。

リコーダーは古楽器。

藝大にもちゃんと、「古楽科リコーダー専攻」というのがあります(知ってるだけ)。

「考古学者のよう」と表現されている文章が出てくるけれど

昔の楽譜はまさに考古学。

この時代、この記号はこんな奏法を示していました、と説明されても

それが今の楽譜とはまるで違って、頭の体操どころか、

チンプンカンプンになりすぎて、まったく覚えられない、という目にあったことがある。

で、放り出してそれっきり…になってしまっているけれど

アレももう一度チャレンジしないとなー、と思う。

直木賞と本屋大賞ダブル受賞の『蜂蜜と遠雷』。

昨年度の本屋大賞『羊と鋼の森』。

早く読まなくちゃ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます