アイアンはほどほど打てるけれど

ドライバーになると。。。それが~~~

という アマチュアゴルファーは少なくないと思います。

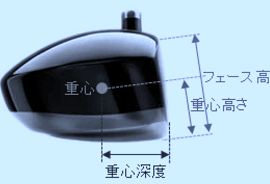

重心距離にばかり焦点が当たりやすいですが

ウッドの苦手なゴルファーにとって

カギになるのは 重心深度なのだと思います

アイアンとなると キャビティの深いタイプのモノで

あっても 重心深度はせいぜい3~5mm程度

シャフトの直径は約1センチ(10mm)

ありますから シャフトの延長線上にある

と言っては過言ではありません。

ウッド、ドライバーとなると 3センチはあります。

(30mm----10倍ですね)

ゴルフクラブの重心位置がスウィングに対し

一番大きく影響を与えるのは

この姿勢ではないと思うのです。

勿論 テークバックも重要ですが

ここは 人間の動作、訓練でもどうにかなる、

クラブの、クラブヘッドの影響が

動かし方に反映されるのは

クラブがひっくり返ったこの場面でしょう

アイアンであれば この状態で

重心はシャフトの上にあります。

もう少し シャフトが寝ていたとしても

その重心深度や重心距離の影響は

あまり大きくない。。。

ところが いくらオフセットが前にある

(フェース面がシャフトより前に出ていること)

とは言え、重心深度のせいで

ヘッドの重量は 単純な目方より増え

シャフトよりも右にある重心のせいで

シャフトやヘッドは回転しようとします。

まして このようなテークバックを取ってしまうと

フェース面はとんでもないところを向き

元のロフトがなにかも意味をなさない状態に

なってしまう。。。

では こんなイメージを実験してみてください。

トップの位置は 少しシャフトは右に傾いている

そこからスタートしましょう。

この時 左手には 下 重力方向の重さがかかります。

腕も含めた全体の重さが下へと掛かります。

シャフトが右に傾いている分

クラブはさらに捩じられようとしますが

(特に重心深度の深いウッドの場合)

それは 外に張った肘が支えています。

左手が下がり始めると

シャフトよりも重心位置はボール側に出始めます。

この重さがかかれば その重さの方向は

ボールをある方向

ボールの打つ方向です。

ヘッドの重さがボールを打つことの

助力 というか 加速装置にもなり得ます。

ヘッドの自由落下・引力落下が

自分のヘッドスピードに加算できる?!のです。

ところが その逆にしてしまうと

ヘッドには ボールのある方向

ボールを打つ方向とは違う方向への重さがかかります。

これは ブレーキというか 負荷にこそなれ

加速装置にはなり得ません。

しかも、この状態が出来てしまうと

下げたい筈の左手には上がる方向

体から離れる方向への負荷がかかる為

より打つことの邪魔をされます。

この状態では ロフトも増えますし

クラブ負荷、労力も増えます。

多少 オーバーな話ではありますが

飛ばない。。。 とお悩みの方の

原因はここら辺にあるのではないか?!

と思うのです。

多くの人が ゴルフを始めた初期段階で

地面にあるボール、足元の高さにあるボールを当てるのに苦労します。

そして 結局、右利きの人が右打ちしているケースでは

器用である 右手でボールをさらうコトで解決します。

クラブを持たずにやると分かりますが、

右手でボールをさらうには 右を向いていたら ボールに届きません。

からだを開き、左を向き始めてから 右手でさらわないといけないので

この時点で、開き癖、しゃくり癖、あおり癖 が始まっているのです。

この画像をご覧ください。

スイングのよく言われる軌道に対して

アドレス時は 時計の針のような関係です。

トップの位置やダウンスイングの時点では こうです。

おそらく・・・ ですが、

時計で言うと 10時とか11時を指している針を6時

スイング軌道に対して垂直っぽい関係に戻そうと考えているでしょう。

ところが スイングは

時計の針 が動いているのではなく

からだ という 時計自体が動いているのです。

時計自体が向きを変えている と考えて良いのです。

上げ下げ、については

グリップの位置がほんの少し 30センチ程度上がっただけ

クラブの形状から 自然なコッキングが発生しただけ

スイングの進行に当たる からだの回転において

クラブとからだの関係は大きく変化していない のです。

✋にもかかわらず 軌道に沿って

10時~11時になった針を6時に戻そうとすると

ヘッドで軌道をなぞってしまうと

時計自体が上を向いてしまい、

約束の時間が6時 のはずなのに

7時の場所が最下点になってしまう のです。 ですので

ですので

この状態、トップからでも良い です

この状態から 体を回転させ

グリップを所定の通過点まで持ってくれば

良いだけなのです。

グリップさえからだの回転に遅らせない

付いてくる、同期してくれば 元の位置に戻れます。

運動による重量の増加、 ヘッドの遅れ分だけ、

インパクトはアドレスのグリップの位置よりも左にズレる だけ。

そこへからだの回転で持ってきてあげれば良いのです。

決して スイング軌道をヘッドでなぞったり、

俗に言う シャフトを振って ボールを迎えに行ってはダメ なのです。

右を向いている内に

外から振ってみる を実験して貰いました。

㊧普段通りの打撃

㊨意識として 右を向いている内に 外から、

もしくは 上から引っ掻くイメージ

コレ、何の説明もなければ

㊧の映像の方が 外から振っているように見えますね。

㊟ご自分でやってみると 分かりますが、

今までよりも 右を向いている内に

外から振ろうとするのは ちょっと怖い というか

当たる、当たらないは別にして躊躇し易い、です。

そういう意味合いも含め

試験的な㊨のショットの方が

おっかなびっくりな部分は考慮して下さい。

(ご本人にはうかがっていませんが…)

外から振ろうとすると

クラブを握るグリップの位置関係上

左腕、グリップの下がりが早く なります。

逆に ㊧オリジナルは ㊨と比較すると

ダウンスイングでクラブが寝がち になるので

その重さによって グリップが ボールの方に押され

体から離れます。

また、それによって クラブ、シャフトが

より寝てしまう →フェースが開いてしまう のが判ります。

そのコトによって

よりフェースターン、フェース調整が必要になるため

インパクト以降 ヘッドが中に切り込みます。

ですので 左右の写真は ヘッドの抜ける方向 だけでなく

ヘッドの向き具合も 大きく異なっています。

ヘッドを閉じれば閉じるほど

軌道は中に切り込んでしまう という

ごくごく 当たり前のコトを ゴルフのレッスンでは

何故か不問にしています。

個人的には 飛球線を対象に

インサイドアウト とか、

アウトサイドイン とか、

どうでも良いような気がしてなりませんが、

あえて その軌道の話しで言うと

入り よりも

インパクト後の抜け の方が重要と思います。

見た目の インから入ってきた としても

抜けが そのインの軌道よりも

より深くインに切り込んでしまえば

それも アウトサイドイン なんじゃないのかな? って

外から振る意識を持った方が

中への切込みが少ない為、

見た目 だけは こちらの方が インサイドアウト

に見えます。

それによって フォローの抜け、

フィニッシュの位置も変わってきます。

最終的にどんな振り具合にするかは

好みの部分もあるので 好き好きかも知れませんが、

一度、自分で体験してみると

アウトサイドインを修正しようとした過去の方法は

なんだったかのか

道筋のインサイドアウトを造ろうとするほど

実は より アウトサイドインがきつく成ったり…

軌道はインサイドから になったにしても

それによって よりフェースが開き、

より 強いフェースターンが必要で、

その結果、インパクト後、よりヘッドが内に切り込む…

→別な形の アウトサイドインになっただけ❓

ということもある訳です。

ゴルフクラブの長さの役割は

勘違いされている方が少なくないと思います。

ゴルフクラブは その方その方、そのセットそのセットの

セッティング・設定が決まると

長さに応じて 装着されるヘッドの重量が変わります。

機種やヘッド性能、意図によってその幅は前後しますが

だいたい 半インチ(1.25センチ)で 7~9g程度

長くなるとヘッドは軽く

短くなるとヘッドは重く なります。

多くの人は 長いクラブは

ヘッドスピードが上がるから 遠くに飛ぶ

長さ(ヘッドスピード)が飛距離の源 と

信じているようですが、

100%間違い とは言い切れませんが

半分以上 6割がた誤って認識している

と言っていいかと思います。

ヘッドスピードに関してですが

長さが変わると一律上がる

長さに応じて一定の割合で上がる と考えがちですが、

例えば 36➡38インチ 44➡46インチでは

短いクラブの方が長さの変化に対して

ヘッドスピードの変化も大きいのです。

これは あまり知られていませんが

43インチを超えるような長めのクラブの場合

スイング時のクラブの移動に対し

ヘッド(主にフェース面) の投影面積よりも

シャフトの投影面積の方が大きく、

空気抵抗の関係から 長さを増やしても

ヘッドスピードは上がりにくくなるのです。

余談ですが 通常45インチのドライバーは普通になりましたが

それを46インチにしても ほぼヘッドスピードに変化はなく

振りにくさが増すだけ と考えてよいと思います。

特に 45インチを超えるような長さのクラブは

ラウンド中、スイングが風の影響を大変受けやすく

不安定なものになりやすくなります。

ヘッド重量が長さ分減って

長さ分ヘッドスピードが『数値上』増えたとしても

ボールを打撃する破壊力はほぼ変わっていないのが

本当のところ なのです。

では なぜ ドライバーは一番飛ぶのか というと

それは実は 「ロフト」 なのです。

シャフトが長くなると

ヘッドのボールにアプローチしてくる上下の角度

入射角度が緩くなります。

それによって ロフト角度が少なくても

打ちだし角度が取りやすくなるので

(勿論 そこにはヘッドスピードの作用もあります。

ありますが、それそのものが主ではないということなのです。)

長いシャフトを使うと少ないロフトが使える かも?!

というのが飛距離の秘密なのです。

ゴルフクラブは 打撃の破壊力が単純には

ボールの速度・回転・角度に分散されますが、

入射角度が緩いほど(クラブが長いほど)

打ちだし角度が増えやすくなります。

ですので、例えば 破壊力が同じ とすると

同じロフトのフェアウェイウッドとユーティリティでは

ウッドの方が打ちだし角度が高く、スピン少な目、

ユーティリティの方が打ちだし角度は低め、スピン多め

になりやすいと考えてください。

スイングプレーンという話が続いていますが、

ゴルフクラブの製品のロフト とともに重要な

そのクラブの、その長さに応じて

アドレスがセットされた時点、

構えが出来た時点で決まり で

アドレスは方向という左右の角度とともに

距離・弾道という上下の角度が決まる のです。

ですから 理想論として

出来るだけ毎回似たような距離・似たような弾道に

するのには いつもその入射角度が安定する

クラブの扱い方をした方が良い ということです。

ヘッドをたくさん動かす

腕さばきでスイングプレーンを作るスイング だと

ロフト姿勢・体の姿勢・ヘッドの入射角度 が

毎回ランダムに変化しやすく

左右だけでなく 飛距離や高さ、弾道も

毎回ばらつきやすいスイング ということなのです。

スイングを始めてみないと

どんな入射角度になるのかわからないような

振り方を目指すのは

目隠しで 番手を選んで打っているのと

大きな違いはないのです。

実験前、実験後の比較映像はありませんが、

実はこちらも 右を向いている内にアウトから…

と言う意識を強く持って やって貰っています。

ダウンスイング初期に

左上腕と回転のリンクが イマイチ で

お約束の「寝ぐせ」を解消するため

◉右を向いている内にアウトから

◉右を向いている内に上から引っ掻く

と言う意識を持って貰っています。

それをする、それを経験するコト によって

今までもより かなり 左腕と向きの変更の

繋がりが良くなって、ロフトが立てられる、

上から打てる、早い時期にインパクトに入れる、

は改善しています。

コメントにもありましたが、

右を向いている内に外から

を実行するのに、それを 腕だけでやれば

グリップは自分に突き刺さる感じがして

ボールに辿り着けない

その位の実感は 体験しないと分かりませんし、

寝る習慣を打ち消していく のには

先に 左上腕が下がる体験が必要です。

ダウンスイングで 右ひじを絞る ヒトにとっても

その体験は必要ですし、

どこかにいらっしゃいますが…、

映像で見ると明らかに寝かしているのに

寝かしている人の多くは

寝かし癖の自意識は殆どありません。

少なくとも 自分で寝かしているんだ、

ああ こうすると寝るんだ と体験するだけでも

かなりの進化だと思います。

『ヘッドは』

グリップの通るラインの上区域を移動する 感覚 なので

トップで、テークアウェイで

その位置は確保出来ている 訳ですから

実際は、左上腕の下がり が伴った

カラダの向きの変更、右向きの解き が

あれば良いだけ です。

その派生、その進化系としては

『左上腕が下がる 右向きの解き(回転)』

と言う意識も有効だと思います。

トップの位置から

左上腕が下がるようなからだの回転 は

やはり意識として

左上腕が先に下がり始めて「から」右向きを解く位

でないと始まりません。

ダウンスイングでの寝グセ は

ダウンスイングの仕方で

腕、両肘の高さ関係が

右の方が 左よりも大きく下がる、動くコトと

後輪駆動のような 右サイド主軸の動きで起こり易く、

言うのならば それを 左サイド主体の

前輪駆動に変えるための 予行練習とも言えます。

寝ることによって グリップをボールの方に押し出し

意識してない寝かしのためのフェースの開きを

無意識で小さなフェースターンで解消する、

と言うヘッドの経路の遠回りを解消したい、

からだの回転によって

左腕を横に引っ張る感覚を

左腕を落とす感覚に変えたい のです。

寝グセの強い人、

にとって 例えトップから軽く当てる程度

から始めても なかなか動き出せない

のではないかと思います。

コレも例え ですが、

ダウンスイングのスタート、動き出し を

右の肘の下げや絞り、右前腕の下げ

から始めることは可能 だと思いますが、

左ひじ、左上腕の下げ から動き出す には

かなりの忌避感 があると思います。

◆絶滅危惧種のゴルフクラブ創ります (livedoor.blog)

Q:L型パターは難しい印象がありますが…。

A:全くそんなことはありません。

何故、その風評が定着したのかは不明ですが、

(おそらくL型パターが世に広がったころ

米国のモノの並行輸入品が中心で

35インチのものが多く、非常にヘッドが軽かったですね

そのヘッドの軽さが難しさを生んだのでは…と考えています)

アイアンの延長線上と言う意味では

他の形状のものに比べると利点はたくさん御座います。

逆にデメリットは殆どないと言えます。

ヘッドをターン(回転させて)打つを信じている人が

少なくないようですが、

パターだけに限らず アイアンも同じで

ショットの目的は ボールを移動させることです。

ボールを回転させることではありません。

ボールの回転は移動に伴い、発生するに過ぎません。

ボール⒲を目標方向に押してあげる と言うのが基本です。

まず、その形状が

ストロークのし易さを生み出します。

例えば、ピンタイプやマレット形状であると

その形から、次に動かすところがイメージ出来にくく

ストロークの初動が取りにくいと思います。

L型は特に弊社のブリストルパターは

テークアウェイを取る方向を喚起させる形状に

なっておりますので、

無意識に動かしても そのガイドが活きてきます。

次にL型パターは

マレット等のパターに比べると重心が浅く難しい…

と思われがちですが、正直真っ赤な嘘です。

確かにデータ的には

マレットに比べると重心位置は浅いです。

しかし、ボールを上げる必要のないパッティングに

重心の深さの利点は殆どなく

逆にデメリットな部分も少なくありません。

ゴルフクラブ(クラブヘッド)で言う所、

重心の深さは インパクトロフトを大きくする作用が

ありますが、ボールを転がしたいパッティングに

その効果は良い とは言い切れません。

重心が低いとヘッドが前に出やすく思いますが

クラブの構造上、ヘッドが前に出る というのは

ヘッドが上に動きやすい になります。

多くのアマチュアのパッティングは

ボールにオーバースピンを与える😱

というものすごく間違った理論に基づいていて

『ボールを下から上にコスリあげる』ストロークが目立ちます。

そのストロークにとって

重心の深いマレットなどは

インパクトなどを葉…ショットで言うところのトップを

生み出し易く、距離が一定しなくなります。

マレットを使用していているゴルファーの

インパクト音を聞いていると

ヘッドの角がボールに当たっている音が多く

これでは望みの距離は打てなくなります。

偶然待ちの状態になります。

慣性モーメント・・・

これも多くの勘違い を生んでいる理論です。

慣性モーメントとは

姿勢や運動を持続しようとするエネルギーです。

だまされてしまいそうですが

マレットなどの形状に比べると L型の方が小さめです。

(打ち手の目線で見ると)

重心も浅いです。

しかし、300gのマレットタイプと

470gのL型パターで

どちらが その慣性モーメント

姿勢や運動を持続する力が大きいと思いますか?

勝負になりません。

数値で言っても段違いです。

スイング内の 刷毛塗の『方向』と『タイミング』

スウィングを構築する場合

殆んどの人が どう動かすか に着目しがち…

どう振るのか どう動くのか

ばかり 気にしているし

動画何かを見るのでも どう動かしているか

ばかり注意して見ているけれど

重要なのは どう? じゃなく いつ? だ!

スウィング、というかクラブ扱いをややこしくしているのは

当たり前だけれど 立体的な動作であること と昔書いた。

体の向きと それに伴う体の傾き

というのが有るから いつ 動くかによって

どう動くかも変わってきてしまう

マイゴルフスウィング

例えば このクラブ扱いなんかも

この 低速で見ると クラブを持った腕回り

特に 肘の動きからクラブを動かしていることが確認、

出来るけれど これを普通の速度で見れば

どう見ても 体や脚のリードでクラブを動かしているように

見える筈。

このタイミングでクラブを肘で左に移動させれば

体の傾きが有るから →左 の動きが同時に

斜め下(左方向)になるし このタイミングでなら

クラブが一番 重力的に短くなっているから

動かすのも 一番負担の少なく 手早く出来る。

右から左 そして上から下 という二つの動きが

いっぺんに ひとつの動作として出来るし

重力の援助も受けながら 一番容易に出来る

しかし これよりも ワンタイミング遅くなれば

体の左右も平行になってしまうし

クラブも段々と長く 重い姿勢/状態になってしまう

そこで動かせば クラブはバックフェースの方から

地面に落ちようとするし シャフトも右に倒れるだろう

クラブも最大に重くなるから 必然的に

左サイドが上がり 右サイドが落ちてしまう…

そうなれば 力まなければならなくなってしまうし

クラブを左に向かって 上げながら

インパクトに向かわなければならない

右から左 の動きに

クラブの捻じり戻し の動きも別に伴い

そして 下から上に振らなければならない

少なくとも 悪い意味で干渉し合う三つの動作を

この短い わずか0.2秒とかの間にしなければならなくなる

自分の頭や体も含め 重いモノが右の軸足から

動かせなくなってしまうので

シフトを伴う体の回転も正しく行えない

この二つの違いは 同じ動作を

いつ 行うか/行い始めるか

それだけの違いだったりするのだ

だから クラブ扱いを改善するのに

動きだけ変えて リズムを変えない というのは

まったくもって 非現実的な話で

スウィングの中の動作をどう変えるかではなく

動きの手順を変えると言うか

リズムを変える というか 結果、リズムが変わる のが

スウィング改造だったりするのだ

◆絶滅危惧種のゴルフクラブ創ります (livedoor.blog)

平成に入ってからゴルフを始めた方は知らないかも知れませんし

見たことも聞いたこともないかも知れませんが、

30年以上前は ウッド は その名の通り、

木製だったのです。

当時は まだ工業製品として

グラファイト・カーボンは普及しきれていない状況で

ウッドであっても シャフトにはスチールを装着している人も

少なくありませんでした。

重さは・総重量は 330g~340g でした。

今は 300g弱ですから、目方としては軽量化されてはいますが、

使い手、打ち手にとっては

実は重さは軽くなってはいないのです。

まず 当時のウッド(ドライバー)は

長さとして 42.5~43.5インチ ですから

(43.5インチは当時は長尺と呼ばれていました)

現在では3番ウッド相当の長さです。

昔通りの 長さの番手の関係では 7番に値します。

現在は 300g弱ではありますが、

長さは45や46インチですから、7㌢から8㌢も長いのです。

もう一つ大きなポイントは

当時のドライバーヘッドは とても小さく

体積で言うと 200㏄ありません。

重心距離と言って、ヘッドの重量の中心点と

シャフトとの距離は 20㎜程度で今の半分です。

ヘッド重量は200~210g程度です。

現在は 46インチで185g程度ですが、

重心距離も40㎜ 当時の倍です。

ヘッドの慣性モーメントは4倍以上に成っています。

クラブ全体の慣性モーメント と言って

クラブの重さをどう感じるか と言う数値では

実は大きな差は無いのです。

ナント言って良いのか

重量の重い小型車はホイルベースが長く、

重量の軽い大型車はホイルベースが短い、

そんな感じと言えばいいのか・・・。

派生的な話しですが、

当時の木製(パーシモン)ヘッドは

現在のルールに照らし合わせると

完全に「ルール違反」です。

SLEと言って反発係数のルールの境は

数値として「0.83」です。

ところが パーシモン・木製のヘッドは

多くのモノが「0.90」を超えます。

モノによっては「0.93」を超えるものもあります。

反発係数という言葉は正直、誤解を生み、

説明も面倒くさいところなのですが、

ゴルフショット、ボールとヘッドの関係上、

お互いの「ゆがみ率」というのが近ければ近いほど

ボールが歪まず、ボールの初速が速くなります。

逆に 歪み率に差があればあるほど、

ボールの初速は遅くなり、ボールが歪み、

エネルギーがスピンに化けてしまいます。

つまり 当時 ドライバーショットは

スピンが非常にかかりにくいので ロフトも大きく

11~13度が標準的でした。

そのロフトであっても、また プロであっても

スピン不足に陥り易く、それが故に

フェースを開いて、閉じて打つ という

スピンが増えるような打ち方…、

フェースローテーション理論が主流だったのです。

ウッドヘッドが 金属製、メタルに移り変わった時、

当時の フェースローテーション打法では

ボールが上がり過ぎたので ロフト角度は 10度前後が

主流になったのです。

とても奇妙なのは

ボールにスピンのかかり易さの目安である

「反発係数」にはルールの制限が加えられているのに

現在、よりスピンを多くかけるフェースローテーション理論が

復興してきていることです。

ヘッドが大型化して それによって長尺化。

基礎的な知識として知っておきたいのは

ヘッドが大型化 するというのは

ヘッドの重さの効果が高まり、破壊力が増し、

ヘッド、クラブの運動の持続力、姿勢の持続力の高まり

と言う事ですから、

実はそのことそのものが「使い方」を示唆しています。

大型化して、長尺化、慣性モーメントの高いヘッド、

数値としては軽量化されていてもクラブのモーメントは低くなっていない

そんなクラブを振りまわし、

ヘッドをこねくり回して使う、

ヘッドを振り回して使う

のが如何に適さないか想像が付くでしょう。

そんな矛盾を追いかけてはイケマセン。