「武士道の言葉」第三十回 頭山 満 その二 (『祖国と青年』27年1月号掲載)

若い時は個性が強すぎる位で丁度良い

青年には圭角がなければならぬ。

(「青年に訓ふ」)

玄洋社は、筑前(福岡)の地で有為なる青年を育て、東京には頭山満等が居て政治に睨みを利かせていた。青年の精神を育み人材を生み出す場が福岡であり、その精神を国家に役立てて行く実践の場が東京だった。

組織には、人材を育む場と育った人材が活躍する場という二つの場が自ずと生まれて来る。現代風に言えば「研修」と「運動」の場の事である。その意味で、研修が本物にならなければ運動で国家を動かす力など身につかない。玄洋社の力は、福岡の地で生み出された精神の力だと言って過言ではないだろう。

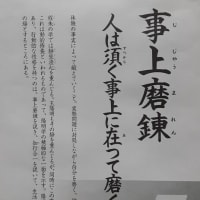

その精神を頭山満が語ったものに「青年に訓ふ」という箴言集がある。『巨人・頭山満翁』の中で紹介されているもので、私は、四十年前の学生時代に出会い、自らの人生規範とした。当時は、先人たちの「求道」の「語録」「箴言」をみつけては書き写し、自己修養の範としていた。

「青年訓」の中で、今でも印象に残っている言葉が幾つかある。その第一が「青年には圭角がなければならぬ。」である。

続けて翁は「円転滑脱は青年には禁物ぢゃ。ゴツゴツした圭角を以て海月のような世の中の奴に打つかって行くのぢゃ。そうして行くうちに段々老成して、何時しか圭角がなくなる。初めから圭角のない奴は、老成した頃には磨滅してしまって、自分という一個の人間がなくなってしまう。」と述べている。若い時にはゴツゴツする位の激しさや頑固さがあって良いと思う。それが年を重ねるに従って段々と角が取れ円熟して行くのだ。

私も若い時は「鬼」と呼ばれて後輩達に恐れられ、先輩方にも随分楯ついたりしていた。「小成」という言葉があるが、素直すぎても人間は大きくならない。煙たがれる位の偏屈さと自信を持つ程の青年こそが、後に「大成」するのではなかろうか。

信念ある少数の力

少数の多数、多数の少数といふことを俺は常に考へる。本当の仕事はいつも少数から生れる。

(「青年に訓ふ」)

頭山は言う。「人間は魂さえ磨いておればよい。外に何も考えることは要らぬ。」と。魂とは自分の自分たる所以のものであり、自己の全てに他ならない。それを磨き続けて居れば「絶対」の境地が生まれて来る。頭山満はその「絶対者」であった。

それ故、「少数の力」こそが「多数」に勝ると信念を持って述べた。頭山が熊本の国権党の佐々友房(次号で紹介)と提携する事を決意した際、玄洋社の多くの者が反対した。

その時頭山は社長の箱田六輔に次の様に言って膝詰談判をした。

「俺は貴様を英雄と思って交わって来た、所がやはり貴様も頭数のような奴と思う、貴様はこれから頭数の奴と一緒にやろうというが、この頭数というものは五十年百年経つと空虚だ。俺は一人だが五十年や百年で消えるようなじゃないぞ、頭数の奴は霧か霞と消え失せても俺は決して消えはせぬ。そういう者と一緒になって俺と別れて行くというのはどういうことか。」。

「頭数」とは多数の事である。頭山は言う。

「少数の多数、多数の少数ということを俺は常に考える。本当の仕事はいつも少数から生れる。万事は犠牲的精神に燃える少数の人々の奮起に在る。真面目なものなら一人の志も奪うことは出来ぬ。クダらぬ奴はどれほど多数居ても容易に奪われる。」

「本当のものはいつも少数から生れる。今日の学校から、真に世のためになる人間が生れぬのも、あまり大勢を教育するからだ。公共のため、国家のために断乎として起って活動する人を作るには、先ず少数から始めねばならん。真の日本の復古的活動は、犠牲的精神を持った少数の人々の奮起に在る。」

頭山は信念ある少数もしくは一人こそが、多数なる烏合の衆に勝ると信じていた。真に自立した者が集まれば例え数は少なくても世の中を正す事が出来ると確信していたのだ。そして、頭山満の偉大さはそれを身をもって実践した点にある。

三島由紀夫氏も「反革命宣言」の中で「われわれは、強者の立場をとり、少数者から出発する。日本精神の清明、闊達、正直、道義的な高さはわれわれのものである。」と述べている。人数が少なくともその一人一人が信念に燃えているならば、国を動かす事が出来る。

頭山は言う。「本気の力というものはエライもので、一人の至誠でも国を動かすことが出来る。」と。

金は無い者が出す。仕事の真剣さが金を集める。

金はないものが出すものぢや。あるものは出さん。(略)真剣に仕事をする奴には金は出来るものぢや。

(「青年に訓ふ」)

玄洋社は無一文から起こり、活動の規模が多くなるに従って資金力も生れて来た。

明治十九年、頭山は新聞の発行を計画した。だが創立事務所は出来たものの中々資金が集まらなかった。そこで頭山は、新しい新聞の発刊に賛同する福岡県内の群長を集め、一ヶ月分の給与(五十円)の寄付を依頼した。だが、群長たちは協議して十円づつ出すと返事して来た。

それに対し頭山は「君達が五十円出さぬようなら新聞は出来ぬから本当に賛成するなら自分の言う通り出してくれ、新聞の出来ぬような金なら、頭山が君なんぞに金貰うことはない、新聞を出す為に賛成を頼んだんだ。出来もせぬような金なら受け取らぬ、もう一遍話をしろ。」と。新聞を出すという大義の為に一歩も引かぬ迫力に遂に群長たちは五十円づつ寄付をしたという。かくて、二十年一月「福陵新報」が創刊された。

実は、頭山たちの新聞社創立の志を聞いた者が「あの連中で新聞が出来たら、太陽が西から出る」と嘲ったとの話を聞いた頭山は「よし夫れでは太陽を西から出して見せよう」と言ってやり始めたという。

金があるから「仕事」を行なおうというのは「お役人」の発想であり、事業家もしくは運動家たるものは、事業を行わんとの志が先ず有って、その為の資金繰りに智慧を絞り努力するのである。

私共の日本青年協議会も日本会議も、祖国日本を甦らせたいとの志が先ず有って組織が生まれ、運動が始まった。私が創設からかかわって来た日本会議熊本だってそうである。世の中には志に共感する人々が必ず居るはずであり、それらの人々に熱く訴えて行くならば必ず資金は寄せられてくる。そして、それらの方々の志を背負って命がけで事業や運動を成功に導いていくのである。

頭山は言う。「金はないものが出すものじゃ。あるものは出さん。金があるから仕事をするのじゃなくて、仕事をしようと思うから金が要るのじゃ。真剣に仕事をする奴には金は出来るものじゃ。」

「金はあればなくなる。あってなくならぬものは精神ばかりじゃ。玄洋社の再興のような団体が起らんかね。玄洋社で金を持っとった者は一人もなかった。皆無一物の奴共がやった仕事じゃ。尤も当時は金も要らなかった。大根の葉を嚙りながら飯を食ったものじゃ。」と。

玄洋社社長は「天爵」である。

知事なんか玄洋社に幾人もゐるが、玄洋社長はそんな連中に却々出来るものではない。

(「国士無双、進藤喜平太」)

玄洋社の初代社長は箱田六輔、二代が進藤喜平太である。頭山満は破天荒な人物だったので、社長には向かなかった様だ。箱田も進藤も実に立派な人物であり、社員の尊敬を集めていた。

進藤喜平太について次の様なエピソードが残っている。本城安太郎という豪傑が頭山満の所に来て「お蔭で小野さんも知事になりました。進藤君も先生から一口言うて頂けば知事になれますからどうぞ宜しく」と述べた。

それを聞いた頭山は「馬鹿を言え、君は進藤を知事などより下と思っているか、知事はもっと粗末な奴で勤まる、知事なんか玄洋社に幾人もいるが、玄洋社長はそんな連中に却々出来るものではない。進藤は大臣以上だぞ。」と一喝したという。

進藤の事を頭山はこう回想している。「進藤と親しく交って五十二年になるがこんな立派な人物は何処を捜したって決してあるものじゃあない。福岡が生んだ真の国士とは正にこの人の事である。温良恭謙の徳と、英断果決の膽とを兼備した璞のごとき人物だった。(略)俺はいつも進藤の性格を尊敬して、あんな風になりたいと竊に思っていたけれども、俺のような懶けものは進藤の真似は出来ない。」

又、初代の箱田についても、「箱田は実に美男子で、若い女が立ちとまって見る程の凛々しい男だった。(略)漢籍にも通じ剛直な男らしい男であった。非常に武士道を重んじ万事武士道によって進退を決するという風で、剛直な点は薩摩の桐野利秋に似ていた。善を善とし悪を悪とし一徹者じゃった。(略)終始国事に奔走した彼の熱心は実に見上げたもの、福岡では傑出の人物じゃった。社員を薫陶するにも非道の事は一歩も許さぬといふ風で、社員の武士的精神を向上させたことは非常なものである。」と回想している。

玄洋社は「志」の集団であり、それを統括する「社長」は、人物の点で傑出していなければ到底務まるものではなかった。

世俗の世の中で重んじられる「人爵」ではなく、天が与えた使命の位置「天爵」なのである。「知事」など人爵に過ぎず才能さえあれば誰にだって務まる。だが、「玄洋社長」は天が認める人物でなければ務まらないのである。

志の集団には世俗の爵位は必要がない。だが、志の士を率いる者には、天が認める「長」としての器が必須なのである。

若い時は個性が強すぎる位で丁度良い

青年には圭角がなければならぬ。

(「青年に訓ふ」)

玄洋社は、筑前(福岡)の地で有為なる青年を育て、東京には頭山満等が居て政治に睨みを利かせていた。青年の精神を育み人材を生み出す場が福岡であり、その精神を国家に役立てて行く実践の場が東京だった。

組織には、人材を育む場と育った人材が活躍する場という二つの場が自ずと生まれて来る。現代風に言えば「研修」と「運動」の場の事である。その意味で、研修が本物にならなければ運動で国家を動かす力など身につかない。玄洋社の力は、福岡の地で生み出された精神の力だと言って過言ではないだろう。

その精神を頭山満が語ったものに「青年に訓ふ」という箴言集がある。『巨人・頭山満翁』の中で紹介されているもので、私は、四十年前の学生時代に出会い、自らの人生規範とした。当時は、先人たちの「求道」の「語録」「箴言」をみつけては書き写し、自己修養の範としていた。

「青年訓」の中で、今でも印象に残っている言葉が幾つかある。その第一が「青年には圭角がなければならぬ。」である。

続けて翁は「円転滑脱は青年には禁物ぢゃ。ゴツゴツした圭角を以て海月のような世の中の奴に打つかって行くのぢゃ。そうして行くうちに段々老成して、何時しか圭角がなくなる。初めから圭角のない奴は、老成した頃には磨滅してしまって、自分という一個の人間がなくなってしまう。」と述べている。若い時にはゴツゴツする位の激しさや頑固さがあって良いと思う。それが年を重ねるに従って段々と角が取れ円熟して行くのだ。

私も若い時は「鬼」と呼ばれて後輩達に恐れられ、先輩方にも随分楯ついたりしていた。「小成」という言葉があるが、素直すぎても人間は大きくならない。煙たがれる位の偏屈さと自信を持つ程の青年こそが、後に「大成」するのではなかろうか。

信念ある少数の力

少数の多数、多数の少数といふことを俺は常に考へる。本当の仕事はいつも少数から生れる。

(「青年に訓ふ」)

頭山は言う。「人間は魂さえ磨いておればよい。外に何も考えることは要らぬ。」と。魂とは自分の自分たる所以のものであり、自己の全てに他ならない。それを磨き続けて居れば「絶対」の境地が生まれて来る。頭山満はその「絶対者」であった。

それ故、「少数の力」こそが「多数」に勝ると信念を持って述べた。頭山が熊本の国権党の佐々友房(次号で紹介)と提携する事を決意した際、玄洋社の多くの者が反対した。

その時頭山は社長の箱田六輔に次の様に言って膝詰談判をした。

「俺は貴様を英雄と思って交わって来た、所がやはり貴様も頭数のような奴と思う、貴様はこれから頭数の奴と一緒にやろうというが、この頭数というものは五十年百年経つと空虚だ。俺は一人だが五十年や百年で消えるようなじゃないぞ、頭数の奴は霧か霞と消え失せても俺は決して消えはせぬ。そういう者と一緒になって俺と別れて行くというのはどういうことか。」。

「頭数」とは多数の事である。頭山は言う。

「少数の多数、多数の少数ということを俺は常に考える。本当の仕事はいつも少数から生れる。万事は犠牲的精神に燃える少数の人々の奮起に在る。真面目なものなら一人の志も奪うことは出来ぬ。クダらぬ奴はどれほど多数居ても容易に奪われる。」

「本当のものはいつも少数から生れる。今日の学校から、真に世のためになる人間が生れぬのも、あまり大勢を教育するからだ。公共のため、国家のために断乎として起って活動する人を作るには、先ず少数から始めねばならん。真の日本の復古的活動は、犠牲的精神を持った少数の人々の奮起に在る。」

頭山は信念ある少数もしくは一人こそが、多数なる烏合の衆に勝ると信じていた。真に自立した者が集まれば例え数は少なくても世の中を正す事が出来ると確信していたのだ。そして、頭山満の偉大さはそれを身をもって実践した点にある。

三島由紀夫氏も「反革命宣言」の中で「われわれは、強者の立場をとり、少数者から出発する。日本精神の清明、闊達、正直、道義的な高さはわれわれのものである。」と述べている。人数が少なくともその一人一人が信念に燃えているならば、国を動かす事が出来る。

頭山は言う。「本気の力というものはエライもので、一人の至誠でも国を動かすことが出来る。」と。

金は無い者が出す。仕事の真剣さが金を集める。

金はないものが出すものぢや。あるものは出さん。(略)真剣に仕事をする奴には金は出来るものぢや。

(「青年に訓ふ」)

玄洋社は無一文から起こり、活動の規模が多くなるに従って資金力も生れて来た。

明治十九年、頭山は新聞の発行を計画した。だが創立事務所は出来たものの中々資金が集まらなかった。そこで頭山は、新しい新聞の発刊に賛同する福岡県内の群長を集め、一ヶ月分の給与(五十円)の寄付を依頼した。だが、群長たちは協議して十円づつ出すと返事して来た。

それに対し頭山は「君達が五十円出さぬようなら新聞は出来ぬから本当に賛成するなら自分の言う通り出してくれ、新聞の出来ぬような金なら、頭山が君なんぞに金貰うことはない、新聞を出す為に賛成を頼んだんだ。出来もせぬような金なら受け取らぬ、もう一遍話をしろ。」と。新聞を出すという大義の為に一歩も引かぬ迫力に遂に群長たちは五十円づつ寄付をしたという。かくて、二十年一月「福陵新報」が創刊された。

実は、頭山たちの新聞社創立の志を聞いた者が「あの連中で新聞が出来たら、太陽が西から出る」と嘲ったとの話を聞いた頭山は「よし夫れでは太陽を西から出して見せよう」と言ってやり始めたという。

金があるから「仕事」を行なおうというのは「お役人」の発想であり、事業家もしくは運動家たるものは、事業を行わんとの志が先ず有って、その為の資金繰りに智慧を絞り努力するのである。

私共の日本青年協議会も日本会議も、祖国日本を甦らせたいとの志が先ず有って組織が生まれ、運動が始まった。私が創設からかかわって来た日本会議熊本だってそうである。世の中には志に共感する人々が必ず居るはずであり、それらの人々に熱く訴えて行くならば必ず資金は寄せられてくる。そして、それらの方々の志を背負って命がけで事業や運動を成功に導いていくのである。

頭山は言う。「金はないものが出すものじゃ。あるものは出さん。金があるから仕事をするのじゃなくて、仕事をしようと思うから金が要るのじゃ。真剣に仕事をする奴には金は出来るものじゃ。」

「金はあればなくなる。あってなくならぬものは精神ばかりじゃ。玄洋社の再興のような団体が起らんかね。玄洋社で金を持っとった者は一人もなかった。皆無一物の奴共がやった仕事じゃ。尤も当時は金も要らなかった。大根の葉を嚙りながら飯を食ったものじゃ。」と。

玄洋社社長は「天爵」である。

知事なんか玄洋社に幾人もゐるが、玄洋社長はそんな連中に却々出来るものではない。

(「国士無双、進藤喜平太」)

玄洋社の初代社長は箱田六輔、二代が進藤喜平太である。頭山満は破天荒な人物だったので、社長には向かなかった様だ。箱田も進藤も実に立派な人物であり、社員の尊敬を集めていた。

進藤喜平太について次の様なエピソードが残っている。本城安太郎という豪傑が頭山満の所に来て「お蔭で小野さんも知事になりました。進藤君も先生から一口言うて頂けば知事になれますからどうぞ宜しく」と述べた。

それを聞いた頭山は「馬鹿を言え、君は進藤を知事などより下と思っているか、知事はもっと粗末な奴で勤まる、知事なんか玄洋社に幾人もいるが、玄洋社長はそんな連中に却々出来るものではない。進藤は大臣以上だぞ。」と一喝したという。

進藤の事を頭山はこう回想している。「進藤と親しく交って五十二年になるがこんな立派な人物は何処を捜したって決してあるものじゃあない。福岡が生んだ真の国士とは正にこの人の事である。温良恭謙の徳と、英断果決の膽とを兼備した璞のごとき人物だった。(略)俺はいつも進藤の性格を尊敬して、あんな風になりたいと竊に思っていたけれども、俺のような懶けものは進藤の真似は出来ない。」

又、初代の箱田についても、「箱田は実に美男子で、若い女が立ちとまって見る程の凛々しい男だった。(略)漢籍にも通じ剛直な男らしい男であった。非常に武士道を重んじ万事武士道によって進退を決するという風で、剛直な点は薩摩の桐野利秋に似ていた。善を善とし悪を悪とし一徹者じゃった。(略)終始国事に奔走した彼の熱心は実に見上げたもの、福岡では傑出の人物じゃった。社員を薫陶するにも非道の事は一歩も許さぬといふ風で、社員の武士的精神を向上させたことは非常なものである。」と回想している。

玄洋社は「志」の集団であり、それを統括する「社長」は、人物の点で傑出していなければ到底務まるものではなかった。

世俗の世の中で重んじられる「人爵」ではなく、天が与えた使命の位置「天爵」なのである。「知事」など人爵に過ぎず才能さえあれば誰にだって務まる。だが、「玄洋社長」は天が認める人物でなければ務まらないのである。

志の集団には世俗の爵位は必要がない。だが、志の士を率いる者には、天が認める「長」としての器が必須なのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます