凄い!

森村泰昌

自画像の美術史 「私」と「わたし」がであうとき

関西の親戚を訪ねた翌日、4月26日(火)国立国際美術館で開催中の

《森村泰昌 自画像の美術史 「私」と「わたし」がであうとき》を鑑賞した。

森村泰昌が全精力を傾注して企画・制作しているのが、ヒシヒシと感じられる”凄い”アート展でした。

第一部 自画像の美術史(10章構成)

第二部 「私」と「わたし」がであうとき -自画像のシンポシオン-(60分の映像)

で構成され、私は1部 → 2部と順に見たのですが、第2部の映像で森村の考えが語られ、内容も面白いので

第2部からみるのもありです。

では早速、第1部 第0章 から

《美術史を知らなかったころの「わたし」がいる》

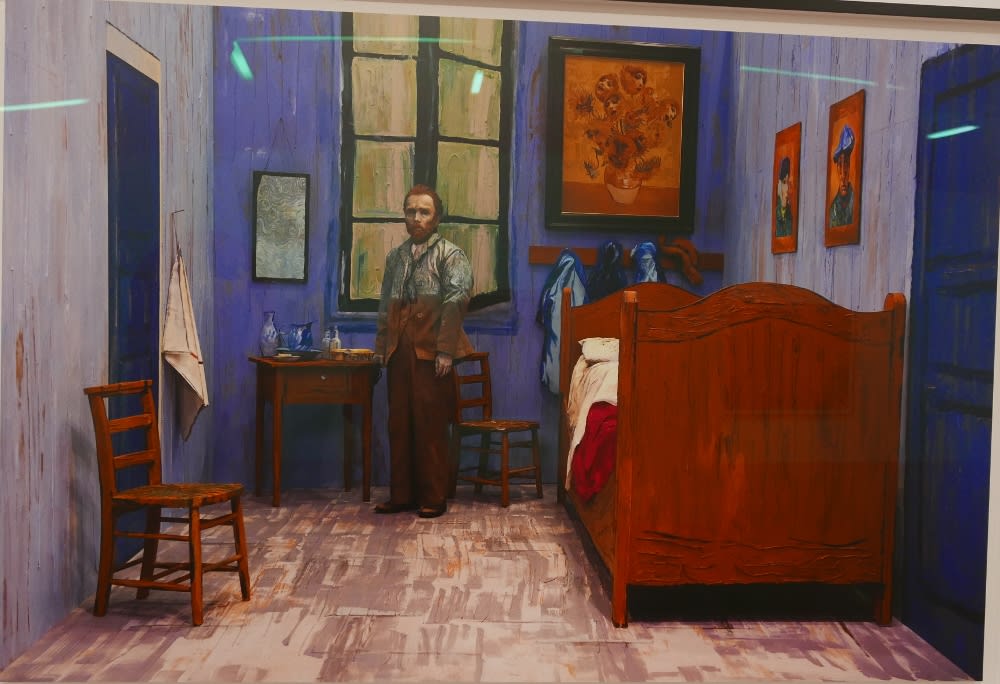

森村が初めて、美術史の大家ゴッホに扮して制作した作品を出展した、1985年の京都での「ラジカルな意志のスマイル」展を再現しています。

第1章 「私」の美術史

公式サイトから引用。

”西洋美術史における自画像の端緒として森村が取り上げる「レオナルドの部屋」

、そしてデューラー、ファン・エイク、クールベ、ゴッホや3D 手法を取り込ん

だダリの作品コーナーなどからなる「様々な自画像の部屋」を全新作により展示。

自画像に登場することで美術史に潜む「私」を明らかにする。”

絵のように見えますが、すべて写真作品。 私も、画面に近づき確認しましたが

確かに写真です。

クローズアップ。

メーキャップは、資生堂の専門家が実施。 そういえば、山口小夜子の「未来を着る人」展のとき、小夜子への扮装には、小夜子のメーキャップを担当した

資生堂の専門家に依頼したのだった。

そしてダビデ像。 なんで、ダビデ?、なんで若きレオナルド?と会場では思ったのですが

その後、調べてみると、レオナルドの師であるヴェロッキオの彫刻作品の扮装で、モデルが弟子であるレオ

ナルドだとする説があるようです。

鼻から口にかけて、益田キートンに似ているなと思ってしまいました。

芸術家としての自意識を込めて自画像を「発明」した画家。 強調された右手は、創造の手

レンブラント。 第2部の映像作品では、描かれた美術史の巨匠たちについて、その人生のエピソードなどを

語っていて、巨匠たちも人間臭い生活を送っていたんだと、安心したりします。

デューラーより後の時代、17世紀に活躍したレンブラント(1606-1669)は生涯自画像を描き続け、晩年は困窮

した生活だったようです。

展示風景

カラヴァッジョ、実は、昨日(6月3日)国立西洋美術館でカラヴァッジョ展を見てきました。

当初は、行く気はなかったのですが、森村展で多くのカラヴァッジョを題材にした作品をみて、面白いと

思ったのです。 なお、作品には天井照明が映りこんで見にくくなっています。

カラヴァッジョの自画像といえるのが、この作品の生首になります。

第2部映像作品でも、神を殺すなどのセリフとともに、この顔で現れます。

フェルメール。 彼は自画像を描いていない。そこで森村は《フェルメールの部屋を訪ねる》との題名の作品を仕上げている。

第2部映像作品でフェルメールはこう語る。

しかし私は、じつは皆さんの想像もつかぬ方法を用いて、自分自身の姿を絵の中に描き入れています。誰にも気づかぬように、そっと。

美人女性画家でマリー・アントワネットとも親交のあったルブラン。

証言台に立つ・・・という意味がよくわかりません。

これなんか絵画にしか見えませんが、よーく見ると写真です。

第1章はこれぐらいで、ウーンまだ先は長い。

私もカラヴァッジョ展を見てきましたが、森村泰昌展は見ていなかったので、興味を持って読ませていただきました。カラヴァッジョ展では、『バッカス』の個性的で強いインパクトをしそませた一見穏やかで静かな表現、『エマオの晩餐』の闇を切り裂くような光の表現、『ナルシス』の刹那的に美しく表現、死の間際のマグダラのマリアが神と一体感になった法悦に浸っていることを見事に表現した『法悦のマグダラのマリア』など、心に強い衝撃を与える作品の数々に圧倒されました。伝統的な表現を一新させた斬新さ、リアリティーのある絵画表現、どんな場面にも美しさが潜ばせる独特の美意識は、カラヴァッジョの画家としての凄さを感じました。

回のカラヴァッジョ展からカラヴァッジョの絵画の魅力と美術史を塗り替えたかを考察してみました。別枠のカラヴァッジョの生涯も含めて読んでいただけると嬉しいです。ご意見・ご感想などコメントをいただけると感謝いたします。

dezireさんのカラヴァッジョ展記事、読ませて頂きました。そして、その記事に対するコメントの膨大さに、仰天です。

本来なら、そちらにコメントすべきだなのですが、ずるしてこちらで感想を述べさせていただきます。

絵については大筋で、dezireさんの感想と同じです。 マグダラのマリアは、その眼が悪魔的な恍惚だったの

が印象に残りました。

西洋美術館のチケットを買うのに20分ほど待たされましたが、平気で割り込むオバサンがいたりして、人気と

美的価値を、またしても考えることになりました。