木星、エウロパ、イオ、ガニメデ

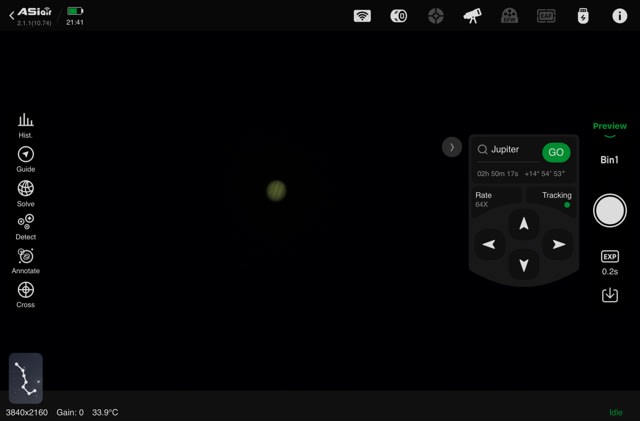

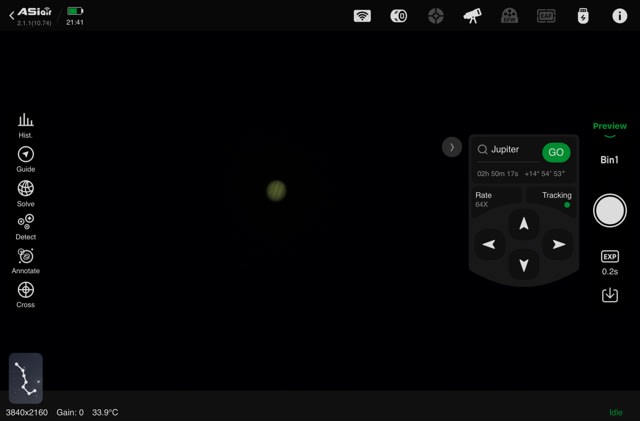

画像②元画像

画像③Preview画面のスクショ、左90°回転・トリミング、明るさ調整。(ガリレオ衛星、左からエウロパ、(木星)、イオ、ガニメデ)

画像①左135°回転・トリミング、衛星エウロパも確認できる

(ステラナビゲーターLiteの表示と同じにした。)

画像②元画像

画像③Preview画面のスクショ、左90°回転・トリミング、明るさ調整。(ガリレオ衛星、左からエウロパ、(木星)、イオ、ガニメデ)

画像④Preview画面で露出、gainを調整

画像⑤画像④トリミング、調整

2023年9月29日、本日は中秋の名月ということで、第1部はベランダで月と土星の観望。

第2部は、メダカ部屋で木星の観望。

ASIAIR凄い!自己ベスト更新(画像①)。ビデオ撮影画面でもほぼ美しい木星の姿が確認できる。ZWO社の画像処理技術畏るべし。もっと驚くのはPreview画面の1枚撮りのスクショ(画像④,⑤)。1枚撮りでも、私負けてます。

一生懸命考えたシ一イング何処かにいってしまいそう(覚書011)。(^^;

Ⅹ(ツィッター)に投稿した動画へのリンク

(覚書)

赤道儀化AZ-GTi+SKYMAX127+ASIAIR+ASI585MCでの観望3回目となる。

初日は、ピントあわせで苦労し成果なし。2日目は昼間にいつもの電波塔でピントあわせ、大赤斑は写るも、ボケボケの没。成果はプレートソルブによる木星の自動導入に成功したこと。ただ、1回のプレートソルビングに、90秒程かかり、それを繰り返すため、導入まで時間がかかりすぎる。

3日目は、15分ほどかけたが木星の導入に失敗。ファインダーで確認すると隣の屋根附近を向いている。1度ホームポジションにもどし、木星の上空へねらいをつけ、再度望遠鏡を動かす、体感で10分程、3回のプレートソルビングで目標の場所に到達。満月にもかかわらず約1500の星を検出しプレートソルビングを行っている。そこから木星をターゲットに移動、2回目のプレートソルビングが開始された時点で、停止させ、Preview画面に戻り確認すると、写野の端に木星を確認。そこからは手動で中心付近に導入した。

そしてビデオ撮影。

正立プリズムを使用している関係か、ASIAIRは天体望遠鏡の焦点距離を1647mmと示していた。

参考資料

1)中西昭雄著「メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド」誠文堂新光社

2)浅田英夫著「エリア別ガイド 星雲星団ウォッチング」地人社館

3)早水 勉著「The Book of The Starry Sky 星空の教科書」技術評論社

4)渡邉耕平著「電視観望 実践ガイドブック Ver 1.1」株式会社サイトロンジャパン

5)JUNZO著「アンドロメダ銀河かんたん映像化マニュアル」日本実業出版社

銀河星雲マニア~JUNZO氏が立ち上げた著書と連動したWebsite

6)渡邉耕平著 根本泰人監修「月・惑星撮影 実践ハンドブックVer1」サイトロンジャパン

8)天体望遠鏡の選び方 | ビクセン Vixen(『倍率による見え方』あり)

電視観望の記録等関連Blog

01)電視観望の機材07(機材一覧表)

撮影データ画像

2023年9月29日午後10時頃

メダカ部屋観測所

木星

SKYMAX127+ASI585MC+UV IR-Cutフィルター+正立プリズム+赤道儀化AZ-GTi+ASIAIR Plus32G+iPad mini6

Raw8、Area1920×1080、Bin1、Gain=300、Exposure=0.005s、Temp.=36.9°C、Duration=33s

ホワイトバランス等(B=54、R=45)、AVIファイル保存。

AutoStakkert!3(AS!3)でスタック処理(50%)

RagiStax6でウェーブレット処理

写真アプリで画像調整等

AIで写真高画質アプリで高画質化