気持ちが浮ついているので、少し落ち着こう---。

京都文化博物館・別館の内部は以前も写真に撮ったし、それをブログに書いた。

けれどもとても好きな場所なので何度でも書くのだ。

というより文化博物館へ行くたびに写真を撮っている気がする…。

それくらい好きだからだ。

京都文化博物館・別館はもともと明治39年(19006年)、

旧日本銀行京都支店として建てられた。

設計は東京駅や日本銀行などの設計で有名な

辰野金吾とその弟子・長野宇平治である。

1969年に重要文化財に指定された。

1965年まで銀行として使用され、68年には平安博物館として開館した。

平安博物館(私立)は主に資料的な博物館として研究に用いられていた。

1988年に京都府京都文化博物館として新たに出発した。

2011年にリニューアル改修工事が行われ、

旧日本銀行京都支店の建物は文化博物館の別館として位置づけられた。

現在はイベントなどで使用され、

イベントがない時は解放され、自由に写真を撮っても良い。

京都文化博物館 公式サイト

https://www.bunpaku.or.jp/

別館ホール

https://www.bunpaku.or.jp/exhi_gallery_hall/exhi_hall/

別館について

https://www.bunpaku.or.jp/about_us/bekkan_outline/

日本の近代建築の祖ともいうべき辰野金吾とその弟子・長野宇平治が設計し、

明治39年(1906)に竣工した日本銀行京都支店の建物です。

明治を代表する洋風建築として昭和44年(1969)に

国の重要文化財に指定されました。

三条通を中心とする「界わい景観整備地区」における

景観重要建築物のひとつとして保存公開しています。

別館は重要文化財なのに自由に出入り出来て、写真も撮れ、

市民に開放されているところがとても好きだ。

重文の建築を気軽に、間近で見られる所がいいのだ。

何度も写真に撮ってるが、とてもフォトジェニックな内部だと思う。

外観は煉瓦づくりで白のラインが美しく、辰野様式らしくて

重厚感があるとともに味わいがある。

内部はこげ茶色の柱や窓口、そして白の壁とのコントラストが

とても美しい。

あまりにも美しいのでいつも訪問するたびにため息が出るほどだ。

かつて銀行だった部分がそのまま活かされ、

客と対応する窓口もそのまま残されている。

アールヌーヴォー風の意匠が美しい。

白い壁にも美しい装飾が施され、柱はギリシャ風のデコレーションがされている。

天井のデザインも凝っていて、

木製の茶色の格天井と四角い天井窓が組み合わさっていて、

シャンデリアがぶら下がっている。

シャンデリアはいつも鈍い光を放っていて、薄暗い場内に存在感を見せている。

博物館内には博物館全体の模型が置かれていて、

建物の全貌を知ることが出来る。

三条通りに面した別館の後ろに本館がある。

別館はイベントが主なのに対し、

本館でいろいろな特集展示の展覧会が行われている。

また本館にはフィルムシアターが併設され、

席数は100と少しくらいだが、意欲的な映画を公開している。

文化施設として意義のある活動をしていると言える。

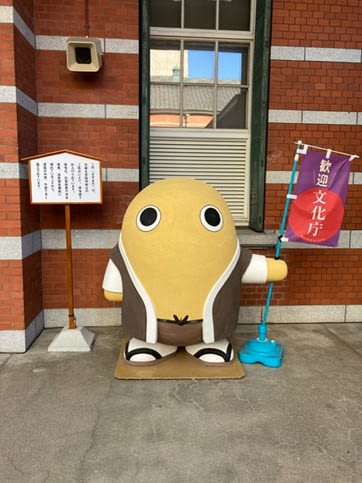

別館と本館を繋ぐ中庭には府のマスコットキャラクター、

まゆまろがいる。

このように美しい文化博物館・別館の内部が、

美しく保存されているなといつも思っていたが、

実は老朽化が進み、壁にひび割れや漏電などもあるそうだ。

一見、美しく見える白壁も、かなり傷んでいるのだという。

そういえば京都国立博物館の本館も長い間公開されないままである。

以前は本館で特集展示が普通に開催されていたのに。

それがメンテナンスのため非公開となり、

展覧会は平成知新館でのみ行われるようになって久しい。

それくらい本館は痛みが激しいのだろう。

いつになっても改修工事が完了したという告知がない。

ほったらかしというわけではないと思うが、

それだけ改修・保存が困難なのだろう。

文化博物館も京博も文化財であり、

文化財を守る努力はされていると思うが、

明治期の古い建築を保存・活用し、

維持管理してゆくのはそれほど難しいのだろう。

重文に指定されているのに、そしてだからこれら美しい建物を、

何とか後世へと残し、伝えてゆけないものだろうか。

維持管理する技術が進めばいいが・・・。

↓ブログ村もよろしくお願いします!