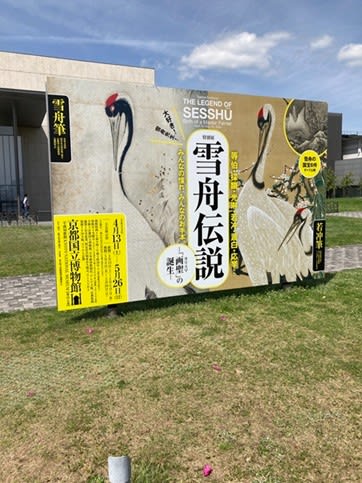

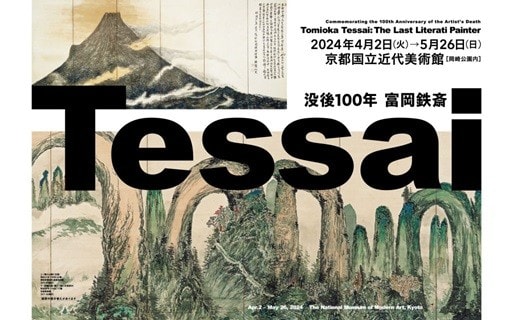

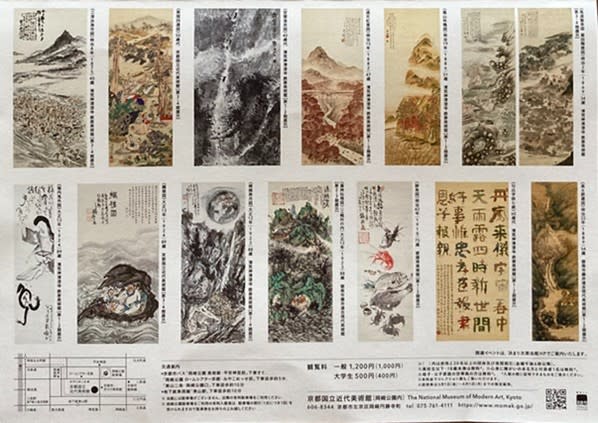

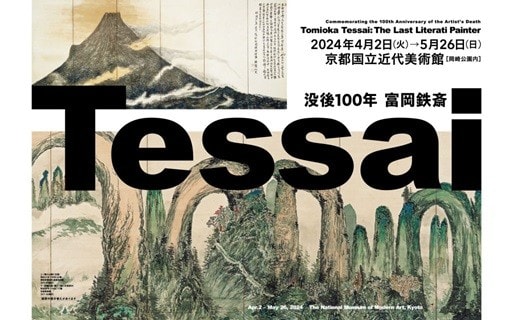

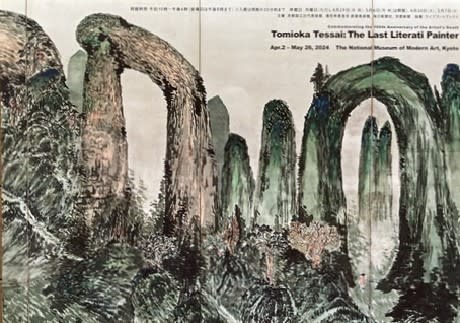

もう終わってしまったが、京都国立近代美術館で開かれていた、

「没後100年 富岡鉄斎」展へ行って来た。

富岡鉄斎については名前くらいしかほとんど知らなかった。

最後の文人画家と言われているそうで、幕末に生まれ、

明治から大正にかけて京都で活躍した画家である。

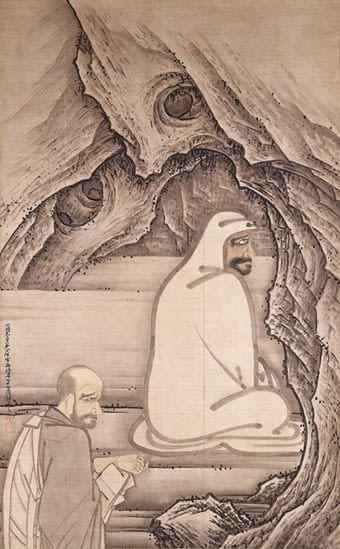

文人画家といえば池大雅とか与謝蕪村が思い浮かぶ。

文人でありつつ絵画も良くした人たちだ。

墨絵が主でモブが多いという印象だ。

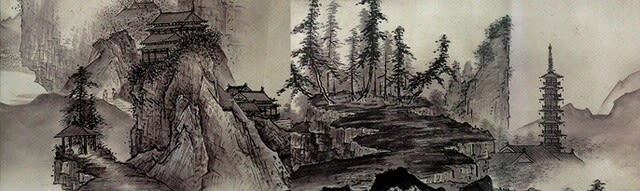

山水画が基本で中国の風景絵画を手本とする、から

中国の風景画を題材にすることが多い。

風景の中に人物たちを小さく配置しているのが特徴だという印象がある。

ああいう感じの絵画を描く人なのだろう、と見当をつけて

京都国立近代美術館で開かれていた、

「没後100年 富岡鉄斎」へ行って来た。

京都国立近代美術館は左京区・岡崎にある

京都市京セラ美術館の向かい側の美術館だ。

京都国立近代美術館

https://www.momak.go.jp/

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2024/457.html

没後100年 富岡鉄斎

会期

2024年4月2日(火)~5月26日(日)

池大雅や蕪村は長年絵画を見て来て、

どうも良さが分からない絵師たちだったが、

それでも最近はそれなりに何となく味わえるようになって来た気がする。

雄大な中国風の風景に点描で小さく人物が描かれていて、

その人物たちに人間の慎ましい営みが感じられる。

小さいだけにどこか人物に愛嬌がある。

そんな画風を受け継いでいる画家なのかなと思い、

見に行く気になったのだ。

鉄斎が「最後の文人画家」と言われているのは、

活躍したのが明治から大正期で、

そのころは明治の文明開化で日本に西欧絵画が大量に流入し、

日本の画家たちも西欧絵画に倣って油絵を取り入れ、

洋画が盛んになった時期だからだろう。

明治維新によって西欧文明が礼賛され西欧化が推し進められた。

廃仏毀釈で寺が軽んじられたように。

明治期から大正期にかけては恐らく日本画は衰退していたのではないか?

鉄斎はにもかかわらず、日本画---先達の描く伝統の山水画に徹した。

鉄斎は文人画家として誇りを持っていたからではなかろうか。

文人とは何か。

それは書を読み、詩を良くし、画を描く。

「万巻の書を読み、万里の路を行く」

古今の書を読み精通し、また書を読むだけではなく、

旅をして見聞を広める。

それを画に活かす。

鉄斎は九州から北海道まで旅をして歩いたそうだ。

旅で見聞した膨大なスケッチも展示されていた。

鉄斎の画は詩・書・画一致、と言われるように、

彼の絵には讃と言われる書が常に書かれている。

書も画の一部なのである。

何と書いてあるのかとても読めないが、

書だけでも作品として成り立つ、そんな個性的な字である。

鉄斎自身が画に書かれている書も一緒に見てくれと言っていたという。

墨で描かれた水墨画と書はおそらく同じなのだ…(暴論)

デザインされた書(文字、漢字)は絵と言って良いし、

墨で描かれた単彩の事物は時に書のように見える。

(若冲の鶏など)

同じ筆で描かれているからそう見えるのだ。

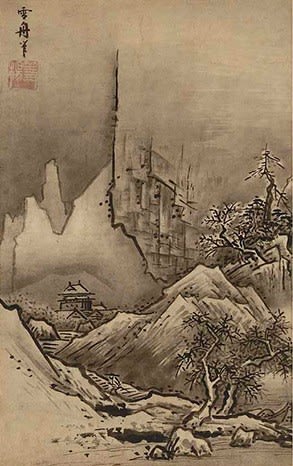

鉄斎の描く風景や小さい人物も時に荒っぽく、

筆を走らせているように見えるが、

書を書くように画を描いているのだと思えば大いに合点が行くのだ。

分からなくても味わうことは出来る。

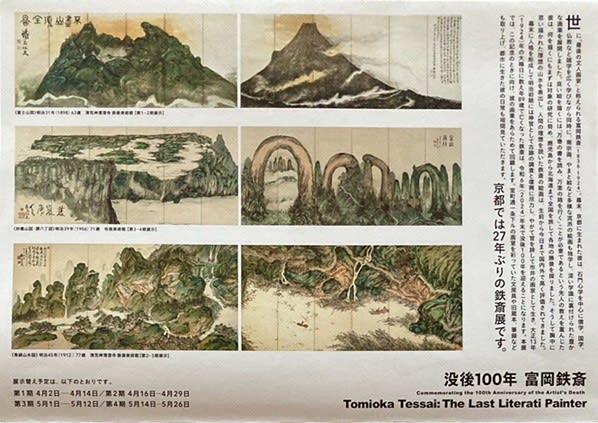

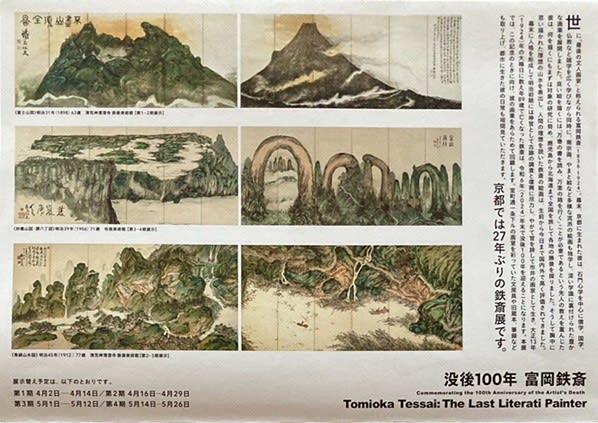

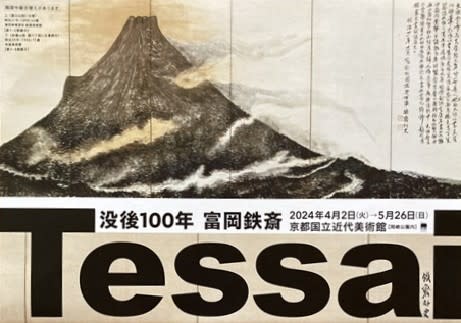

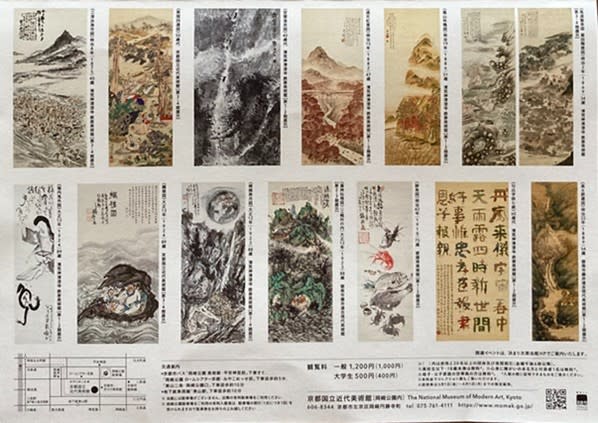

展示は4期に分かれていて、行った時は会期ぎりぎりだったので

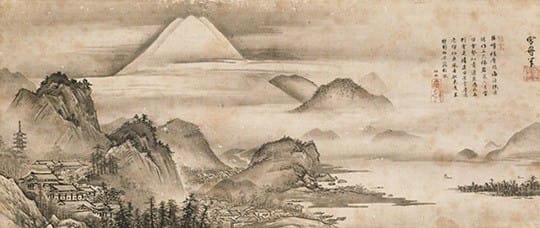

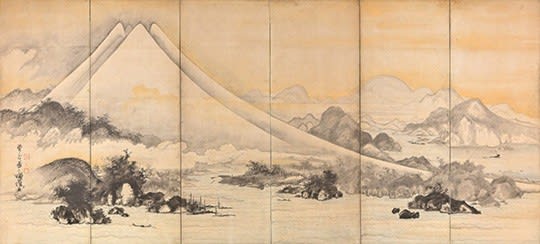

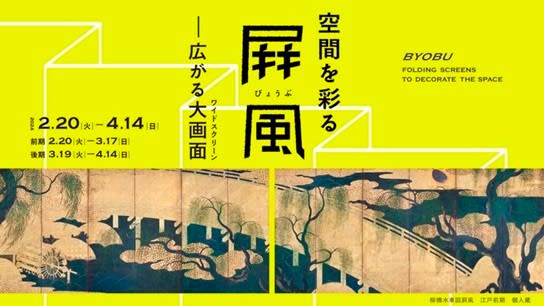

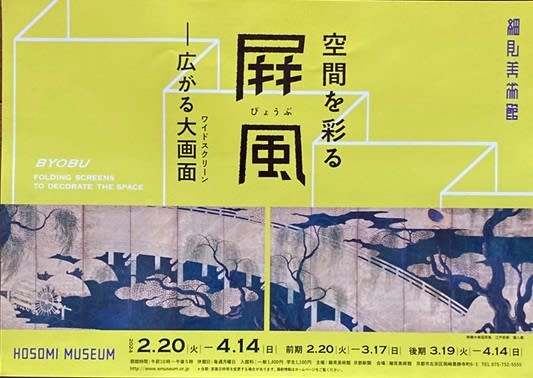

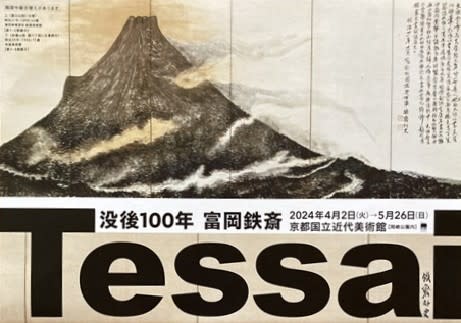

メインビジュアルに使われていた「富士山図」(屏風)は見られなかった(>_<)。

スケッチというか下絵は何点か展示されていたが。

(下絵をもとに本作品を構築したのだろう)

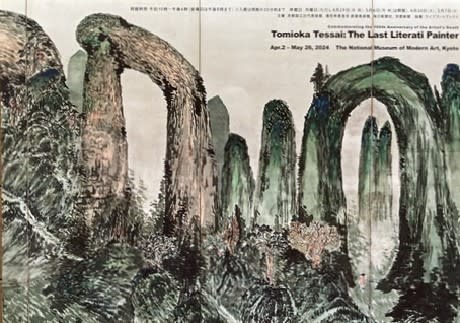

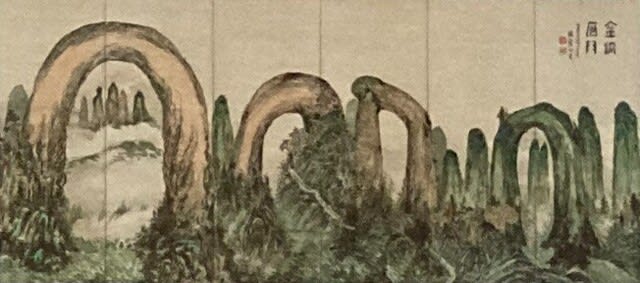

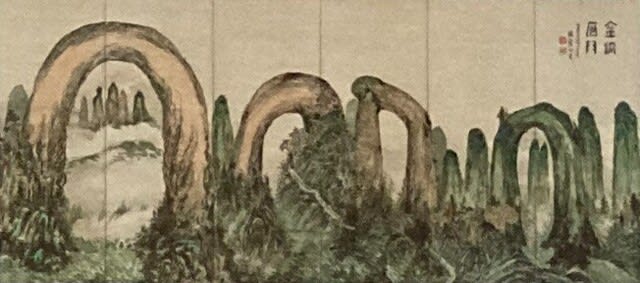

「富士山図」の代わりに展示されていたのは「妙義山図」(屏風)という、

群馬県にある特徴的な奇岩のある風景を描いた驚くような図である。

恐らく現実にはない光景だと思う(あるはずがない(>_<))

誇張、あるいは理想図か。

富士山図屏風でも妙義山図でもそうだが、

鉄斎は絵を描く時、参考にする先人の絵があったそうだ。

富士山図の火口(お鉢)は江戸期の絵師たちの絵を参考にしたという。

妙義山図も参考にした図があった。

鉄斎の独創ではなかったということだ。

妙義山の驚くべき奇岩は先人たちに言い伝えられて来たものなのかもしれない。

鉄斎はそれをもとに新たに新しく構築しなおしたのだ。

彼の風景画は写実ではない。

日本中を旅してスケッチをしたが、

絵に描く時は見た光景そのままを描くのではなく、

いったん頭の中に蓄え、画としてアウトプットする時は、

自分の理想としての風景を描いた。

だから鉄斎の風景画は写実のように見えて、現実の風景ではない。

それは鉄斎の頭の中にある理想の風景なのだった。

一種のコラージュというべきものだろう。

あるいはこうあるべき理想というより、

鉄斎の中で再構築された架空の風景というか。

画の傍らに常に書が書かれるのも、

それも含めて一つの作品であるからだ。

鉄斎は文人画の最高峰と評価されているが、

晩年の彼は文人画という枠にとらわれず、

鉄斎という画家の自由な表現の域に達していると思われる。

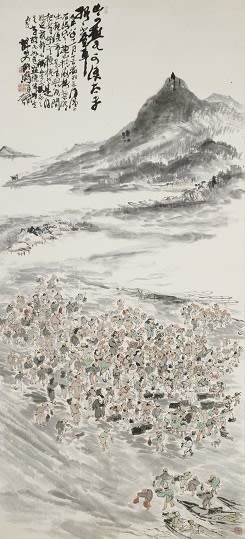

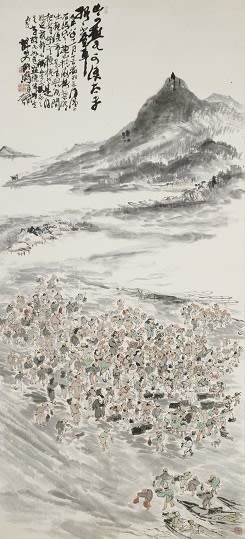

その中でもモブを描いた作品もあった。

「三津浜漁市図」という軸物で漁市で働く人々を描いた図だった。

無数の人々が魚市に集まって様々に働いている。

人々の営みを描いた大らかな人間賛歌のようでもあり、

モブの人たちは文人画に共通する、どこか愛嬌のある描写であった。

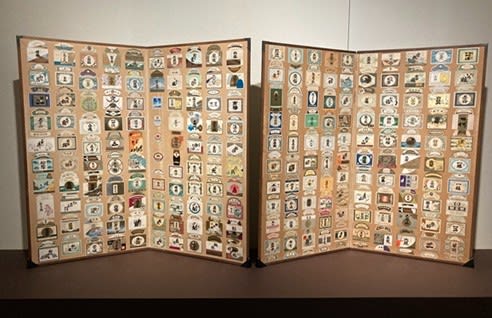

絵画作品のほか、印章の膨大なコレクションも展示されていた。

文人画家らしく印章をコレクションしていたらしい。

鉄斎作品にも様々な印章が押されているが、

それも一つの作品として拘りがあったのかもしれない。

アトリエ(画室)の様子が分かる絵の具や筆、筆置き、

文房具、蔵書なども展示されていた。

京都御所近く、室町一条下ルに邸宅があったそうだ。

旅行記などもあり細かくメモしていたことが分かる。

日本画の絵の具類は保存状態がとても良く、

大事に残されて来たのだなあと思った。

総じてどの物品も今でもすぐに使えるような良い状態で、

その保存状態の良さにも驚いた。

画業に一途に打ち込んだ鉄斎の人となりが伺えるようだった。

美術館・ギャラリーランキング

美術館・ギャラリーランキング

京都府ランキング

京都府ランキング

フィギュアスケートランキング

フィギュアスケートランキング

↓ブログ村もよろしくお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

「没後100年 富岡鉄斎」展へ行って来た。

富岡鉄斎については名前くらいしかほとんど知らなかった。

最後の文人画家と言われているそうで、幕末に生まれ、

明治から大正にかけて京都で活躍した画家である。

文人画家といえば池大雅とか与謝蕪村が思い浮かぶ。

文人でありつつ絵画も良くした人たちだ。

墨絵が主でモブが多いという印象だ。

山水画が基本で中国の風景絵画を手本とする、から

中国の風景画を題材にすることが多い。

風景の中に人物たちを小さく配置しているのが特徴だという印象がある。

ああいう感じの絵画を描く人なのだろう、と見当をつけて

京都国立近代美術館で開かれていた、

「没後100年 富岡鉄斎」へ行って来た。

京都国立近代美術館は左京区・岡崎にある

京都市京セラ美術館の向かい側の美術館だ。

京都国立近代美術館

https://www.momak.go.jp/

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2024/457.html

没後100年 富岡鉄斎

会期

2024年4月2日(火)~5月26日(日)

池大雅や蕪村は長年絵画を見て来て、

どうも良さが分からない絵師たちだったが、

それでも最近はそれなりに何となく味わえるようになって来た気がする。

雄大な中国風の風景に点描で小さく人物が描かれていて、

その人物たちに人間の慎ましい営みが感じられる。

小さいだけにどこか人物に愛嬌がある。

そんな画風を受け継いでいる画家なのかなと思い、

見に行く気になったのだ。

鉄斎が「最後の文人画家」と言われているのは、

活躍したのが明治から大正期で、

そのころは明治の文明開化で日本に西欧絵画が大量に流入し、

日本の画家たちも西欧絵画に倣って油絵を取り入れ、

洋画が盛んになった時期だからだろう。

明治維新によって西欧文明が礼賛され西欧化が推し進められた。

廃仏毀釈で寺が軽んじられたように。

明治期から大正期にかけては恐らく日本画は衰退していたのではないか?

鉄斎はにもかかわらず、日本画---先達の描く伝統の山水画に徹した。

鉄斎は文人画家として誇りを持っていたからではなかろうか。

文人とは何か。

それは書を読み、詩を良くし、画を描く。

「万巻の書を読み、万里の路を行く」

古今の書を読み精通し、また書を読むだけではなく、

旅をして見聞を広める。

それを画に活かす。

鉄斎は九州から北海道まで旅をして歩いたそうだ。

旅で見聞した膨大なスケッチも展示されていた。

鉄斎の画は詩・書・画一致、と言われるように、

彼の絵には讃と言われる書が常に書かれている。

書も画の一部なのである。

何と書いてあるのかとても読めないが、

書だけでも作品として成り立つ、そんな個性的な字である。

鉄斎自身が画に書かれている書も一緒に見てくれと言っていたという。

墨で描かれた水墨画と書はおそらく同じなのだ…(暴論)

デザインされた書(文字、漢字)は絵と言って良いし、

墨で描かれた単彩の事物は時に書のように見える。

(若冲の鶏など)

同じ筆で描かれているからそう見えるのだ。

鉄斎の描く風景や小さい人物も時に荒っぽく、

筆を走らせているように見えるが、

書を書くように画を描いているのだと思えば大いに合点が行くのだ。

分からなくても味わうことは出来る。

展示は4期に分かれていて、行った時は会期ぎりぎりだったので

メインビジュアルに使われていた「富士山図」(屏風)は見られなかった(>_<)。

スケッチというか下絵は何点か展示されていたが。

(下絵をもとに本作品を構築したのだろう)

「富士山図」の代わりに展示されていたのは「妙義山図」(屏風)という、

群馬県にある特徴的な奇岩のある風景を描いた驚くような図である。

恐らく現実にはない光景だと思う(あるはずがない(>_<))

誇張、あるいは理想図か。

富士山図屏風でも妙義山図でもそうだが、

鉄斎は絵を描く時、参考にする先人の絵があったそうだ。

富士山図の火口(お鉢)は江戸期の絵師たちの絵を参考にしたという。

妙義山図も参考にした図があった。

鉄斎の独創ではなかったということだ。

妙義山の驚くべき奇岩は先人たちに言い伝えられて来たものなのかもしれない。

鉄斎はそれをもとに新たに新しく構築しなおしたのだ。

彼の風景画は写実ではない。

日本中を旅してスケッチをしたが、

絵に描く時は見た光景そのままを描くのではなく、

いったん頭の中に蓄え、画としてアウトプットする時は、

自分の理想としての風景を描いた。

だから鉄斎の風景画は写実のように見えて、現実の風景ではない。

それは鉄斎の頭の中にある理想の風景なのだった。

一種のコラージュというべきものだろう。

あるいはこうあるべき理想というより、

鉄斎の中で再構築された架空の風景というか。

画の傍らに常に書が書かれるのも、

それも含めて一つの作品であるからだ。

鉄斎は文人画の最高峰と評価されているが、

晩年の彼は文人画という枠にとらわれず、

鉄斎という画家の自由な表現の域に達していると思われる。

その中でもモブを描いた作品もあった。

「三津浜漁市図」という軸物で漁市で働く人々を描いた図だった。

無数の人々が魚市に集まって様々に働いている。

人々の営みを描いた大らかな人間賛歌のようでもあり、

モブの人たちは文人画に共通する、どこか愛嬌のある描写であった。

絵画作品のほか、印章の膨大なコレクションも展示されていた。

文人画家らしく印章をコレクションしていたらしい。

鉄斎作品にも様々な印章が押されているが、

それも一つの作品として拘りがあったのかもしれない。

アトリエ(画室)の様子が分かる絵の具や筆、筆置き、

文房具、蔵書なども展示されていた。

京都御所近く、室町一条下ルに邸宅があったそうだ。

旅行記などもあり細かくメモしていたことが分かる。

日本画の絵の具類は保存状態がとても良く、

大事に残されて来たのだなあと思った。

総じてどの物品も今でもすぐに使えるような良い状態で、

その保存状態の良さにも驚いた。

画業に一途に打ち込んだ鉄斎の人となりが伺えるようだった。

↓ブログ村もよろしくお願いします!