宮山観音古墳(みややまかんのんこふん)。

場所:「宮山ふるさとふれあい公園」内、「宮山観音堂」(前項)の背後(北側)に後円部がある。

旧・茨城県明野町の「宮山古墳群」は1基の前方後円墳と5基の円墳からなるが、そのうち前方後円墳は「宮山観音古墳」と称され、桜川支流・観音川の左岸(東岸)の台地上にある復元墳丘長約92m、後円部径約45m・高さ約6m、前方部長約47m・幅約40m・高さ約3.7mという大型古墳で、旧・明野町で発見された前方後円墳3基のうち最大のものとみられる。前方部は南西向きだが、中央の括れ部は北側にある「鹿島神社」の参道によって切り通され、前方部と後円部が分かれてしまっている。また、後円部の南側の一部が「宮山観音堂」のために一部削平されているが、それ以外は比較的良好に保存されている。発掘調査等が行われていないため詳細は不明だが、古墳の形状等から、5世紀後半頃の築造と推定されている。葺石・埴輪等は発見されておらず、かつて古墳付近で武人の土偶が出土したと伝わるが、現物は残っていないようである。ただし、古墳が存在する台地の北・西・南側は水田(古くは湖沼や低湿地?)で、古墳の周囲からは縄文時代から平安時代までの土器・土師器・須恵器などが多く見つかっているとのことで、台地上に縄文時代から集落が営まれていたようである。

写真1:「宮山観音古墳」の中央、括れ部分は「鹿島神社」参道のため切り通され、参道入口に鳥居が建てられている。

写真2:鳥居の向かって右側、後円部の南側の一部が「宮山観音堂」のため削られている。

写真3;鳥居の向かって左側が前方部南側。

写真4:後円部から前方部を見る。

写真5:前方部から後円部を見る。

写真6:前方部北側

写真7:後円部北側

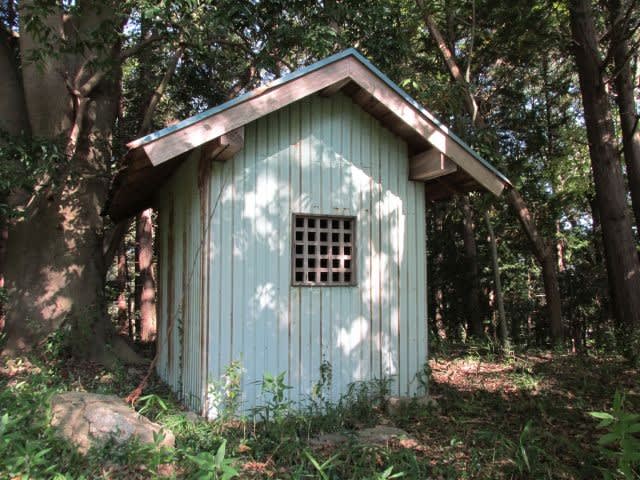

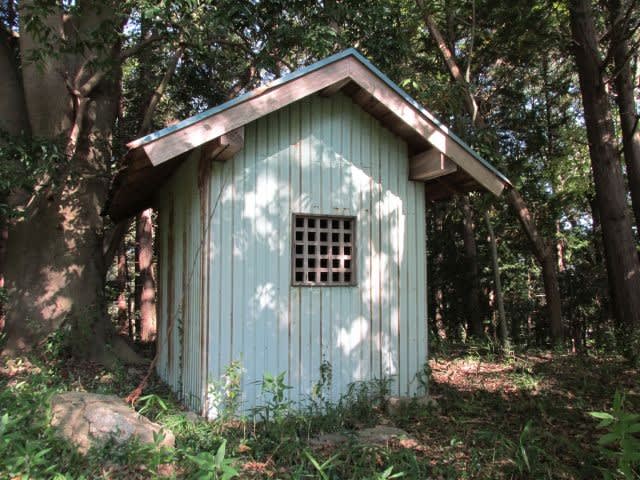

写真8:後円部墳頂に祠堂がある(「駒形神社」?)。

場所:「宮山ふるさとふれあい公園」内、「宮山観音堂」(前項)の背後(北側)に後円部がある。

旧・茨城県明野町の「宮山古墳群」は1基の前方後円墳と5基の円墳からなるが、そのうち前方後円墳は「宮山観音古墳」と称され、桜川支流・観音川の左岸(東岸)の台地上にある復元墳丘長約92m、後円部径約45m・高さ約6m、前方部長約47m・幅約40m・高さ約3.7mという大型古墳で、旧・明野町で発見された前方後円墳3基のうち最大のものとみられる。前方部は南西向きだが、中央の括れ部は北側にある「鹿島神社」の参道によって切り通され、前方部と後円部が分かれてしまっている。また、後円部の南側の一部が「宮山観音堂」のために一部削平されているが、それ以外は比較的良好に保存されている。発掘調査等が行われていないため詳細は不明だが、古墳の形状等から、5世紀後半頃の築造と推定されている。葺石・埴輪等は発見されておらず、かつて古墳付近で武人の土偶が出土したと伝わるが、現物は残っていないようである。ただし、古墳が存在する台地の北・西・南側は水田(古くは湖沼や低湿地?)で、古墳の周囲からは縄文時代から平安時代までの土器・土師器・須恵器などが多く見つかっているとのことで、台地上に縄文時代から集落が営まれていたようである。

写真1:「宮山観音古墳」の中央、括れ部分は「鹿島神社」参道のため切り通され、参道入口に鳥居が建てられている。

写真2:鳥居の向かって右側、後円部の南側の一部が「宮山観音堂」のため削られている。

写真3;鳥居の向かって左側が前方部南側。

写真4:後円部から前方部を見る。

写真5:前方部から後円部を見る。

写真6:前方部北側

写真7:後円部北側

写真8:後円部墳頂に祠堂がある(「駒形神社」?)。