椎尾山 薬王院(しいおさん やくおういん)。通称:椎尾薬師。

場所:茨城県桜川市真壁町椎尾3178。茨城県道41号線(つくば益子線)沿いのコンビニ「セブンイレブン真壁椎尾店」付近から南西へ約500m(「筑紫橋」付近。案内板がある。)のところで左折(東~東南へ)、約700m進んだところで斜め左(東南へ)の道路に入り(入口に「椎尾山薬王院参道」という石柱がある。)、そこから約1.5km。駐車場あり。

寺伝等によれば、延暦元年(782年)、法相宗の僧・徳一によって開山された。延暦2年(783年)、天台宗の開祖・最澄の高弟である最仙上人によって第50代・桓武天皇の勅願所として天台宗に改められ、天長2年(824年)に天台座主第三代・慈覚大師が再興、談義所(学僧の養成所)としたとされる。ただし、最初から最仙上人が天台宗寺院として開山したとする説もある。建長4年(1252年)、忍性が真言律宗にしたが、観応2年(1351)年、天台宗に戻ったという。天文19年(1550年)の大火で諸堂焼失、寛文6年(1666年)に来山した本孝法印らが約40年の歳月をかけて順次再建し、本堂は延宝8年(1680年)、三重塔は宝永元年(1704年)に完成した。現在の本尊は薬師瑠璃光如来。像高50cmの金銅座像で、鎌倉時代後期の作と推定されている。御利益は病気平癒だが、特に眼病平癒が有名。また、鎌倉時代に、椎尾城主が男子誕生を祈願したところ、無事男子が生まれたとの伝承から、子授け祈願のため訪れる人も多いという。

当寺院は筑波連山の支峰の1つ「椎尾山」(標高256m)の中腹にあるが、地図で見ると「筑波山」の北西の尾根上にあるような感じで、現在も「筑波山」登山道の1つ「薬王院ルート」の入口となっている。こうしたことから、かつては「筑波山神社」(2020年9月12日及び19日記事)あるいは「筑波山 大御堂」(2020年9月26日記事)との関係が深かったものと思われる。なお、境内及び裏山斜面を覆う、スダジイ(椎)を中心とした約2.6haの自然林は 「椎尾山薬王院のスダジイ樹叢」と呼ばれる茨城県指定天然記念物となっている。樹齢300~500年の巨木が10数本、直径30cmを超えるものが100本以上あるとされ、スダジイ群生地の北限に近いということから、 非常に貴重な樹叢とされている。

桜川市観光協会のHPから(椎尾山薬王院)

写真1:「薬王院」楼門(仁王門)。桜川市指定文化財。

写真2:同上。横に巨大な草鞋が掛けられている。左の方に写っている軽トラと比べると、その大きさがわかる。

写真3:本堂(瑠璃光殿)。本尊の薬師瑠璃光如来像は、茨城県指定文化財。

写真4:三重塔。スペースの関係で、三重塔だけをきれいに撮るのが難しい。茨城県指定文化財。

写真5:境内の庭園。弁天池がある。左下に浮かんでいるのは雛人形を乗せた舟。

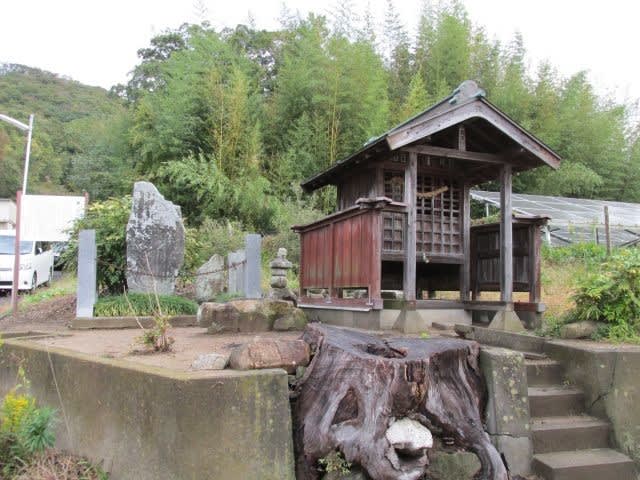

写真6:毘沙門堂。毘沙門天はインドの神様だから、社祠のような堂でもおかしくはないが...。実は、元々は天台宗所縁の日吉神社だったそうで、明治期の廃仏毀釈の折、別の場所に移動させられるのを恐れ、毘沙門堂と称するようになったという。

写真7:「平朝臣良兼公碑」。平良兼は現・桜川市真壁町羽鳥に居館(後に「竜ヶ井城」と称される。)があったといわれている(当寺院の北東、直線距離で約3km)。平将門は甥で婿でもあったが、対立関係にあり、争いが続く中、天慶2年(939年)に病死した。現・茨城県南西部では将門を英雄視することが多いが、流石に地元では良兼の方を顕彰しているようだ。

写真8:巨大で、変わった形のスダジイ。毎年、愛称募集をしているらしい。

写真9:参拝時に偶々、開山・最仙上人と中興・本孝上人の木像が特別御開帳となっていた(「阿弥陀堂」にて)。

場所:茨城県桜川市真壁町椎尾3178。茨城県道41号線(つくば益子線)沿いのコンビニ「セブンイレブン真壁椎尾店」付近から南西へ約500m(「筑紫橋」付近。案内板がある。)のところで左折(東~東南へ)、約700m進んだところで斜め左(東南へ)の道路に入り(入口に「椎尾山薬王院参道」という石柱がある。)、そこから約1.5km。駐車場あり。

寺伝等によれば、延暦元年(782年)、法相宗の僧・徳一によって開山された。延暦2年(783年)、天台宗の開祖・最澄の高弟である最仙上人によって第50代・桓武天皇の勅願所として天台宗に改められ、天長2年(824年)に天台座主第三代・慈覚大師が再興、談義所(学僧の養成所)としたとされる。ただし、最初から最仙上人が天台宗寺院として開山したとする説もある。建長4年(1252年)、忍性が真言律宗にしたが、観応2年(1351)年、天台宗に戻ったという。天文19年(1550年)の大火で諸堂焼失、寛文6年(1666年)に来山した本孝法印らが約40年の歳月をかけて順次再建し、本堂は延宝8年(1680年)、三重塔は宝永元年(1704年)に完成した。現在の本尊は薬師瑠璃光如来。像高50cmの金銅座像で、鎌倉時代後期の作と推定されている。御利益は病気平癒だが、特に眼病平癒が有名。また、鎌倉時代に、椎尾城主が男子誕生を祈願したところ、無事男子が生まれたとの伝承から、子授け祈願のため訪れる人も多いという。

当寺院は筑波連山の支峰の1つ「椎尾山」(標高256m)の中腹にあるが、地図で見ると「筑波山」の北西の尾根上にあるような感じで、現在も「筑波山」登山道の1つ「薬王院ルート」の入口となっている。こうしたことから、かつては「筑波山神社」(2020年9月12日及び19日記事)あるいは「筑波山 大御堂」(2020年9月26日記事)との関係が深かったものと思われる。なお、境内及び裏山斜面を覆う、スダジイ(椎)を中心とした約2.6haの自然林は 「椎尾山薬王院のスダジイ樹叢」と呼ばれる茨城県指定天然記念物となっている。樹齢300~500年の巨木が10数本、直径30cmを超えるものが100本以上あるとされ、スダジイ群生地の北限に近いということから、 非常に貴重な樹叢とされている。

桜川市観光協会のHPから(椎尾山薬王院)

写真1:「薬王院」楼門(仁王門)。桜川市指定文化財。

写真2:同上。横に巨大な草鞋が掛けられている。左の方に写っている軽トラと比べると、その大きさがわかる。

写真3:本堂(瑠璃光殿)。本尊の薬師瑠璃光如来像は、茨城県指定文化財。

写真4:三重塔。スペースの関係で、三重塔だけをきれいに撮るのが難しい。茨城県指定文化財。

写真5:境内の庭園。弁天池がある。左下に浮かんでいるのは雛人形を乗せた舟。

写真6:毘沙門堂。毘沙門天はインドの神様だから、社祠のような堂でもおかしくはないが...。実は、元々は天台宗所縁の日吉神社だったそうで、明治期の廃仏毀釈の折、別の場所に移動させられるのを恐れ、毘沙門堂と称するようになったという。

写真7:「平朝臣良兼公碑」。平良兼は現・桜川市真壁町羽鳥に居館(後に「竜ヶ井城」と称される。)があったといわれている(当寺院の北東、直線距離で約3km)。平将門は甥で婿でもあったが、対立関係にあり、争いが続く中、天慶2年(939年)に病死した。現・茨城県南西部では将門を英雄視することが多いが、流石に地元では良兼の方を顕彰しているようだ。

写真8:巨大で、変わった形のスダジイ。毎年、愛称募集をしているらしい。

写真9:参拝時に偶々、開山・最仙上人と中興・本孝上人の木像が特別御開帳となっていた(「阿弥陀堂」にて)。