峰寺山 西光院 長命寺(みねでらさん さいこういん ちょうめいじ)。

場所:茨城県石岡市吉生2734。茨城県道7号線(石岡筑西線)「上曽」交差点から北西~西へ約4.4kmで左折(南~南東へ。「峯寺山 西光院 入口」という案内板がある。)、約2.2km。駐車場有り。東側(上曽交差点方面)及び北側(石岡市吉生方面)からも上る道路はあるが、道幅が狭いので注意。なお、動物園「東筑波ユートピア」と隣接しており、その案内看板が要所にあるので、それを目印にしても良い。

寺伝によれば、大同2年(807年)、法相宗の僧・徳一の開基とされる。徳一が吉生の里から北の山上を見上げると、光る観音像があった。よく見ると、それは巨大な岩が馬頭観音像となったもので、これを本尊として祀るために、山腹に覆屋として懸崖造の本堂を建立した、という。中世、真言宗に改宗したが、その後天台宗となり、現・茨城県石岡市の「東耀寺」(2023年11月4日記事)の末寺となった。安永6年(1777年)に本堂など諸堂焼失、寛政3年(1791年)に再建されたという。現在の本堂は、間口・奥行ともに7.6m、総高22mの寄棟造で、断崖上に組まれた脚高11m余の懸崖造となっている。本尊は、高さ約10mの自然石の上に直径約1mの丸石が乗ったものとされ、「霊石馬頭観世音」として信仰されているという。なお、歌舞伎等で有名な小栗判官に因む伝説(民話)がある。小栗判官は、中世、現・茨城県筑西市の小栗城主・小栗助重をモデルとしているが、伝承では、小栗判官が懐妊した妻の照手姫を連れて当地に来たとき、急に産気づき、山上の観音に祈ったところ、無事安産で生まれたところから、「よく生まれた」ということで村の名を「吉生(よしう)」とした。また、子の誕生に喜んだ小栗判官が山の急坂を馬で駆け上り、観音に感謝を伝えたということから、馬の守護神としての名声が高まったという。

因みに、境内に入って直ぐのところに「観音堂」があり、通称「立木観音」が安置されている。元は山麓の吉生集落にあった「立木山 高照院 長谷寺」の本尊の十一面観音立像で、「高照院」も平安時代、徳一の開山とされるが、明治42年に廃寺となり、本尊の観音像を当寺院に移したという。立ち木をそのまま観音像として彫り付けたような像(腕などは寄木)で、高さが5.9mもある。台座ではなく、自然木の根を矧付けている(ただし、その部分は後補。)など、意図して「立木仏」として造られたらしい。製作年代は平安時代末、12世紀頃のものとされている。

以上のように、見所が多い寺院なのだが、多分、過去に行儀の悪い観光客がいたのだろう、境内に「撮影禁止」、「カメラ、ビデオ等持ち込み禁止」などの掲示がある。このため、今回は、境内入口だけを撮影し、他は公的なウェブページなどから画像を掲載した(サイズ変更しているため一部不鮮明)。是非、現地には訪れていただきたいが、静かにお参りください。なお、画像の引用で差し支えのあるものがあれば、ただちに削除いたします。

石岡市のHPから(西光院)

茨城県教育委員会のHPから(球状花崗岩(小判石))

画像1:「峰寺山」中腹に建つ「西光院」(茨城県郷土文化振興財団HPから)

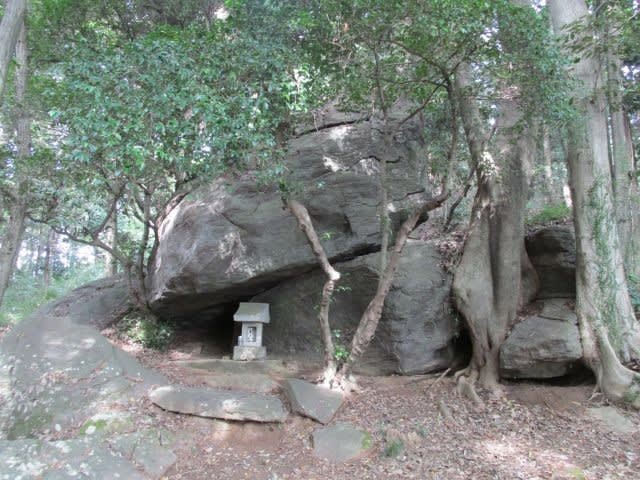

写真:境内入口。拝観時間は「午前十時から午後四時まで」となっているが、以前訪れたときは、午後3時半ちょうどに着いたのだが、既に閉門していた。入口に撮影禁止、カメラ等持ち込み禁止の表示がある。

画像2:「立木観音」。茨城県指定有形文化財。(石岡市HPから)

画像3:本堂。手前に「茨城百景 峰寺山」の石碑がある。茨城県指定有形文化財。(茨城県教育委員会HPから)

画像4:本堂は懸崖造となっている。(石岡市HPから)

画像5:「小判石」(場所:「西光院」駐車場入口から北西へ約100m。路傍に説明板があり、そこから下る。ただし、現在、落石のため見学路が立入禁止になっているとのこと。)。球状花崗岩の露頭で、黒雲母の断面が小判形に黒く表れるため「小判石」といわれ、世界的にも珍しいものらしい。茨城県指定天然記念物。(石岡市HPから)

場所:茨城県石岡市吉生2734。茨城県道7号線(石岡筑西線)「上曽」交差点から北西~西へ約4.4kmで左折(南~南東へ。「峯寺山 西光院 入口」という案内板がある。)、約2.2km。駐車場有り。東側(上曽交差点方面)及び北側(石岡市吉生方面)からも上る道路はあるが、道幅が狭いので注意。なお、動物園「東筑波ユートピア」と隣接しており、その案内看板が要所にあるので、それを目印にしても良い。

寺伝によれば、大同2年(807年)、法相宗の僧・徳一の開基とされる。徳一が吉生の里から北の山上を見上げると、光る観音像があった。よく見ると、それは巨大な岩が馬頭観音像となったもので、これを本尊として祀るために、山腹に覆屋として懸崖造の本堂を建立した、という。中世、真言宗に改宗したが、その後天台宗となり、現・茨城県石岡市の「東耀寺」(2023年11月4日記事)の末寺となった。安永6年(1777年)に本堂など諸堂焼失、寛政3年(1791年)に再建されたという。現在の本堂は、間口・奥行ともに7.6m、総高22mの寄棟造で、断崖上に組まれた脚高11m余の懸崖造となっている。本尊は、高さ約10mの自然石の上に直径約1mの丸石が乗ったものとされ、「霊石馬頭観世音」として信仰されているという。なお、歌舞伎等で有名な小栗判官に因む伝説(民話)がある。小栗判官は、中世、現・茨城県筑西市の小栗城主・小栗助重をモデルとしているが、伝承では、小栗判官が懐妊した妻の照手姫を連れて当地に来たとき、急に産気づき、山上の観音に祈ったところ、無事安産で生まれたところから、「よく生まれた」ということで村の名を「吉生(よしう)」とした。また、子の誕生に喜んだ小栗判官が山の急坂を馬で駆け上り、観音に感謝を伝えたということから、馬の守護神としての名声が高まったという。

因みに、境内に入って直ぐのところに「観音堂」があり、通称「立木観音」が安置されている。元は山麓の吉生集落にあった「立木山 高照院 長谷寺」の本尊の十一面観音立像で、「高照院」も平安時代、徳一の開山とされるが、明治42年に廃寺となり、本尊の観音像を当寺院に移したという。立ち木をそのまま観音像として彫り付けたような像(腕などは寄木)で、高さが5.9mもある。台座ではなく、自然木の根を矧付けている(ただし、その部分は後補。)など、意図して「立木仏」として造られたらしい。製作年代は平安時代末、12世紀頃のものとされている。

以上のように、見所が多い寺院なのだが、多分、過去に行儀の悪い観光客がいたのだろう、境内に「撮影禁止」、「カメラ、ビデオ等持ち込み禁止」などの掲示がある。このため、今回は、境内入口だけを撮影し、他は公的なウェブページなどから画像を掲載した(サイズ変更しているため一部不鮮明)。是非、現地には訪れていただきたいが、静かにお参りください。なお、画像の引用で差し支えのあるものがあれば、ただちに削除いたします。

石岡市のHPから(西光院)

茨城県教育委員会のHPから(球状花崗岩(小判石))

画像1:「峰寺山」中腹に建つ「西光院」(茨城県郷土文化振興財団HPから)

写真:境内入口。拝観時間は「午前十時から午後四時まで」となっているが、以前訪れたときは、午後3時半ちょうどに着いたのだが、既に閉門していた。入口に撮影禁止、カメラ等持ち込み禁止の表示がある。

画像2:「立木観音」。茨城県指定有形文化財。(石岡市HPから)

画像3:本堂。手前に「茨城百景 峰寺山」の石碑がある。茨城県指定有形文化財。(茨城県教育委員会HPから)

画像4:本堂は懸崖造となっている。(石岡市HPから)

画像5:「小判石」(場所:「西光院」駐車場入口から北西へ約100m。路傍に説明板があり、そこから下る。ただし、現在、落石のため見学路が立入禁止になっているとのこと。)。球状花崗岩の露頭で、黒雲母の断面が小判形に黒く表れるため「小判石」といわれ、世界的にも珍しいものらしい。茨城県指定天然記念物。(石岡市HPから)