検察庁法改正案、成立見送り決定 「抗議します」ツイートから広がった反発のうねり

法案には、「政権が検察人事に介入する恐れがある」などと批判が噴出していました。

ハフポストNEWS 2020.5.18 生田綾

検察官の定年を65歳に引き上げる検察庁法改正案について、政府は今国会での成立を見送る方針を決定した。朝日新聞デジタルなどが報じた。

安倍晋三首相と自民党の二階俊博幹事長が、「国民の声に十分耳を傾け、理解なしで前に進むことはできない」との意見で一致したという。自民党の林幹雄幹事長代理が会談後、首相官邸で記者団に明らかにした。

「#検察庁法改正案に抗議します」ツイートが大きなうねりに

検察庁法改正案は、内閣や法相が必要と判断した場合、検察幹部の定年を最長で3年延長できる特例規定を新設。実質的な審議は、5月8日に衆議院内閣委員会で与党が強行する形で始まった。

安倍政権は1月末、政権に近いとされる黒川弘務・東京高検検事長の定年の延長を閣議決定。定年となるはずだった黒川氏が、検察組織のトップである「検事総長」の役職に就くことが可能となる道を作っている。

黒川氏の定年延長と合わせて、同法案には「政権が検察人事に介入する恐れがある」などとして、批判が噴出していた。

大きなうねりとなったきっかけは、たった一つのツイートだ。

Twitterで会社員の女性が投稿した「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグは5月9日から10日にかけて拡散され、芸能人など著名人も「オンラインデモ」に参加した。

その後、日本弁護士連合会や、ロッキード事件に関わった元検察OBらも反対を表明。世論の反発が強まっていった。

*******

種苗法までが改定される? 日本の農家は苗をどこから手に入れることになるのか

種子法廃止に続いて、農家に打撃!?

印鑰智哉(日本の種子を守る会アドバイザー)

Imidasオピニオン2020/05/18

新型コロナウイルス感染による急速な被害の拡大の中で、2020年の国会で政府は問題ある数々の法案成立をめざしている。今回扱う種苗法改定法案もその一つだ。残念ながらこの改定案が持つ問題はほとんど知られていないように思う。この法案にはどんな問題があるのだろうか? 政府側は、問題はまったくないので安心してほしい、とメッセージを発信し、審議をほとんどせずに採決して法案を成立させようとしているし、それに多くの農家も気にしていないように見える。

本当に懸念はないのか? 見ていきたい。

種苗法とは

名前が似ていて混乱しがちだが、種苗法は2018年4月に廃止された主要農作物種子法(種子法)とはまったく異なる法律だ。種子法が稲と麦類、大豆に限って、その種子を国や都道府県が責任を持って生産することを規定した、つまり行政の責任を規定した法律であるのに対して、種苗法は花やキノコなどを含むすべての農作物での新品種を育成した人の知的財産権を守るための法律(知的財産権を守って適正に栽培・流通させるための法律)である。

新品種を開発した人(個人・企業)はその品種登録を行い、農水省に受理されると、25年(果樹などは30年)の間、「育成者権」という知的財産権が認められ、独占的な販売ができるようになる。

種子(タネ)や苗は、誰のもの?

種子や苗はいったい誰のものか? それは農民のものであるということは長く当たり前のことだった。野生の植物を栽培、選別を繰り返すことでより食用に適した作物が作り出され、現在の種苗となった。だが、大企業が種子業界に入り込みだすと、次第に種苗の知的財産権が強調されるようになってくる。特に1990年代後半、遺伝子組み換え企業が世界の種子企業を次から次へと買収し、現在ではたった4社が7割近くの市場を独占する状況が生まれている。こうして種子は企業のもの、という政策が強化されてきた。農民のものか、企業のものか、この対立に折り合いをつけたのが現在の種苗法であり、1998年に大きな改定が行われた。

現行種苗法の下では、登録品種の種苗を買い、収穫を得た後、その収穫の一部の種苗を農家が次の耕作に使うことは基本的に合法的な権利として認められている(種子を自分で採ることは「自家採種」というが、苗やイモなどで増やす場合は「自家増殖」という。両方を表す場合も「自家増殖」という表現が使われる)。自家増殖した種苗を他の農家に売ったり、譲渡したりすることは違法行為となるが、自分の耕作に使う限りは認められている。

これが今回の種苗法改定では自家増殖は一律禁止となり、許諾なしには行えなくなる。ただし、制約されるのは、種苗法で登録された品種を市場向けに生産する場合に限られる。伝統的な在来種や登録の期限が切れた品種はこのような制約はなく、さらに家庭菜園や学校の菜園、農家でも自家消費するための畑では、自家増殖は登録品種であっても可能である。

自家増殖が大事な理由

この種苗法改定について取り上げると、「今どき自家採種する農家なんてほとんどない」「タネは買うもの」「だから自家増殖禁止(許諾制)にされても何も問題ない。何を問題にしているの?」という反応が農家から来ることもある。全体像がわからないと一般の人びとはここで混乱してしまうようだ。問題を整理してみよう。

農作物といっても、種子や苗のあり方は種類によって大きく異なる。たとえば稲や大豆は、種子を食べることになるから収穫はタネ採りでもある。そのため、稲や大豆を耕作する農家の中には自家採種をしている人が一定の割合でいる。

野菜の場合は、食べるのは葉っぱであったり、根っこであったりする。ほうれん草やニンジンの場合は出荷のために収穫する段階では種子はできていない。種子ができるまで畑に置いておくと、次の作物を植えることができない。特に野菜農家の場合、タネ採りまでやるというのはとても大変で、ほとんどの場合、種子は買うことになる。自家採種をする農家は、とても限られている。

一方、イモやサトウキビ、イチゴなどの多年生の作物の場合は、事情が大きく異なる。イモは親芋から増やしていく。サトウキビも苗を買ってきて育てるだけでなく、収穫後の株を残して、そこから育てていく「株出し」を行うのが一般的だ。イチゴの場合は、親株から「ランナー(走出枝)」と言われる子株が出てくるので、一つの親株から子株をいっぱい作って栽培する。つまり、イモやサトウキビ、イチゴ農家にとって自家増殖はなくてはならないものである。そうして、これまでは地域の土に合った味の作物を作ることができていた。しかし種苗法が改定されると、これまで合法だった自家増殖は、その苗の育成者権を持つ人や企業から許諾を得て、許諾料を支払わない限り、栽培が成り立たないということになってしまう。

今回の種苗法改定はこうした自家増殖がなくてはならないような作物であったとしても一律に許諾なしにはできなくしてしまうのだ。これは米国やEUにも前例がないことである。

自家増殖が重要である理由は他にもある。種子は植えられた畑の土や気候を記憶するという。その記憶を後世の種子に伝えていく。同じコシヒカリの種子であっても、新潟のコシヒカリと静岡で自家採種されたコシヒカリではもう異なる種子になっていく。つまり、その土地に合った種子へと変化していくのだ。気候変動が激しくなっていく状況の中で、その地域の環境に適用させた種子を確保していくことは、なおさら重要になっていくと言われている。

日本の優良品種が海外に流出するから自家増殖禁止?

政府は、登録品種において自家増殖を一律許諾制にしなければならない、とした理由を二つ上げている。

一つは許諾制にしないと、日本の優良な品種が海外に流出してしまうというものだ。

日本の国立農研機構が育成したブドウの新品種、シャインマスカットは、日本では2006年に品種登録がなされている。ところが、中国で勝手に生産され、日本や世界各地に輸出されるようになり、日本の農業市場にとって大きな痛手となった。このことが、センセーショナルに取り上げられ、流出を防ぐために国内での自家増殖を禁止しなければならない、という結論が導かれる。

だが、考えてみてほしい。国内での自家増殖を禁止することで、中国への流出を防ぐことができたのだろうか? 国内の農家が自家増殖したために、シャインマスカットが中国に流出したのだろうか?

実際に、中国にシャインマスカットを持ち出したのは日本の流通業者であったと考えられる。日本で栽培するよりも中国で作って輸入した方が儲かるということだろう。そして、さらにシャインマスカットの育成者権を持つ農研機構は中国での品種登録を怠った。もし登録していれば生産が発覚した時点で手を打てたが、していなかったためにお手上げになってしまったのだ。現に農水省は2017年11月に、海外流出を防ぐには「海外において品種登録(育成者権の取得)を行うことが唯一の対策」と 断言している。

農家の自家増殖を禁止すれば海外流出を防げるというのはまったくおかしな話だ、と言わざるをえない。

「自家増殖禁止にしないと新品種が作れない」は本当?

もう一つの理由が、農家の自家増殖を禁止しないと種苗企業が新品種を育成する気力を失ってしまう、というものだ。新しい登録品種を作るには10年単位の時間と費用がかかる。農家が自家増殖してしまったら、この育成費用が回収できなくなってしまうからだ、という。

日本政府は知財立国政策を掲げ、農水省も農業とは「知識産業・情報産業」であり、知的財産権を世界に売って儲ける戦略(農林水産省知的財産戦略2020) を2015年に掲げる。種苗の知的財産権はその中核をなし、政府は「年間1000件以上の品種登録審査を着実に推進」し、登録品種の増加をめざした。果たして登録品種は増えたのだろうか?

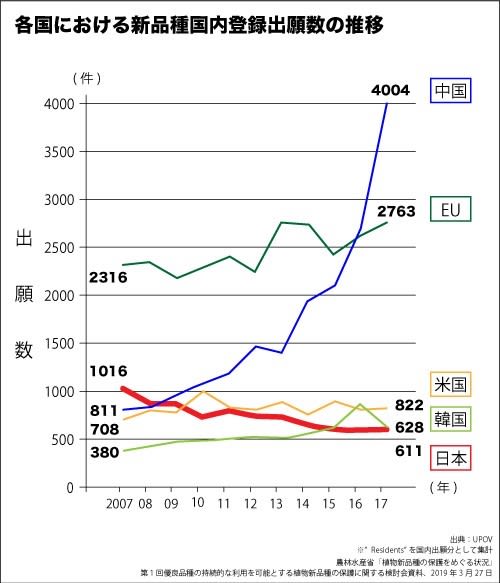

【グラフ1】

グラフ1を 見ていただければわかるが、世界各国が登録品種を増やす中、日本だけが急激に減らしており、2007年には世界第2位であったのに、2017年には中国や韓国にも抜かれて世界5位に落ちている。なぜ、日本だけ登録品種の数が減るのだろうか? 農家が自家増殖してしまうからだろうか? 種苗会社の状況を見ると違う事情が見えてくる。

新品種を育成するには長い時間がかかるため、その間、安定した予算が確保されることが重要になるが、国立の組織である農研機構ですら、予算確保に懸念を表明している。また、種苗は工業製品とは異なる「生きた命」であり、それを育成するためには世話をする人が不可欠である。しかし、圃場(ほじょう・作物を育てる水田や畑、田を指す)を管理する人材は、今、農村地域では得がたくなっている。種苗会社によっては海外からの研修生に頼っているところもある。

さらに、もっとも肝心の種苗の買い手である農家の数が減っている。種苗会社によっては農家を対象とするだけでは売り上げの減少を避けられないとして、ホームセンターで家庭菜園などに向けた種苗の売り上げで補おうとしている。だが、家庭菜園では自家増殖は自由だ。こういう中で、自家増殖を禁止したとしても、日本の登録品種の数が果たして増えるだろうか?

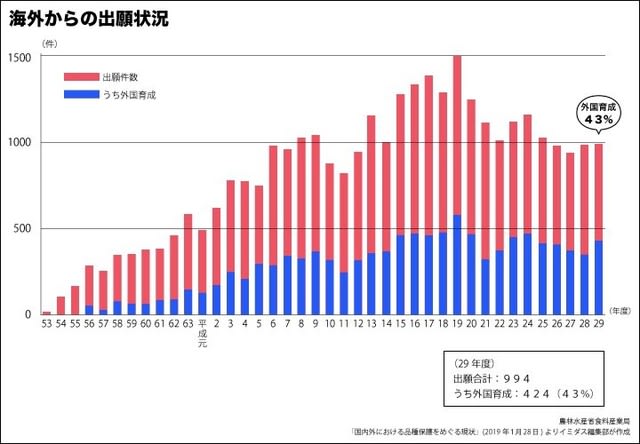

【グラフ2】日本における登録品種の出願数

グラフ2は 日本における登録品種の出願数なのだが、1980年代までは新品種のほとんどが国内で育種されていた。その後、海外で育種されるケースが増え、2017年(平成29年度)では日本に出願される品種の43%が海外で育種されたものになっている。ここから読み取れるのは、国内での育種がより困難になってきており、よい育種環境を求めて、海外に進出しているというのが現実なのではないか。日本での新品種育成が減っているのは、国内農家の自家増殖が原因というよりも、新品種育成を取り巻く日本の農村政策に起因する農業生産環境の悪化に大きな原因があると言わざるをえない。

公共の種苗事業も危うくなる

さらに、付け加えておきたいのが、公共の種苗事業の今後についてである。国や都道府県はこれまで、農業試験場などで稲、小麦、大豆、柑橘類、イモ類、花などの種苗事業(種子も含む)を行ってきた。

こうした公共の種苗事業では、地域の農業への貢献が第一に考えられ、その事業自体の収益性は大きな問題とはなってこなかった。農家は農業協同組合などを通じて、地方自治体が提供する安くて優良な種苗を得ることができ、しかも自家増殖することが可能だった。地方自治体の種苗事業はたとえ赤字であっても、その優良な種苗のおかげで農家を支えることができ、地域の農業を維持し、回していくことができる。その点、きわめて効果的であったと言えるだろう。この公共の種苗事業の存在もあり、民間企業の種苗業は、野菜や花などをメインに展開されてきた。

18年に行われた種子法の廃止は、米、麦、大豆の種子事業において、地方自治体と民間企業が等しく競争することができるようにするものだった。今回の種苗法の改定は、米、麦、大豆以外の種苗事業にまでそれが広がることを意味する。営利性よりも地域や長期的な農業の安定性をめざすことに貢献してきた公共の種苗事業は、営利組織との競合の中で、利益が得られない部門を削減することに追いやられるだろう。

◆◆◆◆◆

種苗を育成した者の権利(育成者権)と農民の権利(自家増殖する権利)はいわば車の両輪であって、どちらも回らなければ農業は寂れていく。寂れてしまえば種苗会社も成長することはできなくなる。だからこの二つの権利のバランスが重要であるのに、今回の種苗法改定ではそのバランスを無視していると言わざるをえない。

日本の都市への集中が進み、農業を総合的に育てる政策が欠如した中で、日本の農村は寂れつつある。そして、日本の種苗産業も多国籍展開を遂げる一部の大きな企業を除けば厳しい状況が続いている。日本国内での種苗の育成が困難になってきている。このような状況下でさらに農家を一方的に絞り上げるような政策が果たしてうまく機能するだろうか? ますます日本の農業が疲弊する方向に行かざるをえないのではないか?

今、国連が農業政策で掲げる柱には二つある。一つは化学肥料や農薬に依存しない農業をめざす有機農業を含むアグロエコロジーであり、もう一つは小規模家族農家の支援である。

これまで世界は、農業を工業化し、民間企業を参入させていけば、農業は生産力があがって、世界の飢餓も解消すると考えていた。

しかし、民間企業に農業を任せれば、食料における安全保障が危うくなることが2007年、2008年の世界食料危機で明らかとなり、その後、国連は小規模家族農家重視政策へと転換していく。現在の新型コロナウイルスでも輸出志向の工業型農場の生産が止まってしまっていることが報道されている。工業型の食のシステムは危機に弱いのだ。気候変動の激化を受けて、化学物質に依存した農業を変えなければ、ということでアグロエコロジーを推進する国の数もどんどん増えている。

そして、独占された種類の限られた種子・種苗よりも地域に適用している多様な在来種こそ、気候変動が激しくなる今後に重要であるとして、世界各地で在来種を守る条例や法制化の動きも活発になっている。2018年に成立した「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」では種子についての農民の権利が明記されている。

残念なことに、世界で起きたこうした重要な転換は、日本では無視されている。いまだに日本政府は、「輸出できる農業」「農業の規模拡大」「民間企業の農業参入」を標語として掲げているままだ。そして、その延長線上にこの種苗法改定もあり、一糸不乱に民間企業の知的財産権拡大に努めようとしている。今、日本では多数の在来種が毎年急速に消えつつあるが、政府はこちらの方は一顧だにしない。

日本の食料自給率は3割すら割りそうな状況である。このままいけば、日本の未来は(農業だけでなく)絶望的なものとなってしまうと言わざるをえない。

今こそ、政策の大きなシフトチェンジが不可欠であり、種苗法を改定している場合ではない。日本の食と農の今と未来を全面的に考え直すときだろう。

*******

コロナと食料 農業再生は「安全保障」

「東京新聞」社説 2020年5月18日

田植えの季節。「密」とは無縁の空の下、粛々と作業が進む。この風景が消えていき、耕作放棄地が増えている。グローバルなモノの流れが突然止まる「コロナの時代」。農業再生は急務である。

国連の世界食糧計画(WFP)は、新型コロナウイルスの影響で、食料不足に陥る人が激増すると予測する。

ただでさえ温暖化の進行で、高温による大規模な森林火災や干ばつが頻発し、穀物生産や畜産が、深刻な打撃を受けている。

その上に、コロナ危機の拡大による物流の停滞や、農作業の人手不足などが重なって、世界全体の飢餓人口は今年、二億六千五百万人に上り、昨年から倍増する恐れがあるという。

まず直撃を受けるのは、気候変動の影響を受けやすく、食料を輸入に頼るアフリカなどの途上国には違いない。だが、輸入依存は日本も同じ。一九六五年には七割を超えていたカロリー換算の食料自給率は37%に落ち込んだ。半分以上を輸入に頼るということだ。

現政権は「成長戦略」の名の下で、高級農産物の輸出拡大を念頭に、農業の大規模化、効率化には力を注ぐ。しかしその陰で、農家全体の高齢化は進み、耕作放棄地は増える一方だ。生産基盤の弱体化は止まらない。

コロナ禍の拡大に伴って、ロシアなどが穀類などの輸出制限に踏み切った。世界貿易機関(WTO)は、自国の食料不足が危機的状況に陥った場合には、輸出を止める権利を認めている。「ほとんど影響は出ていない」と農林水産省は言うものの、温暖化が進行し、ウイルスとの“共存”を強いられる時代である。これからも、必要な時に必要なだけ、食べ物を売ってもらえる保証はない。

例えばかつて、牛海綿状脳症(BSE)の流行で牛丼が姿を消した。今、コロナのまん延する米国で食肉の生産が減少し、豚肉の輸入に支障が出始めている。中国からの野菜輸入も一部途絶えた。

海外依存リスクの顕在化-。コロナ禍の教訓だ。極端なマスク不足も極端な海外依存が原因だった。農産物は自然の恵み。マスクのように、すぐには増産に転じられない特殊な商品だ。農業再生は“危急重要”の課題である。

このごろ盛んに「食の安全保障」と言う。それが国民の暮らしを守るということならば、核心は豊かな田畑を守るということだろう。コロナ危機を、いびつな成長戦略をただす転機にしたい。

今朝は1度まで気温が下がり畑に植えたかぼちゃなどに被害が及んだ。

保温資材をかけても防げなかった。

今後どれだけ回復できるか、まだわからない。明日の予報も2℃、さらに追い打ちになるのかも?カッコーよ、こんな過ちを今まで犯したことはあるか?今週中は5℃を下回る。