田野大輔(甲南大学文学部教授)

Imidas オピニオン2020/05/26

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、外出や営業の「自粛」が広く要請されるようになってからというもの、感染者や医療従事者に嫌がらせを行ったり、営業を続けるライブハウスや飲食店に苦情の電話を入れたりするなど、「自粛警察」といわれる行為が多発している。

人々が「感染拡大防止」のために自発的に行っていると思われるこれらの行為には、実はファシズムを支持した民衆の行動に通じるものがあるのではないか。このたび『ファシズムの教室 なぜ集団は暴走するのか』(2020年4月、大月書店)を刊行した田野大輔教授に、「自粛警察」の問題について話をうかがった。

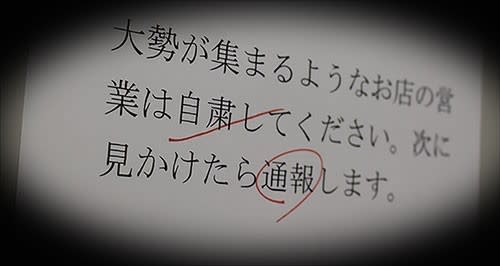

イメージ画像(編集部作成)

『ファシズムの教室』で論じたこと

『ファシズムの教室 なぜ集団は暴走するのか』は、私が大学で10年にわたって実施してきた「ファシズムの体験学習」の内容を紹介しつつ、ファシズムが人々の感情を巻き込んで拡大していく仕組みを解説したものである(編集部注:「ファシズムの体験学習」については、2018年の記事「ファシズムは楽しい?」をご覧ください)。

ファシズムというと、独裁者による上からの強権的な支配というイメージが強いが、実は下からの自発的な協力を動員して成り立っている面が大きい。ナチスの時代にも、多くのドイツ人は自分の欲求を満たすために、公的な権威を後ろ盾にして他人を攻撃するような行動をとっていた。たとえば恐怖政治の代名詞となっているゲシュタポ(秘密国家警察)にしても、実際には一般市民の密告に頼って業務を遂行していて、その密告も隣人とのトラブルなど私怨にもとづくものが多かったことが判明している。そうしたファシズムの危険な動員力に目を開かせるために私が実施してきたのが、上述の「ファシズムの体験学習」である。

この授業では、約250人の受講生が白シャツ・ジーパンという「制服」を着て、独裁者役の私に「ハイル、タノ!」と敬礼して忠誠を誓い、カップル役の学生を取り囲んで「リア充爆発しろ!」と叫んで糾弾するなど、一連の示威行動を展開する。そうすると、参加者はいつのまにか何の罪もないカップルに罵声を浴びせることに平気になるばかりか、集団のなかでちゃんと声を出していないメンバーに苛立ちさえ抱くようになる。指導者の命令に従って集団で行動していると自分の行動に対する責任感が麻痺してきて、異端者を排除するような攻撃的な行動にも平気になってしまうのである。

こういう心理的な変化にこそファシズムの危険性があることを示し、これと類似した仕組みをもつ現代の問題に警鐘を鳴らしたいという思いが、『ファシズムの教室』執筆の動機であった。同書は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で書籍の流通に支障が生じるという、非常に不利な状況下での刊行となったが、不幸中の幸いというべきか、多くの読者に好評をもって迎えられているようだ。

「自粛警察」に見るファシズム

ファシズムと類似した現代の問題として執筆の時点で私の念頭にあったのは、昨今の日本で広がっているヘイトスピーチや排外主義運動の動きで、本書でもかなりの紙幅を割いて、これらの現象のファシズム的な特徴を分析している。ところが、運命の巡り合わせというべきか、新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令直後の刊行となったために、本書は私の予想を超えた形で、非常にタイムリーな問題を解明する手引きのごとき役割をあてがわれることになった。刊行後に相次いだ各種メディアからの取材依頼も、いま注目の問題とファシズムとの類似性を問うものがほとんどであった。

その問題とはほかでもなく、緊急事態宣言下の日本で活発化している「自粛警察」「コロナ自警団」と呼ばれる動きのことである。感染者が出た大学に脅迫電話をかけたり、営業を続ける飲食店に嫌がらせをしたりする過激なバッシングが多発しており、そうした動きに私のいうファシズムの特徴が如実にあらわれていると考えた読者が多いようだ。

「自粛警察」が発生したのはなぜか

コロナ禍に見舞われた日本で、「自粛警察」のような動きが発生したのはなぜだろうか。その原因は何よりも、政府が「自粛要請」という曖昧な形で危機をやり過ごそうとしたことにある。「自粛要請」というのは、個々人の自助努力と自己責任に対応をゆだねるということである。政府にとっては安上がりな方法だが、充分な休業補償が提供されず、従わなくても処罰されるわけではないので、生活のために仕事や外出を続ける人も当然出てくる。そうすると一部の人たちの間に、自分は自粛しているのにあいつは自粛していないじゃないかという不公平感が生じる。今後日本各地でばらばらに「自粛要請」の解除が進んでいくと、そうした不満はますます増大することになるだろう。

みんなで力を合わせて危機を乗り切ろうとしているときに、自粛していない人は勝手な行動をとっているように見える。そのような人を懲らしめてやれという他罰感情に対して、政府の「自粛要請」はお墨付きを与えてしまうことになる。「自粛警察」のような行動に出る人たちは、政府の要請を錦の御旗にして他人に正義の鉄槌を下し、大きな権威に従う小さな権力者として存分に力をふるうことに魅力を感じているのである。それはまさしく、私のいうファシズムに典型的な行動といえる。

こうした行動は、社会に大きな不安が生じたときにあらわれやすい。大きな不安が生じると多くの人が自己防衛の必要にかられて、他人に過度の同調を要求するようになる。政府が個々人に辛抱を強いることで危機を乗り切ろうとしたことが、結果的に人々の不安や不満を増大させ、要請に従わない人への攻撃を引き起こしたといえるだろう。ファシズムの特徴に引きつけて考えると、目下日本で生じている事態はおおむね以上のように理解することができる。

「非常事態」下のドイツで

日本の危機対応のどこに問題があるかは、ドイツの状況と比較することでさらに明確になる。

個人的なことだが、私は3月初めからドイツ・ベルリンで在外研究に従事している。渡独して2週間も経たないうちにコロナ禍に見舞われ、大学・図書館などあらゆる公共施設が閉鎖、さらに外出制限・接触制限も導入されたために、以後2カ月にわたって自宅隔離生活を余儀なくされることになった。スーパー・薬局を除くすべての商店・飲食店の営業が禁止され、家族や友人・知人との接触・交流も制限された生活は、先行きへの不安もあいまって、当初はきわめて鬱屈したものに感じられた。

ところが、近所を散歩して人々の様子を目にするうちに、意外にもかなり楽観的な空気が流れていることに気付くようになった。外出制限・接触制限中も公園や広場には普段以上に多くの人々が繰り出していて、春の陽気を満喫している様子が見られる。3人以上で出歩くことが禁止されているために、警察が時々違反者に警告したり罰金を科したりしているが、規則に従っている限りは何もうしろめたいことはないので、多くの人が実にのびのびと日光浴を楽しんでいる。そういう人たちを不謹慎だといってとがめるような人はおらず、おたがい大変だからと他人の行動を尊重するような雰囲気も感じられる。「自粛警察」が跋扈する日本の状況とは、非常に対照的である。

もちろん、ドイツでも外出制限・接触制限に対する不満はそれなりにあって、実際に全国各地で規制に反対するデモが行われている。とはいえ、そうした不満は基本的に政府に向けられていて、「自粛警察」のような動きにはつながっていない。デモという形で不満を表明する回路があることが、陰湿なバッシングを防ぐ安全弁になっているのかもしれない。

日独の「危機対応」の違い

コロナ感染拡大を防止するために個人の権利が制限されている状況は、日本もドイツも同じである。しかしながら、権利制限の方法は日独で大きく異なっている。ドイツでは、政府が外出制限などのかなり踏み込んだ権利制限を、民主主義の原理に反するものと明確に説明した上で実施している。メルケル首相は外出制限導入の際の演説で、旧東ドイツ出身である自分には基本的権利が制限される意味が身にしみてわかっていると強調した。権利侵害を自覚した上で、それは危機を乗り越えるための一時的措置だとして国民に理解をもとめ、規制と同時に補償をセットにしている。

ドイツではこのように強力な権利制限を行うことで感染拡大を防ごうとしているのに対して、日本ではむしろ権利制限を控えつつ緩やかに感染拡大を防ぐという、いわば「お願い型」の対応が基本となっている。そのためもあって、日本の政府は権利侵害の自覚が曖昧で、個々人の自助努力と相互監視に依拠して社会を統制しようとしているように見える。もちろん、ドイツの方が感染者数も死者数も圧倒的に多いので、日本のやり方で感染拡大を抑えることができればそれに越したことはないのだが、やはり「お願い型」の対応には副作用もあって、個々人に大きな負担を強いることで人々の不安や不満を鬱積させ、過激なバッシングを促してしまうという弊害は無視できない。

それに加えて、日本のやり方でうまく危機に対応できているかというと、必ずしもそうとはいえない。政府の対応を見ていると、権利制限に伴う財政支出や経済活動への影響を小さくしようという目的の方が前面に出ていて、不十分な検査体制・医療体制などからも、感染拡大の防止という最優先の課題が見失われているように思われる。もっとも、日本でもドイツのような強力な権利制限を行うべきかといえば、それには慎重な姿勢で臨むべきだろう。個人間の同調圧力と相互監視の強い日本社会の特徴を維持したまま、さらに政府の強権発動を認めることになれば、そこに出現するのはおそらく、戦時中の言論弾圧も顔負けの恐るべきディストピアに違いない。

「自粛警察」の発生を防ぐには

「自粛警察」のような動きをもたらした最大の原因は、政府の「自粛要請」にある。ともかく自粛しろというだけの曖昧な要請は、いたずらに人々の不安や不満をあおり、従わない人への他罰行動に大義名分を与えてしまう。さらにまた、そうした個々人の自己責任に頼った対応は、「感染したのは本人の責任」「そういう行動をした人が悪い」という見方を強めることになる。それが結果として人々の他罰感情を増幅させ、バッシングの動きを活発化させていることは明らかだ。

ただし、これは政府の対応だけが問題なのではなく、メディアの報道姿勢にも大きな責任がある。日本の報道では、たとえば大学生が海外旅行後に懇親会に出席して感染が広がったというケースが集中的に取り上げられるなど、個人に感染の責任を押し付けようとする見方が目立つ。これに対して、ドイツでは個人の行動が問題視されることはない。メディアも連日、専門機関の情報に依拠しつつ、1人の感染者が二次感染させた平均値(実効再生産数)の変動など、社会全体の感染状況を伝えている。世論の成熟度にもかかわる問題だが、少なくとも「社会の公器」たるメディアが安易な自己責任論に与して、個人へのバッシングに加担するようなことは厳に慎まなければならない。

「自粛警察」の発生を防ぐためには、政府はこれなら安心して仕事を休めると誰もが思えるような明確な対策を打ち出す必要があるし、市民の側も誰かが自粛していないからといって私的制裁をけしかけるような動きに流されないよう気を付けないといけない。日本では一部の自治体で休業要請に応じない店の名前を公表する動きが出てきているが、これは非常に危険な事態といえよう。政治家がそうした動きをあおっていないか、メディアもそれに迎合していないか、今後も充分な警戒が必要である。