原村にある「八ヶ岳美術館」では企画展「建築家 村野藤吾と八ヶ岳美術館」が開かれています。建築史が専門で江戸東京博物館館長でもある茅野市出身の「藤森照信」先生の講演会が開かれて行ってきました。まずはこの日の美術館に向かう道からの阿弥陀岳の様子です。標高1350mにある美術館周辺は桜の花盛りでした。

鉢巻道路周辺に咲いていた色とりどりの桜たちです。この道は八ヶ岳の麓を走っていて、気持ちの良い道です。

新緑の美しいさと桜の花が相まって素敵な春景色が見られました。

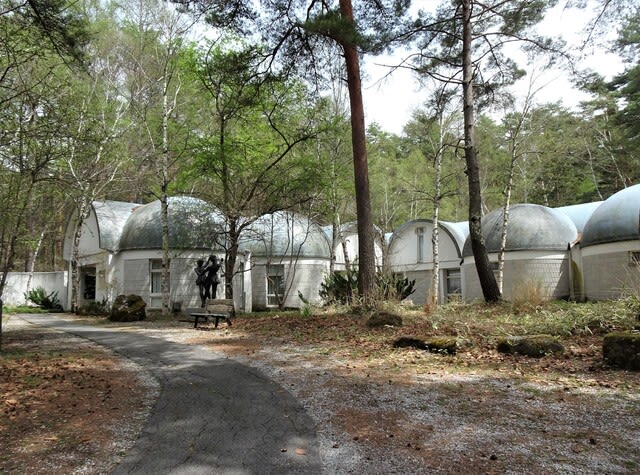

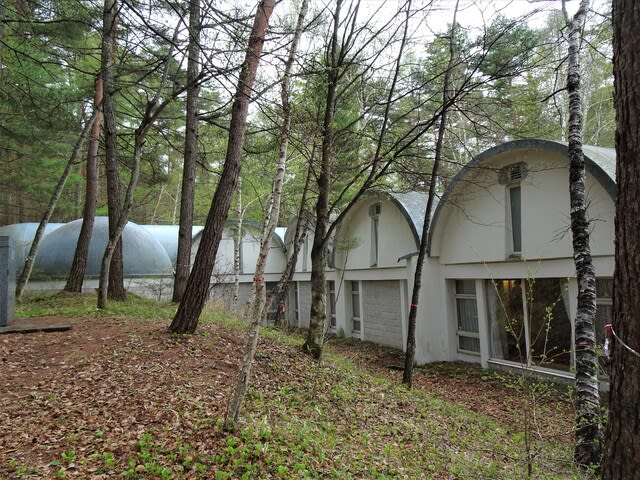

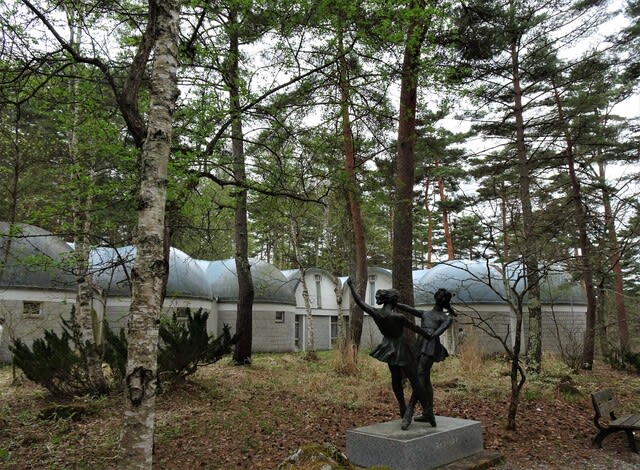

「八ヶ岳美術館」は木立の中にあります。足元には「オニゼンマイ」が伸びてきていました。

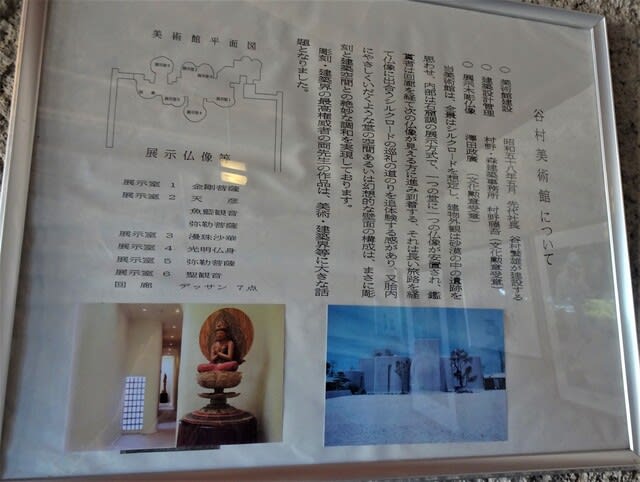

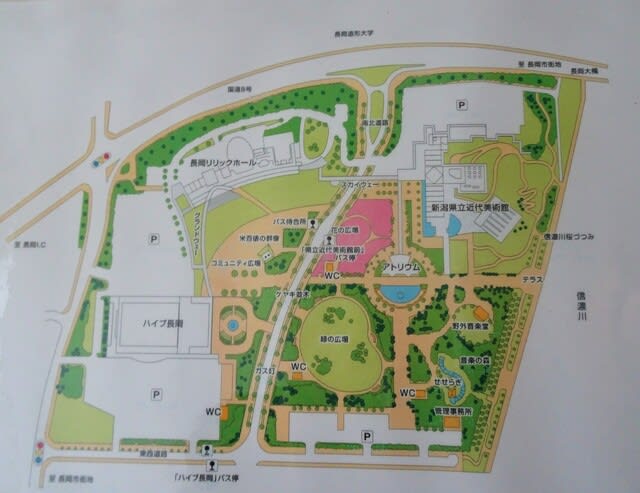

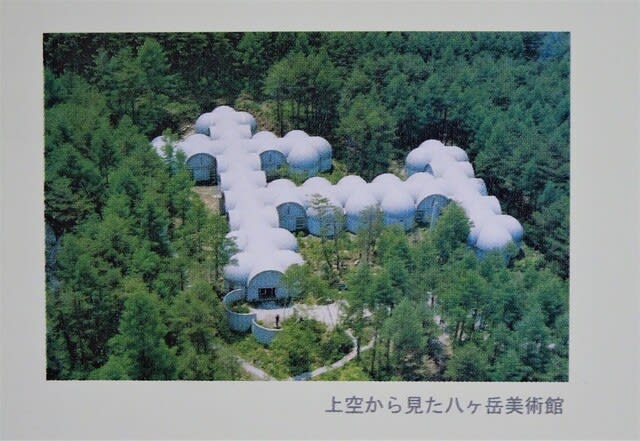

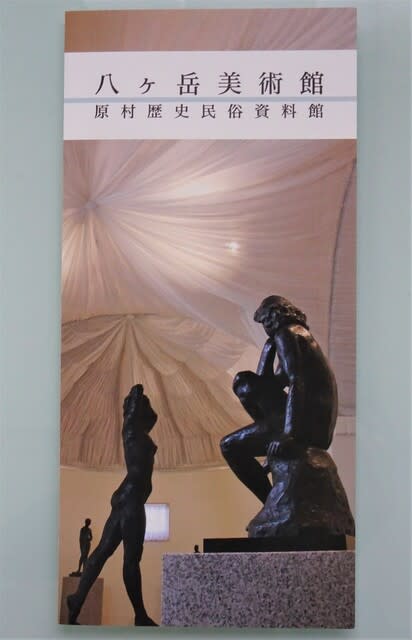

ここの建物は建築家「村野藤吾」が彫刻家「清水多嘉示」の作品を展示するために1980年に建てました。連続ドーム型の斬新な建物です。パンフレットの上空写真からその様子が分かります。林の中に佇む素敵な美術館です。

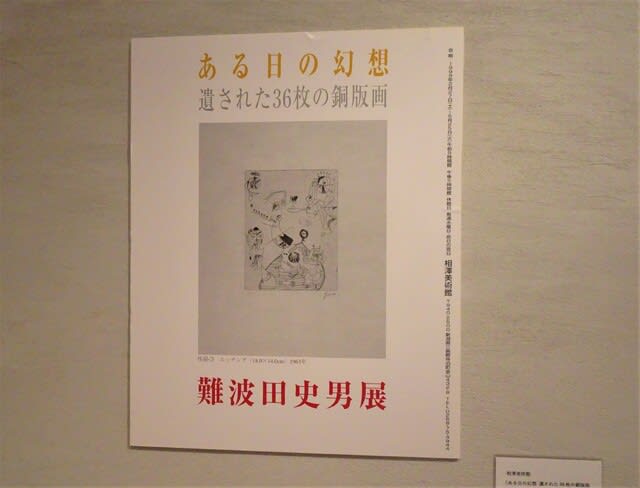

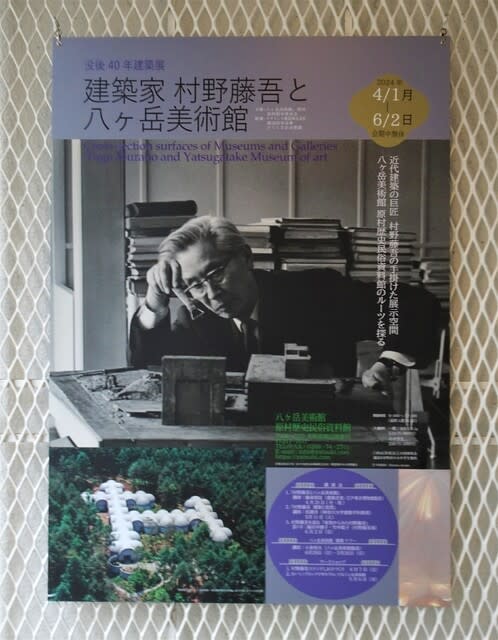

正面玄関と今回の企画展です。

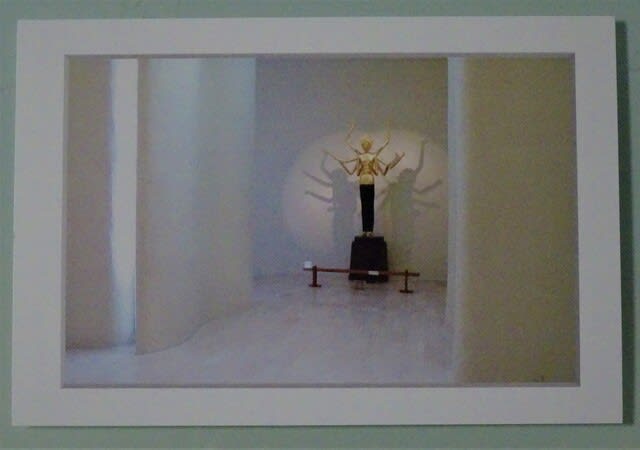

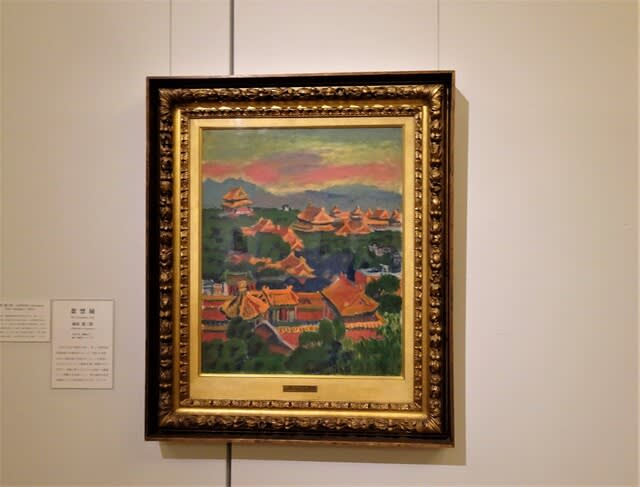

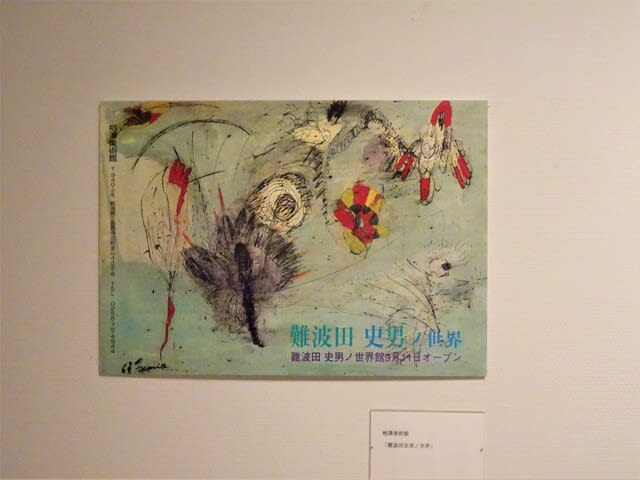

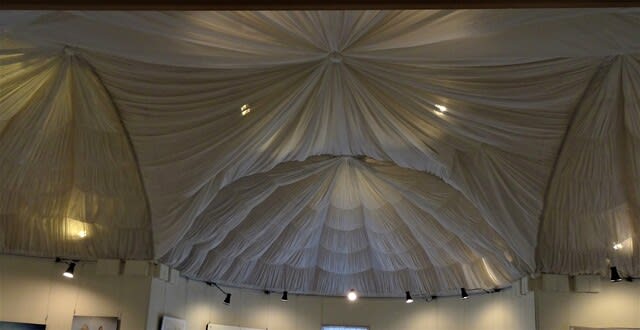

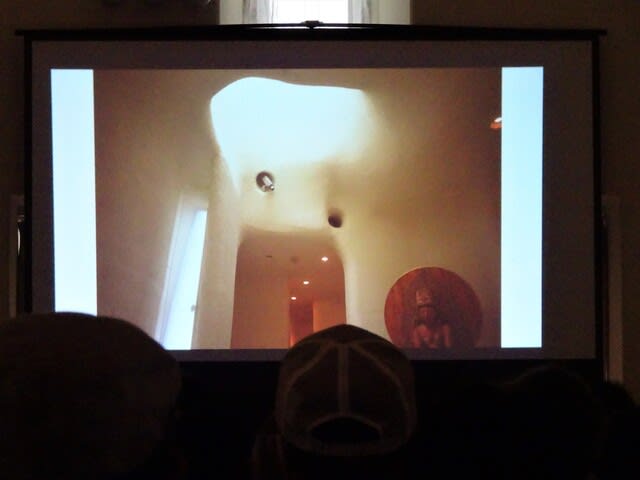

屋内は作品の撮影が禁止ですが建物などは撮影可とのことで主に天井です。この丸い天井にはレースのカーテンが絞り吊られていて、柔らかな光が差し込んでいました。館内展示は主に原村出身の彫刻家「清水多嘉示」の作品が展示されています。館内の作品展示の様子はパンフレットからです。「清水多嘉示」の展覧会は東京の「アーティゾン美術館」でも開かれています。展覧会 | アーティゾン美術館 (artizon.museum)

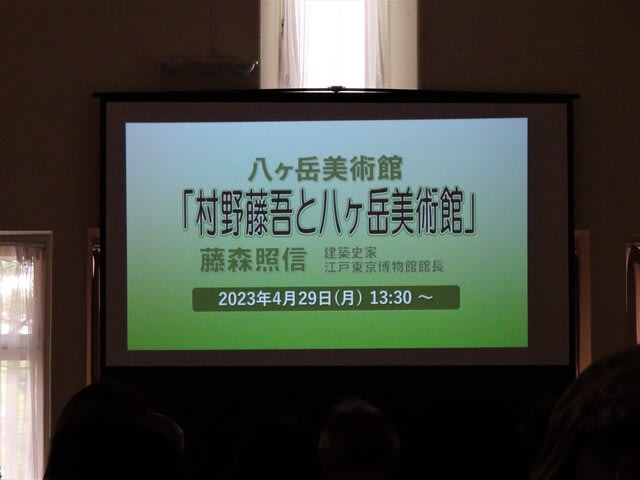

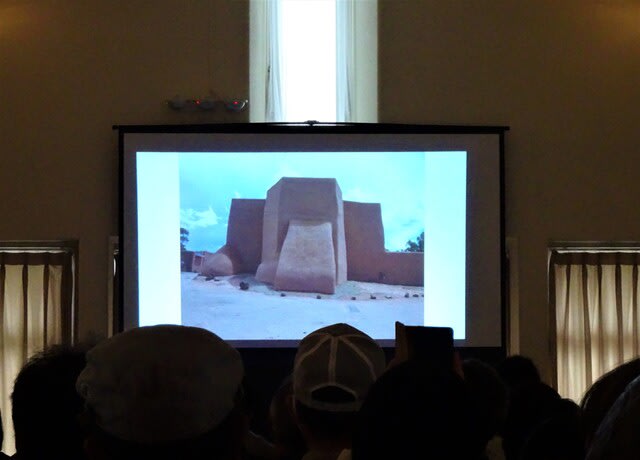

「藤森照信」先生の講演は「村野藤吾と八ヶ岳美術館」と題するもの…講演会の撮影はOKでした。おちゃさんが先日リンクを貼って下さいましたが、YouTubeでの配信もあります。 八ヶ岳美術館講演会「村野藤吾と八ヶ岳美術館」 - YouTube

建築作品を紹介されながらこの八ヶ岳美術館を建てた経緯などについても解説してくださいました。先日訪れた「谷村美術館」の様子も出てきましたし、新たに小諸市の「小山敬三美術館」も建てられたと知りました。八ヶ岳美術館を建てられるときに「朝倉彫塑館」を参考にされたとお聞きし、東京のその建物も思い出していました。

大人気の講演会でこの美術館始まって以来の大勢の方の入場だったようです。立ち見(聞き)の方も多く、駐車場には県外車もたくさんでした。先生とお話して写真にも納まっていただく時間があって嬉しかったです。

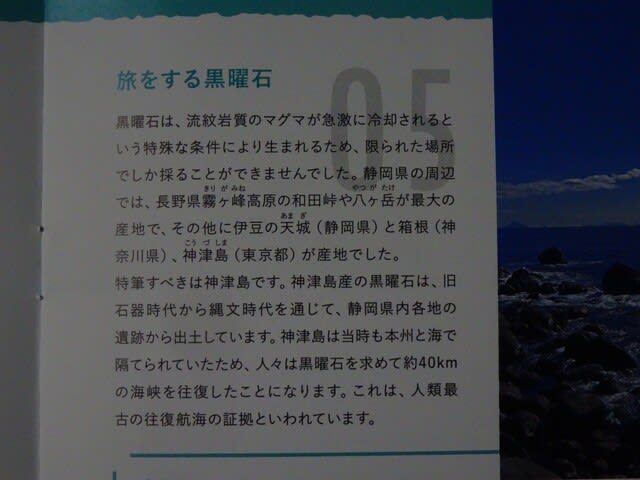

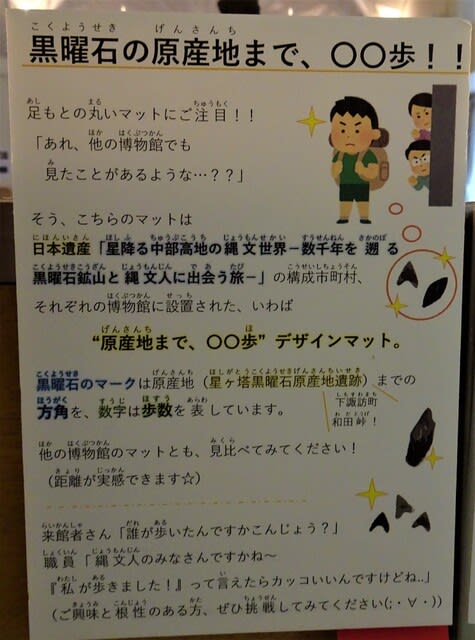

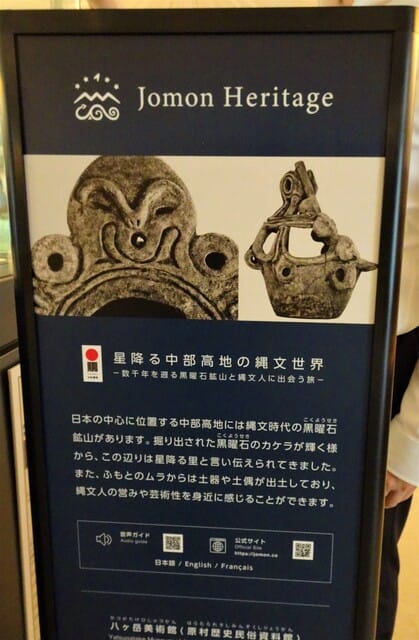

この美術館は「原村歴史民俗資料館」も併設していて、村内の縄文遺跡から出た土器なども展示されています。ここで発見したのはこのマット!「黒曜石の原産地まで○○歩」のこのマットは「星降る中部高地の縄文世界」を構成している市町村の博物館に設置されていて、あちこちで見かけて気になり、その原産地を捜し歩いたものです。どこで聞いてもその原産地がはっきりしなかったのですが、何とここには明記されていました!

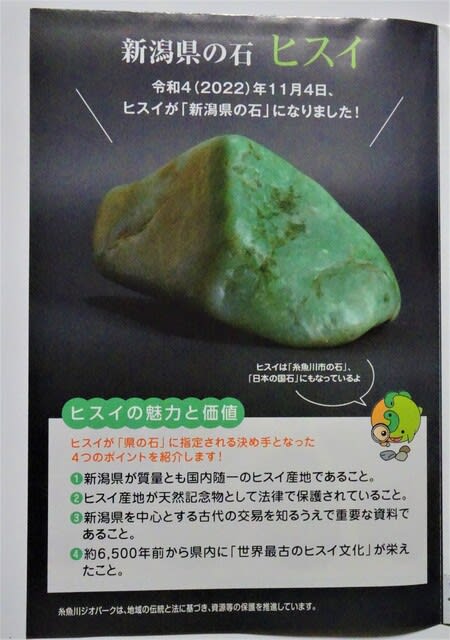

昨年、原産地は「星ヶ塔黒曜石原産地遺跡」だと漸く探し当てたのですが、ここにはしっかり書かれていました!黒曜石についての解説もあり、長野県の石「黒曜石」と新潟の石「ヒスイ」と山梨の石「水晶」を糸魚川で確認してきたばかりなので納得でした。

美術館を後にして、帰り道で見かけた桜と木々の芽吹きの様子です。

とっても良い企画の充実の講演会でした。久しぶりに「八ヶ岳美術館」を訪れ、館内展示や建物も見ていい時間が過ごせた一日でした…