以前から気になっていた多治見市…中央道で何度も通りながらも立ち寄ることが無かったのですが、今回は多治見市に焦点を当てて訪ねました。多治見市は古くから「美濃焼」の産地として知られています。我が家からは長野道、中央道、東海環状自動車道を使って2時間半ほどでした。まず中央道から見える山々の姿です。良い天気の日で雪化粧の山が美しかったです。夫と交代しながらの運転でした…辰野からと駒ケ根からの木曽駒ケ岳です。

恵那峡SAに立ち寄りました。御嶽山の素晴らしい眺めに感動でした。

最初の目的地は「多治見市モザイクアートミュージアム」です。目的の一つは「藤森照信」先生の建物!このユニークな建物はタイルの原料を掘り出した粘土山をイメージしているそうです。新しいのに懐かしさを感じる不思議な藤森先生の建物です。

壁には陶器のかけらが埋め込まれていました。可愛らしいミュージアムの入り口でした。

屋内は光を上手に取り入れた階段室が印象的でした。階段の手すりにもタイルが使われていました。

最上階には光を取り入れたタイルのアート作品が展示されていました。

「タイル」という名称ができて100年になるそうですが、ここには古いタイル製品も保存されていました。かまどや流し台、それにトイレやショーウインドウなど懐かしいものが多くありました。

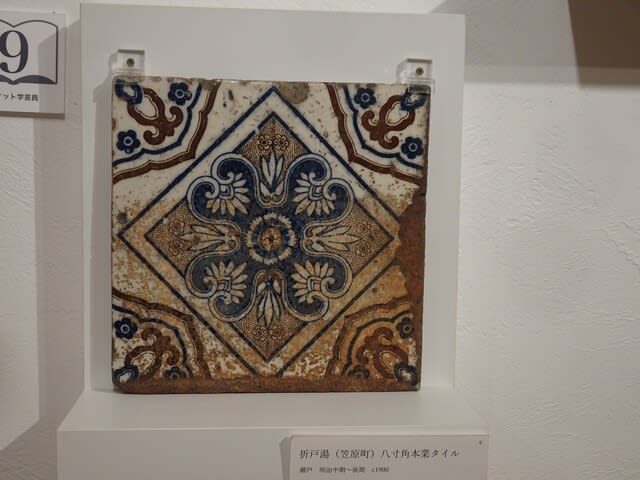

江戸末期、明治期、昭和期のタイルの変遷も展示されていました。それぞれの時代の味わいあるタイルでした。

「タイルのまちをあるいてみた」のテーマで企画展が開かれていました。

この企画展の「スタジオレコード」は陶芸や木工など多くのアーティストが参加する工房です。タイルの新たな可能性を示す意欲的な作品が展示されていました。リサイクルされたタイルを使った作品もありました。

この地の「美濃焼」は1300年の伝統と技を持ち、その技術は「美濃焼タイル」に継承されています。そしてこの地では原料の採取から加工、販売まで全工程の会社があって、モザイクタイル生産量日本一だそうです。タイルと暮らす家の展示もあって、注目はキッチンと洗面所でした。

ここの洗面所ももちろんタイルと使った清潔な空間でした。消毒スプレーホルダーにもタイルが使われていました。

展示されていて驚いたのはこの車です。本物の車にタイルが張られた作品です。レース模様のタイルは購入したものです。

最後にもう一度このユニークな建物の姿を見てください。

藤森照信先生の建築に出会い、タイルの魅力に出会ったひと時でした。多治見の旅は次に続きます…