川沿いを歩けるところまで歩いてみようという企画です。この野川・仙川を歩きつくすシリーズは2018年3月11日の「古代の歴史、武蔵国府・国分寺コース」でスタートしました。おさらいを兼ねて国分寺市観光協会のページを引用します。

741年、聖武天皇の命により全国に国分寺が建立される際、武蔵国の国府(現在の府中市)の近くに良い土地はないかと選ばれたのが現在の国分寺市です。なぜ選ばれたのか?それは、帰国した遣唐使から伝えられた「四神相応(ししんそうおう)の地」の考えに基づきます。「四神相応」の「四神」とは、東西南北の四方を守護するとされる聖獣のことで

青龍(せいりゅう)

白虎(びゃっこ)

朱雀(すざく)

玄武(げんぶ)

のことを指し、それぞれ特徴のある土地に棲むと言われています。その特徴を説明すると

東:青龍…豊かな川の流れがある

西:白虎…大きな道があり交通の便がよい

南:朱雀…広大な平野や海があり開けている

北:玄武…山や丘陵がある

四神相応の地というのは、古代中国に始まった風水における四聖獣(四神)が東西南北の各方向の地形とフィットする地のことです。国分寺は、東に清流があり、西には当時の大動脈といえる東山道武蔵路、南には広大な平野が広がり、北には国分寺崖線がそびえるという理想の地相であったのです。

青瀧(野川)を歩いた後、世田谷区鎌田で合流する仙川を歩きはじめ、途中感染症による中断をはさんで四年越し企画の集大成です。

成城学園前駅

集合は最寄駅改札としました。

小田急線

仙川

新宿方面へ少し戻ると仙川があります。前回ゴールのストレッチをした世田谷区立祖師谷三丁目公園でスタート前のストレッチをしました。前回は2020年6月でした。通常ならばウォーキング塾の最中なのに、感染症の影響で塾が無くなり、緊急事態宣言明けでしたね。

川沿いのお宅のバラ

川沿いの道

川沿いの祠(山王大権現)

仙川

ちょうど良い気温で、気持ちの良いウォーキングとなりました。

キャメラのレリーフ

ゴジラのレリーフ

東宝撮影所

途中東宝撮影所があり、仙川の柵には撮影所に関連したレリーフが飾られています。

カワセミ

カワセミ(トリミング)

カワセミはいるだろうと目を凝らしてみていたらきれいな青い物体が飛んできて木の下にとまりました。撮影するのは難しいですが、肉眼ではきれいに見えています。

大蔵大仏

カワウとカモ

大蔵運動場親水園

国分寺崖線に沿っているので湧水は豊富です。

東名高速

仙川

コヤマドライビングスクール

東名高速の下をくぐり更に下流へ向かいます。このドライビングスクールはかつて日産自動車学校だったんじゃないかな。運転席から縁石が見えないこのクランク、難しいよね。

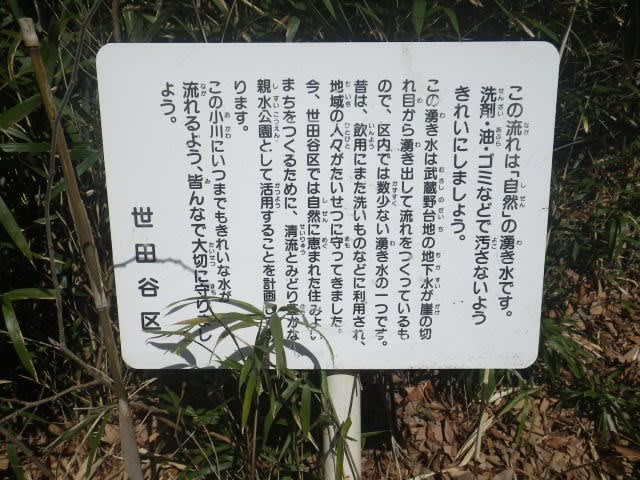

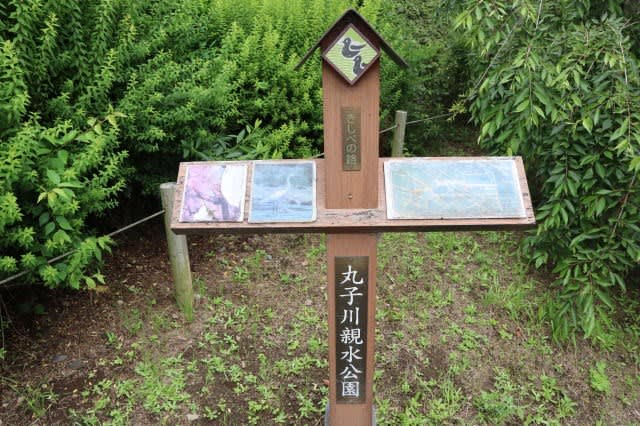

丸子川親水公園

仙川はこの先野川と合流します。そこから多摩川への合流地点までは前回野川シリーズで歩いているので、ここから丸子川親水公園をたどり、ちょっと趣向を変えることにしました。丸子川は仙川から取水しているのかと思っていましたが、水源は湧水のようです。Wikipediaから一部引用します。

源流から世田谷区岡本まで

丸子川は世田谷区岡本の仙川との接点が上流端であり、集合住宅「大蔵住宅」と東名高速道路下の湧水に源を発する。

大蔵住宅の敷地にある大蔵三丁目公園の湧水池[2]から南に流れ、大蔵運動公園と仙川の間に整備された親水公園を通る。親水公園から先は、仙川の左岸の歩道下の暗渠を進む。暗渠はこのまま仙川に沿って東名高速道路をくぐる。

もう一つの水源である東名高速道路下の湧水は、岡本三丁目25番地にある。湧水の量は豊富であり、東名高速道路沿いの側溝を仙川の方向に流れる様子をフェンス越しに見ることができる。この湧水は大蔵住宅から来た流れに合流する。

合流した暗渠はそのまま仙川の左岸を進むが、岡本三丁目33番地の西谷戸橋からは開渠となり、次の水神橋付近で南東に向きを変えて仙川から離れる。ここから岡本公園までは整備された丸子川親水公園として南東へ流れ、岡本静嘉堂緑地の東側で谷戸川を合わせる。仙川を離れてからは基本的に、終端の田園調布まで国分寺崖線に沿って多摩川と平行に流れる。

岡本公園

岡本公園民家園

籾摺機

足踏脱穀機

縄綯機

唐箕

岡本公園でトイレ休憩としました。世田谷区にはよい民家園があります。

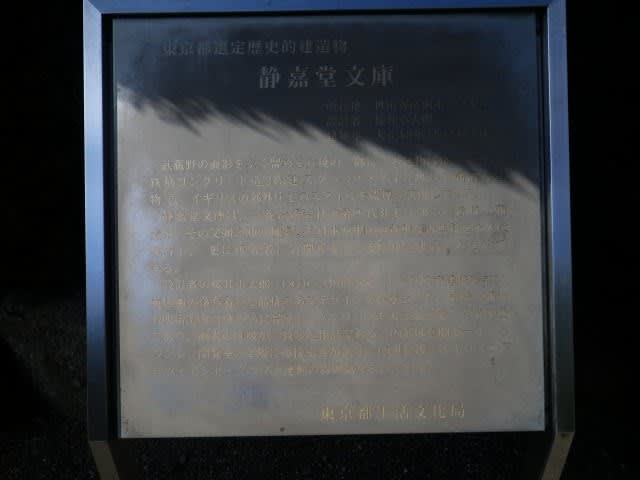

岡本静嘉堂緑地

静嘉堂への坂

静嘉堂はこのコースの見所の一つと考えていたのですが、閉まっていて見学できませんでした。

聖ドミニコ学園

瀬田のブドウ畑

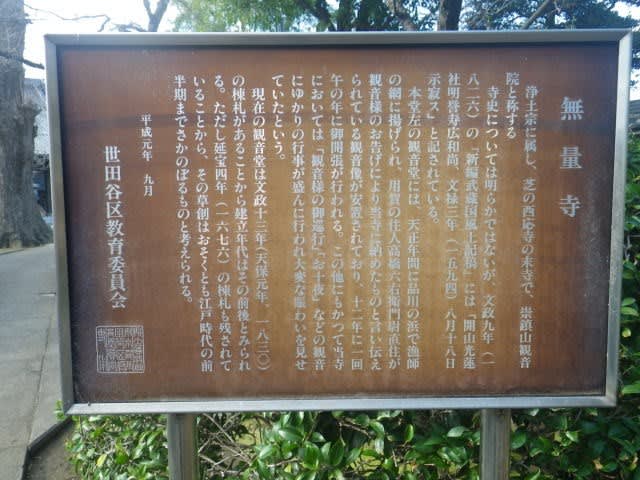

無量寺

真福寺

石屋の看板

道路にはめ込まれた蹄鉄

ヤマボウシ

ウレシバモシリ

双子の給水塔

静嘉堂で丸子川と別れた後は水道みちをたどり双子の給水塔まで。

給水塔の説明

携帯のアンテナ?

駒沢給水所

水道管をイメージしたのかな?

双子の給水塔

マンションのオブジェ

給水所の裏に回りストレッチをしようと思ったのですが、道を間違えてどんつきに来てしまい人通りもないのでそこでストレッチをして解散しました。その後三軒茶屋へ向かいながら、給水塔の撮影ポイントを探しましたがなかなか良い場所はありません。

小泉公園のブドウ

蛇崩川緑道を三軒茶屋まで歩きました。ランチを食べて歩いて帰ろうと思ったのですが、ビールを飲んだら面倒になり、田園都市線で帰ってきました。

次週からウォーキング塾の実習で地区ウォークが始まるので、通常のウォーキングはしばらくお休みになります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

741年、聖武天皇の命により全国に国分寺が建立される際、武蔵国の国府(現在の府中市)の近くに良い土地はないかと選ばれたのが現在の国分寺市です。なぜ選ばれたのか?それは、帰国した遣唐使から伝えられた「四神相応(ししんそうおう)の地」の考えに基づきます。「四神相応」の「四神」とは、東西南北の四方を守護するとされる聖獣のことで

青龍(せいりゅう)

白虎(びゃっこ)

朱雀(すざく)

玄武(げんぶ)

のことを指し、それぞれ特徴のある土地に棲むと言われています。その特徴を説明すると

東:青龍…豊かな川の流れがある

西:白虎…大きな道があり交通の便がよい

南:朱雀…広大な平野や海があり開けている

北:玄武…山や丘陵がある

四神相応の地というのは、古代中国に始まった風水における四聖獣(四神)が東西南北の各方向の地形とフィットする地のことです。国分寺は、東に清流があり、西には当時の大動脈といえる東山道武蔵路、南には広大な平野が広がり、北には国分寺崖線がそびえるという理想の地相であったのです。

青瀧(野川)を歩いた後、世田谷区鎌田で合流する仙川を歩きはじめ、途中感染症による中断をはさんで四年越し企画の集大成です。

成城学園前駅

集合は最寄駅改札としました。

小田急線

仙川

新宿方面へ少し戻ると仙川があります。前回ゴールのストレッチをした世田谷区立祖師谷三丁目公園でスタート前のストレッチをしました。前回は2020年6月でした。通常ならばウォーキング塾の最中なのに、感染症の影響で塾が無くなり、緊急事態宣言明けでしたね。

川沿いのお宅のバラ

川沿いの道

川沿いの祠(山王大権現)

仙川

ちょうど良い気温で、気持ちの良いウォーキングとなりました。

キャメラのレリーフ

ゴジラのレリーフ

東宝撮影所

途中東宝撮影所があり、仙川の柵には撮影所に関連したレリーフが飾られています。

カワセミ

カワセミ(トリミング)

カワセミはいるだろうと目を凝らしてみていたらきれいな青い物体が飛んできて木の下にとまりました。撮影するのは難しいですが、肉眼ではきれいに見えています。

大蔵大仏

カワウとカモ

大蔵運動場親水園

国分寺崖線に沿っているので湧水は豊富です。

東名高速

仙川

コヤマドライビングスクール

東名高速の下をくぐり更に下流へ向かいます。このドライビングスクールはかつて日産自動車学校だったんじゃないかな。運転席から縁石が見えないこのクランク、難しいよね。

丸子川親水公園

仙川はこの先野川と合流します。そこから多摩川への合流地点までは前回野川シリーズで歩いているので、ここから丸子川親水公園をたどり、ちょっと趣向を変えることにしました。丸子川は仙川から取水しているのかと思っていましたが、水源は湧水のようです。Wikipediaから一部引用します。

源流から世田谷区岡本まで

丸子川は世田谷区岡本の仙川との接点が上流端であり、集合住宅「大蔵住宅」と東名高速道路下の湧水に源を発する。

大蔵住宅の敷地にある大蔵三丁目公園の湧水池[2]から南に流れ、大蔵運動公園と仙川の間に整備された親水公園を通る。親水公園から先は、仙川の左岸の歩道下の暗渠を進む。暗渠はこのまま仙川に沿って東名高速道路をくぐる。

もう一つの水源である東名高速道路下の湧水は、岡本三丁目25番地にある。湧水の量は豊富であり、東名高速道路沿いの側溝を仙川の方向に流れる様子をフェンス越しに見ることができる。この湧水は大蔵住宅から来た流れに合流する。

合流した暗渠はそのまま仙川の左岸を進むが、岡本三丁目33番地の西谷戸橋からは開渠となり、次の水神橋付近で南東に向きを変えて仙川から離れる。ここから岡本公園までは整備された丸子川親水公園として南東へ流れ、岡本静嘉堂緑地の東側で谷戸川を合わせる。仙川を離れてからは基本的に、終端の田園調布まで国分寺崖線に沿って多摩川と平行に流れる。

岡本公園

岡本公園民家園

籾摺機

足踏脱穀機

縄綯機

唐箕

岡本公園でトイレ休憩としました。世田谷区にはよい民家園があります。

岡本静嘉堂緑地

静嘉堂への坂

静嘉堂はこのコースの見所の一つと考えていたのですが、閉まっていて見学できませんでした。

聖ドミニコ学園

瀬田のブドウ畑

無量寺

真福寺

石屋の看板

道路にはめ込まれた蹄鉄

ヤマボウシ

ウレシバモシリ

双子の給水塔

静嘉堂で丸子川と別れた後は水道みちをたどり双子の給水塔まで。

給水塔の説明

携帯のアンテナ?

駒沢給水所

水道管をイメージしたのかな?

双子の給水塔

マンションのオブジェ

給水所の裏に回りストレッチをしようと思ったのですが、道を間違えてどんつきに来てしまい人通りもないのでそこでストレッチをして解散しました。その後三軒茶屋へ向かいながら、給水塔の撮影ポイントを探しましたがなかなか良い場所はありません。

小泉公園のブドウ

蛇崩川緑道を三軒茶屋まで歩きました。ランチを食べて歩いて帰ろうと思ったのですが、ビールを飲んだら面倒になり、田園都市線で帰ってきました。

次週からウォーキング塾の実習で地区ウォークが始まるので、通常のウォーキングはしばらくお休みになります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール