今年六月、三年ぶりとなるウォーキング塾を実施して二人の新人を迎え、その後このブログを見た方や会員からの紹介で四人、三年ぶりに合計六名の新人を迎えました。新入会員が楽しそうに歩いていたり、「楽しかったです」と声をかけられるとあらためて気づくことがありました。新入会員を迎え楽しく歩く様子を見て、既存の会員もマンネリを打破しまた新たな気持ちでウォーキングを楽しめるのだと実感しています。

二日間続いた雨が上がり、秋らしい涼しい日に「どこか歩きにゆきたいなぁ」と新コースを企画すべく下見に出かけました。「お茶の水」の由来は何だったっけなぁと調べ始め、今回の下見となりました。

おかちまちパンダ広場

集合はこちらの広場にしようかと見に行きました。思ったより人が多く、ストレッチの場所には向かないかもしれません。

学問のみち

台東区立黒門小学校

御徒町駅から湯島天神へ向かう道は「学問のみち」と名付けられています。この場所は伝七親分が住んでいた黒門町で、小学校三階のアーチ窓は復興小学校であることの象徴です。黒門小学校についてWikipediaから抜粋引用します。

台東区立黒門小学校(たいとうくりつ くろもんしょうがっこう)は、東京都台東区上野一丁目(黒門町)にある公立小学校。

江戸時代、現在の上野公園一帯(約35万坪)には、徳川将軍家の祈祷・菩提寺として歴代将軍から厚い庇護を受けていた東叡山寛永寺が有った。歴代の住職は天皇の皇子が務めており、比叡山延暦寺の座主と日光山輪王寺門跡を兼ねていて、日本の宗教界の頂点に君臨し、寛永寺に居住していた。寛永寺の入り口の総門は黒門と呼ばれていたので、門に近い町の名前には元黒門、西黒門、東黒門等、黒門に因んだものが多く、学校が設立される時に地域に根付いた黒門という名称を校名として採用した。ちなみに黒門小学校のすぐ側に住んでいた落語界の大名人である桂文楽は黒門町の師匠と呼ばれていた。

概要

明治43年5月7日創立。江戸時代から日本を代表する繁華街である上野の街をそっくり学区域に持つ小学校である。校舎は都内でも少なくなった関東大震災後の復興小学校(1930年竣工)を、現役の校舎として使用していて重厚な雰囲気を醸し出している。また建築当初からある地下の防空壕と二宮金次郎像もそのまま残っている。

現存する震災復興校舎の中でも名建築として高く評価されている校舎を文化財・歴史的建造物として保存し、また現役の校舎として永く使い続ける為に東京芸大などの専門家が監修して耐震化を含めた改修工事を2014年(平成26年)から2019年(平成31年)3月までに実施。創建当時の優美な佇まいを取り戻した。

中略

校歌

作曲 山田耕筰 作詞 笹川臨風

1、御代の光と師の恵み

うけて茂りし若緑

上野の森の空高く

我が学舎の誉れを揚げん

善き子はやがて善き人と

なるを忘るな怠るな

2、清く素直に明らけく

家の風をも吹き起こし

不忍に咲く蓮の花

世の鑑とも賞で仰がれん

善き子はやがて善き人と

なるを忘るな怠るな

著名な出身者

岡野俊一郎 - 国際オリンピック委員会委員、日本サッカー協会名誉会長

小椋佳 - 歌手、音楽家

石井ふく子 - 演出家

山田耕筰 - 作曲家

山本善之助 - 写真家

上田令子 - 政治家

湯島天神男坂

心城院(湯島聖天)

復興地蔵尊

湯島天満宮 女坂

講談高座発祥の地の碑

石碑

努力碑(王貞治)

銘文

王貞治君は、昭和五十二年九月三日午後七時十分五秒、後楽園球場において通算本塁打七五六号を達成、前人未踏の世界記録を樹立しました。これをたたえて政府は、わが国初の「国民栄誉章」を贈り、また球界最高の「正力松太郎賞」初の受賞者となりました。これは、昭和三十三年読売巨人軍に入団以来試練の嵐に耐え、心技を研鑽した努力の結晶であります。王君は、これを記念し崇敬する湯島神社に、白梅一樹を献木いたしました。ここに有志相集い、王君の生涯の座右銘である「努力」の碑を建立、もって青少年の亀鑑とするものであります。

昭和五十三年一月一日

有志代表

読売新聞社社主読売巨人軍オーナー 正力 亨

読売新聞社社長 務臺 三雄

日本テレビ社長 小林與三次

セントラルリーグ会長 鈴木 竜二

湯島神社宮司 押見 守康

刻 山田 光造

牛

唐獅子

拝殿

天神様は見どころ満載ですが、ウォーキングメインなのでそこそこに。

花姫稲荷

神田明神男坂

開花楼跡地

湯島天神も神田明神も台地の縁の景色の良い場所にあるようで、男坂は少々きつめです。

拝殿

獅子山

だいこく様尊像

神田明神 隨神門

行列しているので参拝は遠くから。

孔子廟の屋根

湯島聖堂

太極拳をやっている人たちがいました。

聖橋

中央線快速

中央線各駅

丸の内線

三種類の電車を一枚で撮ることはできませんでした。通勤時間帯が狙いめかな。

お茶の水の楽器街

東京医科歯科大学・順天堂大学

駿河台

町名由来板:駿河台(西)

高台である「駿河台」は元来、本郷・湯島台と地続きで、その南端に位置し、「神田山」と呼ばれていました。江戸に幕府を開いた徳川家康は、新たな町づくりのため、この神田山を切り崩し、江戸城の南に広がる日比谷入江(現在の日比谷公園、新橋周辺)を埋め立てました。しかし、埋め立てによって、それまで海に流れ込んでいた平川(神田川のもとになった川)の流れがとどこおり、下流で洪水が頻発するようになりました。そこで現在の飯田橋付近から隅田川まで、分流としての水路を確保し、あわせて江戸城の外堀の役目も果たす「神田川」が開削されたのです。こうしてこの界隈は、本郷・湯島台から切り離され、現在の駿河台が形成されました。

さて、家康が駿府で没した後、家康付を解かれ、駿河から帰ってきた旗本(駿河衆)たちが、江戸城に近く富士山が望めるこの地に多く屋敷を構えました。駿河衆が住んでいたことや駿河国の富士山が見えたことなどから、この地は駿河台と呼ばれるようになり、多くの武家屋敷が立ち並ぶ地域となりました。

江戸時代初期には、奈良奉行を勤めた旗本中坊長兵衛、また、幕末には勘定奉行や軍艦奉行を勤めた小栗上野介忠順などが居住していました。明治になると、武家屋敷の跡地が華族や官僚などの屋敷に変わり、加藤高明男爵邸、坊城俊長伯爵邸、小松官邸などいくつかの邸宅は昭和の初期まで残っていました。

明治五年(1872年)に新たに定められたこの地域の町名は、駿河台西紅梅町、駿河台北甲賀町、駿河台南甲賀町、駿河台袋町、駿河台鈴木町(いずれも神田区)でした。関東大震災後の区画整理が終わった昭和八年(1933年)に現在の駿河台一丁目、駿河台二丁目に町名が変更され、昭和二十二年(1947年)に千代田区となってからもこの地名で親しまれています。

お茶の水

聖堂の西比井名水にてお茶の水にもめしあげられたり

神田川掘割の時ふちになりて水際に形残る 享保十四年 江戸川拡張の後川幅を広げられし時 川の中になりて 今その形もなし

(再校 江戸砂子 より)

慶長の昔、この邊り神田山の麓に高林寺という禅寺があった ある時寺の庭より良い水がわき出るので将軍秀忠公に差し上げたところお茶に用いられて大変良い水だとお褒めの言葉を戴いた。それから毎日この水を差し上げる様になり この寺をお茶の水高林寺と呼ばれ、この邊りをお茶の水と云うようになった。

其の後、茗渓又小赤壁と稱して文人墨客が風流を楽しむ景勝の地となった。時代の変遷と共に失われ行くその風景を惜しみ心ある人達がこの碑を建てた。

お茶の水保勝会 坂内熊治

高林寺 田中良彰

昭和三十二年九月九日

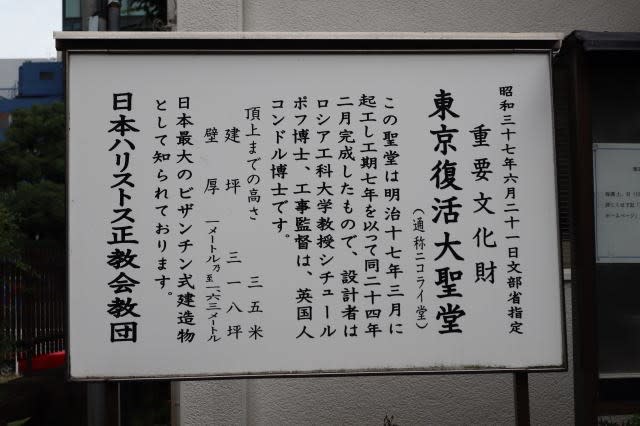

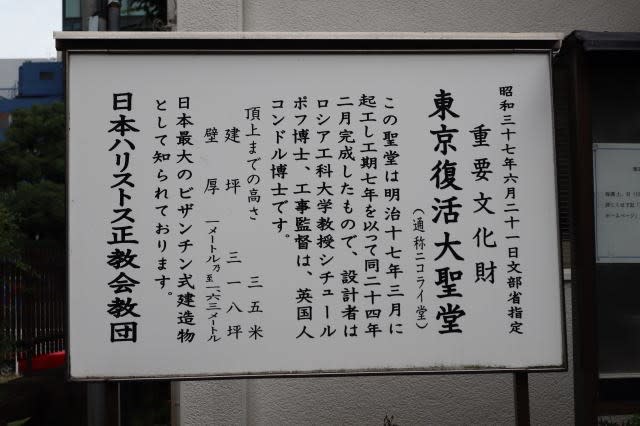

ニコライ堂

笹巻けぬきすし

自衛隊大規模接種会場

将門塚

箱根駅伝 絆の像

ニコライ堂を見て、本郷通りを南下して大手町まで。和田倉門でストレッチして解散と考えていましたが、東京海上日動ビル本館が工事で囲われているため郵船ビルの片隅をお借りしましょうか。まだ地図をひいていないのですが、5kmから6kmくらいのコースになりそうです。もしかしたら今回の逆もあるかもしれません。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

二日間続いた雨が上がり、秋らしい涼しい日に「どこか歩きにゆきたいなぁ」と新コースを企画すべく下見に出かけました。「お茶の水」の由来は何だったっけなぁと調べ始め、今回の下見となりました。

おかちまちパンダ広場

集合はこちらの広場にしようかと見に行きました。思ったより人が多く、ストレッチの場所には向かないかもしれません。

学問のみち

台東区立黒門小学校

御徒町駅から湯島天神へ向かう道は「学問のみち」と名付けられています。この場所は伝七親分が住んでいた黒門町で、小学校三階のアーチ窓は復興小学校であることの象徴です。黒門小学校についてWikipediaから抜粋引用します。

台東区立黒門小学校(たいとうくりつ くろもんしょうがっこう)は、東京都台東区上野一丁目(黒門町)にある公立小学校。

江戸時代、現在の上野公園一帯(約35万坪)には、徳川将軍家の祈祷・菩提寺として歴代将軍から厚い庇護を受けていた東叡山寛永寺が有った。歴代の住職は天皇の皇子が務めており、比叡山延暦寺の座主と日光山輪王寺門跡を兼ねていて、日本の宗教界の頂点に君臨し、寛永寺に居住していた。寛永寺の入り口の総門は黒門と呼ばれていたので、門に近い町の名前には元黒門、西黒門、東黒門等、黒門に因んだものが多く、学校が設立される時に地域に根付いた黒門という名称を校名として採用した。ちなみに黒門小学校のすぐ側に住んでいた落語界の大名人である桂文楽は黒門町の師匠と呼ばれていた。

概要

明治43年5月7日創立。江戸時代から日本を代表する繁華街である上野の街をそっくり学区域に持つ小学校である。校舎は都内でも少なくなった関東大震災後の復興小学校(1930年竣工)を、現役の校舎として使用していて重厚な雰囲気を醸し出している。また建築当初からある地下の防空壕と二宮金次郎像もそのまま残っている。

現存する震災復興校舎の中でも名建築として高く評価されている校舎を文化財・歴史的建造物として保存し、また現役の校舎として永く使い続ける為に東京芸大などの専門家が監修して耐震化を含めた改修工事を2014年(平成26年)から2019年(平成31年)3月までに実施。創建当時の優美な佇まいを取り戻した。

中略

校歌

作曲 山田耕筰 作詞 笹川臨風

1、御代の光と師の恵み

うけて茂りし若緑

上野の森の空高く

我が学舎の誉れを揚げん

善き子はやがて善き人と

なるを忘るな怠るな

2、清く素直に明らけく

家の風をも吹き起こし

不忍に咲く蓮の花

世の鑑とも賞で仰がれん

善き子はやがて善き人と

なるを忘るな怠るな

著名な出身者

岡野俊一郎 - 国際オリンピック委員会委員、日本サッカー協会名誉会長

小椋佳 - 歌手、音楽家

石井ふく子 - 演出家

山田耕筰 - 作曲家

山本善之助 - 写真家

上田令子 - 政治家

湯島天神男坂

心城院(湯島聖天)

復興地蔵尊

湯島天満宮 女坂

講談高座発祥の地の碑

石碑

努力碑(王貞治)

銘文

王貞治君は、昭和五十二年九月三日午後七時十分五秒、後楽園球場において通算本塁打七五六号を達成、前人未踏の世界記録を樹立しました。これをたたえて政府は、わが国初の「国民栄誉章」を贈り、また球界最高の「正力松太郎賞」初の受賞者となりました。これは、昭和三十三年読売巨人軍に入団以来試練の嵐に耐え、心技を研鑽した努力の結晶であります。王君は、これを記念し崇敬する湯島神社に、白梅一樹を献木いたしました。ここに有志相集い、王君の生涯の座右銘である「努力」の碑を建立、もって青少年の亀鑑とするものであります。

昭和五十三年一月一日

有志代表

読売新聞社社主読売巨人軍オーナー 正力 亨

読売新聞社社長 務臺 三雄

日本テレビ社長 小林與三次

セントラルリーグ会長 鈴木 竜二

湯島神社宮司 押見 守康

刻 山田 光造

牛

唐獅子

拝殿

天神様は見どころ満載ですが、ウォーキングメインなのでそこそこに。

花姫稲荷

神田明神男坂

開花楼跡地

湯島天神も神田明神も台地の縁の景色の良い場所にあるようで、男坂は少々きつめです。

拝殿

獅子山

だいこく様尊像

神田明神 隨神門

行列しているので参拝は遠くから。

孔子廟の屋根

湯島聖堂

太極拳をやっている人たちがいました。

聖橋

中央線快速

中央線各駅

丸の内線

三種類の電車を一枚で撮ることはできませんでした。通勤時間帯が狙いめかな。

お茶の水の楽器街

東京医科歯科大学・順天堂大学

駿河台

町名由来板:駿河台(西)

高台である「駿河台」は元来、本郷・湯島台と地続きで、その南端に位置し、「神田山」と呼ばれていました。江戸に幕府を開いた徳川家康は、新たな町づくりのため、この神田山を切り崩し、江戸城の南に広がる日比谷入江(現在の日比谷公園、新橋周辺)を埋め立てました。しかし、埋め立てによって、それまで海に流れ込んでいた平川(神田川のもとになった川)の流れがとどこおり、下流で洪水が頻発するようになりました。そこで現在の飯田橋付近から隅田川まで、分流としての水路を確保し、あわせて江戸城の外堀の役目も果たす「神田川」が開削されたのです。こうしてこの界隈は、本郷・湯島台から切り離され、現在の駿河台が形成されました。

さて、家康が駿府で没した後、家康付を解かれ、駿河から帰ってきた旗本(駿河衆)たちが、江戸城に近く富士山が望めるこの地に多く屋敷を構えました。駿河衆が住んでいたことや駿河国の富士山が見えたことなどから、この地は駿河台と呼ばれるようになり、多くの武家屋敷が立ち並ぶ地域となりました。

江戸時代初期には、奈良奉行を勤めた旗本中坊長兵衛、また、幕末には勘定奉行や軍艦奉行を勤めた小栗上野介忠順などが居住していました。明治になると、武家屋敷の跡地が華族や官僚などの屋敷に変わり、加藤高明男爵邸、坊城俊長伯爵邸、小松官邸などいくつかの邸宅は昭和の初期まで残っていました。

明治五年(1872年)に新たに定められたこの地域の町名は、駿河台西紅梅町、駿河台北甲賀町、駿河台南甲賀町、駿河台袋町、駿河台鈴木町(いずれも神田区)でした。関東大震災後の区画整理が終わった昭和八年(1933年)に現在の駿河台一丁目、駿河台二丁目に町名が変更され、昭和二十二年(1947年)に千代田区となってからもこの地名で親しまれています。

お茶の水

聖堂の西比井名水にてお茶の水にもめしあげられたり

神田川掘割の時ふちになりて水際に形残る 享保十四年 江戸川拡張の後川幅を広げられし時 川の中になりて 今その形もなし

(再校 江戸砂子 より)

慶長の昔、この邊り神田山の麓に高林寺という禅寺があった ある時寺の庭より良い水がわき出るので将軍秀忠公に差し上げたところお茶に用いられて大変良い水だとお褒めの言葉を戴いた。それから毎日この水を差し上げる様になり この寺をお茶の水高林寺と呼ばれ、この邊りをお茶の水と云うようになった。

其の後、茗渓又小赤壁と稱して文人墨客が風流を楽しむ景勝の地となった。時代の変遷と共に失われ行くその風景を惜しみ心ある人達がこの碑を建てた。

お茶の水保勝会 坂内熊治

高林寺 田中良彰

昭和三十二年九月九日

ニコライ堂

笹巻けぬきすし

自衛隊大規模接種会場

将門塚

箱根駅伝 絆の像

ニコライ堂を見て、本郷通りを南下して大手町まで。和田倉門でストレッチして解散と考えていましたが、東京海上日動ビル本館が工事で囲われているため郵船ビルの片隅をお借りしましょうか。まだ地図をひいていないのですが、5kmから6kmくらいのコースになりそうです。もしかしたら今回の逆もあるかもしれません。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール