異例のコースをたどった台風12号の影響が残る中、三週間ぶりにウォーキングを実施することができ、暑い中19名の参加がありました。皆さん夏バテの影も見せずお元気な様子です。

水たまりが残る

集合は井の頭線駒場東大前駅改札で普段私は歩いてゆきます。この日は中目黒に出て渋谷経由で集合場所に向かいましたが、渋谷駅ではかなりの勢いのにわか雨が降っており、台風の影響を感じさせます。駒場東大前駅に着くころにはもう晴れていました。

駒場野公園

駒場野公園に移動してストレッチをしてスタートです。地面が濡れているので荷物の置き場に困り、空いていたBBQ広場をお借りしました。地面にはぼこぼこ穴が開いており、近くにセミの抜け殻がたくさんぶら下がっています。

〆切地蔵

淡島通りは江戸時代からある街道なのでしょう。上目黒村と池尻村の境にあるこのお地蔵さまは大切にされていることがよくわかります。こちらは上目黒村ですが、世田谷側にも対抗するようにお地蔵さまが建てられているとのことなので、機会があったら確認してみます。

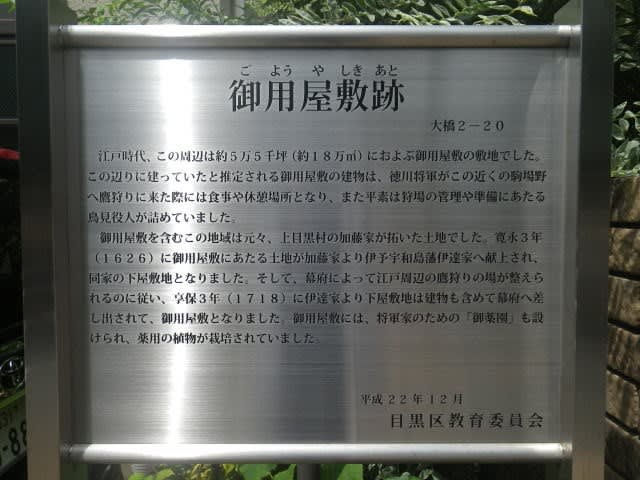

御用屋敷跡

目黒筋御用屋敷跡

江戸時代、この周辺は約5万5千坪(約18万㎡)におよぶ御用屋敷の敷地です。この辺りに建っていたと推定される建物は、徳川将軍がこの近くの駒場野へ鷹狩に来た際には食事や休息場所となり、また平素は狩場の管理や準備にあたる鳥見役が詰めていました。

御用屋敷を含むこの地域は元々、上目黒村の加藤家が拓いた土地でした。寛永3年(1626)に御用屋敷になる土地が加藤家より伊予宇和島藩伊達家へ献上され、同家の下屋敷となりました。そして、幕府によって江戸周辺の鷹狩場が整えられるに従い、享保3年(1718)に伊達家より下屋敷は建物を含めて幕府に差し出されて、御用屋敷になりました。御用屋敷には、将軍家のための「御薬園」も設けられ、薬用の植物が栽培されていました。

平成22年12月

目黒区教育委員会

綱差という役人は代々「川井権兵衛」を名乗り、そのご子孫の方が駒場に住んでおられ、以前ブラタモリに出演されていました。

幕末にあった一揆についてWikipediaから引用します。

駒場野一揆

駒場野一揆とは、1867年に起こった百姓一揆である。

近代的な軍隊の整備の必要性に迫られた江戸幕府は、1867年に、上記の整備計画を立てた。この拡張計画の詳細は史料上不明確なところがあるが、概ね現在の上原、北沢、代沢、富ヶ谷等が対象となっていたことは明確に窺える。これらの駒場の北方は、当時は農地よりも林地が目立っていた。

ところが、拡張範囲について風説が広がり、農地を奪われることを恐れた周辺村の農民が、同年8月に一揆を起こし、番小屋を破壊するなどの行動に出た。

幕府がこの一揆に対して地点変更を検討したことを示す史料もあるが、10月に大政奉還があり、練兵場計画は実現せず、一揆の始末もはっきりしないまま終わった。この事件は、幕府の衰退ぶりを示す事件として、目黒区、渋谷区、世田谷区の歴史にしるされている。

駒場東邦中学・高校

陸軍射撃場跡地

警視庁第三機動隊

もともと陸軍村だったこの辺りは警視庁関係の施設が占めています。駒場東邦高校がこの地に設立された経緯はわかりませんが、現在では少数派となった男子校です。射撃場跡地に駐車場を運営しているのは民間業者か、はたまた東邦病院か。

馬神碑

アパート

南西に開けた崖の上に立つのが馬神碑。今でも蹄鉄をお供えする人がいらっしゃるのでしょう。その下にはこの台地の通称「騎兵山」を冠したアパートがあります。

サルスベリ

メドーセージ

キキョウ

ハツユキカズラ

フヨウ

目黒川緑道

目黒川緑道のお花はきれいに手入れが行き届いています。暑い中ボランティアの皆さんのおかげですね。

記念碑

道標

参道

解説板

氷川神社

浅間神社

氷川神社

祭神は素盞鳴命を主神とし、天照大御神、菅原道真を合祀しています。旧上目黒村の鎮守で、天正年間(1573~1592)に上目黒村の旧家加藤氏がこの地に迎えたといわれています。

正面の石段は文化13年(1816)に造られましたが、明治38年(1905)に前を通る大山街道(現、玉川通り)を拡張する際に、現在の急勾配な石段に改修されました。境内には、花崗岩造りの4基の鳥居や小松石造りの2対の狛犬があります。

また、石段の下には「武州荏原郡菅刈荘目黒郷」と刻まれた供養塔や、天保13年(1842)に建てられた大山道の道標があります。大山道は江戸時代、石尊参り(現、神奈川県伊勢原市の大山への参詣)をする多くの人々が利用しました。

境内には、目切坂上(現、上目黒1-8付近)にあった目黒元富士から石碑などが移され、「目黒冨士」と称する登山道が築かれています。

平成22年3月

目黒区教育委員会

大坂

目黒川にかかっていたのが大橋で、大橋から代官山山脈(勝手に命名)への上り坂は大坂と呼ばれていました。上を走るのが首都高三号渋谷線でその下が国道246号通称玉川通り、と山手通りの立体交差になっています。元の地形は山手通りの高さで、左に見えているビル(日本地図センター)の脇から登るのが本来の大坂です。目黒川と渋谷川が削り残した代官山山脈は交通の難所で、電車を通すための苦労がうかがえます。玉川通りでは盛り土をして巨大な立体交差を作り坂をなだらかにして、東急玉川線を通しました。駒沢通りでは代官山山脈が狭くなっている槍ヶ崎にあったトンネルを崩し、切通しにして都電(開設当初は東急玉川線中目黒支線)を通しました。

レストランボラーチョ

淡島通りに古くからあるお店で、最近はとんとご無沙汰ですが美味しいレストランです。ナスグラタンがおいしかったかな?

松見坂交差点

山手通りと淡島通りの交差点が松見坂です。英文は「Matsumizaka Hill」???坂=Slopeのイメージがあり、Hillには違和感を感じました。和英辞典を引くと坂の項目にHillがありました。用例を見ると「坂の中ほどで=halfway down the hill」とあり、この用例には違和感は感じません。機会があればこの違和感について調べてみたいと思います。

駒場バラ園

井の頭線

渋谷駅を出た井の頭線はすぐにトンネルに入り、神泉駅手前の踏切で一度トンネルから出て、神泉駅はトンネルの中です。そのトンネルから出たところがこの写真の場所。渋谷駅から西に向かう電車は代官山山脈をトンネルで抜けます。

東大駒場一二郎池

駒場図書館

駒場農学校

東京大学博物館

東大教養学部一号館

いちょう並木

野球グランド

木の多い東京大学キャンパス内は他より気温が一、二度低い感じがします。真夏のウォーキングには林試の森公園同様にありがたい訪問場所です。

嘉納治五郎

講道館を作った人くらいのイメージしかなかったのですが、小泉八雲の短編集を読んでいた時に五校の学長だったことを知り、ちょっと調べてみました。東京大学文学部卒業だそうです。Wikipediaから一部引用します。

教育者として

嘉納は教育者としても尽力し、1882年(明治15年)1月から学習院教頭、1893年(明治26年)より通算25年間ほど東京高等師範学校(東京教育大学を経た現在の筑波大学なお、筑波大学キャンパス内にも立像が建っている)の校長ならびに東京高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)校長を務めた。

また、旧制第五高等中学校(現・熊本大学)校長(部下の教授に、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)等がいた)、嘉納自身が柔道の精神として唱えた「精力善用」「自他共栄」を校是とした旧制灘中学校(現・灘中学校・高等学校)の設立にも関わるなど教育者としても尽力する。ほかにも、日本女子大学の創立委員にも加わる。文部省参事官、普通学務局長、宮内省御用掛なども兼務した。

1882年には英語学校「弘文館」を南神保町に創立し、また1896年には清国からの中国人留学生の受け入れにも努め、留学生のために1899年に牛込に弘文学院(校長・松本亀次郎)を開いた。のちに文学革命の旗手となる魯迅もここで学び、治五郎に師事した。魯迅の留学については2007年(平成19年)、中華人民共和国国務院総理・温家宝が来日した際、温の国会演説でもとり挙げられた。また旧制第五高等学校の校長だった頃、旧熊本藩の体術師範だった星野九門(四天流柔術)と交流している。

1887年(明治20年)、井上円了が開設した哲学館(東洋大学の前身)で講師となる。棚橋一郎とともに倫理学科目を担当し、同科の『哲学館講義録』を共著で執筆。1898年(明治31年)、全国の旧制中学の必修科目として柔道が採用される。

二ツ橋バス停

駒場東大裏の渋谷区との区界になっている行幸通りにあるバス停です。目黒区でももっとも標高が高いこの場所に「橋」の名を持つバス停があるのは不思議です。この先目黒区の最北端に「三角橋」という交差点もあります。行幸通りはもともと三田用水沿いの道で、用水に架かる橋があったためそれが地名になり、このようなバス停があるものと思われます。先ほどの玉川通りの大坂を切通しにせずに大橋から盛り土をしてなだらかな坂にしたのも、代官山山脈の尾根を三田用水が通っていたからかもしれません。切通しにした駒沢通りでは掛樋を作り、三田用水を流していました。その光景は私にも記憶があります。

行幸通りについてはあまり資料を見つけることができないのですが、東京大学(現在の東大先端科学技術研究センター)へ天皇陛下の行幸があり、その部分だけ道路が整備されたと聞いたことがあります。その話の通り三角橋から北側の道は急に狭くなります。この部分は現在拡張工事が行われ、やがて環状6.5号線として開通します。

アサガオ

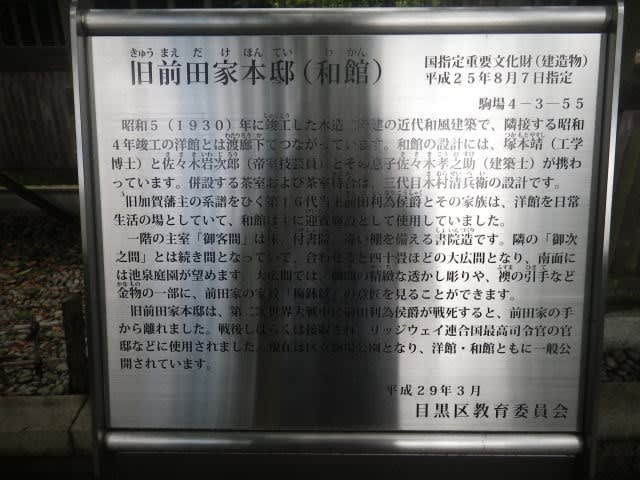

旧前田家本邸(和館)

旧前田家本邸(和館)

国指定重要文化財(建造物)

平成25年8月7日指定

駒場4-3-55

昭和5(1930)年に竣工した木造二階建の近代和風建築で、隣接する昭和4年竣工の洋館とは渡廊下でつながっています。和館の設計には、塚本靖(工学博士)と佐々木岩次郎(帝室技芸員)とその息子佐々木孝之助(建築士)が携わっています。併設する茶室および茶室待合は、三代目木村清兵衛の設計です。

旧加賀藩主の系譜をひく第16代当主前田利為侯爵とその家族は、洋館を日常生活の場としていて、和館は主に迎賓施設として使用していました。

一階の主室「御客間」は床、付書院、違い棚を備える書院造です。隣の「御次之間」とは続き間となっていて、合わせると四十畳ほどの大広間となり、南面には池泉庭園が望めます。大広間では、欄間の精緻な透かし彫りや、襖の引手など金物の一部に、前田家の家紋「梅鉢紋」の意匠を見ることができます。

旧前田家本邸は、第二次世界大戦中に前田利為侯爵が戦死すると、前田家の手から離れました。戦後しばらくは接収され、リッジウェイ連合国最高司令官の官邸などに使用されました。現在は区立駒場公園となり、洋館・和館ともに一般公開されています。

平成29年3月

目黑区教育委員会

この和館近くに中島飛行機の社長の家があり、停めてある車はスバルでした。

駒場公園

ケルネル田圃

駒場野公園正門門扉

ケルネル田圃はずいぶん雑草がはびこっているようです。再び駒場野公園へ戻り、ストレッチをして解散となりました。

この日は女性陣も一緒にマークシティのライオンへ。久しぶりのライオンのビール、美味しかったです。次回の活動日8月4日は「ビヤホールの日」で、ライオンでは生ビール全品半額になります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

水たまりが残る

集合は井の頭線駒場東大前駅改札で普段私は歩いてゆきます。この日は中目黒に出て渋谷経由で集合場所に向かいましたが、渋谷駅ではかなりの勢いのにわか雨が降っており、台風の影響を感じさせます。駒場東大前駅に着くころにはもう晴れていました。

駒場野公園

駒場野公園に移動してストレッチをしてスタートです。地面が濡れているので荷物の置き場に困り、空いていたBBQ広場をお借りしました。地面にはぼこぼこ穴が開いており、近くにセミの抜け殻がたくさんぶら下がっています。

〆切地蔵

淡島通りは江戸時代からある街道なのでしょう。上目黒村と池尻村の境にあるこのお地蔵さまは大切にされていることがよくわかります。こちらは上目黒村ですが、世田谷側にも対抗するようにお地蔵さまが建てられているとのことなので、機会があったら確認してみます。

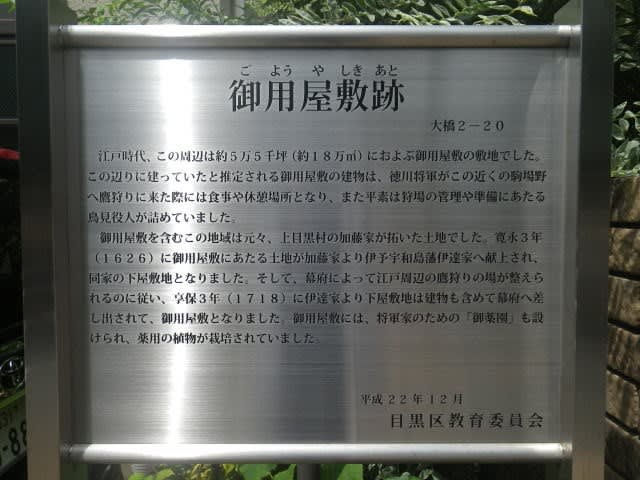

御用屋敷跡

目黒筋御用屋敷跡

江戸時代、この周辺は約5万5千坪(約18万㎡)におよぶ御用屋敷の敷地です。この辺りに建っていたと推定される建物は、徳川将軍がこの近くの駒場野へ鷹狩に来た際には食事や休息場所となり、また平素は狩場の管理や準備にあたる鳥見役が詰めていました。

御用屋敷を含むこの地域は元々、上目黒村の加藤家が拓いた土地でした。寛永3年(1626)に御用屋敷になる土地が加藤家より伊予宇和島藩伊達家へ献上され、同家の下屋敷となりました。そして、幕府によって江戸周辺の鷹狩場が整えられるに従い、享保3年(1718)に伊達家より下屋敷は建物を含めて幕府に差し出されて、御用屋敷になりました。御用屋敷には、将軍家のための「御薬園」も設けられ、薬用の植物が栽培されていました。

平成22年12月

目黒区教育委員会

綱差という役人は代々「川井権兵衛」を名乗り、そのご子孫の方が駒場に住んでおられ、以前ブラタモリに出演されていました。

幕末にあった一揆についてWikipediaから引用します。

駒場野一揆

駒場野一揆とは、1867年に起こった百姓一揆である。

近代的な軍隊の整備の必要性に迫られた江戸幕府は、1867年に、上記の整備計画を立てた。この拡張計画の詳細は史料上不明確なところがあるが、概ね現在の上原、北沢、代沢、富ヶ谷等が対象となっていたことは明確に窺える。これらの駒場の北方は、当時は農地よりも林地が目立っていた。

ところが、拡張範囲について風説が広がり、農地を奪われることを恐れた周辺村の農民が、同年8月に一揆を起こし、番小屋を破壊するなどの行動に出た。

幕府がこの一揆に対して地点変更を検討したことを示す史料もあるが、10月に大政奉還があり、練兵場計画は実現せず、一揆の始末もはっきりしないまま終わった。この事件は、幕府の衰退ぶりを示す事件として、目黒区、渋谷区、世田谷区の歴史にしるされている。

駒場東邦中学・高校

陸軍射撃場跡地

警視庁第三機動隊

もともと陸軍村だったこの辺りは警視庁関係の施設が占めています。駒場東邦高校がこの地に設立された経緯はわかりませんが、現在では少数派となった男子校です。射撃場跡地に駐車場を運営しているのは民間業者か、はたまた東邦病院か。

馬神碑

アパート

南西に開けた崖の上に立つのが馬神碑。今でも蹄鉄をお供えする人がいらっしゃるのでしょう。その下にはこの台地の通称「騎兵山」を冠したアパートがあります。

サルスベリ

メドーセージ

キキョウ

ハツユキカズラ

フヨウ

目黒川緑道

目黒川緑道のお花はきれいに手入れが行き届いています。暑い中ボランティアの皆さんのおかげですね。

記念碑

道標

参道

解説板

氷川神社

浅間神社

氷川神社

祭神は素盞鳴命を主神とし、天照大御神、菅原道真を合祀しています。旧上目黒村の鎮守で、天正年間(1573~1592)に上目黒村の旧家加藤氏がこの地に迎えたといわれています。

正面の石段は文化13年(1816)に造られましたが、明治38年(1905)に前を通る大山街道(現、玉川通り)を拡張する際に、現在の急勾配な石段に改修されました。境内には、花崗岩造りの4基の鳥居や小松石造りの2対の狛犬があります。

また、石段の下には「武州荏原郡菅刈荘目黒郷」と刻まれた供養塔や、天保13年(1842)に建てられた大山道の道標があります。大山道は江戸時代、石尊参り(現、神奈川県伊勢原市の大山への参詣)をする多くの人々が利用しました。

境内には、目切坂上(現、上目黒1-8付近)にあった目黒元富士から石碑などが移され、「目黒冨士」と称する登山道が築かれています。

平成22年3月

目黒区教育委員会

大坂

目黒川にかかっていたのが大橋で、大橋から代官山山脈(勝手に命名)への上り坂は大坂と呼ばれていました。上を走るのが首都高三号渋谷線でその下が国道246号通称玉川通り、と山手通りの立体交差になっています。元の地形は山手通りの高さで、左に見えているビル(日本地図センター)の脇から登るのが本来の大坂です。目黒川と渋谷川が削り残した代官山山脈は交通の難所で、電車を通すための苦労がうかがえます。玉川通りでは盛り土をして巨大な立体交差を作り坂をなだらかにして、東急玉川線を通しました。駒沢通りでは代官山山脈が狭くなっている槍ヶ崎にあったトンネルを崩し、切通しにして都電(開設当初は東急玉川線中目黒支線)を通しました。

レストランボラーチョ

淡島通りに古くからあるお店で、最近はとんとご無沙汰ですが美味しいレストランです。ナスグラタンがおいしかったかな?

松見坂交差点

山手通りと淡島通りの交差点が松見坂です。英文は「Matsumizaka Hill」???坂=Slopeのイメージがあり、Hillには違和感を感じました。和英辞典を引くと坂の項目にHillがありました。用例を見ると「坂の中ほどで=halfway down the hill」とあり、この用例には違和感は感じません。機会があればこの違和感について調べてみたいと思います。

駒場バラ園

井の頭線

渋谷駅を出た井の頭線はすぐにトンネルに入り、神泉駅手前の踏切で一度トンネルから出て、神泉駅はトンネルの中です。そのトンネルから出たところがこの写真の場所。渋谷駅から西に向かう電車は代官山山脈をトンネルで抜けます。

東大駒場一二郎池

駒場図書館

駒場農学校

東京大学博物館

東大教養学部一号館

いちょう並木

野球グランド

木の多い東京大学キャンパス内は他より気温が一、二度低い感じがします。真夏のウォーキングには林試の森公園同様にありがたい訪問場所です。

嘉納治五郎

講道館を作った人くらいのイメージしかなかったのですが、小泉八雲の短編集を読んでいた時に五校の学長だったことを知り、ちょっと調べてみました。東京大学文学部卒業だそうです。Wikipediaから一部引用します。

教育者として

嘉納は教育者としても尽力し、1882年(明治15年)1月から学習院教頭、1893年(明治26年)より通算25年間ほど東京高等師範学校(東京教育大学を経た現在の筑波大学なお、筑波大学キャンパス内にも立像が建っている)の校長ならびに東京高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)校長を務めた。

また、旧制第五高等中学校(現・熊本大学)校長(部下の教授に、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)等がいた)、嘉納自身が柔道の精神として唱えた「精力善用」「自他共栄」を校是とした旧制灘中学校(現・灘中学校・高等学校)の設立にも関わるなど教育者としても尽力する。ほかにも、日本女子大学の創立委員にも加わる。文部省参事官、普通学務局長、宮内省御用掛なども兼務した。

1882年には英語学校「弘文館」を南神保町に創立し、また1896年には清国からの中国人留学生の受け入れにも努め、留学生のために1899年に牛込に弘文学院(校長・松本亀次郎)を開いた。のちに文学革命の旗手となる魯迅もここで学び、治五郎に師事した。魯迅の留学については2007年(平成19年)、中華人民共和国国務院総理・温家宝が来日した際、温の国会演説でもとり挙げられた。また旧制第五高等学校の校長だった頃、旧熊本藩の体術師範だった星野九門(四天流柔術)と交流している。

1887年(明治20年)、井上円了が開設した哲学館(東洋大学の前身)で講師となる。棚橋一郎とともに倫理学科目を担当し、同科の『哲学館講義録』を共著で執筆。1898年(明治31年)、全国の旧制中学の必修科目として柔道が採用される。

二ツ橋バス停

駒場東大裏の渋谷区との区界になっている行幸通りにあるバス停です。目黒区でももっとも標高が高いこの場所に「橋」の名を持つバス停があるのは不思議です。この先目黒区の最北端に「三角橋」という交差点もあります。行幸通りはもともと三田用水沿いの道で、用水に架かる橋があったためそれが地名になり、このようなバス停があるものと思われます。先ほどの玉川通りの大坂を切通しにせずに大橋から盛り土をしてなだらかな坂にしたのも、代官山山脈の尾根を三田用水が通っていたからかもしれません。切通しにした駒沢通りでは掛樋を作り、三田用水を流していました。その光景は私にも記憶があります。

行幸通りについてはあまり資料を見つけることができないのですが、東京大学(現在の東大先端科学技術研究センター)へ天皇陛下の行幸があり、その部分だけ道路が整備されたと聞いたことがあります。その話の通り三角橋から北側の道は急に狭くなります。この部分は現在拡張工事が行われ、やがて環状6.5号線として開通します。

アサガオ

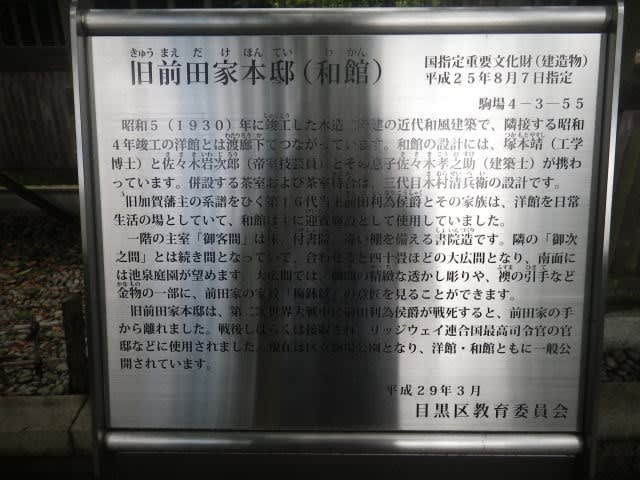

旧前田家本邸(和館)

旧前田家本邸(和館)

国指定重要文化財(建造物)

平成25年8月7日指定

駒場4-3-55

昭和5(1930)年に竣工した木造二階建の近代和風建築で、隣接する昭和4年竣工の洋館とは渡廊下でつながっています。和館の設計には、塚本靖(工学博士)と佐々木岩次郎(帝室技芸員)とその息子佐々木孝之助(建築士)が携わっています。併設する茶室および茶室待合は、三代目木村清兵衛の設計です。

旧加賀藩主の系譜をひく第16代当主前田利為侯爵とその家族は、洋館を日常生活の場としていて、和館は主に迎賓施設として使用していました。

一階の主室「御客間」は床、付書院、違い棚を備える書院造です。隣の「御次之間」とは続き間となっていて、合わせると四十畳ほどの大広間となり、南面には池泉庭園が望めます。大広間では、欄間の精緻な透かし彫りや、襖の引手など金物の一部に、前田家の家紋「梅鉢紋」の意匠を見ることができます。

旧前田家本邸は、第二次世界大戦中に前田利為侯爵が戦死すると、前田家の手から離れました。戦後しばらくは接収され、リッジウェイ連合国最高司令官の官邸などに使用されました。現在は区立駒場公園となり、洋館・和館ともに一般公開されています。

平成29年3月

目黑区教育委員会

この和館近くに中島飛行機の社長の家があり、停めてある車はスバルでした。

駒場公園

ケルネル田圃

駒場野公園正門門扉

ケルネル田圃はずいぶん雑草がはびこっているようです。再び駒場野公園へ戻り、ストレッチをして解散となりました。

この日は女性陣も一緒にマークシティのライオンへ。久しぶりのライオンのビール、美味しかったです。次回の活動日8月4日は「ビヤホールの日」で、ライオンでは生ビール全品半額になります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

この日のウォーキングは中止になりました。予想最高気温が33度を超える日は中止という内規があり、予報は33度から35度までありましたが完全アウトです。このコースは都立大学駅に集まり......

この日のウォーキングは中止になりました。予想最高気温が33度を超える日は中止という内規があり、予報は33度から35度までありましたが完全アウトです。このコースは都立大学駅に集まり......