先週末のすこやか歩こう会は総会を行ったためウォーキングはありませんでした。ご協力をいただいた皆さん、ありがとうございました。今回のブログは下見についてです。これまで新たなコースを作るための下見の記事は載せてきましたが、今回はちょっとだけ趣旨が違います。

すこやか歩こう会は様々なコースを歩くことを特徴としています。2000年12月にこの会を結成した時に、会の皆さんをいろいろな所に連れてゆきたいと計画員となられた方のおかげです。その時から二か月分の歩行計画を作成し、会員に郵送するという今のスタイルを続けているのはすごいですね。来月には18回目の新年度を迎えることになります。

すこやか歩こう会の結成から数年後にこの作業を引き継ぐことになりました。現在の役職名は歩行企画員です。企画をして地図を作ると、他の役員がコピーして郵送してくれました。企画や地図の作製はたいして負担にはならないのですが、毎回出席をして会の皆さんを引き連れ先導してゆくことは負担になりました。休めません。

その対策として生まれたのが「歩行誘導員」という担当です。比較的ベテランとなった会員さんに歩行誘導員となっていただき、先導と、他の歩行者などに迷惑にならないような目配りをしていただきます。現在では16名の歩行誘導員の方々に月に一度担当していただいています。初めてのコースは企画をした私が先導することが多いのですが、今回仕事の都合で先導が出来なくなり、歩行誘導員の方に下見をしていただくことになりました。

コースの様子は以前の記事をご参照ください。

写真:ふれあい橋から見た目黒川のサクラ

今の時期多くの観光客が花見に訪れるのは中目黒駅周辺ですが、その下流の川幅が広くなったところにもソメイヨシノが植えられています。木が大きくなって下流のソメイヨシノも見ごたえが出てきました。現在我々が見ているソメイヨシノは、私が小学生の時に見ていたものとは違います。護岸工事のためすべて切って新しい若木を植えました。その貧弱だったソメイヨシノが40年くらい経って以前よりさらに華やかになりました。

写真:千代ヶ崎の三田児童遊園

写真:自衛隊艦艇装備研究所

区民センターから坂を上って千代ケ崎。恵比寿方面に向かい判りにくい床屋の角を左へ曲がり、さらにわかりにくい家と家の隙間を行くと陸軍境界石。三田用水の説明があると聞いた茶屋坂児童遊園に説明書きはありませんでした。茶屋坂の説明版を見て、三田用水の隧道の説明書きを見て、研究所裏から坂を下ります。戦後オーストラリア軍が進駐していたという自衛隊研究所の門が新しくなっていました。

写真:再開発プロジェクト

かつて官舎があった場所が売却され、野村不動産による「(仮称)恵比寿南三丁目計画」が着工中です。角にあった江戸時代の道標は現在お引越し中。

写真:目黒新富士からの眺め

写真:ツクシ

写真:シモクレン

写真:ハナカイドウ

写真:ハナモモ

三田用水を遡る形で目黒新富士から目黒元富士方面へ向かいます。

写真:朝倉家住宅

写真:エジプト大使館

代官山ヒルサイドテラス内にある猿楽塚古墳を見て、「ここまでくれば後は大丈夫」と歩行誘導員と下見を終えました。

写真:西郷山公園の散ったソメイヨシノ

写真:菅刈公園のノバラ

写真:菅刈公園のスズメノエンドウ

写真:菅刈公園のレンギョウ

写真:菅刈公園のソメイヨシノ

写真:菅刈公園のオオシマザクラ

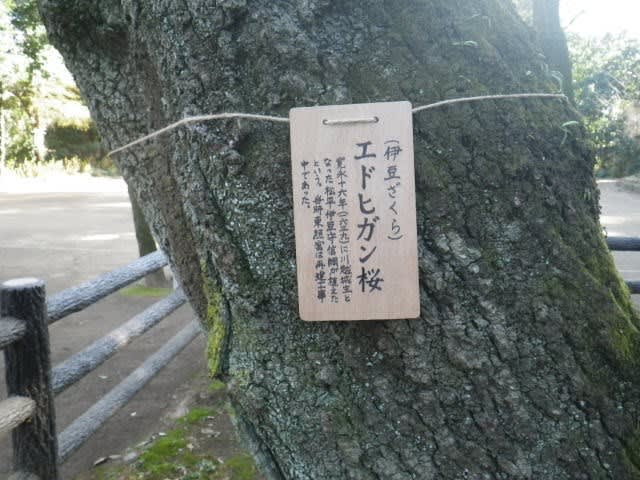

ソメイヨシノの片親であるオオシマザクラはちょっと青いですね。Wikipediaのコマツオトメのページからから引用します。

2007年、千葉大学の中村郁郎らの研究グループにより、コマツオトメのようなエドヒガン系のサクラが、日本では最も一般的なサクラであるソメイヨシノの最初の片親であるという可能性が指摘されたが、2012年に同グループによりコマツオトメはあくまでもソメイヨシノの近縁であるにすぎないことが発表された。その後の2014年には、首都大学東京の加藤珠理らの核SSR(シンプル・シーケンス・リピート)法を利用した従来より精度の高いDNA解析により、ソメイヨシノの起源はエドヒガン47%、オオシマザクラ37%、ヤマザクラ11%、その他5%の交雑であることが明らかにされた(詳細はソメイヨシノ参照)

写真:目黒橋から上流を見たソメイヨシノ

目黒川を渡る山手通りの橋が目黒橋です。この橋から玉川通りの橋である「大橋」までの川沿いもきれいです。山手通りが目黒川を渡る橋がもう一つあり、大崎駅付近の居木橋です。

会員の皆さんはこのコースを実際に歩いて楽しんでください。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

すこやか歩こう会は様々なコースを歩くことを特徴としています。2000年12月にこの会を結成した時に、会の皆さんをいろいろな所に連れてゆきたいと計画員となられた方のおかげです。その時から二か月分の歩行計画を作成し、会員に郵送するという今のスタイルを続けているのはすごいですね。来月には18回目の新年度を迎えることになります。

すこやか歩こう会の結成から数年後にこの作業を引き継ぐことになりました。現在の役職名は歩行企画員です。企画をして地図を作ると、他の役員がコピーして郵送してくれました。企画や地図の作製はたいして負担にはならないのですが、毎回出席をして会の皆さんを引き連れ先導してゆくことは負担になりました。休めません。

その対策として生まれたのが「歩行誘導員」という担当です。比較的ベテランとなった会員さんに歩行誘導員となっていただき、先導と、他の歩行者などに迷惑にならないような目配りをしていただきます。現在では16名の歩行誘導員の方々に月に一度担当していただいています。初めてのコースは企画をした私が先導することが多いのですが、今回仕事の都合で先導が出来なくなり、歩行誘導員の方に下見をしていただくことになりました。

コースの様子は以前の記事をご参照ください。

写真:ふれあい橋から見た目黒川のサクラ

今の時期多くの観光客が花見に訪れるのは中目黒駅周辺ですが、その下流の川幅が広くなったところにもソメイヨシノが植えられています。木が大きくなって下流のソメイヨシノも見ごたえが出てきました。現在我々が見ているソメイヨシノは、私が小学生の時に見ていたものとは違います。護岸工事のためすべて切って新しい若木を植えました。その貧弱だったソメイヨシノが40年くらい経って以前よりさらに華やかになりました。

写真:千代ヶ崎の三田児童遊園

写真:自衛隊艦艇装備研究所

区民センターから坂を上って千代ケ崎。恵比寿方面に向かい判りにくい床屋の角を左へ曲がり、さらにわかりにくい家と家の隙間を行くと陸軍境界石。三田用水の説明があると聞いた茶屋坂児童遊園に説明書きはありませんでした。茶屋坂の説明版を見て、三田用水の隧道の説明書きを見て、研究所裏から坂を下ります。戦後オーストラリア軍が進駐していたという自衛隊研究所の門が新しくなっていました。

写真:再開発プロジェクト

かつて官舎があった場所が売却され、野村不動産による「(仮称)恵比寿南三丁目計画」が着工中です。角にあった江戸時代の道標は現在お引越し中。

写真:目黒新富士からの眺め

写真:ツクシ

写真:シモクレン

写真:ハナカイドウ

写真:ハナモモ

三田用水を遡る形で目黒新富士から目黒元富士方面へ向かいます。

写真:朝倉家住宅

写真:エジプト大使館

代官山ヒルサイドテラス内にある猿楽塚古墳を見て、「ここまでくれば後は大丈夫」と歩行誘導員と下見を終えました。

写真:西郷山公園の散ったソメイヨシノ

写真:菅刈公園のノバラ

写真:菅刈公園のスズメノエンドウ

写真:菅刈公園のレンギョウ

写真:菅刈公園のソメイヨシノ

写真:菅刈公園のオオシマザクラ

ソメイヨシノの片親であるオオシマザクラはちょっと青いですね。Wikipediaのコマツオトメのページからから引用します。

2007年、千葉大学の中村郁郎らの研究グループにより、コマツオトメのようなエドヒガン系のサクラが、日本では最も一般的なサクラであるソメイヨシノの最初の片親であるという可能性が指摘されたが、2012年に同グループによりコマツオトメはあくまでもソメイヨシノの近縁であるにすぎないことが発表された。その後の2014年には、首都大学東京の加藤珠理らの核SSR(シンプル・シーケンス・リピート)法を利用した従来より精度の高いDNA解析により、ソメイヨシノの起源はエドヒガン47%、オオシマザクラ37%、ヤマザクラ11%、その他5%の交雑であることが明らかにされた(詳細はソメイヨシノ参照)

写真:目黒橋から上流を見たソメイヨシノ

目黒川を渡る山手通りの橋が目黒橋です。この橋から玉川通りの橋である「大橋」までの川沿いもきれいです。山手通りが目黒川を渡る橋がもう一つあり、大崎駅付近の居木橋です。

会員の皆さんはこのコースを実際に歩いて楽しんでください。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール