私のいうところの代官山山脈を越えて東へ行きまた戻ってくるコースです。始めと終わりに上り坂があり、トイレ休憩前も登りがあるのでちょっときついかな。鍛錬だと思って頑張りましょう。

目黒川のサギ

鴨だと思うけど潜水が得意

目黒川船入場集合、ストレッチをして川沿いに上流へ向かいます。

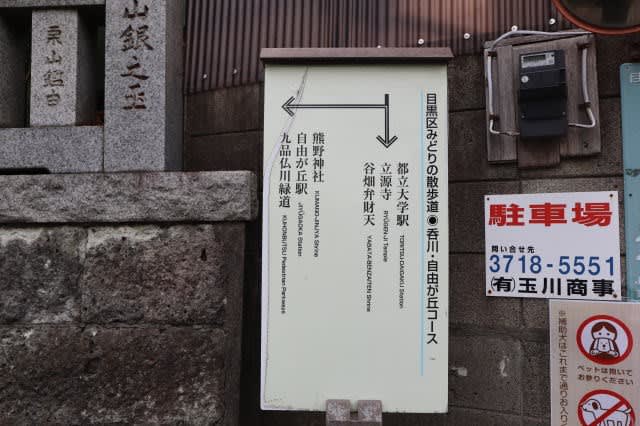

皀樹橋(さいかちばし)歩道橋

駒沢通り

歩道橋の「中目黒一丁目」が東急中目黒駅の由来となります。多摩川の砂利を都心に輸送する鉄道として明治29年に玉川通りの路面電車として玉川線が開業します。大正11年、支線天現寺線が開業し玉川線と直通運転が始まります。昭和2年渋谷橋交差点から正覚寺付近までの駒沢通りに中目黒支線が開業し、玉川電気鉄道中目黒駅が設けられました。同年東横線が開業して駅を設ける際、所在地は上目黒三丁目となる荏原郡目黒村大字上目黒字諏訪山でしたが、開業していた玉川電気鉄道中目黒駅との乗換駅として中目黒駅という名になりました。

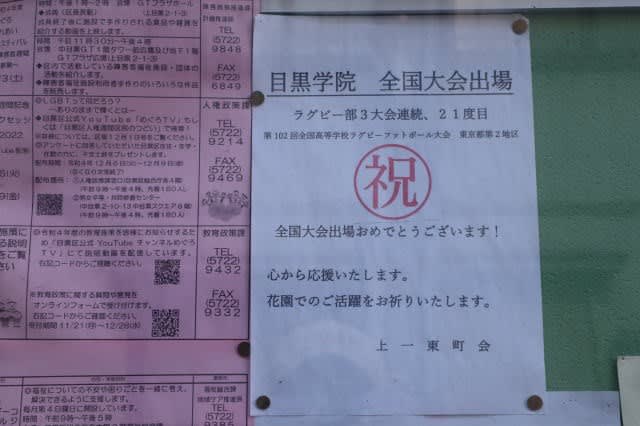

町会の張り紙

おめでとうございます!

東京音楽大学

旧朝倉家住宅

元富士

目黒川沿いに歩き、宿山橋手前を曲がって北東へ行くと東京音楽大学。敷地内にみどりの鎌倉街道が開放されており、目切坂の狭い歩道を歩かなくてよいので助かります。坂の北側は朝倉家住宅で、南側には元富士の看板があります。江戸時代丸旦組という富士講が持ちかえった溶岩などで築山を作り江戸の観光名所でした。明治政府の管理になると岩倉具視の別荘となり築山の溶岩は上目黒氷川神社に移されました。最近気づいたのですが目黒駅近くのホテルプリンセスガーデンは三条実美邸の跡です。富士山を望むことが出来る三田用水沿いに別荘が建てられたのですね。

駅前代官山アドレス

坂下の八百屋?

バス停

旧山手通り、八幡通りを横断し、代官山駅前から線路に沿って進みスプリングバレー前の坂を恵比寿方面へ向かいます。ハチ公バスに初めて乗った時「ハチ公バスだワンワンワン!」と歌が流れてなんじゃこりゃと思ったのですが、最近は歌が流れなくなりちょっと寂しいです。

恵比寿庚申塔

福昌寺

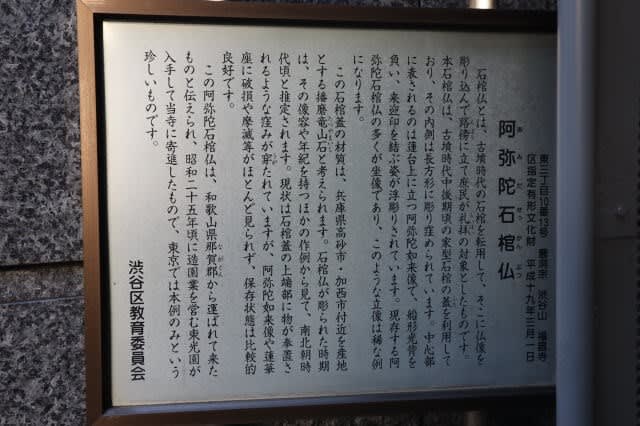

東三丁目10番13号 曹洞宗 渋谷山 福昌寺

区指定有形文化財 平成19年3月1日

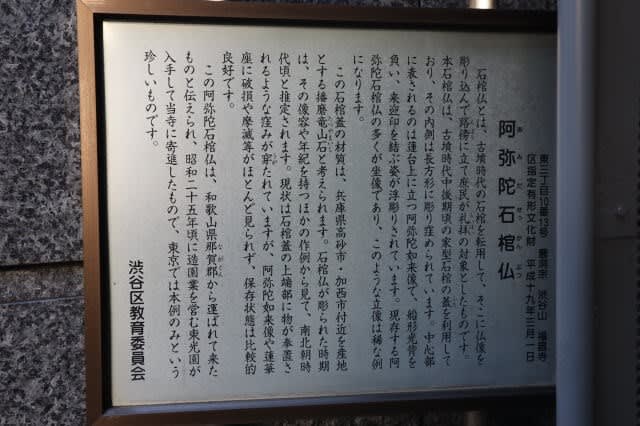

阿弥陀石棺仏

石棺仏とは、古墳時代の石棺を転用して、そこに仏像を彫り込んで路傍に立て庶民が礼拝の対象としたものです。本石棺仏は、古墳時代中後期頃の家型石棺の蓋を利用しており、その内側は長方形に彫り窪められています。中心部に表されるのは蓮台上に立つ阿弥陀如来像で、船形光背を負い、来迎印を結ぶ姿が浮き彫りにされています。現存する阿弥陀石棺仏の多くが座像であり、このような立像は稀な例になります。

この石棺仏の材質は、兵庫県高砂市・加西市付近を産地とする播磨竜山石と考えられます。石棺仏が彫られた時期は、その像容や年紀を持つほかの作例から見て、南北朝時代頃と推定されます。現状は石棺蓋の上端部に物が奉置されるような窪みが穿たれていますが、阿弥陀如来像や蓮華座に破損や摩滅等がほとんど見られず、保存状態は比較的良好です。

この阿弥陀石棺仏は、和歌山県那賀郡から運ばれて来たものと伝えられ、昭和25年頃に造園業を営む東光園が入手して当寺に寄進したもので、東京では本例のみという珍しいものです。

渋谷区教育委員会

渋谷橋交差点

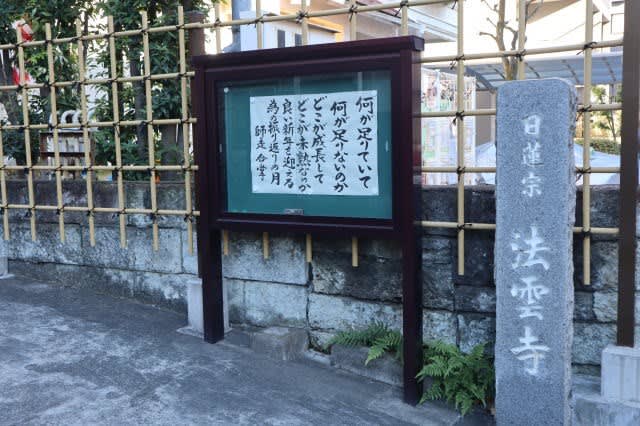

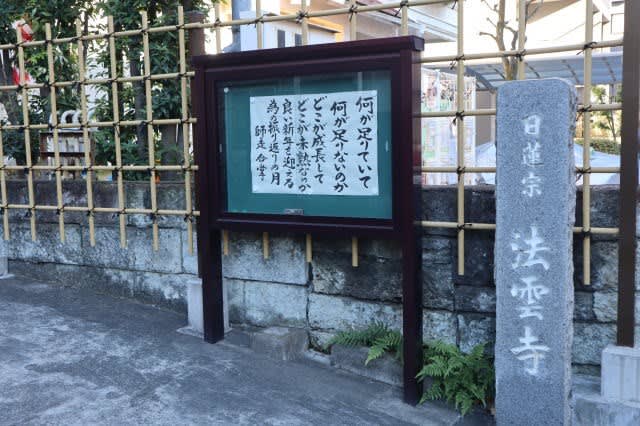

法雲寺

セサミ・インターナショナル・プリスクール

ネギ山坂

渋谷橋交差点から明治通り一本北にある路地を歩き、左折して坂を上ります。この坂の名前は知りませんでした。

東北寺

サリー屋さん

夏ミカンと青空

東北寺には「白木屋店員の墓地」などがあり、大きな墓地です。

スノーマン

聖心女子大学

広尾商店街

広尾湯

広尾商店街はお風呂屋さんがあったり、古い建物の商店があったり意外と庶民的です。

つくしんぼ

ワインショップ

ナショナルマーケット

有栖川公園

外苑西通りを広尾橋交差点で横断します。広尾橋はかつて笄川にかかっていた橋の名前。裏道をちょこちょこっと歩き有栖川公園へ。

フィンランドの民族衣装

有栖川宮熾仁親王騎馬像

トイレ休憩。

クリスマス飾り

新富士見坂

天現寺

天現寺橋

南、フランス大使館方面に向かい新富士見坂を降りて天現寺交差点へ。かつての天現寺橋は笄川にかかる明治通りの橋だったと聞いていますが、現在は渋谷川にかかる外苑西通りの橋です。渋谷川と笄川が合流し古川と名前が変わります。

バカラシャンデリア

からくり時計

外苑西通りを自然教育園まで南下し西へ向かうと恵比寿ガーデンプレイス。ビアホール銀座ライオンが無くなってしまったのであまり来る機会がありません。

目黒新富士

ゴールは別所坂公園、新富士の石碑などが移されてきています。新富士は富士講(たぶん丸旦組とは別の)に頼まれ近藤重蔵の敷地内に築かれたものです。この方は幕臣で千島や択捉島を探索したことで有名です。息子の近藤富蔵は質の悪い借地人を切って八丈島へ島流しになります。島の子供たちに読み書きを教えながら島を探索し「八丈実記」を著作しました。赦免後本土に戻り父の墓参、西国巡礼をした後八丈島へ戻り生涯を終えました。親子で探検家なんですね。

別所坂公園でストレッチをして解散し、一部有志は中目黒で納会を行い互いの労をねぎらいました。

令和四年、ご愛読いただきありがとうございました。よい新年をお迎えください。令和五年は例年通り山手七福神めぐりが歩きはじめとなります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

目黒川のサギ

鴨だと思うけど潜水が得意

目黒川船入場集合、ストレッチをして川沿いに上流へ向かいます。

皀樹橋(さいかちばし)歩道橋

駒沢通り

歩道橋の「中目黒一丁目」が東急中目黒駅の由来となります。多摩川の砂利を都心に輸送する鉄道として明治29年に玉川通りの路面電車として玉川線が開業します。大正11年、支線天現寺線が開業し玉川線と直通運転が始まります。昭和2年渋谷橋交差点から正覚寺付近までの駒沢通りに中目黒支線が開業し、玉川電気鉄道中目黒駅が設けられました。同年東横線が開業して駅を設ける際、所在地は上目黒三丁目となる荏原郡目黒村大字上目黒字諏訪山でしたが、開業していた玉川電気鉄道中目黒駅との乗換駅として中目黒駅という名になりました。

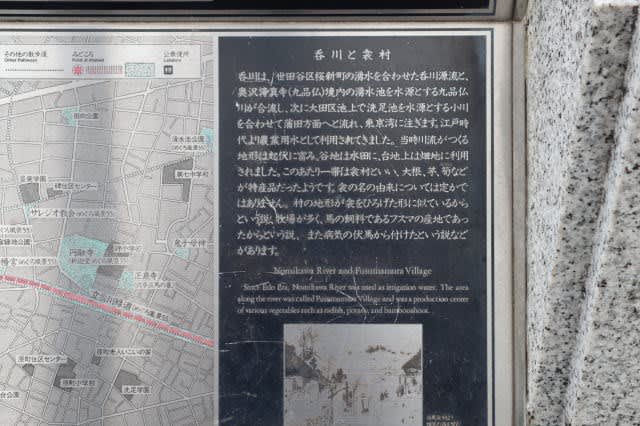

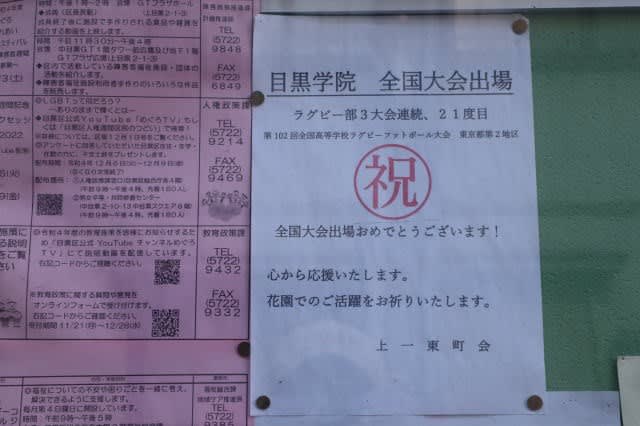

町会の張り紙

おめでとうございます!

東京音楽大学

旧朝倉家住宅

元富士

目黒川沿いに歩き、宿山橋手前を曲がって北東へ行くと東京音楽大学。敷地内にみどりの鎌倉街道が開放されており、目切坂の狭い歩道を歩かなくてよいので助かります。坂の北側は朝倉家住宅で、南側には元富士の看板があります。江戸時代丸旦組という富士講が持ちかえった溶岩などで築山を作り江戸の観光名所でした。明治政府の管理になると岩倉具視の別荘となり築山の溶岩は上目黒氷川神社に移されました。最近気づいたのですが目黒駅近くのホテルプリンセスガーデンは三条実美邸の跡です。富士山を望むことが出来る三田用水沿いに別荘が建てられたのですね。

駅前代官山アドレス

坂下の八百屋?

バス停

旧山手通り、八幡通りを横断し、代官山駅前から線路に沿って進みスプリングバレー前の坂を恵比寿方面へ向かいます。ハチ公バスに初めて乗った時「ハチ公バスだワンワンワン!」と歌が流れてなんじゃこりゃと思ったのですが、最近は歌が流れなくなりちょっと寂しいです。

恵比寿庚申塔

福昌寺

東三丁目10番13号 曹洞宗 渋谷山 福昌寺

区指定有形文化財 平成19年3月1日

阿弥陀石棺仏

石棺仏とは、古墳時代の石棺を転用して、そこに仏像を彫り込んで路傍に立て庶民が礼拝の対象としたものです。本石棺仏は、古墳時代中後期頃の家型石棺の蓋を利用しており、その内側は長方形に彫り窪められています。中心部に表されるのは蓮台上に立つ阿弥陀如来像で、船形光背を負い、来迎印を結ぶ姿が浮き彫りにされています。現存する阿弥陀石棺仏の多くが座像であり、このような立像は稀な例になります。

この石棺仏の材質は、兵庫県高砂市・加西市付近を産地とする播磨竜山石と考えられます。石棺仏が彫られた時期は、その像容や年紀を持つほかの作例から見て、南北朝時代頃と推定されます。現状は石棺蓋の上端部に物が奉置されるような窪みが穿たれていますが、阿弥陀如来像や蓮華座に破損や摩滅等がほとんど見られず、保存状態は比較的良好です。

この阿弥陀石棺仏は、和歌山県那賀郡から運ばれて来たものと伝えられ、昭和25年頃に造園業を営む東光園が入手して当寺に寄進したもので、東京では本例のみという珍しいものです。

渋谷区教育委員会

渋谷橋交差点

法雲寺

セサミ・インターナショナル・プリスクール

ネギ山坂

渋谷橋交差点から明治通り一本北にある路地を歩き、左折して坂を上ります。この坂の名前は知りませんでした。

東北寺

サリー屋さん

夏ミカンと青空

東北寺には「白木屋店員の墓地」などがあり、大きな墓地です。

スノーマン

聖心女子大学

広尾商店街

広尾湯

広尾商店街はお風呂屋さんがあったり、古い建物の商店があったり意外と庶民的です。

つくしんぼ

ワインショップ

ナショナルマーケット

有栖川公園

外苑西通りを広尾橋交差点で横断します。広尾橋はかつて笄川にかかっていた橋の名前。裏道をちょこちょこっと歩き有栖川公園へ。

フィンランドの民族衣装

有栖川宮熾仁親王騎馬像

トイレ休憩。

クリスマス飾り

新富士見坂

天現寺

天現寺橋

南、フランス大使館方面に向かい新富士見坂を降りて天現寺交差点へ。かつての天現寺橋は笄川にかかる明治通りの橋だったと聞いていますが、現在は渋谷川にかかる外苑西通りの橋です。渋谷川と笄川が合流し古川と名前が変わります。

バカラシャンデリア

からくり時計

外苑西通りを自然教育園まで南下し西へ向かうと恵比寿ガーデンプレイス。ビアホール銀座ライオンが無くなってしまったのであまり来る機会がありません。

目黒新富士

ゴールは別所坂公園、新富士の石碑などが移されてきています。新富士は富士講(たぶん丸旦組とは別の)に頼まれ近藤重蔵の敷地内に築かれたものです。この方は幕臣で千島や択捉島を探索したことで有名です。息子の近藤富蔵は質の悪い借地人を切って八丈島へ島流しになります。島の子供たちに読み書きを教えながら島を探索し「八丈実記」を著作しました。赦免後本土に戻り父の墓参、西国巡礼をした後八丈島へ戻り生涯を終えました。親子で探検家なんですね。

別所坂公園でストレッチをして解散し、一部有志は中目黒で納会を行い互いの労をねぎらいました。

令和四年、ご愛読いただきありがとうございました。よい新年をお迎えください。令和五年は例年通り山手七福神めぐりが歩きはじめとなります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール