すこやか歩こう会には「普段歩かないところを歩きたい」という欲求が常にあり、企画としてはそれに応えたいという欲求があります。企画員の知っている場所だけでは限界があり、どのように企画を広げてゆくかというカギは「現地の人に聞く」ということに尽きます。ネットで調べて現地の人が紹介しているルートをたどるのが一番です。

目黒区では「めぐろ健康ウォーキングマップ」を作成し無料で配布していましたが、財務状況の悪化に伴い改版が行われず、在庫もなくなり新しいものを手に入れることはできません。ネットには公開されていますのでちょっと古いですがそちらをご利用ください。

東京都北区健康福祉部健康推進課が作成した「北区ウォーキングコースガイド」をお手本に、当時目黒区教育委員会事務局スポーツ振興課が中心となり、目黒ウォーキング協会が協力をして「めぐろ健康ウォーキングマップ」を作成しました。その後北区、目黒区の取り組みを参考に「台東区ウォーキングマップ」が作成されたと記憶しています。あらためて調べてみると北区も台東区も改版が行われて、東京都福祉保健局の「トーキョーウォーキングマップ」と連携しています。区長直轄組織となったスポーツ振興課は後れを取っているので、挽回しなくてはなりませんね。

前置きが長くなりましたが、今回は台東区を歩きます。このコースは二回目の実施なのですが、私自身は前回歩くことが出来なかったのでとても楽しみです。企画時点では失念していたのですが東京マラソン開催日で、江戸通りや蔵前橋には交通規制がかかっていました。幸い我々が歩く時間には規制も解除され、問題なく歩くことが出来ました。

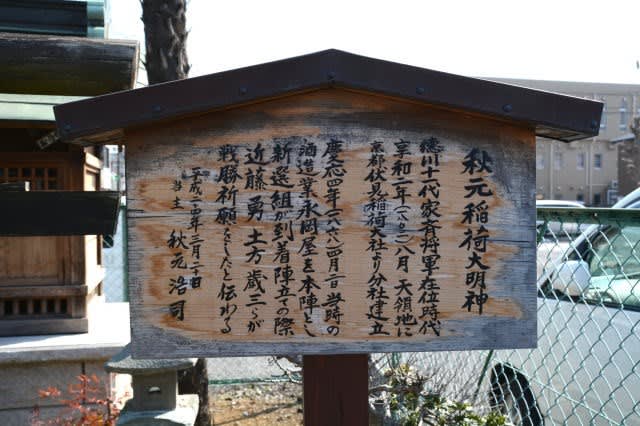

写真:下谷神社

中目黒GTに集合し、日比谷線で上野駅へ。男性用トイレが使用禁止になっていたのは、東京マラソンの影響でしょうか?下谷神社にお参り後、ストレッチをしてウォーキングスタートです。神社についてWikipediaから引用します。

概要

古くは下谷稲荷社、下谷稲荷明神社と呼ばれた都内最古の稲荷神社。東京メトロ銀座線の稲荷町駅に名を残す旧町名の稲荷町は、この神社の旧称が由来の町名である。例大祭で近隣町内を渡御する本社神輿は台輪幅4尺1寸の千貫神輿といわれ、大きな威容を誇る。

社殿の天井画は横山大観の作。また、1798年に初代・三笑亭可楽によって当社境内で初めて寄席が開かれた。このため、本神社には「寄席発祥の地」の石碑がある。 夏になるとドライミストで神社に集まる人々が涼しんでいる。 「水」と「芸能」のパワースポットと云われる。 宮司の阿部明徳は、東日本大震災で被災した神社等の仮社殿、鳥居、神輿、縁日などの復旧支援活動を、他の神社関係者と共に行っている。

歴史

当初は上野公園に鎮座していた。730年(天平2年)、峡田の稲置らが建立したとも、行基が伏見稲荷大社を勧請したとも伝えられる。939年(天慶2年)、平将門による天慶の乱追討祈願のため、藤原秀郷が社殿を新造したという。寛永年間、境内が寛永寺山内となるにあたり、1627年(寛永4年)別当正法院と共に下谷屏風坂下に移転したが、126坪余と手狭だったため、1680年(延宝8年)下谷広徳寺前にあった谷中天眼寺先住少林庵抱地525坪余と土地を交換した。1703年(元禄16年)旧地も正法院抱地になった。

1868年(明治元年)神仏分離令により正法院を分離した。翌年周囲の町名が当社に因み下谷稲荷町となる。1872年(明治5年)下谷神社と改称、翌年下谷地域の郷社と定められた。関東大震災で社殿を焼失、1928年(昭和3年)現在地に移転。1934年(昭和9年)現在の社殿が完成した。東京大空襲では被害を受けなかった。

写真:東上野二丁目付近

写真:佐竹商店街

古い感じの建物が残っているのは神社同様東京大空襲の被害を受けなかったのでしょうか。佐竹商店街のページから一部だけ引用します。

秋田久保田藩主、佐竹右京太夫の江戸屋敷には、上屋敷中屋敷・下屋敷のほか、お囲地などがありました。このうち、上屋敷は当初内神田佐竹殿前(現千代田区神田)にあったそうで、そこには鎌倉の佐竹屋敷から移築された金彫絢爛たる「日暮らしの門」があったといいます。しかし天和二年(1682年)十二月二十八日の八百屋お七の放火による江戸の大火で焼失してしまいました。こんなこともあってか、翌天和三年(1683年)には現在の台東区の地に移転したのであります。

秋田と関係があったのですねぇ。

写真:斎藤茂吉歌碑

写真:三筋児童遊園

歌碑は三筋保育園内にありました。

浅草の三筋町なるおもひでも

うたかたの如や過ぎゆく光の如や

タイル張りの児童遊園は初めて見ました。

写真:蔵前小学校

写真:精華公園の梅

写真:ZETT

私が持っている地図には「精華小学校」となっているのですが、四校が合併して蔵前小学校となったようです。目黒区では中学校の合併は行われていますが小学校の合併は反対する意見が多いと聞いています。クラス数が少ないことから生じる教育的弊害も考慮すれば、小学校の合併は避けて通れない課題なのでしょう。

ZETTはSSKと並ぶ野球用具のブランドですが、グローブではミズノが大きなシェアを占めており、私が草野球をやっている頃はミズノかローリングスを持っていることがステータスでした。今ではダルビッシュ投手と契約しているアシックスなど、以前は考えられないようなブランドが進出しています。ZETTは大阪の会社なのでこちらは東京支社でしょうか。

写真:鳥越神社

このコースのハイライトだったようですが通り過ぎてしまいました。Wikipediaから引用します。

概要

鳥越神社(とりこえじんじゃ)は、東京都台東区鳥越にある神社である。白雉2年(651年)、日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされ、前九年の役のおり源義家がこの地を訪れ鳥越大明神と改めたと伝えられている。例大祭に出る千貫神輿は都内最大級を誇る。 例大祭(鳥越祭、鳥越まつり)は、例年6月に開催される。

歴史

景行天皇の御代に、この地に日本武尊が良き斎庭と定めて皇祖二柱の大御神を祀り、その後白鳥村とよばれたこの地に白雉2年(651年)、村民が「白鳥明神」として奉祀したのが由緒とされる。

前九年の役征圧のため源頼義、義家父子がこの地を通った際、白い鳥が飛ぶのを見て浅瀬を知り大川(隅田川)を渡ることができた。それを白鳥明神の加護とたたえ、鳥越大明神の社号を奉った。

江戸時代までにここには三社の神社が成り一帯の約2万坪の広大な敷地を所領していたが、元和6年(1620年)、江戸幕府が全国の天領からの米を収蔵するため、隅田川沿いに蔵(浅草御蔵)を造営することとし、この埋め立て用に大明神のある鳥越山を切り崩すことになり土地を没収されてしまった。さらに、大明神の北側にあった姫ヶ池も鳥越山からの客土で埋め立てられ、大名屋敷などの御用地とされた。

三社のうち熱田神社は今戸へ、第六天榊神社は森田町(現・蔵前3丁目)に遷され、残った大明神が現在の鳥越神社である。

写真:浅草橋五丁目付近

写真:旧浅草上平右衛門町

下町まちしるべ

旧町名由来案内「旧 浅草上平右衛門町、同左衛門町」

浅草上平右衛門町を開いたのは、平右衛門という人物である。

天正十八年(1590)家康入国に従い江戸へ入り、元和二年(1616)、家康が浅草寺へ参詣した際、この地に町屋を開くことを命じられた。町名は、平右衛門が住んでいる土地ということで付され、この地の名主になった。

当初、町名には上下の区別はなく「浅草平右衛門町」であったが、俗に浅草御門(現浅草橋南詰にあった)より東側を下平右衛門、西側を上平右衛門と称していた。明治五年になり正式に上下二町にわかれた。昭和九年(1934)、上平右衛門町は二分され、東側を浅草橋一丁目とした。残った西側部分も昭和三九年の住居制度の実施で、浅草橋1丁目となった。

一方、浅草左衛門町が起立したのは、明治二十三年(1890)である。この地には、慶長(1598)以来、徳川譜代大名庄内藩酒井左衛門尉邸(明治元年現在で十二万石、領主酒井忠宝(ただみち))があったが、明治元年(1868)に公収され、同五年に町屋が開かれた。当初、平右衛門町の隣にあったことから、新平右衛門町と称していた。後に、神田川に望むこの地を俗に左衛門河岸と呼んでいたのをとって町名となった。

浅草平右衛門町

|-浅草上平右衛門町

∟浅草橋一丁目 (S9.6)-|

∟浅草上平右衛門町(S9.6)-|_浅草橋一丁目の一部(S39~)

|-浅草下平右衛門町

∟浅草橋一丁目 (S9.6)-|

∟浅草柳橋一丁目 (S9.6)-|_柳橋一丁目の一部(S39~)

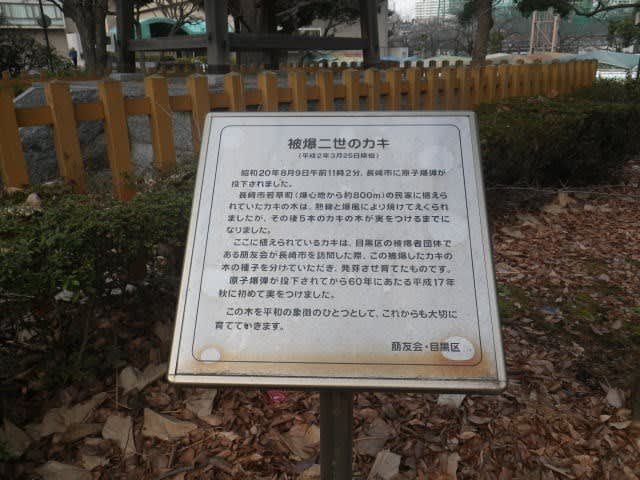

写真:神田川

井の頭公園を水源とする神田川の最下流部で、屋形船がたくさん係留されています。

写真:浅草橋吉徳

写真:浅草橋久月

コマーシャルでよく聞くこれらの人形店は浅草橋にあります。浅草橋と人形の関係を「人形のまるぎん」のページから引用します。

浅草橋といえば人形の街です。かつては30数軒の人形屋が、今日でも10数軒が、しのぎを削っています。が何故ここに人形屋が多いかというと、江戸時代頃、ここに浅草見付という門があり、ここから浅草寺(つまり観音様)までの参道の両側にあったお土産やさんが、後に発展したのが、人形屋やおもちゃ屋なのです。人形屋は今は浅草橋駅付近に集中していますが、バンダイはじめ玩具メーカーや玩具問屋は中間の蔵前付近に多数あります。人気テレビ番組の「アド街ック天国」の浅草橋編の第一位はもちろん人形街でした。浅草見附から浅草寺まではほとんど一直線のため、古い川柳に『浅草寺、見附で聞けば、突き当たり』という句もあります。ただし、地下鉄で二駅、歩けば30分はかかります、浅草と浅草橋は、意外と離れているのです。

浅草橋には又、袋物や雑貨の問屋さんが多数あります。それは地理的な理由だからです。隅田川と神田川にはさまれたこの地域に、物資輸送を河川交通に頼っていた江戸時代には、大量の荷物を扱う問屋さんが集中したのは、自然の成り行きだったのです。

中略

現在の浅草橋は人形と手芸と雑貨の街です、最近ビーズ手芸のお店が増えたことにも驚きますが、一番人出の多いお店は「シモジマ」さんです、本業は包装用品の問屋さんですが、当店隣のシモジマギフトラップ館は、一階でイタリア、タイ、韓国などの輸入食材を安売りしています。また数軒先の五号館のニ階三階では文房具を、五階では家庭雑貨を問屋価格で販売しています。安いのでいつも人がいっぱい、さらに何軒も店があるのでこの江戸通りをシモジマ通りという人もいるほどです。当店へのついでに覗いてみてください。

写真:榊神社

第六天榊神社(だいろくてんさかきじんじゃ)は、東京都台東区蔵前にある神社。略して「第六天神社」または単に「榊神社」ともいう。

写真:黒塀

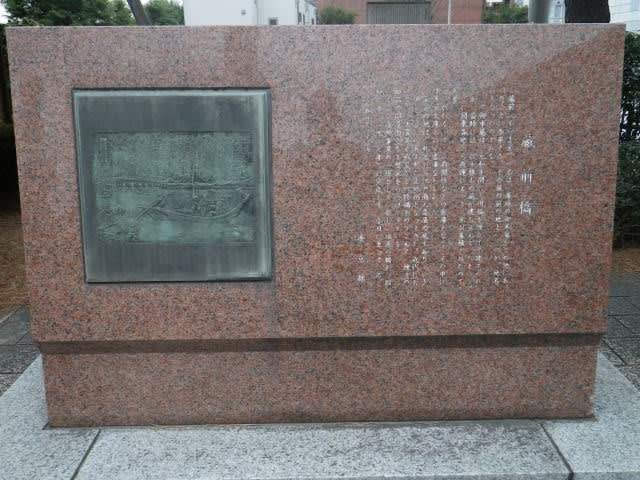

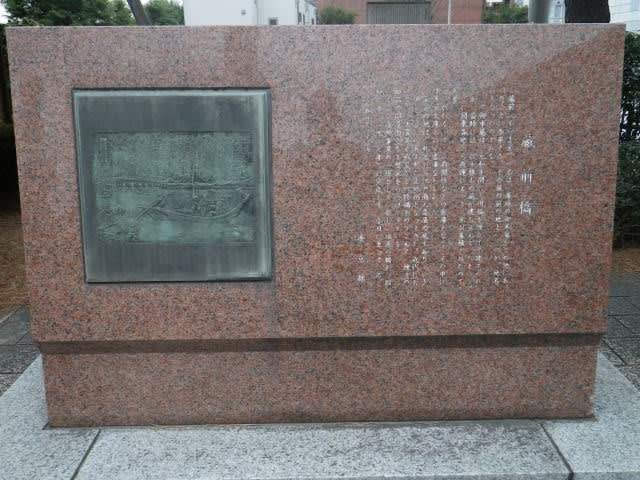

写真:柳橋

写真:神田川の終点

黒塀は料亭でしょうか船宿でしょうか。

柳橋

台東区柳橋一丁目一番一号

この橋は元禄十一年(1698)に、神田川が隅田川に注ぐところにかけられ、最初は「川口出口の橋」と呼ばれた。近くに幕府の矢の蔵があったとにちなみ、矢の倉橋・矢之城橋と呼んだともいう。柳橋は享保頃からの呼称らしい。橋の名の由来には、「柳原堤の末にある」「矢之城を柳の字に書き換えた」「橋畔の柳にちなむ」など諸説ある。鉄橋にかけ替えられたのは明治二十年で、現在の橋は昭和四年に完成した。江戸時代、橋畔は船舶が並んで賑わった。幕末・明治以降、柳橋は花柳界として名を知られ、多くの文人墨客が題材に取り上げている。また、柳橋は落語にもよく登場し「船徳」等はこの地を舞台にした噺である。

[柳橋ゆかりの人々]

成島柳北 蔵前生まれ。『柳橋新誌』を著した。

小林清親 「元柳橋両国遠景」で、往時の柳橋周辺の情景を描いた。

正岡子規 句集『寒山落木』の中で「春の夜や 女見返る 柳橋」と詠んだ。

島崎藤村 今の柳橋一丁目に住み、柳橋を題材にした随筆『新片町にて』を発表し、小説『沈黙』の中では大正期の柳橋界隈を情景豊かに書いている。また、代表作の『春』『家』などの作品も柳橋在住の時に発表した。

池波正太郎 『剣客商売』などの作品で柳橋界隈を取り上げている。

平成二十八年

台東区教育委員会

写真:なまこ壁と隅田川テラス

写真:隅田川と東京スカイツリー

写真:狂い咲きのハクモクレン

総武線の鉄橋あたりから隅田川テラスに出て、上流に向かって歩きます。ハクモクレンが5本くらい植えてあって、どれも狂い咲きの様相でした。川沿いの特殊な環境ということで普通より早く咲いてしまったものの、寒くて花が霜にやられたといった感じでした。面白いですね。

写真:蔵前橋(くらまえばし)

写真:首尾の松

レリーフには「くらまえはし」と書いてあるので調べてみたのですが、「くらまえばし」が正解のようです。首尾の松についてはWikipediaの蔵前のページから引用します。

蔵前という地名はこの地に江戸幕府の御米蔵(浅草御蔵)があったことに由来する。

この蔵は幕府が天領他から集めた米を収蔵するためのもので、元和6年(1620年)に鳥越神社の丘(鳥越山)にあった三神社のうち二社を移転させ、丘の切り崩しによって隅田川を埋め立てて造られた。その総敷地面積は36646坪(ただし『御府内備考』は27900坪とする)、東を隅田川、他の南北西の三方を堀で囲み、67棟の蔵があった。

この蔵の米が旗本・御家人たちにとっての扶持米すなわち今でいう給料となり、これを管理出納する勘定奉行配下の蔵奉行をはじめ大勢の役人が敷地内や、新たに鳥越山の北側や西側に広がる湿地帯だった姫ヶ池なども埋め立てて武家屋敷を整備し、役宅を与えられ住んでいた。

浅草御蔵は、隅田川の右岸に上流から一番、二番と数える8本の堀を作り、それに面した多くの米蔵が連なった。四番堀と五番堀の間には、「首尾の松」という枝を川面に垂れた松の木があった。この名前の由来には諸説がある。首尾の松は江戸中期の安永年間に大風に倒れ、その後何度か接ぎ木を試みたが明治までに枯れてしまった。

御蔵の随伴施設の厩が北側にあり、対岸には御米蔵に匹敵する広さの幕府の建築資材を貯蔵する御竹蔵が置かれ、御蔵から隅田川の対岸に渡る「御厩河岸の渡し」があった。また南側にも渡しがあり「御蔵の渡し」の名があったが、こちらは富士山が見渡せたため「富士見の渡し」とも呼ばれた。御厩河岸の渡しは転覆事故が多く、「三途の渡し」とも言われたことがある。

御蔵の西側にある町は江戸時代中期以降蔵前と呼ばれるようになり、多くの米問屋や札差が店を並べ、札差は武士に代わって御蔵から米の受け取りや運搬・売却を代行した。札差がこの地域に住むようになったのは寛文の頃にさかのぼるという。札差は預かった米から手数料を引いて米と現金を武士に渡し、現物で手元に残った分の米は小売の米屋たちに手数料を付けて売るほかに、大名や旗本・御家人に金も貸し付けて莫大な利益を得、吉原遊廓や江戸三座を借り切りにするなどして豪遊した。

なお、享保年間に、対岸の御竹蔵は貯木機能を猿江(現在の猿江恩賜公園)に移し、御竹蔵も米蔵として使われた。

写真:蔵前橋

写真:東京スカイツリー

ここは東京マラソンのコースになっており、コーンは先ほどまで車道上に置かれていたものでしょう。マラソンの交通規制のおかげかどうか、この日は走っている車の数が極端に少なかったです。

写真:都立横網町公園

東京都慰霊堂があり、重たい雰囲気の公園です。Wikipediaから引用します。

当公園は元々陸軍被服廠があったところであったが1922年に赤羽(現在の東京都北区)に移転し、東京市(当時)が買収し公園として整備したものである。工事は1923年7月から始まったが、その最中の9月1日に関東大震災がおきた。直後、周辺の下町一帯から多くの人が、この造成中の公園を絶好の避難場所とみなして集まったが、16時ごろ、地震で発生した火災による熱風が人々を襲った。避難の際に持ち出した家財道具に火が移り、さらに巨大な火災旋風が発生、人はおろか荷物や馬車までも巻き上げ、炎の中に飲み込んでいった。結果、横網町公園に避難した人だけで38,000人が犠牲になったという。震災後、その38,000人の遺体はその場で火葬され、3メートルの高さになるほどの大量の遺骨はその場に急遽作られた仮設の慰霊堂に収容された。やがて東京の復興が進む中、建築家・伊東忠太の設計の元、当公園に関東大震災による遭難死者約58,000人の遺骨を納める納骨堂(三重塔)や慰霊堂が建てられ、1930年に完成。数十個の大瓶に移された遺骨は堂内に安置された。また横網町公園自体も1930年9月1日に開園した。翌1931年には当公園内に関東大震災の惨劇とそこからの復興を後世に伝えるため、復興記念館が完成した。しかし、1945年、東京は第二次世界大戦により再び焦土と化し、多くの犠牲者が出た。特に3月10日の東京大空襲では多くの犠牲者が出た。当横網町公園をはじめ、多くの公園に犠牲者が仮埋葬されていた。その後第二次世界大戦で身元不明の遺骨などを当公園にある納骨堂を拡張し「震災記念堂」に合祀されることになった。そして1951年に「東京都慰霊堂」と改称され現在にいたっている。他には関東大震災の際に、朝鮮系の住民が震災に乗じて略奪や襲撃を起こしているという情報が流れたため、一部の朝鮮人(朝鮮人と間違えられた日本人も)が混乱下の避難民により殺害され、それを追悼する石碑や、東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑などがあり、横網町公園は関東大震災と第二次世界大戦のメモリアルパークとしての要素が強い公園となっている。

重たい歴史ですがこの場を訪れ、歴史を正しく認識してゆくことが重要なのだと思います。

慰霊堂の脇の場所をお借りしてストレッチをして解散しました。この日はヱビスビールの日でヱビスビールが半額で飲めるライオンに行きたかったのですが断念し、中目黒へ戻ってきました。新規開拓「串カツ田中」でチンチロリンにつられてジム・ビームのハイボールを飲みすぎ、勢い余って伊勢五本店にまで繰り出したため、翌日二日酔いに悩まされる羽目になりました。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

目黒区では「めぐろ健康ウォーキングマップ」を作成し無料で配布していましたが、財務状況の悪化に伴い改版が行われず、在庫もなくなり新しいものを手に入れることはできません。ネットには公開されていますのでちょっと古いですがそちらをご利用ください。

東京都北区健康福祉部健康推進課が作成した「北区ウォーキングコースガイド」をお手本に、当時目黒区教育委員会事務局スポーツ振興課が中心となり、目黒ウォーキング協会が協力をして「めぐろ健康ウォーキングマップ」を作成しました。その後北区、目黒区の取り組みを参考に「台東区ウォーキングマップ」が作成されたと記憶しています。あらためて調べてみると北区も台東区も改版が行われて、東京都福祉保健局の「トーキョーウォーキングマップ」と連携しています。区長直轄組織となったスポーツ振興課は後れを取っているので、挽回しなくてはなりませんね。

前置きが長くなりましたが、今回は台東区を歩きます。このコースは二回目の実施なのですが、私自身は前回歩くことが出来なかったのでとても楽しみです。企画時点では失念していたのですが東京マラソン開催日で、江戸通りや蔵前橋には交通規制がかかっていました。幸い我々が歩く時間には規制も解除され、問題なく歩くことが出来ました。

写真:下谷神社

中目黒GTに集合し、日比谷線で上野駅へ。男性用トイレが使用禁止になっていたのは、東京マラソンの影響でしょうか?下谷神社にお参り後、ストレッチをしてウォーキングスタートです。神社についてWikipediaから引用します。

概要

古くは下谷稲荷社、下谷稲荷明神社と呼ばれた都内最古の稲荷神社。東京メトロ銀座線の稲荷町駅に名を残す旧町名の稲荷町は、この神社の旧称が由来の町名である。例大祭で近隣町内を渡御する本社神輿は台輪幅4尺1寸の千貫神輿といわれ、大きな威容を誇る。

社殿の天井画は横山大観の作。また、1798年に初代・三笑亭可楽によって当社境内で初めて寄席が開かれた。このため、本神社には「寄席発祥の地」の石碑がある。 夏になるとドライミストで神社に集まる人々が涼しんでいる。 「水」と「芸能」のパワースポットと云われる。 宮司の阿部明徳は、東日本大震災で被災した神社等の仮社殿、鳥居、神輿、縁日などの復旧支援活動を、他の神社関係者と共に行っている。

歴史

当初は上野公園に鎮座していた。730年(天平2年)、峡田の稲置らが建立したとも、行基が伏見稲荷大社を勧請したとも伝えられる。939年(天慶2年)、平将門による天慶の乱追討祈願のため、藤原秀郷が社殿を新造したという。寛永年間、境内が寛永寺山内となるにあたり、1627年(寛永4年)別当正法院と共に下谷屏風坂下に移転したが、126坪余と手狭だったため、1680年(延宝8年)下谷広徳寺前にあった谷中天眼寺先住少林庵抱地525坪余と土地を交換した。1703年(元禄16年)旧地も正法院抱地になった。

1868年(明治元年)神仏分離令により正法院を分離した。翌年周囲の町名が当社に因み下谷稲荷町となる。1872年(明治5年)下谷神社と改称、翌年下谷地域の郷社と定められた。関東大震災で社殿を焼失、1928年(昭和3年)現在地に移転。1934年(昭和9年)現在の社殿が完成した。東京大空襲では被害を受けなかった。

写真:東上野二丁目付近

写真:佐竹商店街

古い感じの建物が残っているのは神社同様東京大空襲の被害を受けなかったのでしょうか。佐竹商店街のページから一部だけ引用します。

秋田久保田藩主、佐竹右京太夫の江戸屋敷には、上屋敷中屋敷・下屋敷のほか、お囲地などがありました。このうち、上屋敷は当初内神田佐竹殿前(現千代田区神田)にあったそうで、そこには鎌倉の佐竹屋敷から移築された金彫絢爛たる「日暮らしの門」があったといいます。しかし天和二年(1682年)十二月二十八日の八百屋お七の放火による江戸の大火で焼失してしまいました。こんなこともあってか、翌天和三年(1683年)には現在の台東区の地に移転したのであります。

秋田と関係があったのですねぇ。

写真:斎藤茂吉歌碑

写真:三筋児童遊園

歌碑は三筋保育園内にありました。

浅草の三筋町なるおもひでも

うたかたの如や過ぎゆく光の如や

タイル張りの児童遊園は初めて見ました。

写真:蔵前小学校

写真:精華公園の梅

写真:ZETT

私が持っている地図には「精華小学校」となっているのですが、四校が合併して蔵前小学校となったようです。目黒区では中学校の合併は行われていますが小学校の合併は反対する意見が多いと聞いています。クラス数が少ないことから生じる教育的弊害も考慮すれば、小学校の合併は避けて通れない課題なのでしょう。

ZETTはSSKと並ぶ野球用具のブランドですが、グローブではミズノが大きなシェアを占めており、私が草野球をやっている頃はミズノかローリングスを持っていることがステータスでした。今ではダルビッシュ投手と契約しているアシックスなど、以前は考えられないようなブランドが進出しています。ZETTは大阪の会社なのでこちらは東京支社でしょうか。

写真:鳥越神社

このコースのハイライトだったようですが通り過ぎてしまいました。Wikipediaから引用します。

概要

鳥越神社(とりこえじんじゃ)は、東京都台東区鳥越にある神社である。白雉2年(651年)、日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされ、前九年の役のおり源義家がこの地を訪れ鳥越大明神と改めたと伝えられている。例大祭に出る千貫神輿は都内最大級を誇る。 例大祭(鳥越祭、鳥越まつり)は、例年6月に開催される。

歴史

景行天皇の御代に、この地に日本武尊が良き斎庭と定めて皇祖二柱の大御神を祀り、その後白鳥村とよばれたこの地に白雉2年(651年)、村民が「白鳥明神」として奉祀したのが由緒とされる。

前九年の役征圧のため源頼義、義家父子がこの地を通った際、白い鳥が飛ぶのを見て浅瀬を知り大川(隅田川)を渡ることができた。それを白鳥明神の加護とたたえ、鳥越大明神の社号を奉った。

江戸時代までにここには三社の神社が成り一帯の約2万坪の広大な敷地を所領していたが、元和6年(1620年)、江戸幕府が全国の天領からの米を収蔵するため、隅田川沿いに蔵(浅草御蔵)を造営することとし、この埋め立て用に大明神のある鳥越山を切り崩すことになり土地を没収されてしまった。さらに、大明神の北側にあった姫ヶ池も鳥越山からの客土で埋め立てられ、大名屋敷などの御用地とされた。

三社のうち熱田神社は今戸へ、第六天榊神社は森田町(現・蔵前3丁目)に遷され、残った大明神が現在の鳥越神社である。

写真:浅草橋五丁目付近

写真:旧浅草上平右衛門町

下町まちしるべ

旧町名由来案内「旧 浅草上平右衛門町、同左衛門町」

浅草上平右衛門町を開いたのは、平右衛門という人物である。

天正十八年(1590)家康入国に従い江戸へ入り、元和二年(1616)、家康が浅草寺へ参詣した際、この地に町屋を開くことを命じられた。町名は、平右衛門が住んでいる土地ということで付され、この地の名主になった。

当初、町名には上下の区別はなく「浅草平右衛門町」であったが、俗に浅草御門(現浅草橋南詰にあった)より東側を下平右衛門、西側を上平右衛門と称していた。明治五年になり正式に上下二町にわかれた。昭和九年(1934)、上平右衛門町は二分され、東側を浅草橋一丁目とした。残った西側部分も昭和三九年の住居制度の実施で、浅草橋1丁目となった。

一方、浅草左衛門町が起立したのは、明治二十三年(1890)である。この地には、慶長(1598)以来、徳川譜代大名庄内藩酒井左衛門尉邸(明治元年現在で十二万石、領主酒井忠宝(ただみち))があったが、明治元年(1868)に公収され、同五年に町屋が開かれた。当初、平右衛門町の隣にあったことから、新平右衛門町と称していた。後に、神田川に望むこの地を俗に左衛門河岸と呼んでいたのをとって町名となった。

浅草平右衛門町

|-浅草上平右衛門町

∟浅草橋一丁目 (S9.6)-|

∟浅草上平右衛門町(S9.6)-|_浅草橋一丁目の一部(S39~)

|-浅草下平右衛門町

∟浅草橋一丁目 (S9.6)-|

∟浅草柳橋一丁目 (S9.6)-|_柳橋一丁目の一部(S39~)

写真:神田川

井の頭公園を水源とする神田川の最下流部で、屋形船がたくさん係留されています。

写真:浅草橋吉徳

写真:浅草橋久月

コマーシャルでよく聞くこれらの人形店は浅草橋にあります。浅草橋と人形の関係を「人形のまるぎん」のページから引用します。

浅草橋といえば人形の街です。かつては30数軒の人形屋が、今日でも10数軒が、しのぎを削っています。が何故ここに人形屋が多いかというと、江戸時代頃、ここに浅草見付という門があり、ここから浅草寺(つまり観音様)までの参道の両側にあったお土産やさんが、後に発展したのが、人形屋やおもちゃ屋なのです。人形屋は今は浅草橋駅付近に集中していますが、バンダイはじめ玩具メーカーや玩具問屋は中間の蔵前付近に多数あります。人気テレビ番組の「アド街ック天国」の浅草橋編の第一位はもちろん人形街でした。浅草見附から浅草寺まではほとんど一直線のため、古い川柳に『浅草寺、見附で聞けば、突き当たり』という句もあります。ただし、地下鉄で二駅、歩けば30分はかかります、浅草と浅草橋は、意外と離れているのです。

浅草橋には又、袋物や雑貨の問屋さんが多数あります。それは地理的な理由だからです。隅田川と神田川にはさまれたこの地域に、物資輸送を河川交通に頼っていた江戸時代には、大量の荷物を扱う問屋さんが集中したのは、自然の成り行きだったのです。

中略

現在の浅草橋は人形と手芸と雑貨の街です、最近ビーズ手芸のお店が増えたことにも驚きますが、一番人出の多いお店は「シモジマ」さんです、本業は包装用品の問屋さんですが、当店隣のシモジマギフトラップ館は、一階でイタリア、タイ、韓国などの輸入食材を安売りしています。また数軒先の五号館のニ階三階では文房具を、五階では家庭雑貨を問屋価格で販売しています。安いのでいつも人がいっぱい、さらに何軒も店があるのでこの江戸通りをシモジマ通りという人もいるほどです。当店へのついでに覗いてみてください。

写真:榊神社

第六天榊神社(だいろくてんさかきじんじゃ)は、東京都台東区蔵前にある神社。略して「第六天神社」または単に「榊神社」ともいう。

写真:黒塀

写真:柳橋

写真:神田川の終点

黒塀は料亭でしょうか船宿でしょうか。

柳橋

台東区柳橋一丁目一番一号

この橋は元禄十一年(1698)に、神田川が隅田川に注ぐところにかけられ、最初は「川口出口の橋」と呼ばれた。近くに幕府の矢の蔵があったとにちなみ、矢の倉橋・矢之城橋と呼んだともいう。柳橋は享保頃からの呼称らしい。橋の名の由来には、「柳原堤の末にある」「矢之城を柳の字に書き換えた」「橋畔の柳にちなむ」など諸説ある。鉄橋にかけ替えられたのは明治二十年で、現在の橋は昭和四年に完成した。江戸時代、橋畔は船舶が並んで賑わった。幕末・明治以降、柳橋は花柳界として名を知られ、多くの文人墨客が題材に取り上げている。また、柳橋は落語にもよく登場し「船徳」等はこの地を舞台にした噺である。

[柳橋ゆかりの人々]

成島柳北 蔵前生まれ。『柳橋新誌』を著した。

小林清親 「元柳橋両国遠景」で、往時の柳橋周辺の情景を描いた。

正岡子規 句集『寒山落木』の中で「春の夜や 女見返る 柳橋」と詠んだ。

島崎藤村 今の柳橋一丁目に住み、柳橋を題材にした随筆『新片町にて』を発表し、小説『沈黙』の中では大正期の柳橋界隈を情景豊かに書いている。また、代表作の『春』『家』などの作品も柳橋在住の時に発表した。

池波正太郎 『剣客商売』などの作品で柳橋界隈を取り上げている。

平成二十八年

台東区教育委員会

写真:なまこ壁と隅田川テラス

写真:隅田川と東京スカイツリー

写真:狂い咲きのハクモクレン

総武線の鉄橋あたりから隅田川テラスに出て、上流に向かって歩きます。ハクモクレンが5本くらい植えてあって、どれも狂い咲きの様相でした。川沿いの特殊な環境ということで普通より早く咲いてしまったものの、寒くて花が霜にやられたといった感じでした。面白いですね。

写真:蔵前橋(くらまえばし)

写真:首尾の松

レリーフには「くらまえはし」と書いてあるので調べてみたのですが、「くらまえばし」が正解のようです。首尾の松についてはWikipediaの蔵前のページから引用します。

蔵前という地名はこの地に江戸幕府の御米蔵(浅草御蔵)があったことに由来する。

この蔵は幕府が天領他から集めた米を収蔵するためのもので、元和6年(1620年)に鳥越神社の丘(鳥越山)にあった三神社のうち二社を移転させ、丘の切り崩しによって隅田川を埋め立てて造られた。その総敷地面積は36646坪(ただし『御府内備考』は27900坪とする)、東を隅田川、他の南北西の三方を堀で囲み、67棟の蔵があった。

この蔵の米が旗本・御家人たちにとっての扶持米すなわち今でいう給料となり、これを管理出納する勘定奉行配下の蔵奉行をはじめ大勢の役人が敷地内や、新たに鳥越山の北側や西側に広がる湿地帯だった姫ヶ池なども埋め立てて武家屋敷を整備し、役宅を与えられ住んでいた。

浅草御蔵は、隅田川の右岸に上流から一番、二番と数える8本の堀を作り、それに面した多くの米蔵が連なった。四番堀と五番堀の間には、「首尾の松」という枝を川面に垂れた松の木があった。この名前の由来には諸説がある。首尾の松は江戸中期の安永年間に大風に倒れ、その後何度か接ぎ木を試みたが明治までに枯れてしまった。

御蔵の随伴施設の厩が北側にあり、対岸には御米蔵に匹敵する広さの幕府の建築資材を貯蔵する御竹蔵が置かれ、御蔵から隅田川の対岸に渡る「御厩河岸の渡し」があった。また南側にも渡しがあり「御蔵の渡し」の名があったが、こちらは富士山が見渡せたため「富士見の渡し」とも呼ばれた。御厩河岸の渡しは転覆事故が多く、「三途の渡し」とも言われたことがある。

御蔵の西側にある町は江戸時代中期以降蔵前と呼ばれるようになり、多くの米問屋や札差が店を並べ、札差は武士に代わって御蔵から米の受け取りや運搬・売却を代行した。札差がこの地域に住むようになったのは寛文の頃にさかのぼるという。札差は預かった米から手数料を引いて米と現金を武士に渡し、現物で手元に残った分の米は小売の米屋たちに手数料を付けて売るほかに、大名や旗本・御家人に金も貸し付けて莫大な利益を得、吉原遊廓や江戸三座を借り切りにするなどして豪遊した。

なお、享保年間に、対岸の御竹蔵は貯木機能を猿江(現在の猿江恩賜公園)に移し、御竹蔵も米蔵として使われた。

写真:蔵前橋

写真:東京スカイツリー

ここは東京マラソンのコースになっており、コーンは先ほどまで車道上に置かれていたものでしょう。マラソンの交通規制のおかげかどうか、この日は走っている車の数が極端に少なかったです。

写真:都立横網町公園

東京都慰霊堂があり、重たい雰囲気の公園です。Wikipediaから引用します。

当公園は元々陸軍被服廠があったところであったが1922年に赤羽(現在の東京都北区)に移転し、東京市(当時)が買収し公園として整備したものである。工事は1923年7月から始まったが、その最中の9月1日に関東大震災がおきた。直後、周辺の下町一帯から多くの人が、この造成中の公園を絶好の避難場所とみなして集まったが、16時ごろ、地震で発生した火災による熱風が人々を襲った。避難の際に持ち出した家財道具に火が移り、さらに巨大な火災旋風が発生、人はおろか荷物や馬車までも巻き上げ、炎の中に飲み込んでいった。結果、横網町公園に避難した人だけで38,000人が犠牲になったという。震災後、その38,000人の遺体はその場で火葬され、3メートルの高さになるほどの大量の遺骨はその場に急遽作られた仮設の慰霊堂に収容された。やがて東京の復興が進む中、建築家・伊東忠太の設計の元、当公園に関東大震災による遭難死者約58,000人の遺骨を納める納骨堂(三重塔)や慰霊堂が建てられ、1930年に完成。数十個の大瓶に移された遺骨は堂内に安置された。また横網町公園自体も1930年9月1日に開園した。翌1931年には当公園内に関東大震災の惨劇とそこからの復興を後世に伝えるため、復興記念館が完成した。しかし、1945年、東京は第二次世界大戦により再び焦土と化し、多くの犠牲者が出た。特に3月10日の東京大空襲では多くの犠牲者が出た。当横網町公園をはじめ、多くの公園に犠牲者が仮埋葬されていた。その後第二次世界大戦で身元不明の遺骨などを当公園にある納骨堂を拡張し「震災記念堂」に合祀されることになった。そして1951年に「東京都慰霊堂」と改称され現在にいたっている。他には関東大震災の際に、朝鮮系の住民が震災に乗じて略奪や襲撃を起こしているという情報が流れたため、一部の朝鮮人(朝鮮人と間違えられた日本人も)が混乱下の避難民により殺害され、それを追悼する石碑や、東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑などがあり、横網町公園は関東大震災と第二次世界大戦のメモリアルパークとしての要素が強い公園となっている。

重たい歴史ですがこの場を訪れ、歴史を正しく認識してゆくことが重要なのだと思います。

慰霊堂の脇の場所をお借りしてストレッチをして解散しました。この日はヱビスビールの日でヱビスビールが半額で飲めるライオンに行きたかったのですが断念し、中目黒へ戻ってきました。新規開拓「串カツ田中」でチンチロリンにつられてジム・ビームのハイボールを飲みすぎ、勢い余って伊勢五本店にまで繰り出したため、翌日二日酔いに悩まされる羽目になりました。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール