小池都知事が提唱する「ステイホーム週間」が始まってから初めてのウォーキングになります。参加者は4名で、ストレッチも距離を取りウォーキングも間隔をあけ、それなりの配慮をして歩いています。

8キロ弱と、すこやか歩こう会では平均的なウォーキングなのですが、活動を終えた時はかなり疲れており、体力が落ちていること実感しました。こんな時なので意識して体を動かし免疫力を高め、生活習慣病に陥らないことも、大切な人を失わないため感染症にかからないことと同じくらい大切なのではないでしょうか。

目黒川沿いのジャスミン

中目黒GTに集合し、目黒川舟入場でストレッチをしてから目黒川をさかのぼってゆきます。

みどりの鎌倉街道

猿楽町交番から目黒川方面へ下りの一方通行は私が子供の頃は暗闇坂と言っていました。現在渋谷区の施設として公開されている旧朝倉邸に忍び込んでカブトムシを探しました。私は会ったことはありませんがお婆さんが住んでいて見つかると怒られるとのことでした。目切坂として月刊めぐろに紹介されていますのでその記事を引用します。

目黒の坂 目切坂

更新日:2014年2月3日

「目黒の坂」は、「月刊めぐろ」1972年3月号から1984年2月号の掲載記事を再構成し編集したものです。

目黒の坂 目切坂

東横線代官山トンネルの真上にある交差点の一番せまい道を入ると、目切坂がある。この坂は、青葉台一丁目と上目黒一丁目の境を、高い塀と住宅に囲まれて、いくつかに折れ曲がり、西に下っている。坂の形は、今も昔もあまり変わりはないという。

この坂のある位置は、東横線中目黒駅のホームから代官山の方を見るとわかるように、ちょっとした山となっている。この山を丸旦山と呼び、急な傾斜になっている。そのためふもとから山頂までは、切り通しを設けねばならなかった。ところが、この坂は、斜めに切り通しをしたので、ちょうどひき臼の目切に似ていたという。

また、明治10年ごろまで、この坂上で伊藤與右ヱ門という者が、石臼の目を切る仕事をしていたということで、「目切坂」と呼ばれたそうだ。ほかにもいくつか説はあるが、はっきりしたことはわかっていない。

また、この坂は、昔、鎌倉街道の中途にある昼なお暗い林の中を通っていた。そんなことから別名を「くらやみ坂」または「しめ切坂」などとも呼ばれていた。

坂上から歩いて下ると約300歩あるので、250メートルぐらいはあろう。坂には、4つのカーブがある。住宅建設が進み、周囲の様子はかなり変化してきているが、今でも歩く人は少ない。ときどき自転車を重そうに押して上って行く人が、目につくぐらいである。そうかといって深閑としているわけではない。坂上の大通りから、しばしば自動車が下って行く。

以前、歩道が狭く歩きにくい坂でしたが東京音楽大学のキャンパスが完成し「みどりの鎌倉街道」を歩けるようになったためとても便利になりました。すこやか歩こう会でみどりの鎌倉街道を歩くのは初めてです。鎌倉街道ですが東は並木橋を越えて金王八幡宮を通り、原宿方面へ続きます。西については同じ月刊めぐろから引用してみましょう。

目黒の坂 小川坂

更新日:2014年2月3日

「目黒の坂」は、「月刊めぐろ」1972年3月号から1984年2月号の掲載記事を再構成し編集したものです。

目黒の坂 小川坂

中目黒駅から山手通りを大橋方面へ向かって歩くと、上目黒交差点から西へ斜めに入る道がある。東山一丁目と上目黒三丁目の境を、烏森小学校のほうへと上るこの道が小川坂。弓のような弧を描く緩やかな坂で、周辺に旧家小川家所有の土地が多かったのが、名前の由来ときく。

小川坂上の寿福寺辺りは、小高い丘陵地帯で、旧小字名を宿山と呼んだ。鎌倉街道のひとつがここを通過していたから、その宿駅という意味であろうか。

小川坂も鎌倉街道の一部で、坂を下ると目黒川に架かる宿山橋から目切坂を経て渋谷へと続き、坂を上ると寿福寺から碑文谷八幡宮、下野毛へと通ずる。昔、坂東武者が鎌倉目指して駆けたこの坂も、現代の馬「自動車」にとっては下りだけの一方通行路である。

新坂橋

スプリングバレーブルワリー東京

この橋跡を意識して見ている人は少ないでしょう。代官山駅近くかつて踏切があった坂にあり、三田用水の分水にかけられた橋でした。槍ヶ崎に樋が架けれていたころから何度も通っていますが、用水が流れていた記憶はありません。スプリングバレーブルワリー東京へ行くことがあったら近くの橋跡を探してみてください。

庚申塔群

庚申橋西交差点

踏切があった坂を登り、尾根を越えるとすぐ下りになって下りきった恵比寿西1交差点手前に庚申塔群があります。かつて目黒や世田谷の百姓が野菜を担いで歩いた道で、庚申橋を越えると江戸御府内に入ります。

阿弥陀石棺仏

阿弥陀石棺仏

東三丁目10-13 曹洞宗 渋谷山 福昌寺

区指定有形文化財 平成19年3月1日

石棺仏とは、古墳時代の石棺を転用して、そこに仏像を彫り込んで路傍に立て庶民が礼拝の対象としたものです。本石棺仏は、古墳時代中後期頃の家型石棺の蓋を利用しており、その内側は長方形に彫り窪められています。中心部に表されるのは蓮台上に立つ阿弥陀如来像で、船形光背を負い、来迎印を結ぶ姿が浮き彫りにされています。現存する阿弥陀石棺仏の多くが座像であり、このような立像は稀な例になります。

この石棺仏の材質は、兵庫県高砂市・加西市付近を産地とする播磨竜山石と考えられます。石棺仏が彫られた時期は、その像容や年紀を持つほかの作例から見て、南北朝時代頃と推定されます。現状は石棺蓋の上端部に物が奉置されるような窪みが穿たれていますが、阿弥陀如来像や蓮華座に破損や摩滅等がほとんど見られず、保存状態は比較的良好です。

この阿弥陀石棺仏は、和歌山県那賀郡から運ばれて来たものと伝えられ、昭和25年頃に造園業を営む東光園が入手して当寺に寄進したもので、東京では本例のみという珍しいものです。

渋谷区教育委員会

広尾商店街

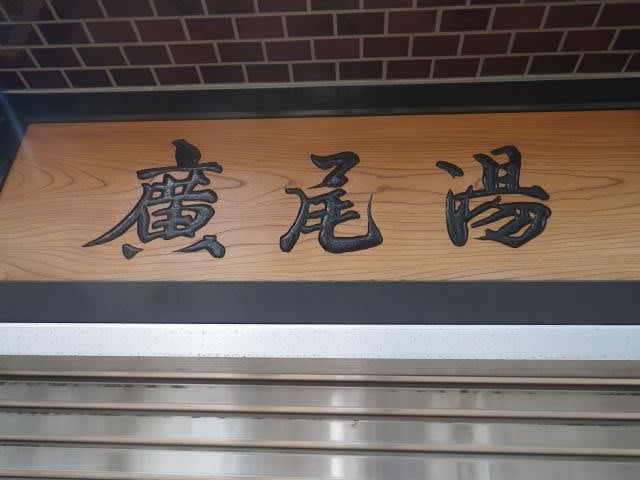

広尾湯

明治通り渋谷橋から裏道に入り、東北寺の墓地脇から臨川小学校裏を抜け、祥雲寺墓地北側の道を歩いて広尾商店街に出ました。ドイツパンの東京フロインドリーブはシャッターが閉まっていました。最近閉店してしまったとのことで残念です。バウエルンブロートとプレッツェルがおいしかったのに。この場所、しかも商店街の真ん中にお風呂屋さんが健在とは嬉しいことです。

モルモン教会の天使

西をむいていると記憶していたのですが逆で東を向いていました。東日本大震災の時に逆向きになってしまったとユタ州から来た人に教えてもらったことを覚えています。そのユタ州でも最近地震があり、ソルトレイクシティのモルモンテンプル尖塔の天使は落ちてしまったようです。

有栖川公園

こちらでトイレ休憩としました。遊具がある児童遊園は港区により閉鎖されていましたが、広場では多くの子供ずれ家族が遊んでいました。百年に一度ともいわれる感染症騒ぎは、子供の成長にどんな影響を与えているのでしょう。

恵比寿ガーデンプレイス

新富士見坂を下り、天現寺交差点の歩道橋を渡って外苑西通りを南へ向かい、港区渋谷区品川区の三区界を右折し、目黒区渋谷区品川区の三区界を通りウェスティンの裏からガーデンプレイスに入りました。三越もグラススクエアの飲食店も休業中で、ガーデンプレイスは閑散としていました。

からくり時計

エントランスパビリオン前を通った時にちょうど3時になりからくり時計が動き始めました。ドイツミュンヘン新市庁舎の仕掛時計「Glockenspiel(グロッケンシュピール)」をモチーフに作ったものと思われますが、看板にはオクトーバフェスタの文字が見えます。ミュンヘンの旅をまとめたものはこちら。グロッケンシュピールはかなり大規模ですが、高いところで遠いんですよね。

先頭がもっているのはバイエルンの旗

サッカーファンにはおなじみなのかもしれませんが青い旗はバイエルン州の州旗です。ミュンヘンはバイエルン州の州都として栄えました。

からくり時計のフィナーレ

9月中頃からひと月くらい行われるオクトーバーフェストはビール会社が祭り向けに特別に醸造したアルコール度数の高いビールの樽を市長が開栓することを合図に始まります。感染症の影響で今年のオクトーバーフェストは中止が決まっています。ミュンヘンじゃなくていいから、早くビヤホールでビールが飲みたい!

コースは別所坂公園でゴールの予定でしたが、3時で閉鎖されてしまうので新茶屋坂を下りてこの日のゴールとしました。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール