久しぶりの「電車での移動を伴う」ウォーキングです。前回は4月4日に大倉山へ行っています。4月7日に緊急事態が宣言され電車での移動を自粛して、目黒区内を中心に歩いていました。緊急事態宣言解除後も都県を越えての旅行自粛が求められたため、横浜へのウォーキングは自粛。都県を越えての旅行が解禁になり77日ぶりに電車での移動を伴うウォーキングを再開です。

「せんがわ」駅

渋谷で集合→井の頭線→京王線→仙川駅と移動し駅の手前の車内アナウンスで駅名が「せんかわ」ではなく「せんがわ」であることを知り、証拠の写真を撮っておきました。我々が最上流部から歩いてきた川は仙川(せんかわ)です。

改札前のソメイヨシノ

パチンコ屋

甲州街道にかかる歩道橋

マンホール

改札を出るとソメイヨシノのまわりにベンチがあります。木陰と座る場所を提供してくれてありがたいです。甲州街道にかかる歩道橋はずいぶん錆びていますね。調布市の花はサルスベリでした。

仙川の仙人

苔

タチアオイ

仙川

駅から北上し弁天橋から川沿いを歩き始めました。ストレッチをした場所では蚊の襲撃を受け、これからの季節は虫よけが必要と実感したところです。

スッポン

実際のところこれがスッポンなのか亀なのかわかりませんが、スッポンということにしておきます。ネットで調べると「仙川のスッポン」という写真が散見され、特徴も似ているのでスッポンということにしておきましょう。

ユリ

ユリ

アバカンサス

ユリにも色々種類があるのでしょうがわからないのでユリとしておきます。

鵜

日向ぼっこでしょうかねぇ。

駒大野球場

ホザキシモツケ

北海道で見たホザキシモツケが印象的で都内では見たことがなかったので半信半疑ですが、たぶんホザキシモツケです。

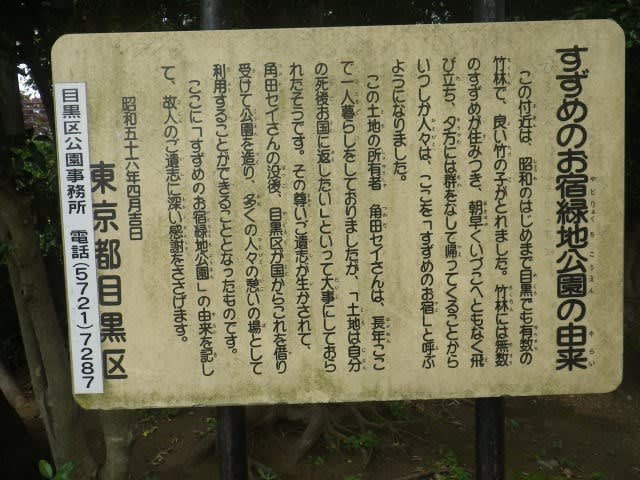

祖師谷公園

仙川の清流

祖師谷公園あたりの流れがきれいです。

成城学園

祖師谷三公園

成城学園付近の公園をお借りしてストレッチをしてこの日は解散です。withコロナのウォーキングはまだまだ手探り状態。電車の中での会話は楽しいのでしょうが、ちょっと賑やかになりすぎかな?会話の自粛をお願いするかどうか、ちょっと悩ましいところです。

反省会は少人数で短時間、久しぶりに渋谷のライオンへ行きました。税別3,500円の飲み放題コース。おいしいビールを堪能しました。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール