ずいぶん昔に設定したコースで地図のタイムスタンプを見ると2005年5月となっています。東京スカイツリーが2012年に開業して賑わっているということで、しばらくこのコースは封印していました。昨年11月に計画をしていたのですが、雨で中止になっていました。このブログにもこのコースを書いたものはないので、久しぶりに歩くコースとなりました。

上野の街は雨模様

天気予報は夕方から雨で、1時スタートでは雨に降られないと思っていました。9時半ころ実施の判断をしてメールを流し、中目黒GTに集合した1時にはぽつぽつ雨が降っていましたが、今年最後のウォーキングということで決行しました。

台東区役所

日比谷線で上野駅に到着しこれまでは1番出口の東京メトロビルの前でストレッチをしていたのですが、年末で人が多いこと、参加者が20名を越えて大人数なことから近くの公園を探します。区役所脇に小さな公園があり、そちらをお借りしてストレッチをしました。

清洲橋通り交差点

ストレッチのため本来のコースである昭和通りから離れてしまったので、清洲橋通りとかっぱ橋本通りの交差点まで誘導し、担当誘導員に引き継ぎました。月四回のウォーキングで週ごとに担当誘導員がいて、全体を誘導してくれます。都合で誘導員が参加できない場合は、参加者が地図を見て相談しながら歩くことになっています。

かっぱ通り商和会

佃煮屋さん

河童像

旧町名由来案内

下町まちしるべ

旧松葉町

この付近は元禄十一年(一六九八)に勅額火事といわれる大火に見舞われ焼失した。跡地には多<の寺院が移転し、門前町が開かれるに伴って新寺町と呼ばれるようになった。

本町は、明治二年(一八六九)それまであつた浅留町と浅草坂本町に付近の門前町かひとつになってできた。町名は新寺町の名主高松喜内の「松」と坂本町名主二葉伝次郎の「葉」をとって名付けられた。

町内に「河童大明神」で知られる曹源寺がある。昔、このあたりは土地が低いため雨が降るとたちまち水が出て人々は苦しんでいた。雨合羽商の合羽川太郎は、これを見てだまっていられず排水のための堀割を作ろうとしたが工事は思うように進まない。そこにかつて川太郎に助けられたという河童が出てきて川太郎の工事を手伝い、困難な工事をまたた<まに完成させたという。このようなことから曹源寺には川太郎の墓とともに河童が大明神としてまつられたという。

この通りを歩くのも久しぶりですが、外国人旅行者も訪れているようです。ここを案内したら面白いだろうなとは考えていたのですが、いまだに実現していません。そのうち試してみましょう。河童を辞書で引いてみるとこんな英文がありました。“a mischievous Japanese water sprite called 'kappa'”、和訳してみると「『カッパ』と呼ばれるやんちゃな、日本の、水の妖精」といったところでしょうか。妖精というより妖怪かなぁと思うのですが、妖怪の英訳は“ghost”“phantom”“monster”とあり、ちょっとネガティブな訳語なのかな。善と悪を分けたがる西洋の文化と、善悪があいまいな日本文化の違いだと思います。こんな話題をきっかけに日本文化を紹介できるくらい、英語を喋れないといけませんね。

ふぐ牧野

こんなところでてっちりを食してみたい!でも人気店で、少々お高いようです。日本語会話サロンに来ているアジア系アメリカ人に「フグ鍋美味しいよ」と教えてあげたら、「こわい」と言っていました。

曹源寺

かっぱ寺についてWikipediaから引用します。

当寺院は、天正16年に(1588年)に江戸・和田倉門付近に創建された。その後、明暦の大火により当地に移転した。

当地一帯は低地で水はけも悪く、しばしば水害に悩まされた。そこで当地の商人・合羽屋喜八が私財を投じ、新堀川(現在の合羽橋道具街にあった水路。合羽橋の名の由来の一つ)の開削の工事を行った。

言い伝えによるとこの工事の折、近隣の隅田川に棲んでいたとされる河童が手伝ったと言われている。文化11年(1814年)に喜八が没し、菩提寺である当寺院に葬られいつしか「かっぱ寺」と言われるようになった。

その後この工事を手伝った河童を見かけると様々なご利益があると評判を呼んだ。そして「河童大明神」として祀られ、 商売繁昌などに霊験があるといわれ、当寺院に祀られるようになったと言われている。

かおう会とスカイツリー

くまモン

かおう会の正式名称は「かっぱ橋かおう会商店街」だそうです。やっぱり女性の河童が描かれています。「女性」は変かもしれませんが。子供のころ黄桜のテレビコマーシャルでドキドキしました。黄桜とマスプロアンテナは鉄板でしたね。人間のヌードだと放送できないので、河童として描いているのでしょう。やっぱり雌というより女性でしょうね。

合羽橋交差点

包丁専門

ショーウィンドウ

かっぱ村

かっぱ橋本通りとかっぱ橋道具街通りが交わる場所が合羽橋交差点です。

どぜう飯田屋

国際通り交差点

浅草今半

東洋館

どぜうはなじみがないのでそれほど食べたいとは思わないのですが、試してみたい気はします。今半は魅力ですがすき焼き昼膳3,800円。手が出ないわけではない。

東洋館についてはWikipediaから引用します。

概要

現在はいろもの(漫才、漫談など)を中心とした演芸場。建物を同じくする姉妹館・浅草演芸ホール(落語中心の寄席)とともに、歴史ある浅草お笑い文化の一角を担う存在である。

漫才協会、東京演芸協会、ボーイズバラエティ協会の各色物演芸団体の定席が設けられる。また、浅草演芸ホールをはじめとした寄席に出演できない円楽一門会、落語立川流の噺家も出演、さらに毎月月末には独自のお笑いライブも催すなど、東京演芸の振興に一役買っている。

毎年初席は落語協会の落語定席として使用されており、落語家もビルのなかを上下して相互の寄席に出演する。またこの初席のみ入場券は共通で、客は浅草演芸ホールと当劇場を相互に行き来できる。

歴史

ストリップ劇場の開場

第二次世界大戦前、この地に三友館という映画館があった。戦後、この三友館の支配人であった松倉宇七(東洋興業創業者)はストリップ劇場・ロック座の成功に伴い、この地に同じくストリップ劇場・フランス座を開設。1964年、いったん閉鎖し、これまでフランス座のあった1Fに通常の劇場(「東洋劇場」)を、建て増しした上階に落語の寄席(浅草演芸ホール)を、すなわち2つの劇場を新たに開設した。

松倉はもともと演劇青年で、それも自分が演出した演劇をやってみたかったのである。その舞台として東洋劇場が作られた。しかし、専属主演女優(炎加世子)の夜逃げなどアクシデントもあり、営業成績という点ではお荷物になったため、東洋劇場の閉鎖を決断。東洋劇場が入っていた(すなわちかつてのフランス座だった)1Fに浅草演芸ホールを移転し、空いた上階で、フランス座を再開場することにした。

ストリップとお笑いの殿堂

舞踊中心の上品なストリップと幕間の爆笑コントを売り物にしていた。コントを演じていたのが「主な出身者」で記されている芸人たちで、いわゆる浅草芸人としていずれも大スターとなった。無名時代の井上ひさしが劇場座付き作者をつとめたことがあり、照明係など雑用をこなしながら、同劇場のコント台本を担当した。井上はこの劇場のことを「ストリップ界の東京大学」と言っていた。だが、そんな彼らも、深見千三郎などは除き、ほとんどは、テレビの世界に移り、浅草のスターから日本のスターへとのしあがっていった。

ビートたけしの古巣

北野武は、ここですさまじくキレのあるコントを演じていた「浅草の師匠」こと深見に弟子入りし、芸人への第一歩を踏み出す。エレベーターボーイをしながらコントやタップダンスを学んだ。また、兼子二郎(後のビートきよし)と出会い、後の漫才ブームの牽引役となる「ツービート」結成のきっかけとなった場所でもある。たけしは大スターになってから自分の弟子(当地浅草での修行にちなみ浅草キッドと命名)を修行に出す。しかし、支配人の岡山がろくに給料を支払わなかった事から劇場への恨みを募らせ、機材をめちゃくちゃに破壊するなどの報復を行い、最終的にはたけし自身も激怒して軍団員を引き揚げている。

演芸場への転身

しかしながら、猥雑が売り物の関西系ストリップが全盛になるにつれ「健全すぎる」フランス座の舞台はサービス不足とみなされ、浅草の斜陽化もあり客足が減る一方であった。東洋興業がとった決断はストリップから完全に手を引く事であった。2000年にストリップ興行を打ち切る。同年改装の上、落語、講談、浪曲以外のいろもの寄席「浅草フランス座演芸場東洋館」に改称、現在に至る。

浅草寺参道

参道脇の洋品店

浅草木馬亭

花やしき

浅草寺

参道もお寺も参拝客でにぎわっていました。普段平日にしか来ないので、休日これほど人が多いとは。普段通りの外国人に日本人が加わって多くなっているのかな。

浅草寺は東京で一番古いお寺です。知っているようであまり知らない浅草寺の歴史についてお寺のホームページから引用します。

浅草寺は、1400年近い歴史をもつ観音霊場である。寺伝によると、ご本尊がお姿を現されたのは、飛鳥時代、推古天皇36年(628)3月18日の早朝であった。

宮戸川(今の隅田川)のほとりに住む檜前浜成・竹成兄弟が漁をしている最中、投網の中に一躰の像を発見した。仏像のことをよく知らなかった浜成・竹成兄弟は、像を水中に投じ、場所を変えて何度か網を打った。しかしそのたびに尊像が網にかかるばかりで、魚は捕れなかったので兄弟はこの尊像を持ち帰った。

土師中知(名前には諸説あり)という土地の長に見てもらうと、聖観世音菩薩の尊像であるとわかった。そして翌19日の朝、里の童子たちが草でつくったお堂に、この観音さまをお祀りした。「御名を称えて一心に願い事をすれば、必ず功徳をお授けくださる仏さまである」と、浜成・竹成兄弟や近隣の人びとに語り聞かせた中知は、やがて私宅を寺に改め、観音さまの礼拝供養に生涯を捧げた。

浅草寺に伝わる縁起には、観音さま示現の日、一夜にして辺りに千株ほどの松が生じ、3日を過ぎると天から金の鱗をもつ龍が松林の中にくだったと記されている。この瑞祥が、後につけられた山号「金龍山」の由来となった。また現在、浅草寺寺舞として奉演されている「金龍の舞」も、これに因む。

尊像を隅田川から拾い上げた漁師の二人の兄弟と、私宅を寺に改めた土地の長の合わせて三名を祀っているのが浅草神社で、三社様、三社権現などとも呼ばれています。

施無畏

本堂の正面額には「施無畏」と書かれています。これについてお寺のページから引用します。

深見玄岱筆〔享保12年(1727)奉納〕

観音さまは経典において、「施無畏者」とも呼ばれ、人々の不安や恐怖を取り除き、「畏れ無きを施して」下さる。「施無畏」とは、観音さまのおはたらきそのものを意味する。

二天門バス乗り場

団体客が乗車するバス乗り場で、降車用の場所は別にあります。バス乗り場は10分間隔で予約制になっており、お客さんもバスも待たせないようにするのが難しいところです。

東京スカイツリー

花の碑

春のうららの隅田川

のぼりくだりの舟人が・・・

武島羽衣作詞・滝廉太郎作曲「花」。本碑は、羽衣自筆の歌詞を刻み、昭和31年(1956)11月3日、その教え子たちで結成された「武島羽衣先生歌碑建設会」によって建立された。

武島羽衣は、明治5年(1872)、日本橋の木綿問屋に生まれ、赤門派の詩人、美文家として知られる人物である。明治33年(1900)、東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授である武島羽衣と、同校の助教授、滝廉太郎とともに「花」を完成した。羽衣28歳、滝廉太郎21歳の時であった。

滝廉太郎は、作曲者として有名な人物であるが、よく知られているものに「荒城の月」「鳩ぽっぽ」などがある。「花」完成の3年後、明治36年(1903)6月29日、24歳の生涯を閉じた。

武島羽衣はその後、明治43年(1910)から昭和36年(1961)退職するまでの長い期間、日本女子大学で教鞭をふるい、昭和42年(1967)2月3日、94歳で没した。

手漕ぎ舟の行き交う、往時ののどかな隅田川。その情景は、歌曲「花」により、今なお多くの人々に親しまれ、歌いつがれている。

平成11年(1999)3月 台東区教育委員会

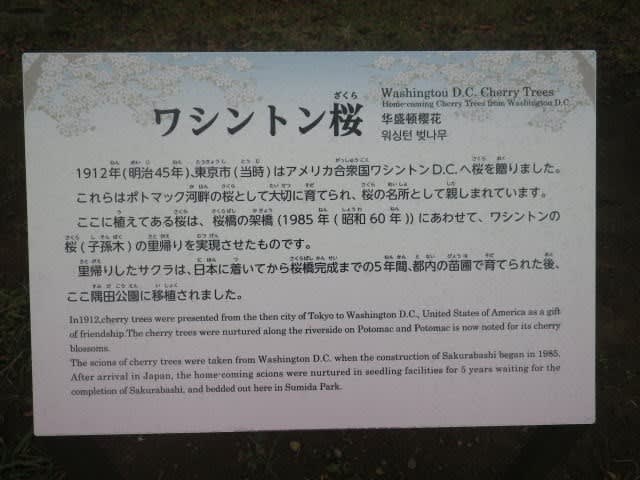

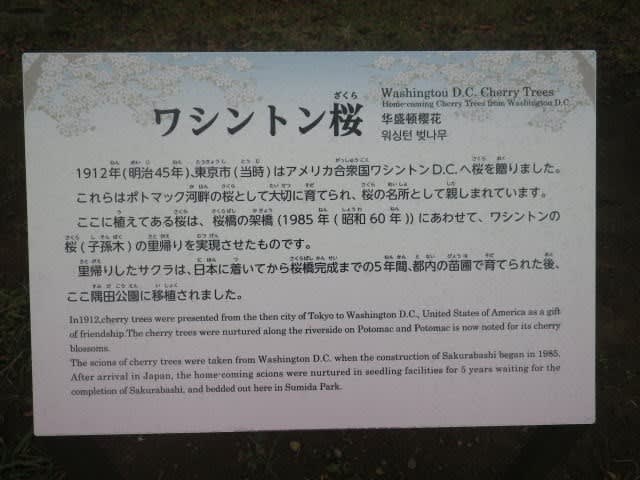

ワシントン桜

1912年(明治45年)、東京市(当時)はアメリカ合衆国ワシントンD.C.へ桜を贈りました。

これらはポトマック河畔の桜として大切に育てられ、桜の名所として親しまれています。

ここに植えてある桜は、桜橋架橋(1985年(昭和60年))に合わせて、ワシントンの桜(子孫木)の里帰りを実現させたものです。

里帰りしたサクラは、日本についてから桜橋完成までの5年間、都内の苗圃で育てられた後、ここ墨田公園に移植されました。

桜橋とスカイツリー

隅田川

常夜灯

墨田公園 散策解説板⑥

常夜灯と渡し船

隅田川の水運と向島風情の象徴

この常夜燈の置かれている場所は、かつて牛嶋神社の境内地でした。牛嶋神社は隅田公園の整備とともに現在地に移転しましたが、この常夜燈だけはここに残されました。それは墨堤における重要な目印であったためです。

この付近にはかつて「竹屋の渡し」が設けられ、春の花見や夏の花火見物、明治に入ってからは向島の花柳界へと遊興客を数多く運んできました。まだ照明が発達していないこの時代にはこの常夜燈の明かりが非常に重要な役割を果たしていました。また、明治の画家達は墨堤の桜とこの常夜燈を好んで組み合わせることにより、向島の風情を描きました。当時の向島の格好のシンボルとしてその姿を今に伝えています。

言問団子

お団子や桜餅を買って、向島百花園でストレッチをして解散となりました。雨はやんでいたものの、もう薄暗くなっていたのと冬枯れで、百花園に寄らずに皆さん東向島の駅へ向かわれたようです。

東武電車

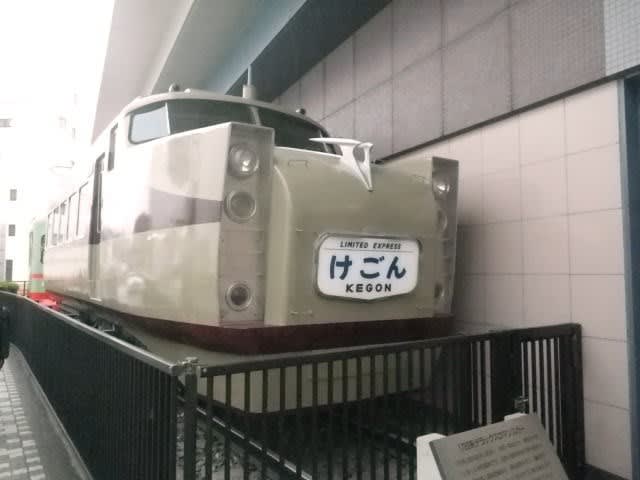

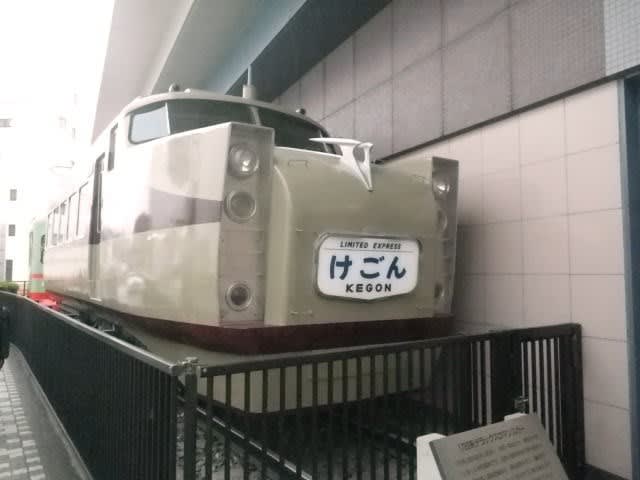

東武特急けごん

1720系デラックスロマンスカー

1720系は昭和35年に就役し、浅草~東武日光・鬼怒川方面 へと走った特急電車です。当時の車両技術の粋を集めたオール電動車6両固定編成で、昭和48年までに7編成作られました。ジュークボックス付きのサロン室を備えるデラックス車両として長い間東武鉄道の看板特急でしたが、100系特急スペーシアにその女王の座をゆずり平成3年引退しました。

東向島(旧玉ノ井)

東急車両

東向島駅より玉ノ井駅の方が風情があっていいような気がするのですが、1987年に駅名を変更した後はかっこ書きの中に納まっているようです。玉ノ井では色っぽすぎるのかな?玉の井についてWikipediaから引用します。

玉の井(たまのい)は、戦前から1958年(昭和33年)の売春防止法施行まで、旧東京市向島区寺島町(現在の東京都墨田区東向島五丁目、東向島六丁目、墨田三丁目)に存在した私娼街である。永井荷風の小説『墨東綺譚』、滝田ゆうの漫画『寺島町奇譚』の舞台として知られる。

玉の井の起源

玉の井の起源については、永井荷風の『墨東綺譚』によれば、1918年(大正7年)~1919年(大正8年)のころ、浅草観音堂裏に言問通りが開かれるに際して、その近辺にあった銘酒屋等がこの地へ移ってきたのが始まり。この当時、この地は東京市外であった。

その後、関東大震災後の復興に際して、浅草では銘酒屋の再建が許可されず、亀戸とともに銘酒屋営業が認められた玉の井は、ますます繁栄する。

また、浅草からこの付近まで一直線に通る道路(現、国道6号)が開通したほか、1931年(昭和6年)には東武鉄道が伊勢崎線の起点を業平橋駅(現、とうきょうスカイツリー駅)から現在の浅草駅に移したことで、浅草から玉ノ井駅(現、東向島駅)までのアクセスが格段に良くなったことも繁栄を助長した。

銘酒屋(めいしゅや)は、銘酒を売るという看板をあげ、飲み屋を装いながら、ひそかに私娼を抱えて売春した店。明治時代から大正時代、東京市を中心にみられた。東京の下町では、「めいしや」と発音する。銘酒屋と同様の私娼の表看板としては、飲食店、小料理屋、遊技場、新聞縦覧所、碁会所などが用いられた。

通過列車があるというのでてっきり東武車両が来るものと思っていたところへ来たのは、田園都市線の東急車両でした。半蔵門線を経由して押上から東武スカイツリーラインに乗り入れているのです。

北千住に出て天狗で納会。

渡邊酒造場 芋焼酎 旭萬年 雪のまんねん 28度

白瀑(しらたき) ど 純米にごり酒

納会の後勢い余って中目黒で伊勢五本店とONCEをはしごする懲りない面々でした。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

上野の街は雨模様

天気予報は夕方から雨で、1時スタートでは雨に降られないと思っていました。9時半ころ実施の判断をしてメールを流し、中目黒GTに集合した1時にはぽつぽつ雨が降っていましたが、今年最後のウォーキングということで決行しました。

台東区役所

日比谷線で上野駅に到着しこれまでは1番出口の東京メトロビルの前でストレッチをしていたのですが、年末で人が多いこと、参加者が20名を越えて大人数なことから近くの公園を探します。区役所脇に小さな公園があり、そちらをお借りしてストレッチをしました。

清洲橋通り交差点

ストレッチのため本来のコースである昭和通りから離れてしまったので、清洲橋通りとかっぱ橋本通りの交差点まで誘導し、担当誘導員に引き継ぎました。月四回のウォーキングで週ごとに担当誘導員がいて、全体を誘導してくれます。都合で誘導員が参加できない場合は、参加者が地図を見て相談しながら歩くことになっています。

かっぱ通り商和会

佃煮屋さん

河童像

旧町名由来案内

下町まちしるべ

旧松葉町

この付近は元禄十一年(一六九八)に勅額火事といわれる大火に見舞われ焼失した。跡地には多<の寺院が移転し、門前町が開かれるに伴って新寺町と呼ばれるようになった。

本町は、明治二年(一八六九)それまであつた浅留町と浅草坂本町に付近の門前町かひとつになってできた。町名は新寺町の名主高松喜内の「松」と坂本町名主二葉伝次郎の「葉」をとって名付けられた。

町内に「河童大明神」で知られる曹源寺がある。昔、このあたりは土地が低いため雨が降るとたちまち水が出て人々は苦しんでいた。雨合羽商の合羽川太郎は、これを見てだまっていられず排水のための堀割を作ろうとしたが工事は思うように進まない。そこにかつて川太郎に助けられたという河童が出てきて川太郎の工事を手伝い、困難な工事をまたた<まに完成させたという。このようなことから曹源寺には川太郎の墓とともに河童が大明神としてまつられたという。

この通りを歩くのも久しぶりですが、外国人旅行者も訪れているようです。ここを案内したら面白いだろうなとは考えていたのですが、いまだに実現していません。そのうち試してみましょう。河童を辞書で引いてみるとこんな英文がありました。“a mischievous Japanese water sprite called 'kappa'”、和訳してみると「『カッパ』と呼ばれるやんちゃな、日本の、水の妖精」といったところでしょうか。妖精というより妖怪かなぁと思うのですが、妖怪の英訳は“ghost”“phantom”“monster”とあり、ちょっとネガティブな訳語なのかな。善と悪を分けたがる西洋の文化と、善悪があいまいな日本文化の違いだと思います。こんな話題をきっかけに日本文化を紹介できるくらい、英語を喋れないといけませんね。

ふぐ牧野

こんなところでてっちりを食してみたい!でも人気店で、少々お高いようです。日本語会話サロンに来ているアジア系アメリカ人に「フグ鍋美味しいよ」と教えてあげたら、「こわい」と言っていました。

曹源寺

かっぱ寺についてWikipediaから引用します。

当寺院は、天正16年に(1588年)に江戸・和田倉門付近に創建された。その後、明暦の大火により当地に移転した。

当地一帯は低地で水はけも悪く、しばしば水害に悩まされた。そこで当地の商人・合羽屋喜八が私財を投じ、新堀川(現在の合羽橋道具街にあった水路。合羽橋の名の由来の一つ)の開削の工事を行った。

言い伝えによるとこの工事の折、近隣の隅田川に棲んでいたとされる河童が手伝ったと言われている。文化11年(1814年)に喜八が没し、菩提寺である当寺院に葬られいつしか「かっぱ寺」と言われるようになった。

その後この工事を手伝った河童を見かけると様々なご利益があると評判を呼んだ。そして「河童大明神」として祀られ、 商売繁昌などに霊験があるといわれ、当寺院に祀られるようになったと言われている。

かおう会とスカイツリー

くまモン

かおう会の正式名称は「かっぱ橋かおう会商店街」だそうです。やっぱり女性の河童が描かれています。「女性」は変かもしれませんが。子供のころ黄桜のテレビコマーシャルでドキドキしました。黄桜とマスプロアンテナは鉄板でしたね。人間のヌードだと放送できないので、河童として描いているのでしょう。やっぱり雌というより女性でしょうね。

合羽橋交差点

包丁専門

ショーウィンドウ

かっぱ村

かっぱ橋本通りとかっぱ橋道具街通りが交わる場所が合羽橋交差点です。

どぜう飯田屋

国際通り交差点

浅草今半

東洋館

どぜうはなじみがないのでそれほど食べたいとは思わないのですが、試してみたい気はします。今半は魅力ですがすき焼き昼膳3,800円。手が出ないわけではない。

東洋館についてはWikipediaから引用します。

概要

現在はいろもの(漫才、漫談など)を中心とした演芸場。建物を同じくする姉妹館・浅草演芸ホール(落語中心の寄席)とともに、歴史ある浅草お笑い文化の一角を担う存在である。

漫才協会、東京演芸協会、ボーイズバラエティ協会の各色物演芸団体の定席が設けられる。また、浅草演芸ホールをはじめとした寄席に出演できない円楽一門会、落語立川流の噺家も出演、さらに毎月月末には独自のお笑いライブも催すなど、東京演芸の振興に一役買っている。

毎年初席は落語協会の落語定席として使用されており、落語家もビルのなかを上下して相互の寄席に出演する。またこの初席のみ入場券は共通で、客は浅草演芸ホールと当劇場を相互に行き来できる。

歴史

ストリップ劇場の開場

第二次世界大戦前、この地に三友館という映画館があった。戦後、この三友館の支配人であった松倉宇七(東洋興業創業者)はストリップ劇場・ロック座の成功に伴い、この地に同じくストリップ劇場・フランス座を開設。1964年、いったん閉鎖し、これまでフランス座のあった1Fに通常の劇場(「東洋劇場」)を、建て増しした上階に落語の寄席(浅草演芸ホール)を、すなわち2つの劇場を新たに開設した。

松倉はもともと演劇青年で、それも自分が演出した演劇をやってみたかったのである。その舞台として東洋劇場が作られた。しかし、専属主演女優(炎加世子)の夜逃げなどアクシデントもあり、営業成績という点ではお荷物になったため、東洋劇場の閉鎖を決断。東洋劇場が入っていた(すなわちかつてのフランス座だった)1Fに浅草演芸ホールを移転し、空いた上階で、フランス座を再開場することにした。

ストリップとお笑いの殿堂

舞踊中心の上品なストリップと幕間の爆笑コントを売り物にしていた。コントを演じていたのが「主な出身者」で記されている芸人たちで、いわゆる浅草芸人としていずれも大スターとなった。無名時代の井上ひさしが劇場座付き作者をつとめたことがあり、照明係など雑用をこなしながら、同劇場のコント台本を担当した。井上はこの劇場のことを「ストリップ界の東京大学」と言っていた。だが、そんな彼らも、深見千三郎などは除き、ほとんどは、テレビの世界に移り、浅草のスターから日本のスターへとのしあがっていった。

ビートたけしの古巣

北野武は、ここですさまじくキレのあるコントを演じていた「浅草の師匠」こと深見に弟子入りし、芸人への第一歩を踏み出す。エレベーターボーイをしながらコントやタップダンスを学んだ。また、兼子二郎(後のビートきよし)と出会い、後の漫才ブームの牽引役となる「ツービート」結成のきっかけとなった場所でもある。たけしは大スターになってから自分の弟子(当地浅草での修行にちなみ浅草キッドと命名)を修行に出す。しかし、支配人の岡山がろくに給料を支払わなかった事から劇場への恨みを募らせ、機材をめちゃくちゃに破壊するなどの報復を行い、最終的にはたけし自身も激怒して軍団員を引き揚げている。

演芸場への転身

しかしながら、猥雑が売り物の関西系ストリップが全盛になるにつれ「健全すぎる」フランス座の舞台はサービス不足とみなされ、浅草の斜陽化もあり客足が減る一方であった。東洋興業がとった決断はストリップから完全に手を引く事であった。2000年にストリップ興行を打ち切る。同年改装の上、落語、講談、浪曲以外のいろもの寄席「浅草フランス座演芸場東洋館」に改称、現在に至る。

浅草寺参道

参道脇の洋品店

浅草木馬亭

花やしき

浅草寺

参道もお寺も参拝客でにぎわっていました。普段平日にしか来ないので、休日これほど人が多いとは。普段通りの外国人に日本人が加わって多くなっているのかな。

浅草寺は東京で一番古いお寺です。知っているようであまり知らない浅草寺の歴史についてお寺のホームページから引用します。

浅草寺は、1400年近い歴史をもつ観音霊場である。寺伝によると、ご本尊がお姿を現されたのは、飛鳥時代、推古天皇36年(628)3月18日の早朝であった。

宮戸川(今の隅田川)のほとりに住む檜前浜成・竹成兄弟が漁をしている最中、投網の中に一躰の像を発見した。仏像のことをよく知らなかった浜成・竹成兄弟は、像を水中に投じ、場所を変えて何度か網を打った。しかしそのたびに尊像が網にかかるばかりで、魚は捕れなかったので兄弟はこの尊像を持ち帰った。

土師中知(名前には諸説あり)という土地の長に見てもらうと、聖観世音菩薩の尊像であるとわかった。そして翌19日の朝、里の童子たちが草でつくったお堂に、この観音さまをお祀りした。「御名を称えて一心に願い事をすれば、必ず功徳をお授けくださる仏さまである」と、浜成・竹成兄弟や近隣の人びとに語り聞かせた中知は、やがて私宅を寺に改め、観音さまの礼拝供養に生涯を捧げた。

浅草寺に伝わる縁起には、観音さま示現の日、一夜にして辺りに千株ほどの松が生じ、3日を過ぎると天から金の鱗をもつ龍が松林の中にくだったと記されている。この瑞祥が、後につけられた山号「金龍山」の由来となった。また現在、浅草寺寺舞として奉演されている「金龍の舞」も、これに因む。

尊像を隅田川から拾い上げた漁師の二人の兄弟と、私宅を寺に改めた土地の長の合わせて三名を祀っているのが浅草神社で、三社様、三社権現などとも呼ばれています。

施無畏

本堂の正面額には「施無畏」と書かれています。これについてお寺のページから引用します。

深見玄岱筆〔享保12年(1727)奉納〕

観音さまは経典において、「施無畏者」とも呼ばれ、人々の不安や恐怖を取り除き、「畏れ無きを施して」下さる。「施無畏」とは、観音さまのおはたらきそのものを意味する。

二天門バス乗り場

団体客が乗車するバス乗り場で、降車用の場所は別にあります。バス乗り場は10分間隔で予約制になっており、お客さんもバスも待たせないようにするのが難しいところです。

東京スカイツリー

花の碑

春のうららの隅田川

のぼりくだりの舟人が・・・

武島羽衣作詞・滝廉太郎作曲「花」。本碑は、羽衣自筆の歌詞を刻み、昭和31年(1956)11月3日、その教え子たちで結成された「武島羽衣先生歌碑建設会」によって建立された。

武島羽衣は、明治5年(1872)、日本橋の木綿問屋に生まれ、赤門派の詩人、美文家として知られる人物である。明治33年(1900)、東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授である武島羽衣と、同校の助教授、滝廉太郎とともに「花」を完成した。羽衣28歳、滝廉太郎21歳の時であった。

滝廉太郎は、作曲者として有名な人物であるが、よく知られているものに「荒城の月」「鳩ぽっぽ」などがある。「花」完成の3年後、明治36年(1903)6月29日、24歳の生涯を閉じた。

武島羽衣はその後、明治43年(1910)から昭和36年(1961)退職するまでの長い期間、日本女子大学で教鞭をふるい、昭和42年(1967)2月3日、94歳で没した。

手漕ぎ舟の行き交う、往時ののどかな隅田川。その情景は、歌曲「花」により、今なお多くの人々に親しまれ、歌いつがれている。

平成11年(1999)3月 台東区教育委員会

ワシントン桜

1912年(明治45年)、東京市(当時)はアメリカ合衆国ワシントンD.C.へ桜を贈りました。

これらはポトマック河畔の桜として大切に育てられ、桜の名所として親しまれています。

ここに植えてある桜は、桜橋架橋(1985年(昭和60年))に合わせて、ワシントンの桜(子孫木)の里帰りを実現させたものです。

里帰りしたサクラは、日本についてから桜橋完成までの5年間、都内の苗圃で育てられた後、ここ墨田公園に移植されました。

桜橋とスカイツリー

隅田川

常夜灯

墨田公園 散策解説板⑥

常夜灯と渡し船

隅田川の水運と向島風情の象徴

この常夜燈の置かれている場所は、かつて牛嶋神社の境内地でした。牛嶋神社は隅田公園の整備とともに現在地に移転しましたが、この常夜燈だけはここに残されました。それは墨堤における重要な目印であったためです。

この付近にはかつて「竹屋の渡し」が設けられ、春の花見や夏の花火見物、明治に入ってからは向島の花柳界へと遊興客を数多く運んできました。まだ照明が発達していないこの時代にはこの常夜燈の明かりが非常に重要な役割を果たしていました。また、明治の画家達は墨堤の桜とこの常夜燈を好んで組み合わせることにより、向島の風情を描きました。当時の向島の格好のシンボルとしてその姿を今に伝えています。

言問団子

お団子や桜餅を買って、向島百花園でストレッチをして解散となりました。雨はやんでいたものの、もう薄暗くなっていたのと冬枯れで、百花園に寄らずに皆さん東向島の駅へ向かわれたようです。

東武電車

東武特急けごん

1720系デラックスロマンスカー

1720系は昭和35年に就役し、浅草~東武日光・鬼怒川方面 へと走った特急電車です。当時の車両技術の粋を集めたオール電動車6両固定編成で、昭和48年までに7編成作られました。ジュークボックス付きのサロン室を備えるデラックス車両として長い間東武鉄道の看板特急でしたが、100系特急スペーシアにその女王の座をゆずり平成3年引退しました。

東向島(旧玉ノ井)

東急車両

東向島駅より玉ノ井駅の方が風情があっていいような気がするのですが、1987年に駅名を変更した後はかっこ書きの中に納まっているようです。玉ノ井では色っぽすぎるのかな?玉の井についてWikipediaから引用します。

玉の井(たまのい)は、戦前から1958年(昭和33年)の売春防止法施行まで、旧東京市向島区寺島町(現在の東京都墨田区東向島五丁目、東向島六丁目、墨田三丁目)に存在した私娼街である。永井荷風の小説『墨東綺譚』、滝田ゆうの漫画『寺島町奇譚』の舞台として知られる。

玉の井の起源

玉の井の起源については、永井荷風の『墨東綺譚』によれば、1918年(大正7年)~1919年(大正8年)のころ、浅草観音堂裏に言問通りが開かれるに際して、その近辺にあった銘酒屋等がこの地へ移ってきたのが始まり。この当時、この地は東京市外であった。

その後、関東大震災後の復興に際して、浅草では銘酒屋の再建が許可されず、亀戸とともに銘酒屋営業が認められた玉の井は、ますます繁栄する。

また、浅草からこの付近まで一直線に通る道路(現、国道6号)が開通したほか、1931年(昭和6年)には東武鉄道が伊勢崎線の起点を業平橋駅(現、とうきょうスカイツリー駅)から現在の浅草駅に移したことで、浅草から玉ノ井駅(現、東向島駅)までのアクセスが格段に良くなったことも繁栄を助長した。

銘酒屋(めいしゅや)は、銘酒を売るという看板をあげ、飲み屋を装いながら、ひそかに私娼を抱えて売春した店。明治時代から大正時代、東京市を中心にみられた。東京の下町では、「めいしや」と発音する。銘酒屋と同様の私娼の表看板としては、飲食店、小料理屋、遊技場、新聞縦覧所、碁会所などが用いられた。

通過列車があるというのでてっきり東武車両が来るものと思っていたところへ来たのは、田園都市線の東急車両でした。半蔵門線を経由して押上から東武スカイツリーラインに乗り入れているのです。

北千住に出て天狗で納会。

渡邊酒造場 芋焼酎 旭萬年 雪のまんねん 28度

白瀑(しらたき) ど 純米にごり酒

納会の後勢い余って中目黒で伊勢五本店とONCEをはしごする懲りない面々でした。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール