「めぐろ健康ウォーキングマップ」。私の手元にあるものは、2007年3月に目黒区教育委員会が発行したものですが、すでに絶版になっています。初版は2002年頃に発行されたものだと思いますが、目黒ウォーキング協会に所属する各地区クラブがコースを持ち寄り冊子にしたもので、2007年に発行されたときには数コースを加えてさらに充実したものとなりました。「適度な運動をして健康寿命を延ばし、医療費を制御する」という観点から、ウォーキングマップの改訂増刷が待たれるところです。

今回の緑が丘のコースは、7月に予定していましたが、猛暑のため中止し9月の予定に再登場したものです。区内のみを巡るコース設定は大切に残してゆきたいと思います。

写真:ストレッチにお借りする呑川緑道

写真:高架下の珈琲店

集合は都立大学駅すぐ近くの呑川緑道。ストレッチをして出発です。この日は23名が集まりました。

写真:線路沿いの道を歩きます

写真:東横線90周年記念ラッピング車両

線路沿いを自由が丘方面に向かい坂を上ってゆきます。都立大学駅は開業当初柿の木坂駅で、呑川が作った谷底にあります。この谷が無ければ「柿の木坂」もなかったのでしょう。江戸へ野菜を売りにゆく衾村のお百姓さんにとって、ちょっとしんどいところだったのだと思います。柿の木坂は目黒通りの旧道、二子道を現在の環状七号線まで登ってゆく坂という説が有力です。

ラッピング車両について東京急行電鉄の資料から引用してみましょう。

沿線の皆さまに東横線の昔の情景を懐かしんでいただくため、現在の5000系電車に、緑の塗装と丸みを帯びた外観で「青ガエル」と呼ばれて親しまれた旧5000系の塗装を再現して運行します。

(1)運行期間(予定) 9月4日(月)~2018年8月31日(金)

※運行時間などは未定です。

(2)運行車両形式 5050系 8両編成

青ガエルが運行されていた当時私は小学生で、急行はステンレス車両の7000形で運行されていたため、この古臭い5000形が来るとがっかりしたものです。今となっては熊本電気鉄道で運行されていた車両や、ハチ公前広場に置かれている青ガエルを「懐かしい」という思いで見ていますが。。。青ガエルと同じ形でステンレス車両の5200形もありました。

写真:「衾」を冠したこども園

写真:「自由が丘」を冠したマンション

「衾」はこのあたりの字名で、衾村はのちに碑文谷村と合併して碑衾村になり、碑衾町になり、目黒町と合併して目黒区となります。「衾」は公園の名などに残っていますが、町名には残っていません。衾村に住み始めた文化人が勝手に「自由が丘」を名乗り、駅名や町名にしてしまったということが無ければ「衾」が残っていたのに。都立大学駅から昇る坂の途中にあるマンションに「自由が丘」の名。地元民からすると違和感があります。呑川と九品仏川の浸食から残った尾根を越えなければ、自由が丘ではなく都立大学。「ハープシール衾」ではマンションを売りにくかったのでしょう。あまり好感が持てないごまかしですね。

写真:谷桃子バレエ団中根スタジオ

老朽化に伴い取り壊しだそうです。

写真:立源寺

江戸初期に建立された円融寺の別当寺だそうです。この寺は呑川と九品仏川の浸食から残った高台に位置し、寺の前の尾根道は品川みちです。東は鉄飛坂を通り品川に至り、西は豪徳寺を通り府中に至ります。石塔に「武州荏原郡衾村」とあるように、渋谷川より外側は江戸ではなく、武蔵の国。武蔵の国の国府は府中。これは大化の改新で定められたもので、江戸という地名が見られるのは平安時代後期から。当時の江戸は武蔵の国の字名の一つでした。

写真:九品仏川へ向かう坂道

このなだらかな坂道は、切通しにしたような形跡が見られないので、九品仏川により自然にできた傾斜なのでしょうか?

写真:坂を下りきった平地

呑川の支流である九品仏川が作った平地と考えるには広すぎるようです。自由が丘や九品仏にかけて湿地が広がっていたので、こんなに広い平地になったのだと思います。

写真:大井町線踏切

写真:九品仏川緑道

写真:キンモクセイ

緑ヶ丘から九品仏にかけて、この緑道が目黒と世田谷の区界になっています。先ほどこのあたりが湿地だったのではないかと考察したところですが、区界になっているということはこの川筋自体もかなり古く少なくとも江戸時代には湿原は田んぼになっていたのでしょう。

写真:呑川

呑川と九品仏川が合流する目黒区緑が丘から呑川は開渠になります。映画「シンゴジラ」で、ゴジラははじめに呑川を遡ってくるのですね。

写真:東京工業大学

写真:呑川本流緑道

東京工業大学は明治14年創立で、当初蔵前にあった校舎が関東大震災で壊滅的な被害を受け、大岡山に移転してきました。後藤慶太が東急線沿線を文化的な香りを醸し出し、土地の価値を上げるための大学誘致戦略の一環ですね。呑川本流緑道は人道のアンダーパスで、大井町線と目黒線をくぐります。

写真:サルビア

写真:ヒガンバナ

写真:呑川本流緑道

写真:鉄飛坂庚申塔群

中根小学校の角で一度緑道に別れを告げて、鉄飛坂庚申塔群へ品川みちを歩きます。4月30日に行われる「品川海上禊祓式」についてWikipediaの「くやらみ祭り」の記述を引用します。

午後1時 神職及び所役が汐盛講中の世話により、荏原神社(東京都品川区)から品川湊(現在の品川沖)に赴き手や口を海水で身を清め、海水を樽にいれて持ち帰る。大祭期間中の朝夕潔斎時にこの海水を使用する(汐汲み・お浜降り)。この際は古くから品川道を利用する。

写真:志のぶ幼稚園

創立106年の幼稚園だそうです。現存する最古の幼稚園は明治9年開設の「お茶の水女子大学附属幼稚園」ということで、幼稚園の歴史は古いのですね。ちょっと意外でした。

写真:目黒区平町のお屋敷

築地と横須賀へ行くのに便利なこのあたりは海軍将校が多く移り住んできたので、大きなお屋敷が多いです。中根から呑川を挟んで対岸のこのあたりは平根と小字名で、そこから「平町」と名付けられたようです。

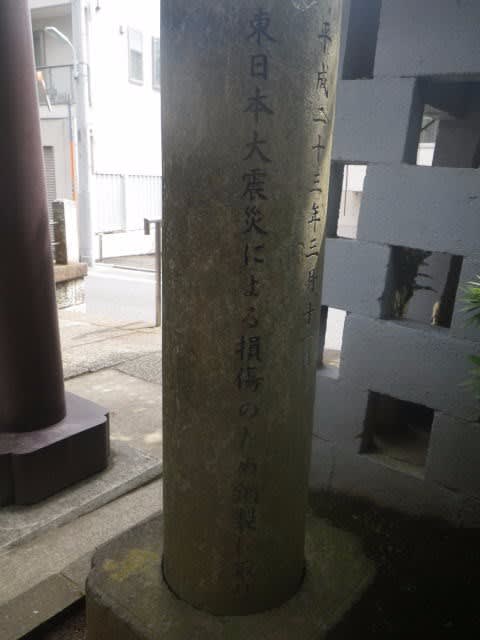

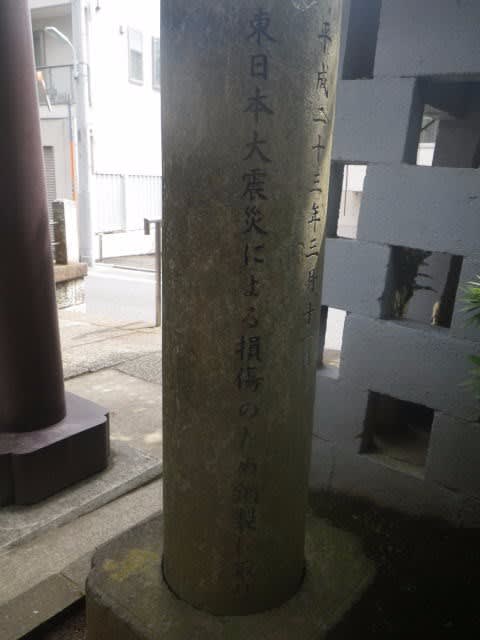

写真:桜森神社

写真:呑川本流緑道

桜森神社の鳥居は東日本大震災で壊れてしまい、建替えられましたが、その一部が残されています。都立大学駅に近いこのあたりの緑道は、自転車置き場となっています。

夏用のコースなので短い距離でしたが、気持ちよく歩けました。途中から日差しが強くなり暑かったですが。緑道でストレッチをして解散し、有志は学芸大学へ移動して天狗で一杯。ビールにとどまらず日本酒まで。イカ刺し美味しかったです!

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

今回の緑が丘のコースは、7月に予定していましたが、猛暑のため中止し9月の予定に再登場したものです。区内のみを巡るコース設定は大切に残してゆきたいと思います。

写真:ストレッチにお借りする呑川緑道

写真:高架下の珈琲店

集合は都立大学駅すぐ近くの呑川緑道。ストレッチをして出発です。この日は23名が集まりました。

写真:線路沿いの道を歩きます

写真:東横線90周年記念ラッピング車両

線路沿いを自由が丘方面に向かい坂を上ってゆきます。都立大学駅は開業当初柿の木坂駅で、呑川が作った谷底にあります。この谷が無ければ「柿の木坂」もなかったのでしょう。江戸へ野菜を売りにゆく衾村のお百姓さんにとって、ちょっとしんどいところだったのだと思います。柿の木坂は目黒通りの旧道、二子道を現在の環状七号線まで登ってゆく坂という説が有力です。

ラッピング車両について東京急行電鉄の資料から引用してみましょう。

沿線の皆さまに東横線の昔の情景を懐かしんでいただくため、現在の5000系電車に、緑の塗装と丸みを帯びた外観で「青ガエル」と呼ばれて親しまれた旧5000系の塗装を再現して運行します。

(1)運行期間(予定) 9月4日(月)~2018年8月31日(金)

※運行時間などは未定です。

(2)運行車両形式 5050系 8両編成

青ガエルが運行されていた当時私は小学生で、急行はステンレス車両の7000形で運行されていたため、この古臭い5000形が来るとがっかりしたものです。今となっては熊本電気鉄道で運行されていた車両や、ハチ公前広場に置かれている青ガエルを「懐かしい」という思いで見ていますが。。。青ガエルと同じ形でステンレス車両の5200形もありました。

写真:「衾」を冠したこども園

写真:「自由が丘」を冠したマンション

「衾」はこのあたりの字名で、衾村はのちに碑文谷村と合併して碑衾村になり、碑衾町になり、目黒町と合併して目黒区となります。「衾」は公園の名などに残っていますが、町名には残っていません。衾村に住み始めた文化人が勝手に「自由が丘」を名乗り、駅名や町名にしてしまったということが無ければ「衾」が残っていたのに。都立大学駅から昇る坂の途中にあるマンションに「自由が丘」の名。地元民からすると違和感があります。呑川と九品仏川の浸食から残った尾根を越えなければ、自由が丘ではなく都立大学。「ハープシール衾」ではマンションを売りにくかったのでしょう。あまり好感が持てないごまかしですね。

写真:谷桃子バレエ団中根スタジオ

老朽化に伴い取り壊しだそうです。

写真:立源寺

江戸初期に建立された円融寺の別当寺だそうです。この寺は呑川と九品仏川の浸食から残った高台に位置し、寺の前の尾根道は品川みちです。東は鉄飛坂を通り品川に至り、西は豪徳寺を通り府中に至ります。石塔に「武州荏原郡衾村」とあるように、渋谷川より外側は江戸ではなく、武蔵の国。武蔵の国の国府は府中。これは大化の改新で定められたもので、江戸という地名が見られるのは平安時代後期から。当時の江戸は武蔵の国の字名の一つでした。

写真:九品仏川へ向かう坂道

このなだらかな坂道は、切通しにしたような形跡が見られないので、九品仏川により自然にできた傾斜なのでしょうか?

写真:坂を下りきった平地

呑川の支流である九品仏川が作った平地と考えるには広すぎるようです。自由が丘や九品仏にかけて湿地が広がっていたので、こんなに広い平地になったのだと思います。

写真:大井町線踏切

写真:九品仏川緑道

写真:キンモクセイ

緑ヶ丘から九品仏にかけて、この緑道が目黒と世田谷の区界になっています。先ほどこのあたりが湿地だったのではないかと考察したところですが、区界になっているということはこの川筋自体もかなり古く少なくとも江戸時代には湿原は田んぼになっていたのでしょう。

写真:呑川

呑川と九品仏川が合流する目黒区緑が丘から呑川は開渠になります。映画「シンゴジラ」で、ゴジラははじめに呑川を遡ってくるのですね。

写真:東京工業大学

写真:呑川本流緑道

東京工業大学は明治14年創立で、当初蔵前にあった校舎が関東大震災で壊滅的な被害を受け、大岡山に移転してきました。後藤慶太が東急線沿線を文化的な香りを醸し出し、土地の価値を上げるための大学誘致戦略の一環ですね。呑川本流緑道は人道のアンダーパスで、大井町線と目黒線をくぐります。

写真:サルビア

写真:ヒガンバナ

写真:呑川本流緑道

写真:鉄飛坂庚申塔群

中根小学校の角で一度緑道に別れを告げて、鉄飛坂庚申塔群へ品川みちを歩きます。4月30日に行われる「品川海上禊祓式」についてWikipediaの「くやらみ祭り」の記述を引用します。

午後1時 神職及び所役が汐盛講中の世話により、荏原神社(東京都品川区)から品川湊(現在の品川沖)に赴き手や口を海水で身を清め、海水を樽にいれて持ち帰る。大祭期間中の朝夕潔斎時にこの海水を使用する(汐汲み・お浜降り)。この際は古くから品川道を利用する。

写真:志のぶ幼稚園

創立106年の幼稚園だそうです。現存する最古の幼稚園は明治9年開設の「お茶の水女子大学附属幼稚園」ということで、幼稚園の歴史は古いのですね。ちょっと意外でした。

写真:目黒区平町のお屋敷

築地と横須賀へ行くのに便利なこのあたりは海軍将校が多く移り住んできたので、大きなお屋敷が多いです。中根から呑川を挟んで対岸のこのあたりは平根と小字名で、そこから「平町」と名付けられたようです。

写真:桜森神社

写真:呑川本流緑道

桜森神社の鳥居は東日本大震災で壊れてしまい、建替えられましたが、その一部が残されています。都立大学駅に近いこのあたりの緑道は、自転車置き場となっています。

夏用のコースなので短い距離でしたが、気持ちよく歩けました。途中から日差しが強くなり暑かったですが。緑道でストレッチをして解散し、有志は学芸大学へ移動して天狗で一杯。ビールにとどまらず日本酒まで。イカ刺し美味しかったです!

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール