松戸で用事があり、4時間ほどの空き時間が発生するのでどうしたものかと考えてみました。以前から行きたいと思っていた農産物直売所「かしわで」へ行くことも選択肢だったのですが、尺が埋まらない。以前柏の友人に勧められた「流山」を調べると、松戸から30分くらいで行けることがわかり、流山へ行ってみることにしました。

すこやか歩こう会では一昨年まで柴又を起点として、帝釈天、矢切の渡しを経由し、江戸川をさかのぼって松戸を訪れ、「松戸の里宮前」で新蕎麦を食べるという企画を行っていたのですが、宮前さんが蕎麦屋をやめてしまうということで昨年は松戸を訪れる機会を逸しました。流山は「松戸の代替企画」になるのか、もしくは「目黒ウォーキング協会のバスハイクで訪れて、面白い企画」になるか。そんな観点から下見へ行ってきました。

写真:流鉄流山線

常磐線各駅停車馬橋駅で乗り換え。流鉄流山線は馬橋から流山を結ぶ私鉄(総武流山電鉄)の路線です。まずは流山がどのように発展してきたのかについてWikipediaから引用します。

下総国に属する。18世紀頃から江戸川の水運のための河岸ができ、みりんの製造で栄えた。幕末期には新選組が本陣を置いたが、新政府軍に包囲されたため隊長の近藤勇が出頭し、盟友土方歳三との離別の地となった。

写真:流山駅

ベンチの座布団が印象的でした。車両は塗装が異なり、それぞれの編成ごとに愛称がつけられています。私が乗ってきたのは「あかぎ」。なんで「あかぎ」と疑問がわきますが、その答えは後ほど。流山駅にとまっていたのが「若葉」でした。車両は西武鉄道からの譲渡とのこと。

写真:流山車両基地

手前が「なの花」、青い車両が「流星」です。

写真:竹材店

材木屋さんでも竹を扱っていると思いますが、こちらのお店は「青柳竹材」という名前でした。おもな産業を調べると「みりん」しか出てこないのですが、竹がたくさんとれたのでしょうか?

写真:博物館

とてもローカルな感じで図書館と併設されています。台地の上にあり、流山の町が江戸川沿いの低地に発展していったことがわかります。

写真:金上落川

上流で江戸川から分水した農業用水でしょうか。この下流で江戸川に注いでいます。普段は草に覆われてわからないのでしょうが、ごみが散乱してあまり良い風景ではありません。

写真:江戸川

写真:矢河原の渡し跡

パット見川幅が狭いなぁと思ったのですが、中州に木が生えて向こう岸のように見えているだけでした。渡しのために中州を切ったのが切れた場所だから渡しになっているのか。

「加村の渡し」とも言い昭和35年頃まで存続した。幕末に再起を図るため流山で屯集した新選組の局長・近藤勇は新政府軍の包囲に単身出頭、この渡しで流山を後にした。

写真:あかり館@雑貨Konocono

写真:お弁当屋さん

写真:呉服新川屋

写真:丁子屋

これらの建物は本町通り沿いにあり、流山観光の核となっているようです。新川屋は国の有形文化財に登録されています。流山市観光協会が発行している「流山本町江戸回廊」というパンフレットがわかりやすく、とても役に立ちました。パンフレットを引用します。

百数十年の歴史ある老舗が点在する街

江戸川沿いに位置する流山のまちは、江戸時代から明治大正にかけて商業の中心地として栄えていました。

今も明治時代前後の土蔵造りの家屋と百数十年の歴史ある老舗が点在し、当時の面影を忍ばせています。

写真:浅間社

写真:富士塚

江戸時代初め、富士信仰のため地域の鎮守さまとして創建されました。本殿の裏手には県内トップクラスの規模を誇る富士塚があり、際神は木花開耶姫命(女性の神様)であることから、安産・子育て・縁結び・夫婦円満・火伏せのご利益があるとされ、今も人々に敬われています。7月上旬の土曜・日曜に浅間神社大祭が行われます。

写真:近藤勇陣屋跡

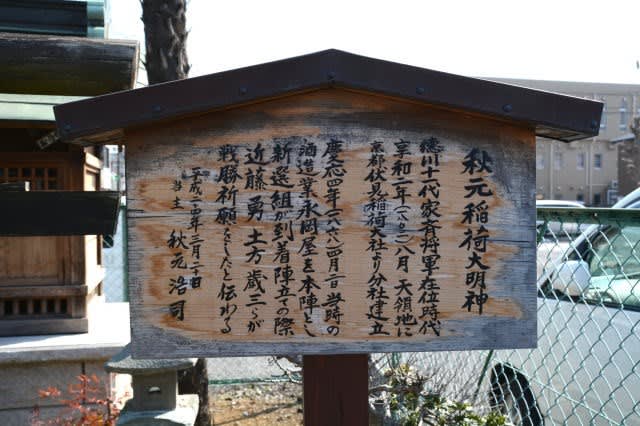

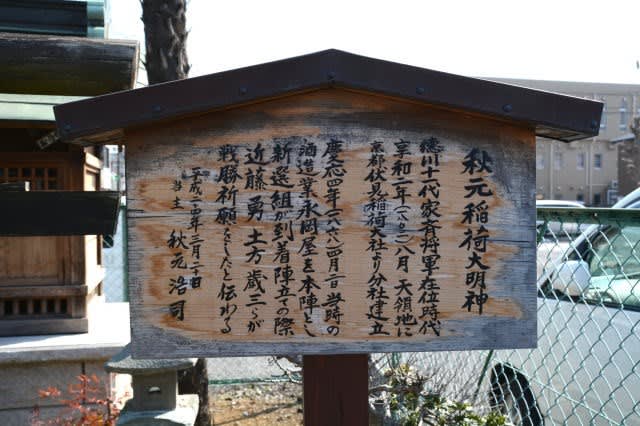

稲荷社も陣屋跡も「秋元」という会社の敷地内のようです。

株式会社秋元(みりん・酒・おみやげ)

流山の特産品、流山キッコーマンが特別に造った万丈特選純米本みりんをはじめ、新選組・近藤勇の最期の本陣地となった酒造家・長岡屋跡であることから、清酒本醸造・極辛口「本陣・長岡屋」や黒麹芋焼酎「本陣・長岡屋」といったご当地ならではの銘柄酒も販売しています。

近藤勇陣屋跡

幕末、流山は新撰組が屯集した地であり、最後の陣営地となりました。流山に集まっているとの情報を得た新政府軍に包囲された勇は、「流山に兵火を上げることは町の人々を苦しめることになる」と、流山を兵火に巻き込むことを嫌がり、慶応4年(1864)ここで自首をします。

写真:閻魔堂

閻魔堂の本尊は閻魔大王で、堂内に座像が安置されています。

閻魔大王は地獄で死人の生前の罪状をあばき、様々な責め苦にあわせる大王といわれています。

また、閻魔堂と向き合う形で、講談『天保六花撰』や歌舞伎『天衣紛上野初花』(くもにまがう うえのの はつはな)で知られ、義賊と言われる金子市之丞の墓があります。

写真:万華鏡ギャラリー寺田園茶舗 見世蔵

流山市在住で、世界的に活躍している万華鏡作家・中里保子さんをはじめ、多くの作家の万華鏡作品を展示・販売しています。

また、流山観光のおすすめコースの案内、流山活性化のためのイベント、歴史的文化に関する講座などを企画するなど、地域のコミュニティスポットとして情報を発信しています。

写真:オオイヌノフグリ

写真:江戸川の桟橋跡

江戸川土手はもう少し花が咲いていてもいいかなぁと思ったのですが、菜の花とオオイヌノフグリが咲いているくらいで、ホトケノザも見られませんでした。桟橋跡のようなものがたくさん見えているのですが、江戸川を水運に使っていた商家がこれらを所有していたのかな?

写真:流山寺

なんでここに防犯パトロールののぼり旗あげちゃうんだろう。流山を散策して感じていた違和感を象徴するような風景でした。本町通り沿いに古い商家が残っているなど、観光地としてアピールする素材があり、観光協会としてはその方向で力を入れているのでしょう。ただし街全体としてその方向に向かっているようには見えず、観光地ではなく生活の場所のままにしておきたい思いが強いのでしょう。

写真:赤城神社

この注連縄は見事です。

流山にあるこの赤城山は、海抜15メートルのお椀を伏せたような小山で、山頂に赤城神社が祀られています。赤城神社の石碑には、上州(群馬県)の赤城山が噴火し、土塊がここに流れ着いたと記されており、“山が流れてきた”から流山という地名がついたという伝説があります。また、別の言い伝えによれば、上州の赤城山のお札が流れ着いたからともいい、赤城山は、流山の地名由来となる面白い伝説がある地です。

赤城神社は江戸時代において、「正一位」という神格を受けた、位の高い神社です。なお、神社の鳥居にある大しめ縄は、毎年、氏子や地元住民が協力して一日で造りあげ、重さは約500kgもあります。

赤城神社の大注連縄は、長さ約10メートル、太さ約1.5メートル。

この大注連縄づくりは、現在は10月の第3土曜、日曜日の祭礼に先立って行われます。

大注連縄の行事は、流山市指定無形民俗文化財です。

これで私が乗ってきた電車の愛称が「あかぎ」だった意味が分かりました。

写真:イヌマキの生け垣

このような生け垣が街のいたるところで見ることが出来ると、よい観光地になると思います。個人的な希望ですけど。

すこやか歩こう会のウォーキングで来るにはちょっと遠い。観光バスで訪れるにはお住まいの人の迷惑なるかなぁ。個人的に訪れるのがおすすめです。特に新撰組ファンの方に。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

すこやか歩こう会では一昨年まで柴又を起点として、帝釈天、矢切の渡しを経由し、江戸川をさかのぼって松戸を訪れ、「松戸の里宮前」で新蕎麦を食べるという企画を行っていたのですが、宮前さんが蕎麦屋をやめてしまうということで昨年は松戸を訪れる機会を逸しました。流山は「松戸の代替企画」になるのか、もしくは「目黒ウォーキング協会のバスハイクで訪れて、面白い企画」になるか。そんな観点から下見へ行ってきました。

写真:流鉄流山線

常磐線各駅停車馬橋駅で乗り換え。流鉄流山線は馬橋から流山を結ぶ私鉄(総武流山電鉄)の路線です。まずは流山がどのように発展してきたのかについてWikipediaから引用します。

下総国に属する。18世紀頃から江戸川の水運のための河岸ができ、みりんの製造で栄えた。幕末期には新選組が本陣を置いたが、新政府軍に包囲されたため隊長の近藤勇が出頭し、盟友土方歳三との離別の地となった。

写真:流山駅

ベンチの座布団が印象的でした。車両は塗装が異なり、それぞれの編成ごとに愛称がつけられています。私が乗ってきたのは「あかぎ」。なんで「あかぎ」と疑問がわきますが、その答えは後ほど。流山駅にとまっていたのが「若葉」でした。車両は西武鉄道からの譲渡とのこと。

写真:流山車両基地

手前が「なの花」、青い車両が「流星」です。

写真:竹材店

材木屋さんでも竹を扱っていると思いますが、こちらのお店は「青柳竹材」という名前でした。おもな産業を調べると「みりん」しか出てこないのですが、竹がたくさんとれたのでしょうか?

写真:博物館

とてもローカルな感じで図書館と併設されています。台地の上にあり、流山の町が江戸川沿いの低地に発展していったことがわかります。

写真:金上落川

上流で江戸川から分水した農業用水でしょうか。この下流で江戸川に注いでいます。普段は草に覆われてわからないのでしょうが、ごみが散乱してあまり良い風景ではありません。

写真:江戸川

写真:矢河原の渡し跡

パット見川幅が狭いなぁと思ったのですが、中州に木が生えて向こう岸のように見えているだけでした。渡しのために中州を切ったのが切れた場所だから渡しになっているのか。

「加村の渡し」とも言い昭和35年頃まで存続した。幕末に再起を図るため流山で屯集した新選組の局長・近藤勇は新政府軍の包囲に単身出頭、この渡しで流山を後にした。

写真:あかり館@雑貨Konocono

写真:お弁当屋さん

写真:呉服新川屋

写真:丁子屋

これらの建物は本町通り沿いにあり、流山観光の核となっているようです。新川屋は国の有形文化財に登録されています。流山市観光協会が発行している「流山本町江戸回廊」というパンフレットがわかりやすく、とても役に立ちました。パンフレットを引用します。

百数十年の歴史ある老舗が点在する街

江戸川沿いに位置する流山のまちは、江戸時代から明治大正にかけて商業の中心地として栄えていました。

今も明治時代前後の土蔵造りの家屋と百数十年の歴史ある老舗が点在し、当時の面影を忍ばせています。

写真:浅間社

写真:富士塚

江戸時代初め、富士信仰のため地域の鎮守さまとして創建されました。本殿の裏手には県内トップクラスの規模を誇る富士塚があり、際神は木花開耶姫命(女性の神様)であることから、安産・子育て・縁結び・夫婦円満・火伏せのご利益があるとされ、今も人々に敬われています。7月上旬の土曜・日曜に浅間神社大祭が行われます。

写真:近藤勇陣屋跡

稲荷社も陣屋跡も「秋元」という会社の敷地内のようです。

株式会社秋元(みりん・酒・おみやげ)

流山の特産品、流山キッコーマンが特別に造った万丈特選純米本みりんをはじめ、新選組・近藤勇の最期の本陣地となった酒造家・長岡屋跡であることから、清酒本醸造・極辛口「本陣・長岡屋」や黒麹芋焼酎「本陣・長岡屋」といったご当地ならではの銘柄酒も販売しています。

近藤勇陣屋跡

幕末、流山は新撰組が屯集した地であり、最後の陣営地となりました。流山に集まっているとの情報を得た新政府軍に包囲された勇は、「流山に兵火を上げることは町の人々を苦しめることになる」と、流山を兵火に巻き込むことを嫌がり、慶応4年(1864)ここで自首をします。

写真:閻魔堂

閻魔堂の本尊は閻魔大王で、堂内に座像が安置されています。

閻魔大王は地獄で死人の生前の罪状をあばき、様々な責め苦にあわせる大王といわれています。

また、閻魔堂と向き合う形で、講談『天保六花撰』や歌舞伎『天衣紛上野初花』(くもにまがう うえのの はつはな)で知られ、義賊と言われる金子市之丞の墓があります。

写真:万華鏡ギャラリー寺田園茶舗 見世蔵

流山市在住で、世界的に活躍している万華鏡作家・中里保子さんをはじめ、多くの作家の万華鏡作品を展示・販売しています。

また、流山観光のおすすめコースの案内、流山活性化のためのイベント、歴史的文化に関する講座などを企画するなど、地域のコミュニティスポットとして情報を発信しています。

写真:オオイヌノフグリ

写真:江戸川の桟橋跡

江戸川土手はもう少し花が咲いていてもいいかなぁと思ったのですが、菜の花とオオイヌノフグリが咲いているくらいで、ホトケノザも見られませんでした。桟橋跡のようなものがたくさん見えているのですが、江戸川を水運に使っていた商家がこれらを所有していたのかな?

写真:流山寺

なんでここに防犯パトロールののぼり旗あげちゃうんだろう。流山を散策して感じていた違和感を象徴するような風景でした。本町通り沿いに古い商家が残っているなど、観光地としてアピールする素材があり、観光協会としてはその方向で力を入れているのでしょう。ただし街全体としてその方向に向かっているようには見えず、観光地ではなく生活の場所のままにしておきたい思いが強いのでしょう。

写真:赤城神社

この注連縄は見事です。

流山にあるこの赤城山は、海抜15メートルのお椀を伏せたような小山で、山頂に赤城神社が祀られています。赤城神社の石碑には、上州(群馬県)の赤城山が噴火し、土塊がここに流れ着いたと記されており、“山が流れてきた”から流山という地名がついたという伝説があります。また、別の言い伝えによれば、上州の赤城山のお札が流れ着いたからともいい、赤城山は、流山の地名由来となる面白い伝説がある地です。

赤城神社は江戸時代において、「正一位」という神格を受けた、位の高い神社です。なお、神社の鳥居にある大しめ縄は、毎年、氏子や地元住民が協力して一日で造りあげ、重さは約500kgもあります。

赤城神社の大注連縄は、長さ約10メートル、太さ約1.5メートル。

この大注連縄づくりは、現在は10月の第3土曜、日曜日の祭礼に先立って行われます。

大注連縄の行事は、流山市指定無形民俗文化財です。

これで私が乗ってきた電車の愛称が「あかぎ」だった意味が分かりました。

写真:イヌマキの生け垣

このような生け垣が街のいたるところで見ることが出来ると、よい観光地になると思います。個人的な希望ですけど。

すこやか歩こう会のウォーキングで来るにはちょっと遠い。観光バスで訪れるにはお住まいの人の迷惑なるかなぁ。個人的に訪れるのがおすすめです。特に新撰組ファンの方に。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール