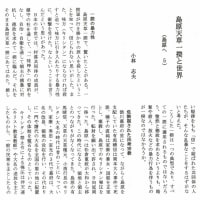

昭和五年、駒込千駄木町で一人の画学生がのクレヨンの製造に汗を流していました。名は茂田井武(もたいたけし)、美術学校を目指してさまざまな仕事を経てのことでした。

クレヨンの製造機を借り、まずガスでパラフィンを溶かし、次に顔料を流し込み、固まったらペーパーを貼り箱に詰める・・・と。

彼は、翌昭和六年三月、「写生旅行」と称して旅にでました。京城・ハルピン・シベリア・・・を経てパリに渡ることになります。そこで、日本人食堂で働きながらパリの民衆の姿を描きつづけました・・・。

昭和二十一年、まひる書房から出版された絵本「パリーノコドモ」は、この時のスケッチをもとにして描かれたものです。

パリの子どもたちに紙芝居にして見せたものを、今度は自分の子どものために絵本にしたものでした・・・。

パリの下町の子どもたちの一年間の生活が、実に楽しく生き生きと描かれています・・・。

牛乳を売る子・パンを配る女の子(二月)、ゴム管蓄音機を聞く子(三・四月〉、木馬に乗る子(五月)、パリ祭を祝い踊る子どもたち(六・七月)、町の噴水でヨット遊びをする子(八月)、サーカスを見る子(九・十月)、焼き栗を売る子・新聞を売る女の子(十一月)・・・と。

素朴で、たくましくて、かわいらしいパリの子どもたちの姿を日本の子どもたちに紹介してくれた、この心やさしき童画家・茂田井武は、昭和二十七年、宮沢賢治の「セロひきのゴーシュ」を最後の仕事として四十八才でその生涯を閉じてしまいます・・・。

昭和三十二年、彼を愛する人々の手により「茂田井武賞」が設置され、彼の後に続く「子どもなための絵かきさん」たちに与えられることになりました。

参考文献

・『茂田井武の世界』 茂田井泉著 すばる書房

・『セロひきのゴーシュ』茂田井武画 福音館

<中村光夫>

(『郷土教育718』より転載)