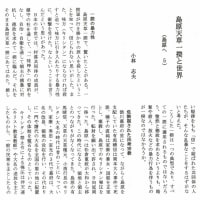

2/15付東京新聞の発言欄は若者の声を特集しています。

中学生2人の意見を紹介します。(写真参照)

2人とも、自分の生活経験から感じた自分なりの考えを述べています。

下村さんの主張は、「改正入管難民法」を、大人には容易に想像力が及ばないような視点から考えているのが新鮮でした。

また、大山さんは、自転車の走行に関しての法令を、現実に照らし合わせて問題点を指摘しています。

これらは良い例ですが、概して子どもたちは素直に実社会を見ています。

ある意味で純粋と言われるほど邪念がありません。

この感性を持ち続け社会をより良く変える力にしてほしいと思います。

ところが現実は往々にして、彼らの心を打ち砕き踏みつぶすような営みが少なくありません。

私たち大人は、あらためて自分の胸に手を当てて少年時代の感性が鈍っていないか問い返すべきでしょう。

また、こうした主張が基になり、「自分の意見が現実の社会を変えることが出来るんだ!」という実感を彼らが持てたら、いっそう力強く成長していくことでしょう。

「子どもの権利条約」の精神に則り、大人社会は彼ら若者が自立して思考・行動できる環境を整える必要があります。

このような瑞々しい感性のこれっぽっちもない安倍晋三を中心とした政府には全く期待できませんが、地域や地方自治体に少しでもまともな受け皿があれば子どもたちは成長し、地域自体が活性化することは間違いありません。

伝統やしきたりばかり押し付けていては悪循環が断てません。

学校教育で培われた若い感性こそ今、地域社会から国全体をより良く変える原動力にしていくべきです。

何故なら、子どもたち自身の生活現実から出発することを重視する教育が今、着々と学校で行われているからです。

そう、生活現実こそ地域社会において営まれる行為そのものです。

このことは、「主権者教育」の重要性を説く政治全般からの要請であり、社会的行為として子どもたち若者の存在と主張を大事にしていくことに他なりません。

-S.S-