昨晩はコンディションが今一歩でしたが、問題なく送受信できました。

少しだけ送信もしましたが、出力はすべて30ワットです。

送受信のバランスが取れていて満足しています。

同時最大デコード数は62局でJTDX rc-150の恩恵でしょうか?

昨晩はコンディションが今一歩でしたが、問題なく送受信できました。

少しだけ送信もしましたが、出力はすべて30ワットです。

送受信のバランスが取れていて満足しています。

同時最大デコード数は62局でJTDX rc-150の恩恵でしょうか?

外出自粛と好天が合わさったため、絶好のアンテナ調整機会

14メガのFT8を楽しんでみようと思い、専用アンテナを仮設置してみました。

14074にどこまでドンピシャ合わせられるかという遊びも兼ねて。

フルサイズですが、一回だけ90度に曲がっています。

2メートル行って曲がって残りの3メートルってところでしょうか。

あまり良い形ではないですね。

DXEのチョーク連結です(笑)

これをベランダの手すりに取り付けて、グラウンドは手すりにそのまま。

このチョークの直後からは室内まで全区間クランプコア(220個)で覆っています。

リグの直下にはサガミエンジニアリングのCMF-1K!!

サガミエンジニアリング代表の松嶋OMがお亡くなりになられたことは今も信じられません。

たくさんの手紙を頂いたことを思い出しておりますが、これからもこの手作りのCMF-1Kでたくさんの電波を出していこうと思います。

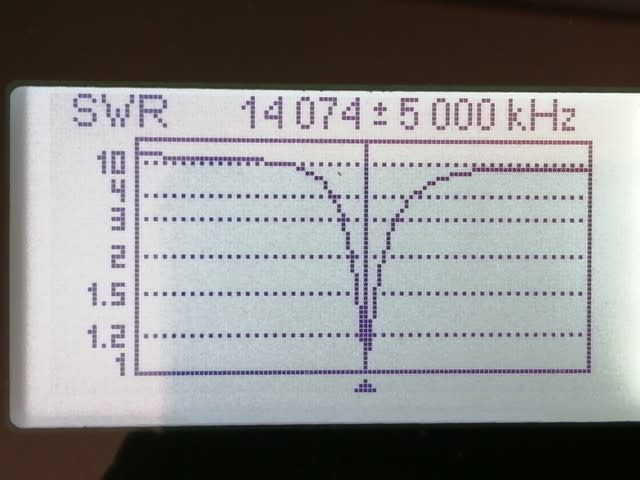

さて、ホット、コールドのエレメントを接続してアナライザーで確認

だいぶ高いところでSWRも2.5と高めです。

まあ2.5は問題ないといえば問題ないですが、追い込んでみようかと。

ひと巻き100円の銅線でシャントコイルを作ってみました。

スティック糊?

これで巻きました(笑)

最初は11巻き。

これだとSWRは落ちますが2.0程度。

次に8巻きで、1.8くらい。

6巻きだと1.1以下で5巻きは1.5に上昇。

ということで6巻きにしました。

この急峻さがたまりませんね(笑)

とりあえず今夜はこれでモニターしてみようと思います。

下の画像は一昨日の夜間の受信状況です。

9:1バランと短いアルミパイプアンテナですが、色々な国が見えて面白いです。

ダウンロード可能になりましたので、早速セットアップしました。

rc149よりもデコード数が向上していると感じました。

一回当たりのデコード局数が60局近いというのは、私のような弱小局にはなかなかありませんでした。

テスト用WAVファイルでrc149と比べてみても、200個の音源で前者が3502、後者が3565と差があります。

クラニシ製VC-519を中古で入手することが出来ました。

以前、新品を購入したことがあって、これで二台目になります。

人工GND装置は賛否両論あるようですが、私の場合は実際に重宝したので再び手に入れました。

先日CG-3000が燃えたため、現在は9:1バラン+コモンモードチョーク(DXE製)+MTU(CAT-300)の組み合わせなのですが、

CAT-300と人工GNDを組み合わせて使おうというのが、今回の中古購入の動機でした。

商品到着後、さっそく取り付けて確認してみましたが・・・・・

まったく作動しない???

以前、同じものを使い込んでいますので接続や取扱方法は大丈夫。

もしかしたら、リグからアンテナに至るまで完全に整合されていて、電圧が立っていない?

いやーまさかそんなことはないよな~なんて思いながら、同軸ケーブルを交換。

同軸を交換したのは、給電点からリグに至る全区間がクランプコア、通称パッチンコアに覆われているためです。

素の状態で確認しようかと。

VC-519の電流計、元気に振れ始めました。

つまりちゃんと作動した結果、振れていなかったということでした。

普段使っている同軸の給電点からリグの間は、給電点直下にDXE製CMF、リグの出口直下にはサガミエンジニアリング製のCMFをそれぞれ取り付け、

それ以外の部分はTDK製のクランプコア300~400個で全てを覆っています。

余談になりますが、この状態では同軸ケーブル上のだいたいの箇所で、コモンモード電流もほとんど検出されません。ゼロに近いです。

当然、素の同軸ではしっかりと検出されます。

これまで5年以上かけて少しずつ買い足していったCMFやクランプコアですが、その数はいつの間にか500個を超え、

IC-705や7300の価格と一緒くらいかかったかと思いますが結果的には良かったのかも知れません。

そのようなことで、今回購入したVC-519は単身赴任先では良い意味で役に立ちませんので、自宅や移動運用で活躍してもらおうと思います。

それとこの同軸の場合、数メートルの適当な長さのエレメントでも、同軸ケーブルごとMTUで同調させても、

どうも印象的にはATUの場合と遜色がないような気がしています。

CG-3000の燃えたリレー交換は時間のある時にやるとして、この機会にMTUを使ったアパマン運用を体得してみようと思います。

これについてはまた別の記事にします。