我が家が環境の良さに惚れ込み、杉並区久我山へ引越しをして来た12年程前から、

長くその動向を注視してきた久我山の地区計画が、

さる12月22日の第180回杉並区都市計画審議会で決定されました。

市民活動の頃からも併せると、長い間携わってきたので大変感慨深いものがありました。

「果たして地区計画って何だろう。」という疑問が携わる事になったスタート地点でした。

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。

東京都ホームページ「地区計画」→http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chiku/

都市計画という大きな計画によってまちづくりの基礎が決定され、

少しずつだけれど、それに従って道路や公園の整備が進むこと。

放5の様な大型幹線道路周辺には騒音や振動などを抑制していけるような建築物を作れるよう、

計画の見直しが必要となり、これからの久我山1~3丁目には地区計画という手法により

都市計画の改定が必要となっていく事などを知るにつけ、

今回の地区計画が大変重要なのだと認識するようになりました。

言い換えると地区計画いかんによって、

今後の久我山の街並みが左右されていくという大きなステップなのだと言うことでした。

私は約6年前に区議となりましたが、

区議へと転進をしたのも、こういった「まちづくりを決定していく計画の、策定段階から携わって行きたい。」

という想いを持ったのが、最も大きな原動力でした。

これまで一般質問や都市計画審議会の委員としても多くの意見と要望を申し述べてきました。

20年来住宅のインテリア設計をしてきた建築士ではありますが、都市計画においては全くの素人、

振り返ると的外れの提言や夢のような事も追っていた事もあったと思います。

縦割りのお役所仕事の中で粛々と決定されていく計画、そして都市計画家と言われる方々は何れも高学歴の専門家の方が多く、

ちょっとやそっとでは太刀打ちできない。ランドスケープデザイン的な発想をまちづくりに活かして貰いたいと考えても、

自分が今更ランドスケープを学んだとしても、デザイナーとして採用される可能性はないし、

地元のまちづくりに一定の力を持って提言をする為には、区議というパスポートが無くては到底出来なかった事だと思います。

一部は取り込まれた項目もありますが、残念ながら全てが思い通りとは行かなかったものの(当然ですが)、

久我山の魅力を最大限残していき、また放射5号線という大型幹線道路開通後にも住環境を守っていくための、

大変充実した良い内容になったと考えています。

この地区計画において私が強く訴えてきた事は以下の3点です。

1、放射5号線という大型幹線道路開通後も、玉川上水を擁した久我山の緑豊かな住環境を守りたい!

平成29年度(平成30年の3月まで)に完成予定の都道 放射5号線が開通すると、久我山1~3丁目には青梅街道と同じくらいの車が通ることになり、地区計画いかんによっては、例えば道路沿いに高層マンションや大型ショッピングセンターなどが乱立するようなまちへと変貌してしまうという危惧を強く持ち、高さの制限や緑化の推進などを訴えてきました。

既存の住宅街の豊かさとは何かを考え、地区計画によって緑肥率を高める方向性をどの様に位置づけられるかを考えながら提言をしてきました。

2、生活道路の歩行者や自転車、災害時の安全性を向上させたい!

これから久我山1~3丁目は、これまでの閑静な住宅街から大型幹線道路沿いの住宅街へと変化していきます。

例え道路が開通をしたとしても、周辺の生活道路への通過交通の流入を最小限に抑え、昔の農道だったころの面影が残る周辺道路の整備を併せて進め、子ども達の通学路にもなっている生活道路の安全を守り、また災害時の安全性も出来る限り向上させて行きたいと考えて具体的に地区計画に落とし込める方策を提言してきました。

3、既存の住宅街を低炭素のまちづくりに資する地区計画としたい!

地球温暖化防止と脱原発社会の実現に向け、省エネの暮らしの重要性が叫ばれています。

近年、産業や運輸部門エネルギー消費は減少しているものの、住宅などの民生部門は増加の一途です。特に住宅の建築物としての省エネ性能は手付かずに近い状況が続いていることに危機感を持っています。太陽光パネルや省エネ型の給湯器・エアコンの設置などが進み、創エネや省エネ機器に関しては認知度も上がり、取り入れている住宅も増えてきていますが、肝心の住宅の建物自体の床・外壁・屋根、窓などの断熱性能は欧米に比べて著しく低いため、現状では例えていうならば穴の開いたバケツに水を注ぐごとく、エネルギーを浪費し続けています。

これを解決するためには

①建物自体の省エネ性能を上げる

②自然の通風を取り入れ、夏冬の日射のコントロールを自然な形で出来る住宅を増やしていく。

事が重要と考えます。

①に関しては国土交通省による省エネ性能向上のための法整備を待つしかないのですが、2020年には標準的な住宅の省エネ性能向上のための法律を整備予定との事。(国土交通省・建築物省エネ法の概要→https://www.mlit.go.jp/common/001119867.pdf)

残るは②となりますが、これを実現するためにはある程度の敷地の広さを確保をして緑地スペースを取り、通風や日照を取り入れるための住宅を建てることが可能なものとし、狭小3階建ての様な建て詰まりを防止をしていくことが必要となると考え、訴えてきました。

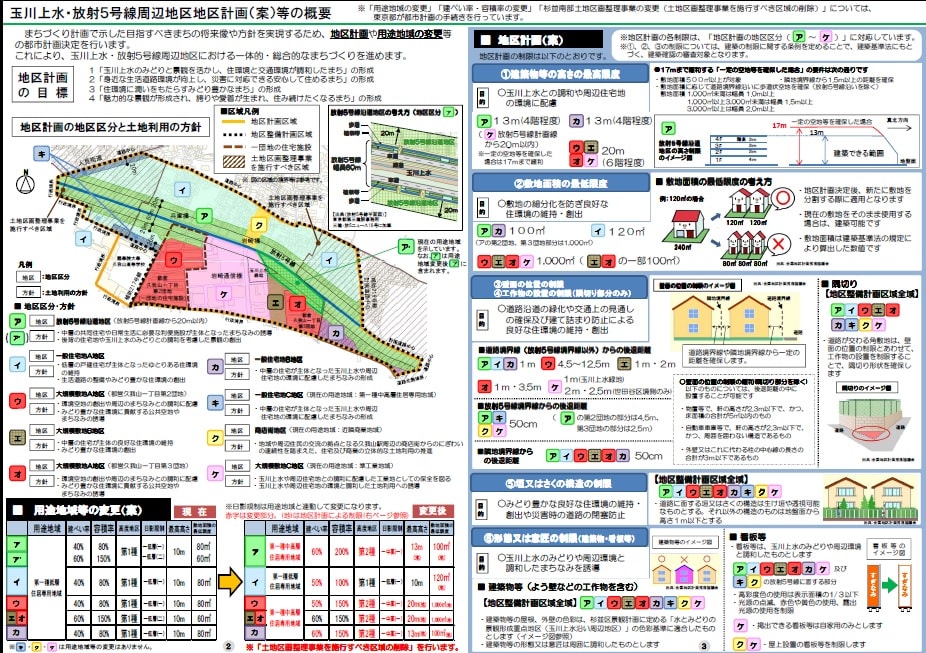

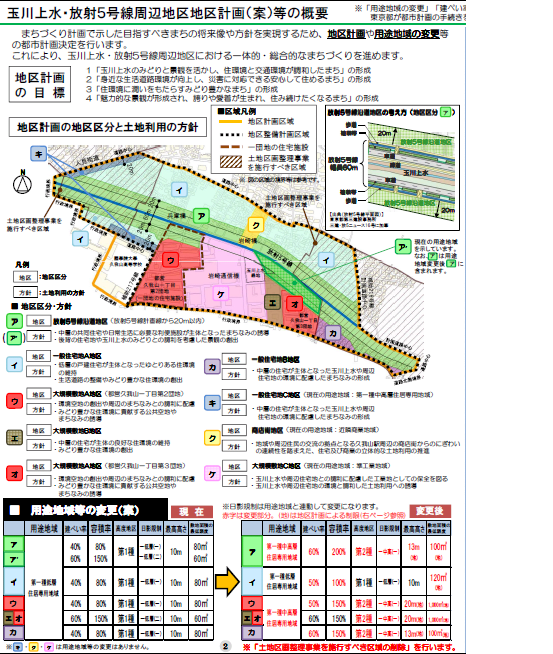

以下、都市計画審議会で決定された地区計画の概要に沿って記します。(既決となりますので、現在は(案)ではありません。)

上記:全体の概略をA3一枚でまとめています。

左半面

左半面

上記の概要の左側には、今計画の該当範囲と目標、そして用途地域と高度地区の変更が記されています。

これまで低層の住宅専用の地域であり、例えば100坪の土地は40%の範囲で建物を建てることが出来、その倍の床面積、高さは10mまで建設可能であったものが、大型幹線道路沿いにはある程度の大きさ高さまで建設可能になる事が盛り込まれました。

高層建築物が立ち並ぶと玉川上水の緑の豊かさが損なわれるため余りに高層の建物は似つかわしくないと考えます。また、現状の用途地域のままでは通過交通により騒音や振動、万が一でも道路での交通事故による火災の延焼も防ぐことが出来きれない事から、総合的に考え変更の必要性がありました。

高さの制限に関しては久我山1丁目にある都営住宅が20mまで建てられるものの、そのほかの沿道は13mに抑えることができ、今後建て替えが進んだとしても圧迫感の少ない街並みを創って行く事になります。

また、第一種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率が引き上げられましたが、下記に記すように最低敷地面積も大幅に引き上げられた部分との兼ね合いによるもので、単純に今よりも建てこんだ街並みを誘引していく事にはならず、総合的に考えると現状よりもゆったりした街並みを形成していくことになります。

区側の説明でもこの部分は大変時間をかけて、模型も作って説明に尽くしてくれていました。

下の写真は区による説明のための模型(実際は写真で見るよりも大きく立体なので違いを実感しやすいです。)

左が今回の地区計画(最低敷地面積120㎡、建ぺい率50%、容積率100%)

右が従前の計画(最低敷地面積80㎡、建ぺい率40%、容積率80%)

次に、

右半面

右半面

上記の概要の右側には、

①建築物等の高さの最高限度

②敷地面積の最低限度

③壁面の位置の制限

④工作物の設置の制限

⑤垣又はさくの構造の制限、隅切り

⑥形態又は意匠の制限(建築物・看板等)が掲載されています。

どの項目も良好なまちづくりには欠かせないものですが、

その中でも、②敷地面積の最低限度が一部現在の80㎡から120㎡へと大幅に引き上げられたことは驚きとともに、良好な住宅街を形成していくための思い切った区の姿勢が表れたと評価しています。

大規模敷地が宅地化される場合に、細分化して狭小3階建てが立ち並び、通風や日照の豊かさを感じられない住宅街へと変貌していくことを防いでくれます。

また、③、④により、緑肥率が向上するのと同時に、道路を歩いていても建物の圧迫感を感じさせない、ゆとりのある街並みが実現します。

⑤に関しては、よくぞここまで踏み込んでくれたと大変評価している部分ですが、ブロック塀に囲まれた生活は、通風や日照を妨げ、また震災時には倒壊により避難路を寸断し、緊急車両の通行を妨げる心配があります。

ブロック塀は建築基準法により安全性の規定はあるものの、実際は現場判断で自由に建築されているのが現状です。地中に基礎を作り9段までしか積めず、鉄筋で倒壊防止等をするという基準を守らずに、平時の今ですら倒壊してしまうのではと思われるものも散見されます。

ましてや災害時のことを考えると、今回の地区計画で規定したことは久我山にとっては大変大きな前進となります。

地区計画ではこれから建て替えが進む場合のみを規定していますが、ブロック塀に関しては既存への対応も併せて進めていくよう、また杉並区全体においても同様の規定整備がされていくことで、災害に強いまちとなっていくと考え取り組みを提言をしています。

以上、簡単に決定された地区計画の内容を振りかえってみました。

この地区計画決定に至るまでには放5の道路整備への反対が根強くありました。私も玉川上水やその周辺の閑静な住宅街を守ることのみを最優先に考えれば道路反対の立場を取り続けたでしょう。しかしながら、東京都全体の交通体系を考えた場合に、未整備の久我山の区間の住環境だけを優先し、反対し続けることは出来ないと考えました。

何故なら道路整備は生活の利便性向上、災害時の安全性向上には必須であり、それは大きく東京都全体を俯瞰した視点が重要だと考えるからです。道路整備により自分たちの生活も大きく影響を受けることにはなりますが、だからと言って現状の様に東西を分断し続けることに賛成は出来ませんでした。(東京都による言葉では、ボトルネックというらしいです。この言葉は好きではありません。)

その代わりに、例え放5が出来たとしても安全性と住環境を守って行きたい、その為にはこの地区計画の内容は重要でした。一方で、土地所有者の方からすると大きく私権を制限されることになります。地価にも影響を与えるでしょう。

私が区議となって継続して区に求めてきたことは、前述の3項目の他に、地域住民に対して地区計画策定までの手順を追っての説明に尽くし、個別の意見を丁寧に聞いて欲しい、また地区計画決定後であっても質問があればご理解をいただけるように誠意ある対応を継続して欲しいということです。

都市計画は一方的にお役所から押し付けられるものではなく、市民の意見を聞きご理解を得ながら進めていくもの、という方向へと変わって行ってもらいたいと考えています。

これだけ大きな地区計画の策定まで、一市民として、また区議として携わることが出来たことは大変ありがたいと考えています。机上の空論ではなく、実際の行政などの動きをつぶさに追えた事、そして一定の成果を見る事ができた事は私にとっても大変貴重な経験でした。

例え一部であっても今後の久我山の街並みを作っていく計画に、区議として自分なりの意見を言える立場で居られた事には大変満足をしていますし、ご支援をいただいている方には大変感謝をしており、この場を借りてお礼を申し上げます。

また、この地区計画策定前の住民の活動として、まちづくり協議会の場で活発な議論が行われ、最終的に平成22年7月に区長宛に玉川上水・放5周辺(久我山地区)まちづくり協議会『まちづくり構想』が提出され、この構想が下地となり地区計画へとつながってきました。住民の考えが十分反映された計画につながったことは大変ありがたいと考えます。

→http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/923/housya5_news08_2.pdf

→http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/923/housya5_kousou_2.pdf

地区計画は、住民自らの地域の課題解決の手法として有効だと考えますが、残念ながら杉並区での展開は進んでいません。他自治体の取り組みを参考にしながら当区での啓発活動を引き続き提言して参ります。

東京都ホームページ地区計画区市町村別一覧→http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chiku/chiku_5.htm#kusibetu

今後とも情報収集と勉強を重ね、より良い街づくりへと貢献できるよう、尽力をしてまいります。

ご意見・ご提言をぜひお寄せください。

山本あけみ→yamamoto.akemi1965@gmail.com

※このブログ内に示す地区計画等の概要は杉並区のホームページからの転載です。

→http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/923/housya5tayori08.pdf

(案)とあるのは都市計画審議会に諮られる前の物なので、現在は審議の上原案どおり決定されています。

※都市計画審議会について http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/machi/toshikeikaku/1005056.html

※第180回杉並区都市計画審議会開催内容 http://www.city.suginami.tokyo.jp/event/shingikai/h2812/1028914.html

この都市計画審議会では

[杉並区決定]として、

・東京都市計画地区計画 玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画

・東京都市計画高度地区の変更

・東京都市計画一団地の住宅施設 久我山二丁目一段地の住宅施設の変更

[東京都決定]として、

・東京都都市計画用途地域の変更

・東京都市計画土地区画整理事業 杉並南部都市区画整理事業の変更

の議案を審査しました。

以上

人見街道から見た代替地

人見街道から見た代替地 富士見丘北公園

富士見丘北公園