昨日の大国主命つながりで、今日は大国魂神社について書いてみようと思います。結婚した際に住んだのが東京都府中市の大国魂神社の近くだったので、今では氏神様としてお祀りしています。

ただ、この神社をずっと氏神様としてお祀りしていたわけではありません。私は高知だし、夫ももとは九州でかつ転勤族の家で転々としていたので、関東に住むようになってどこを氏神様として祀るのかわかりませんでした。お正月に参拝に必ずいく明治神宮をずっとお祀りしていました。

山さんから、お山の神様に謝罪した後、氏神様に今回の謝罪が出来たことのお礼をしてくださいといわれ、私の家の氏神様は何処なのかを帰りの車で山さんに聞いてみました。

山さんがここですと即答したわけではありませんでした。明治神宮から始まり、今住んでいる場所周辺の神社を私が片っ端から言って、ここですか?と尋ねる形です。全て違う、違う、と言われました。

携帯で検索しながらエリアを広げて、20社位違うと言われた後、携帯にでてきた、六所神社を尋ねました。「そう、そこです。」と山さんは答えました。

私がその時感じたのは、

「えっ、ホント?六所神社?それどこ?」

でした。

朝、山さんに初めて会った印象は凛として雰囲気からこの方は良い人に違いない、でした。真剣に神様に謝ってくださっている姿は本物だったし、言葉に嘘がある方にも思えませんでした。

だから、帰りの車で、あー余計な質問してしまったかなぁ、分からなくて返答に困ってるんだ。嫌な質問してしまってゴメンナサイ。と失礼にも思ってしまいました。

しかし、山さんから言われたし、行かないと落ち着かないので、住んだ事も行った事もない遠くの相模国六所神社に電車バスを乗り継ぎ行きました。

素敵な神社でしたが、やはり、ここが氏神様?ホントかなあ?とピンときません。

お札も買いましたがハテナ?が渦巻きます。なんか違うなぁという感じでした。その日六所神社にお詣りしてから家で調べていると、やっと辿り着く神社がわかりました。

六所神社は六所神社でも、相模国六所神社でなく、昔、武蔵国六所神社と呼ばれていた大國魂神社だったのです。

天啓に打たれるとは大袈裟ですが、大国魂神社は府中市にあり、何度も足を運び、若かったので、参道なのに散歩気分で当時は乳母車を押しながら歩いていました。

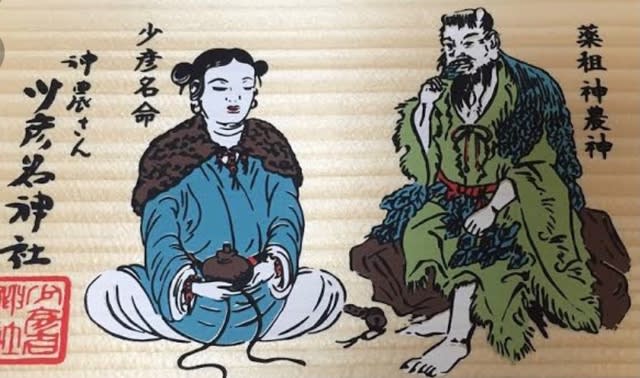

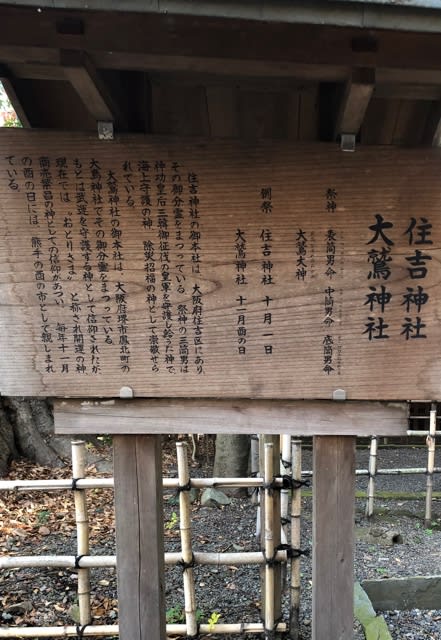

大国主命が御祭神であるほか、この神社には様々な摂社がありました。夫が大阪で生まれた時お宮参りした大鷲神社と大阪一宮の住吉神社がともにまつられていました。龍神様の摂社があったり、鶴石亀石があったりと、親しみが持てる神社です。

今は府中市には住んでいませんが、この神社の八方除御守りを夫は好きで、毎年このお守りを買いに神社に行っていました。

山さんの教えてくれた六所神社は大國魂神社だったんだと腑に落ちて、それからは明治神宮と大國魂神社の両社でお正月は御祈祷をしています。

ところで、夫お気に入りの八方除お守りとは、八方が塞がることも八方が広がるのも全て自分の心掛け次第というお守りです。夫の座右の名です。子供達にも渡しています。

全てが自分の心掛け次第、誰のせいでもないと思えると良いですね。なかなかそう思えない事もこの世を生きているとあります。腹がたつと、人のせいにしたくなります。しかし、そういう自分の心をまた、俯瞰して見なさい、という事かもしれないと思いました。

お守りに守ってもらうのではなく、お守りにより、自分を俯瞰して見つめる視点を持つ、お守りってそういう視点もありそうです。