4社目の山宮浅間神社に向かう前に、朝霧道の駅にて昼食です。この朝霧高原の展望台は、素晴らしい!富士山全景を拝めます。時刻は2時位でしたが、快晴だったので、本当に美しかったですね。

風はあまりなかったけれど、富士山の空に風神を感じます。美しい。。

カーと一声した後、約30分以上この塔の上にカラスがとまっていました。富士山を眺めているのかな。

富士山が大好きな母を連れて来たい、そう姉と話し、ビデオ電話で母にも富士山をオンタイムで見せてあげる事ができました。写真も一緒に。

母は、その富士山の写真を今闘病中の甥っ子(私の従兄)に送ってあげたみたいで、富士山パワーが、辛い中にいる従兄のエネルギーになったらいいな。きっと大丈夫❣️

良くなる💕🗻⤴️

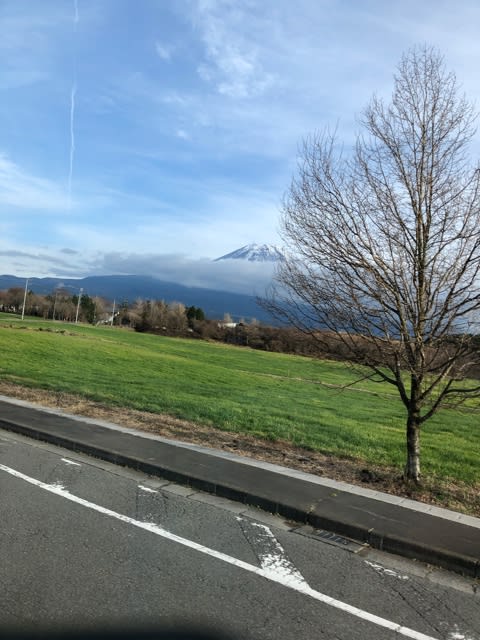

そのあと、バスに乗って行く途中、2時半頃まで全景を見せていた富士山に雲がかかり始めました。

添乗員さんは、次の山宮浅間神社から見る富士山が一番好きで、なかなか見ることは難しいのですが、今日こそは見せてあげられる、、と期待していたのですが、、どうでしょうか、、と不安がっていました。

かなりモコモコ雲が。バスの中から縦に伸びる雲があり、飛行機雲?ではないよね、不思議だね、何だろうね、と姉と話しました。

私達は、今までこんなにも美しい姿を魅せ続けていただき、もう充分、見ることが出来なくても大満足でした。

富士山本宮浅間大社につくころには、3時くらいだからか、日没にむけてゆっくりと蒼いドレスから白いふわふわの衣に空も着替えているようでした。

富士山元宮山宮浅間大社に到着です。

一の鳥居から真っ直ぐに向かいます。

社伝によれば、紀元前27年に垂仁天皇が浅間大神(富士山の神)を山足の地に祀ったことに由来するようです。

その後、西暦110年、日本武尊が浅間大神を現在の場所に遷すことで山宮浅間神社が成立し、

806年に征夷大将軍、坂上田村麻呂が浅間大神を大宮の地に遷すことで里宮に対する山宮 (元宮)となったとありました。

境内には社殿がなく、富士山そのものを神として拝むための遥拝所があり、古代からの富士山祭祀の形が今も残っています。

社殿は、人により何度も建てようとされたようですが、建てるたびに直ぐに大風により破壊されたようで、本殿をつくると風の神の祟りにあう、本殿を造ってはイケナイと、建物ではなく原初の祭祀の形がそのまま残されているとのことでした。

刹那に生きる人の意識では推し量れない太古からの永劫の祈りの蓄積の磁場を、建物で覆い被せなくて良かったのかもですね。祟りではなく風神の愛かもですね。

浅間大社の春秋の大祭前日に、浅間大社の祭神が山宮を訪れる「山宮御神幸」が行われており、祭神が春に農神として山から里に下り、秋に山の神として里から山に帰るようです。その際、

神の憑る鉾を左肩にのせ、その肩を変えることなく山宮に向かうので、山宮まで何回か休む際、鉾は御休石の上に敷柴 (榊) をしてその上に安置したようです。

この石が鉾立石です。↓

春秋に行ったり来たりします冨士浅間本宮大社の楼門前(明日紹介します)と山宮浅間神社参道に残る鉾立石が御休石です。

神事は厳粛なようで、御神幸は「夜、無言無燭」、昼は「沿道の家々戸を閉ざす」という感じで、心身を清浄にして慎み深く執り行われます。

本宮から山宮に夜中2時に着くと、神事が行われます。「深更なれど燈火を用いず」とあるようで、暗い夜道を火は灯さず還るようです。

太古から神に向き合う人々の魂の清浄さをこの話から感じました。

次に訪れた冨士浅間大社でも鉾立石があり、また境内にあります湧玉池神幸橋 (湧玉橋)には、山宮へ鉾を担いでいくための道筋最初の石碑(首標)があります。

本宮の湧玉池でも忘れられない景色を見せてもらう事ができました。