『メディアは存在しない』 斉藤環 著

記述や対談にでてくる東浩紀氏は、

現実界-想像界 それを繋ぐのが 動物的orシニカルな態度で、

データベースからシミュラークルを組み立て続けるという。

東氏にとって、象徴界は解体された近代までの変化の少ない想像界という位置づけ。ここでは、象徴界という空虚感は想定していないで、人間の欲望にたいする問いかけはない。

私には、人間の欲望を梃子のように動かしてしまう

象徴界を否定することができない。

想像界のリアリティが、刺激の量:スピード:刺激密度=刺激量×回数/時間 で表現されるとしても、それが、社会的に集積すれば象徴になり、その純化が象徴界という割りきりができない。

大澤氏は、齋藤氏の精神分析での事例を参考にしつつ、「象徴界」の空虚感をファルスとは言明しないが、認めているようだ。

→行為・対象という切り口で進めてきた 『ナショナリズムの由来』 大澤真幸著 を読み始めよう。

西垣通氏の基礎情報学批判への言及にたいする、西垣氏の応答は、閉じたシステム論の中に留まっていた。

さて、読後の直感は、

全ての行為の対象がメディアになりうる、つまり、対象はそれ自身では、何かを特定するメディアにはならない、ということ。

行為が束ねられること、つまり、コンテクストを共有することで、対象がメディアになること。

交通・通信・運輸の行為が個人化して、マス交通・マス通信・マス運輸が細分化した後、行為も対象も細分化してきた中、小さく群れると同時に、ネットのマス化も進んできた。

読み返し→「マスメディアのリアリティ」 二クラス・ルーマン 著

→「<メディア>の哲学」 大黒岳彦 著

直感:

全てがメディアである=メディアは存在しない

コミュニケーションしているという状態はあるが、

そこで応答しあうことを支える特定のメディア、

’媒介する何か?’’伝達される何か?’という問い方自体、

観点が外部にある。

転写・転移などを社会的に問わなければ、

メディアは行為の対象を共有するコミュニケーションでの相互反応を支える全てなので、定義しないでも済む。

つまり、メディアは存在しないと、言えてしまう。

これは、’象徴は存在しない’つまり、

象徴という人間行動の不在の梃子は存在しないと言い換えられるのだろうか?

ラカン、齋藤環氏は、その人間の梃子は言葉だという。

それは、ことば、文字、印刷という歴史の集積度の重さなのか?

声という最初の伝達手段の結晶の故なのか?

いや、モノがデザインされ、大量生産され、多くの人に利用された後では、

そのモノが表象となり、手がかりとなり、

それが、転写・縮小されて写真やフィギュアになって、個人の行動を左右してゆくのではないか?

その名前、場所、時などが、すべて言葉として社会化されて行くゆえに、

やはり、言葉だというのか?

表参道駅の交通広告の記憶は、そのスポンサーや商品名や人名として伝えられるのだろうか?

だれもが視覚記録・伝達装置を持ち歩き、利用し続けるとき、

その動作、仕草、出来事などが、共有化されていかないか?

また、小さな族の合図にならないか?

これは、音楽の記録と利用の歴史をたどれば、映像の可能性が分るだろうか?

そして、言葉・文字・音・映像・・・触感・味覚・・・など

知覚を分断して内容を検討できても、その総合化は、出来事でしかなくなる故に、

伝えあっているコンテンツよりは、コンテクストが面白くなる。

差異を消費するには、コンテンツを分断し自動編集すればいい。

差異を生成するには、まず、ダダ的に、モノを状況から引き剥し、放り出せばいい。

それをシュールレアリスム的に精査すれば、中世から近代の深みを覗くことになる。

それは、個人の偏差値にそって組み合わせるモードを整え、ムードを演出できれば、近似の中に無限の差異が生まれてくる。

言葉ばかりではなく、音・画像・映像、そして身体の変容を伝える様々なセンサーと記録装置が個人化されれば、

引き剥がし、放り出す抵抗値も、あらたに組み合わせの距離感=差異感も、

刺激が繰り返される時間と量に還元されるという考え方はありうる。

しかし、それを再現するのは別の問題だ。

人は、

発展・拡大し続ける社会や人間と近代の神話が消え、

欲望を欲望で支える資本市場も夢を担いきれなく、

宗教も神話も物語にもなぞらえきれず、

ゲームに身を預けないままに、

人はそれぞれ異なる状況に生まれ、やり直せない生、

階層化も分断もしきれない自身の生の軌跡をのこしてゆく存在だ。

その人をさらに、状況のデータベースを、その時々に組み合わる偶然として解体した対象とし、その生のコンテクストの共有をもう一度考えるには、

再度、マス・メディアに取り組むのもアリだろう。

共有した結果として『ナショナリズムの由来』も気になってしまう。

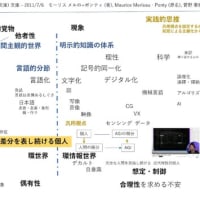

生存空間での、主体の二重化による、刺激から意識への流れ

記述や対談にでてくる東浩紀氏は、

現実界-想像界 それを繋ぐのが 動物的orシニカルな態度で、

データベースからシミュラークルを組み立て続けるという。

東氏にとって、象徴界は解体された近代までの変化の少ない想像界という位置づけ。ここでは、象徴界という空虚感は想定していないで、人間の欲望にたいする問いかけはない。

私には、人間の欲望を梃子のように動かしてしまう

象徴界を否定することができない。

想像界のリアリティが、刺激の量:スピード:刺激密度=刺激量×回数/時間 で表現されるとしても、それが、社会的に集積すれば象徴になり、その純化が象徴界という割りきりができない。

大澤氏は、齋藤氏の精神分析での事例を参考にしつつ、「象徴界」の空虚感をファルスとは言明しないが、認めているようだ。

→行為・対象という切り口で進めてきた 『ナショナリズムの由来』 大澤真幸著 を読み始めよう。

西垣通氏の基礎情報学批判への言及にたいする、西垣氏の応答は、閉じたシステム論の中に留まっていた。

さて、読後の直感は、

全ての行為の対象がメディアになりうる、つまり、対象はそれ自身では、何かを特定するメディアにはならない、ということ。

行為が束ねられること、つまり、コンテクストを共有することで、対象がメディアになること。

交通・通信・運輸の行為が個人化して、マス交通・マス通信・マス運輸が細分化した後、行為も対象も細分化してきた中、小さく群れると同時に、ネットのマス化も進んできた。

読み返し→「マスメディアのリアリティ」 二クラス・ルーマン 著

→「<メディア>の哲学」 大黒岳彦 著

直感:

全てがメディアである=メディアは存在しない

コミュニケーションしているという状態はあるが、

そこで応答しあうことを支える特定のメディア、

’媒介する何か?’’伝達される何か?’という問い方自体、

観点が外部にある。

転写・転移などを社会的に問わなければ、

メディアは行為の対象を共有するコミュニケーションでの相互反応を支える全てなので、定義しないでも済む。

つまり、メディアは存在しないと、言えてしまう。

これは、’象徴は存在しない’つまり、

象徴という人間行動の不在の梃子は存在しないと言い換えられるのだろうか?

ラカン、齋藤環氏は、その人間の梃子は言葉だという。

それは、ことば、文字、印刷という歴史の集積度の重さなのか?

声という最初の伝達手段の結晶の故なのか?

いや、モノがデザインされ、大量生産され、多くの人に利用された後では、

そのモノが表象となり、手がかりとなり、

それが、転写・縮小されて写真やフィギュアになって、個人の行動を左右してゆくのではないか?

その名前、場所、時などが、すべて言葉として社会化されて行くゆえに、

やはり、言葉だというのか?

表参道駅の交通広告の記憶は、そのスポンサーや商品名や人名として伝えられるのだろうか?

だれもが視覚記録・伝達装置を持ち歩き、利用し続けるとき、

その動作、仕草、出来事などが、共有化されていかないか?

また、小さな族の合図にならないか?

これは、音楽の記録と利用の歴史をたどれば、映像の可能性が分るだろうか?

そして、言葉・文字・音・映像・・・触感・味覚・・・など

知覚を分断して内容を検討できても、その総合化は、出来事でしかなくなる故に、

伝えあっているコンテンツよりは、コンテクストが面白くなる。

差異を消費するには、コンテンツを分断し自動編集すればいい。

差異を生成するには、まず、ダダ的に、モノを状況から引き剥し、放り出せばいい。

それをシュールレアリスム的に精査すれば、中世から近代の深みを覗くことになる。

それは、個人の偏差値にそって組み合わせるモードを整え、ムードを演出できれば、近似の中に無限の差異が生まれてくる。

言葉ばかりではなく、音・画像・映像、そして身体の変容を伝える様々なセンサーと記録装置が個人化されれば、

引き剥がし、放り出す抵抗値も、あらたに組み合わせの距離感=差異感も、

刺激が繰り返される時間と量に還元されるという考え方はありうる。

しかし、それを再現するのは別の問題だ。

人は、

発展・拡大し続ける社会や人間と近代の神話が消え、

欲望を欲望で支える資本市場も夢を担いきれなく、

宗教も神話も物語にもなぞらえきれず、

ゲームに身を預けないままに、

人はそれぞれ異なる状況に生まれ、やり直せない生、

階層化も分断もしきれない自身の生の軌跡をのこしてゆく存在だ。

その人をさらに、状況のデータベースを、その時々に組み合わる偶然として解体した対象とし、その生のコンテクストの共有をもう一度考えるには、

再度、マス・メディアに取り組むのもアリだろう。

共有した結果として『ナショナリズムの由来』も気になってしまう。

生存空間での、主体の二重化による、刺激から意識への流れ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます