「イメージの進行形」ソーシャル時代の映画と映像文化 渡邉大輔著 人文書院 を読んで。

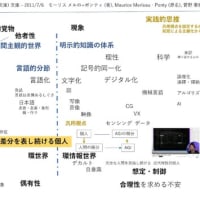

写真が’真実’から’視覚的断片’になって氾濫している中、ネット映像は、私的で継続的な視覚刺激として、PCなどのモニター画面をでて、舞台、サイネージへと街に溢れだしてきた。

絵画にたいすす写真、物語りに対する映画、しかし、それぞれの始原をたどると、写真イメージ、動画イメージという断片から始まっていた。絵画は、信仰・自然・対象・そして表現へと還元されてきた。写真も、写像から’真実’・表現へと還元されてきた。映像も、映画・TVなど継続する映像が解体され、CFのように断片化し、ザッピング・留守録・クライマックス化されてきた。

本のサブテーマ、「ソーシャル時代の映画と映像文化」は、その流通チャネルを映画館・TV画面から飛び出してきた映像を、映像圏のイメージとしてとらえ、多様なモニター画面が身辺から街を覆いつつある今を語る。スマホ、パッドから街のサイネージまで、その衝動の映像は映り出す。

メディアの役割を、コミュニケーションの媒体と考えれば、多様な言語に収められない驚きや感情を、表現しなおさないで写像や映像で伝えることが、出来る時代になってきたと言える。

メディアが大きな物語の中でコンテンツを配置・伝達していた時代から、小さな物語の話題・イメージが、多様なメディアとデバイスにのって、アドホックな反応をくりかえしている。沸騰コンテンツはあっても、沸騰メディアはない時代になってきた。特定のメディアでは、全体が見えない。

また、全体が個人がつかうメディア機器では見えない分、マクロなビッグデータ、それも人を介さないセンサーデータまでをふくめた、ビッグデータが、コトバの整合性を越えて、集積されるようになってきた。刺激と消費行動を集約すれば、マーケッティング・マシンに、共感の最大化を演出できる時代だ。刺激・対話→購買:POS→ロジスティックス+個人履歴→アフターコミュケーションとが循環しだしている。

コトバもモノも人も、流動性が高くなるほどに、その個性の根っこは浅くなる。

コンテンツの一瞬の沸騰を、持続させようとするのがマス・メディアだとすれば、緩やかな起伏を楽しむのがロングテールなメディアかもしれない。緩い日常こそ、感性を磨く土壌。流動する人のロングテールではなく、移動しない人たちのロングルーツ。

そして、地方ではなく、都市に定住している人の根っこに興味が湧く。

都市での消費にではなく、都市での息づかいなのだ。

京橋のお爺ちゃんに会いに行きたくなった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます