雪が降りました。はぴです、寒さに凍えながら過ごしています。

日中には日差しも出たので道路等融けてしまいましたが、寒気はしばらく居残るようですので路面凍結など気を付けなければいけませんね。

なんかもう来月にはRYZENだとかSokcet AM4マザーが発売されちゃいそうな勢いです。

しかしほんとに発売するのかしら?遅れるんでない?と期待半分で待ち遠しいこの頃、そわそわしております。

そんな中ではありますが、

DB4ケースを使用してAMDのAPU A10-7860KをcTDP 45Wに低消費電力化にしてファンレス・AC駆動を目指しています。

仮組してベンチ動かしたりしてたら最後までベンチ完走しちゃったりなんかして,良い感触をつかんでおりました。

このDB4にAMD APU環境を組んでみます。

当初、ストックの中でASRockのA88M-ITX/ACを使用する予定でしたが、何のことはなくDB4のヒートパイプの相性で断念しました。

いや、取り付けは可能なんですが、TDP110Wまで対応するといわれるLH6キットが使えないことが判明したためです。

標準搭載のヒートパイプではTDP65Wまで対応するようですがAMD APUでは発熱が処理しきれないと考えました。

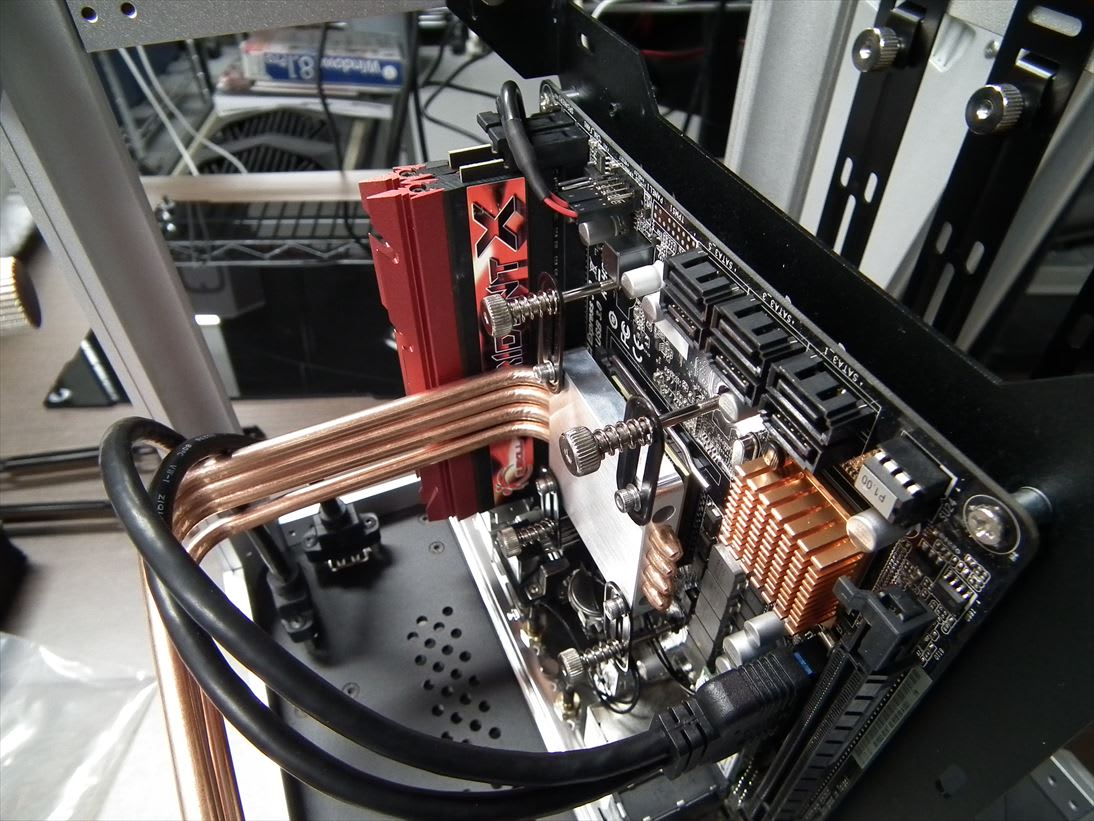

取り付けませんでしたが、途中までASRock A88M-ITX/ACに取り付けの悪戦苦闘図をご覧ください。

当初予定していたASRock A88M-ITX/AC(使用しませんでした^^;)

CPUについてはコストパフォーマンスの高いA10-7860K(65W)を使用。

A8シリーズではなくA10シリーズで65Wの低消費電力を持つAPUです、cTDPにも対応して45W設定も可能。

なにより、GodavariコアでCPU半導体チップとヒートスプレッダの間には半田を使用しています。ですのでグリス使用のAPUよりも効果的に排熱してくれるだろうと考えました。

DB4への取り付けについては他のマザーでも同じですがだいぶ面倒くさい物となっています。

まず、CPUファン取り付け用のバックプレートをすべて取り外します。

ASRockのFM2+マザーだとプラスチック製のピンで止まっているのでマイナスドライバー等でやさしくこじってピンを上にあげます。

DB4に付属の止めネジに、付属の両面テープでマザーの4つの穴に接着します。

両面テープは粘着力が強めです。

DB4への組み込みは他のマザーでも同じなので続けます^^;

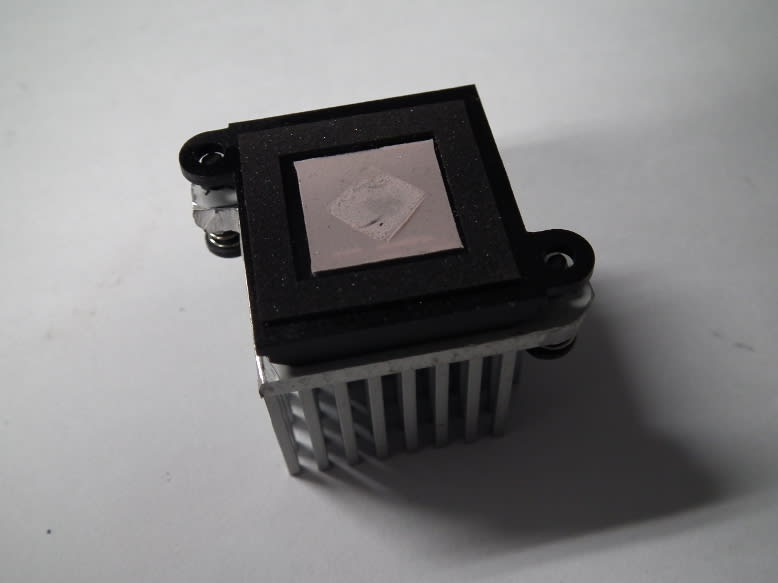

CPUのための放熱ブロックを載せて位置決め。

4隅にある黒プレートを6角ボルトを使ってCPUリテンションキットのネジ穴に合わせます。これはAMD/INTEL両環境で同じ方法です。

試行錯誤しながら調整・・・;;;;

AMD用のネジ穴調整をするとこんな様子になります。

改めてCPUへの放熱ブロックにヒートパイプを差し込みます。

もちろんのことではありますがヒートパイプと放熱ブロックの熱循環のため間にグリスを塗ります。

ちょっと塗り足りなかったかも・・・不安定なようならもう一回塗りなおしますか(ってかオーバーホールがとても大変です^^;)

リテンションキットのネジ穴へ付属の長ネジを使用して仮止め。

DB4標準のヒートパイプですとこんな感じになります。

DB4への組み込みの図。

TDP65Wまでの(余裕ある)CPUを使用するのであればこの状態の排熱構造になります。

INTEL製CPUならばこれでいけるかもしんない>w<

まぁ、しかしながら手間がかかりますなx

CPU冷却のヒートパイプが最重要で最難関な手数となるのでメンテナンス・オーバーホールは大変です。

今回のいけにえ、MSI A88XI AC V2 そしてボツったASRock A88M-ITX/acの図

AMD APUのためにTDP110Wまで対応するヒートパイプも投入するにはASRock A88M-ITX/acは使えません^^;;;

LH6キットのヒートパイプを使うためには下の写真でいうところ左右方向に這わせる必要があるんです。

そうなるとA88XI AC V2およびA88M-ITX/acともに右側の拡張スロット側か、左側の方に何もない空間が必要になるんですが・・・

両マザーボードとも左側にはATX電源コネクタやらS-ATAポートやらあって不可能です。

A88M-ITX/acに至ってはDDR3メモリスロットが鎮座してるのでアウト@@

拡張スロットへの増設をあきらめて右側へヒートパイプを這わせる選択肢しかないことになります。

で・・・

A88M-ITX/acがダメな理由~あろうことか拡張スロット側にEPS12Vのコネクタ&USB 3.0コネクタヘッダが存在する!!!

DB4ケース付属のUSB 3.0コネクタも使えなくなっちゃうしこれは致命的@@

一方のA88XI AC V2には拡張スロット側にはCPUソケットがすぐそばまで来ています。

ヒートパイプを這わせるには最良な構造になっております。

というわけでMSI A88XI AC V2を使うことにした次第です。

仕切り直し。

新しい気持ちで組んでいきます。

マザーを選ぶDB4・・・

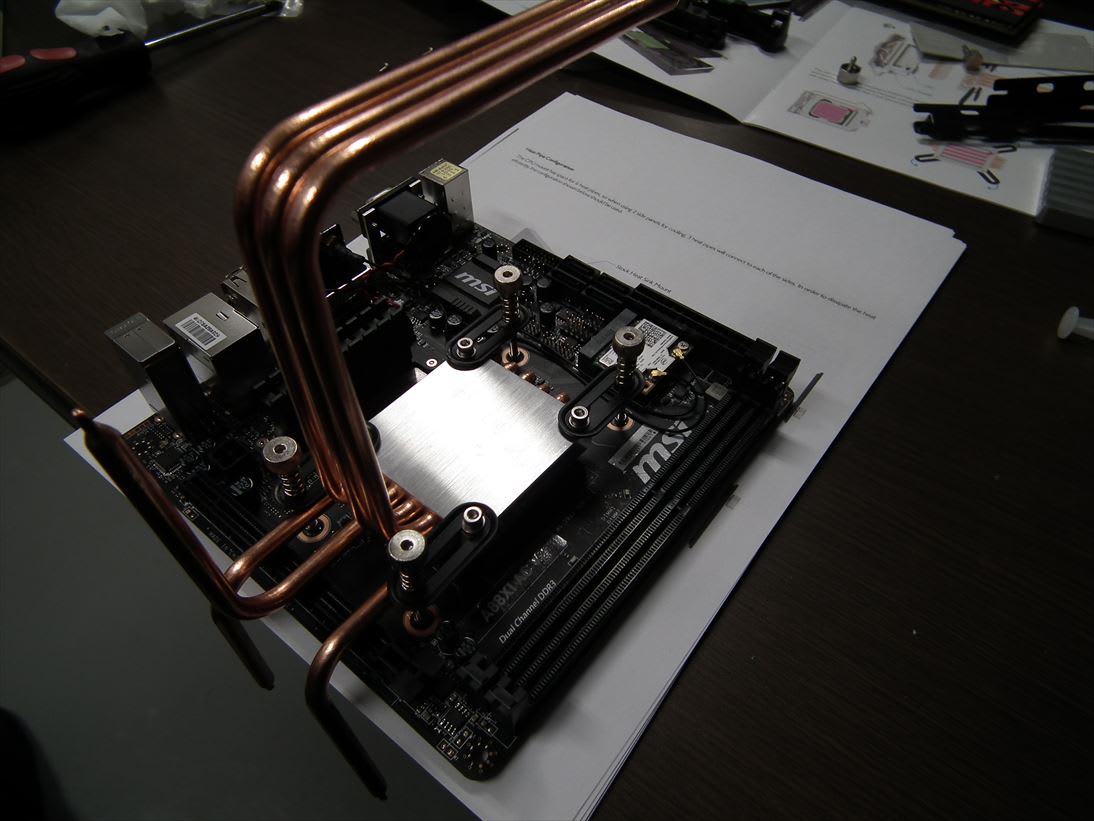

LH6キットのヒートパイプも使用しての組みつけ。

なんか生えてきてる^^

ようやく形になってきました。

同じようにDB4本体に組み込み。

放熱ブロックはDB4の側板に黒色のステーを利用して固定します。

間にサーマルパッドをかませてます。

DB4ケースの側板2面にCPUからの排熱が行われる構造になっていますね。

CPUからのヒートパイプを増やして4面すべての側板に

接地するようにすればより冷却強化できるんでしょうか?

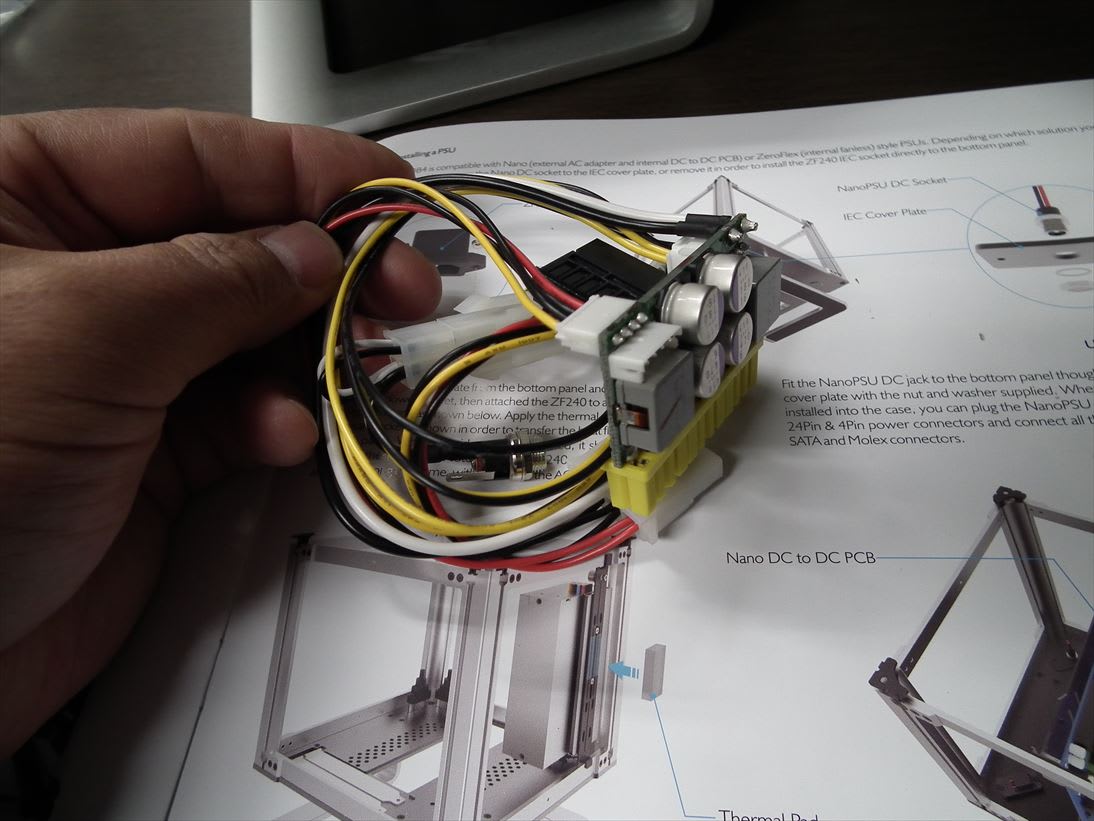

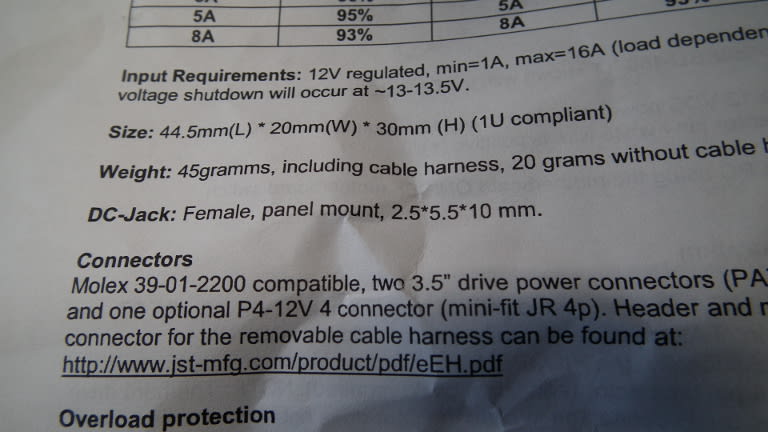

電源にはMini-boxのpicoPSU-160-XTを使用。低消費電力駆動には欠かせない存在です。

以前の記事でファン有り・ACアダプタ駆動PCにも使用しているなかなか便利な電源基板です。

今回はオリオスペックさんで購入した「PW-160/92 160WファンレスAC Adapter化キット」を使用。

ACアダプタの容量が12V 16A最大192Wという容量の大きな物がセットになっているという便利なものなのです。

picoPSU-160-XTは12V定格8Aの96W給電が可能というもの。

瞬間では15Aの180Wを60秒ということから、12V16A最大192Wという余裕を持ったACアダプタを付けてくれたんですね。

なのでまるまる192W(12V16A)を使えるわけではないのに注意です。

しかし、このACアダプタを使用するには工作が必要でして、

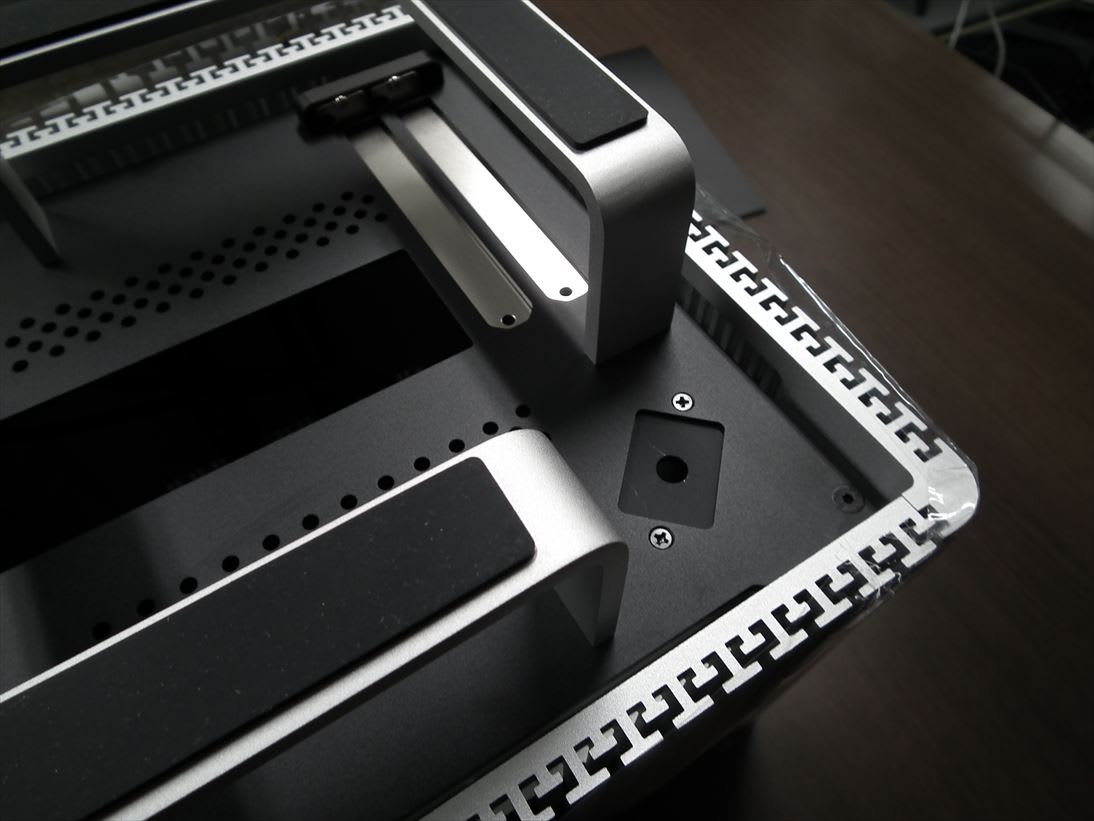

DB4ケースの電源部分にはこのようなパネルが装着されています。

このパネルを外すことで純正電源のAC100Vのアダプターをネジ止めしてACケーブルを挿すことが出来るようになります。

そしてこのパネルを使用することでACアダプタ用のDCジャックがネジ止めできます。

Pico-PSU等のACアダプタ駆動用の電源のためのものですね。

そのまま使おうかとも思ったんです。そのほうが簡単だし・・・

電源に使用する予定のPico-PSU-160-XTはオリオスペックさんで購入しました。

それは「PW-160/92 160WファンレスAC Adapter化キット」というものでして、ACアダプタの容量が12V 16A最大192Wという容量の大きな物が一緒になっているという便利なものなのです。

しかし、そのアダプタを使うには、このDB4純正のDCジャック用パネルでは穴が小さすぎて取り付け不可という。

12V 10A程度までのACアダプタだとこのパネルには取り付けることが可能です。

穴を大きくすればオリオスペックさんのACアダプタが取り付け可能になりますが、純正パーツを改造するのは気が引ける^^;

この純正パネルはネジ止めで取り外せる・・・

同じサイズのパネルを作っちゃえば?・・・・

作っちゃいました!

ACアダプタ 12V 16A 192W専用の大きい穴タイプのアルミパネルです。

厚みは2mmの物を使用(近くのホームセンターには純正の厚み2.5mmのものはありませんでした。)

サイズは、50mm×26mmの長方形(ジグソーで一気にいったので不格好です;;)

中央に13mmの穴

中央から9.5mm程度の長辺の位置に3mmの穴

固定用のネジ穴は、上記の純正アルミパネルから採寸。

2mmの穴をあけた後M3のタップでネジ山成型。

とこんな小さな角片でもやることは結構手間かかってます。

これでACアダプタ 12V 16A 192W専用のアダプタジャックが取り付けれるw

2個のネジで固定するタイプを使います。

通常のDCジャックとは形が違いますね。

こんな様子で取り付けます。

色が黒だったらなお良かったですね。

ええ、色を塗る時間まではとれませんでした。ってかそこまでのやる気がありませんでした^^;

中の配線もOK。

こちら側の空間はストレージを搭載するための物です。

光学ドライブやデーター用ストレージを増設しても電源容量には余裕がありそうですが。

メモリが変わってますが気にしないでください^^;

内部空間が広いので熱が上部に逃げやすくなっています。

あとあと考えて、A88Xチップへの放熱対策に前回製作したヒートシンクも流用することにしました。

必然的に当環境で初のファンレス・AC駆動のPCであるNT-ZENO3システムは解体・休眠することに。

その解体作業を経てこの自作ヒートシンクも取り外すことが出来たのです。

さて、電源オンします。

音も何もせず立ち上がるA88XI AC V2、静かに動いちゃいます・・・・

まず、UEFI設定で、あらかじめAPUのGPUクロックを600MHzに下げます(定格758MHz)

DDR3メモリは、定格のDDR3-2133MHzへ設定。

もちろん、cTDPは45Wへ設定。

これに関しては65W設定での動作が可能か検証してみたいところ。

そしてWindows 10をインストール。

熱で暴走するということもなく、普通にインストール成功でした。

無音です。これは凄いかも>w<

起動する音が聞こえません。電源ランプで起動しているのがわかる位なので、ちょっと面白いかも。

にほんブログ村

こんにちは、はぴです^^

風は冷たいですが日ざしはあたたかな今日日となっております。

来週からは寒波がやってくるそうなのでいよいよ厳しい冬がやってくるのでしょうか?

現在最終兵器DB4ケースを投入してファンレス・AC駆動のAMD APUなおしゃれマシン(?)を製作中です^^

電源コネクタ用のアルミ板を自作したりして仮組を終了し、OSもインストールして皆様お楽しみの(してない?)ゲームベンチを回してみました。

落ちずに完走してくれました!AMD APUがファンレスで動きました!

GPUコアの排熱もうまくいっているようです^^v

以前のファンレスPCですとGPUへの負荷が途端に熱暴走につながっていました。

今回はヒートパイプの本数の多さも貢献してか大丈夫でした。

ただ、設定的にはA10-7860K本来のスペックではなく

GPUコアクロック 757MHz → 600MHzにダウン

のUEFI設定をしています。

そのほかはcTDPを45W、DDR3-2133MHz

[Overclocking]-[CPU Features]-[Power Policy Mode]を「Battery Life」に(デフォルトはPerformance)と設定しておきました。

そして、ゲームベンチ!

CPU fanが0回転に注目!

FFベンチXIV 1280×720 DirectX 9 高品質(ノートPC) 3766 快適

FFベンチXIV 1280×720 DirectX 11 高品質(ノートPC) 2980 やや快適

フリーのCPU温度測定ソフトだとAMD製APUでは正常な値を表示しないので、MSI COMMAND CENTERを使い温度変化もみてみました。

どちらのベンチ測定でも60度を超えない範囲で推移していました。

夏場になると、さらに過酷な環境になるので要検証ではありますが、AMD APUでもファンレス・AC駆動も不可能ではなさそうです。

にほんブログ村

みなさんあけましておめでとうございます。

今年もゆるゆるな更新になるかと思いますが長い目で見てやってください。

今年はAMDer待望の新製品の登場です。

ようやく待ち望んだSocket AM4プラットフォームが登場します。

ハイエンドCPU Ryzen。

そしてAPU Bristol Ridge。

自作に降りてくるのはだいぶ後になるようですが”期待せずに”待ちましょう。

さて、完成はしたものの放置気味な長時間検査をつづけていたファンレス・AC駆動PCですが現状こんなことになってました^^;

とてもファンレスです!とは言えない状態になっています。・・・未完成です;;

1.AC駆動はcTDP45Wの効果でOK ~ 100W以下の駆動を実現可能なAMD製のAPUとしてはKabiniコアよりも高性能(Kabiniコアはむしろ低消費電力が強いですね)

2.NT-ZENO3の仕様は95WまでのCPUを冷却可能だが仕様上GPUに高負荷をかけるようなゲームやベンチは使用禁止の文言が! ~ 当然ですがゲームベンチでは落ちました’@@’

3.NT-ZENO3の排熱能力ではAMD APUを完全に冷却しきれない。ファンレスとなるとAMD APUでは特に無理そう><。

Windowsが立ち上がっただけの状態では排熱も十分そうで問題はなさそうなのだが・・・

4.ブルーレイ再生時で動画鑑賞時、Fluid Motion等のGPUを使うような設定で落ちることが多発してきた。 ~ 再起動がかかることが発生してきました;;

負荷時動作時にはNT-ZENO3の両脇にある放熱板が暖かく・熱くなってきます。

USBファンをつけるとすこぶる安定する・・・それじゃファンレスじゃなくなっちゃうよね?!ね!?

空気の流れがあるととたんに安定するから当然といえば当然か・・・

でもこれではファンレスが目的なのに苦しい展開だし・・・^^;

で、なにやらファンレス出来そうな筐体が発売されたようなので突撃してみました^^

STREACOM社製の「DB4」 ~ ファンレス仕様のキューブPCです!!!

仕様ではTDP65Wまでの対応となっておりますが、オプションのヒートパイプキット「LH6」を使用すればTDP110Wまで対応できるとのこと!

AMD APUでのファンレス駆動を目指すには避けて通れないPCケースかもしれません!

ファンレス・AC駆動を目指すべく高価なPCケースとなってしまいました++

BristolRidgeなAPUとMINI-ITXなSocket AM4マザーでこのファンレス・AC駆動も目指したいのですが待てど暮らせどいまだ発表ならず><

Kaveriな環境にて考えている次第です。

BristolRidgeなAPUはCarrizoコアですからより低消費電力なシステムが作れそうな気がしますが。

Kaveriと同じようにGPUの発熱が押さえ込めれば同じようなファンレスが実現できそうですね。発売が楽しみであります。

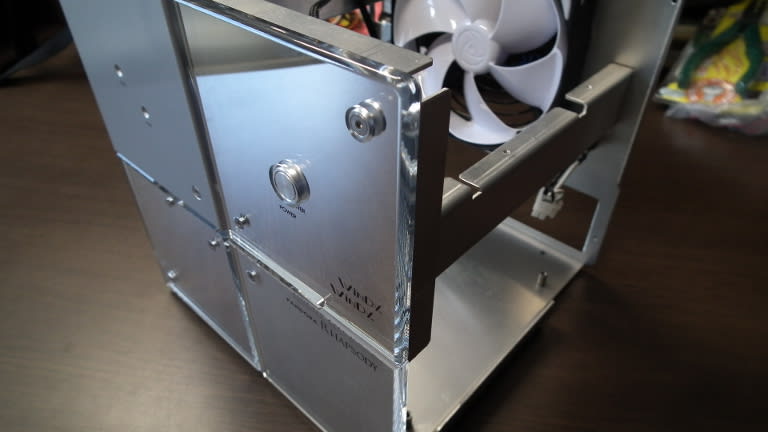

梱包を剝がしていくと見えてきましたDB4ケース!

ズッシリと重たいです。重量は7.5kg、側板が4mmほどの厚みのあるアルミ製で放熱板を兼ねています。

見た感じはおしゃれなインテリア風。

こちらが底面部分。

マザーボードのバックパネルとなるアクセス部がここに来ます。

通常一般的なPCケースの背面部が、このDB4ケースでは底面に来る構造になっています。

角の一角に電源スイッチが。

こちらが底面になって見にくく場所が分かりにくいですね。

こんな時はあれですよあれ、あの便利アイテムを使えば解決!

もう一角にはUSB 3.0ポートが2個。

USBハブで引っ張り出すのも便利かも。

さらにもう一角には電源ケーブルを取り付けるための穴が。

この状態ですとDC端子の中継部を取り付けるようになっていますが、ACコードを取り付けるようにも出来ます。

純正のZF240を取り付ける時に使用するようです。

天板部はプラスチック製です。3mmの厚みがあり、4隅の6角ボルトで固定されています。

オプションのスリム光学ドライブベイ増設キット「DB4-ODD kit」を使用することでスロットインタイプの光学ドライブを使用することが可能になります。

内部構造の様子。

中央部に縦にマザーボードが固定されます。

天板を外したら、側板を固定しているこの上部中央付近のネジをつまんで外します。4面それぞれの側面にネジがついているので緩めます。

うち2個のネジはマザーボードベースを固定する役割も持っています。

そうすると側面が上に少しずらすことが出来ますので・・・

片側が外れます。

上にずらすことで大きな穴から固定ピンが外れる構造です。

斜めにして外していきます。片側が向かい合う側板で固定されるようになっています。

同じように、残りの側板も上にずらして外していきます。

放熱も兼ねる肝心の側板。

ガッシリとして重量感があります。

表面はスリットが入っています。

中まで無垢のアルミ合金。

剥けました^^

APU(CPU)からの熱をヒートパイプで側板に伝える構造のためマザーボードの種類が限られます。

AMDマザーで対応するのはASRock AM1H-ITXが載っています。

これは低発熱のKabiniコアですね。

KaveriマザーだとGPUの排熱が冷却しきれないんでしょうか?

・・・MSI A88XI AC V2マザーだと拡張スロットの上を這うようにすればオプションパーツのヒートパイプも取り付けることが可能なようなので取り付けていきたいと思います。

実は今度のは仮組でFFベンチ完走したりしてますのでちょっと期待高いです。

にほんブログ村

みなさんこんにちは。

はぴです。相変わらずチョコマカして動き回っております。

そうそう、今年はAMDの攻勢の年のはずなのに、音沙汰なくなっておりますね。

いや、音沙汰はあるけれど小出しな感じ・・・ちょっと心配な流れですね^^;

1.RADEON RX480が6月末に登場する

これは、一時のRADEON HD4870やRADEON HD5870あたりのミドルクラスで人気を得た感じになっております。

半導体プロセスの進化のおかげで低消費電力なコアが開発できる分、ビッグダイにせずお手頃価格で普及させようとする戦略はわかります。

CROSSFIREにてGTX 1080を迎え撃とうというのは間違っていないと思います。

まぁ、ブツが出てからだねこりゃ。

2.Bristol Ridgeが発表!・・・モバイル版だけど?デスクトップ版は?

去年のCarrizoと似たような雰囲気になりましたね。Carrizoもモバイル版だけで日本にはほとんど輸入されてこなかった幻のCarrizoでした。

今回も似たようなことにならないと良いのですが。とはいうもののOEMあたりでSocket AM4マザーとAPUを使用したデスクトップ版の写真が

あったりすることを考えると今回のSocket AM4なBristol RidgeなAPUは自作PC界隈にも出てきそうですか、信じていいんですかねAMDさん。

3.ZenなCPUは年末か2017年に延期される可能性が高い?

既存在庫の調整?だそうです。しかしなぁ、AMDにとってはこれって販売にも経営にもよくないんじゃないの?

とかいう心配もありますが、もうちょっとSocket FM2+も生きていけそうな感じがしてます。

AMDのAPUを使用して「ファンレス」と「ACアダプタ駆動」に特化したMINI-ITXマシンを組んでいたりします。

完全ファンレスは可能ですがA88Xチップの排熱対策が重要と難易度が高めです。

ですので今回は冷却ファンはそのままに

ACアダプタ駆動に特化してみました。冷却ファンは有ります!

冷却ファンが搭載できればcTDPを搭載したAPUでACアダプタ駆動が可能です。

Socket FM2+マザーもSocket AM3+マザー同様枯れつつあるプラットフォームになっております。

ここ最近、新しいSocket FM2+マザーが発売されていますが、主にUSB 3.1とM.2の搭載など小粒な追加にとどまっていますね。

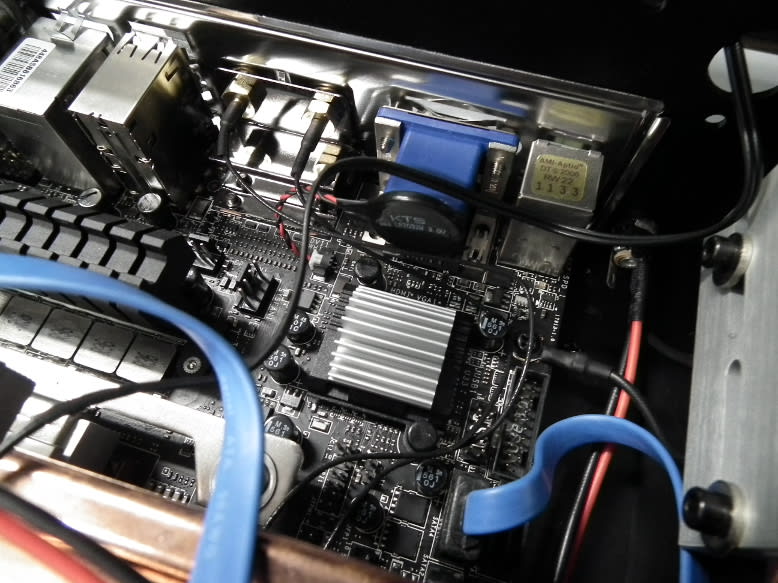

今回使用するマザーはMSI A88XI AC V2です。

当時はGodavariなAPUに対応するというのがうたい文句でしたが・・・MSI A88XI ACの改良版?(中身は一緒?)みたいなものですね。

いたって普通のマザーです。

AMD A88Xチップセット

PCI-E Gen. 3.0 x16拡張スロット

DDR3メモリスロット2本

SATA 6Gbps 4個

Gigabit LAN

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0

HDMI,DVI,D-Sub出力

個人的にはDisplayport出力があったら良いなぁぐらいですが。

使用するAPUはA10-7860K

言わずと知れたGodavariなAPU。

TDPは65W、もちろんcTDPにも対応していてACアダプタ駆動に最適と思われる45Wにも設定可能です。

なんのことはなくKaveriの改良版みたいなもの。Kaveri-Refreshとも呼ばれているし。

今回はACアダプタ駆動を目指すのでcTDPで45W設定出来るのがポイントでしょう。

新型タイプのCPUクーラーが付属しています。

Wraithクーラーではありません。

「95W Quiet Thermal Solution」と呼ばれるCPUクーラーです。

取り付け自体は特に問題はありません。

メモリはAMD RADEON MEMORY PC3-17000 2133MHz CL10 8GBx2を使用。

MINI-ITXケースに取り付けます。

今回使用のケースはキューブタイプです。

電源部の取り付けスペースはまるっきり存在せず。ACアダプタ駆動が前提のようなケースです。

MSI A88XI AC V2マザーのA88Xチップに取り付けてあるヒートシンクは薄っぺらく、ファンレス運用時の検証で発熱による熱暴走がおきました。

ですので効果のほどはわかりませんがアルミ製のヒートシンクを両面テープで取り付けてあります。

サウスチップのシートシンクはもっと放熱性の高いものが良い気がします。

今回、ACアダプタ駆動に必要な重要パーツ!

picoPSU-160-XT

マザーボードのATX電源コネクタに直挿しすることで電源部を確保できるという優れもの。

もちろんACアダプタ必須になります。

パチモンみたいなのや、より大容量の給電ができる物とかあるようです。

接続可能なACアダプタは12Vタイプのものです。

19Vタイプも汎用品として使われていますが、使えません。12Vタイプのものです。注意しましょう。

マザーへの給電で大事な12Vですが、定格8Aの96W給電が可能です。実使用でもこれ以下になるようにしないといけませんね。

瞬間では15Aの180W給電が可能ですが60秒以下の制限。合計で200W以下に抑えてね。と書いてあります。

OS立ち上がってからの実使用環境は96W以下・・・余裕見て90W程度といったところでしょうか?

何をどのくらい使うかで変わってくるかと思います。

接続ジャックは一般的な外形5.5mm・内径2.1mmタイプの物です。

このPCケースだとそのDCジャックを取り付けるための穴が空いていません。

マザーボードのバックパネルにDCジャックがついていることを想定しているようです。

なのでドリルで穴を開けました。8mm径のドリルであけるとピッタリです。

picoPSU-160-XTに付属のDCジャックはこんな形状。

ネジを外して取り付けるのみとシンプルです。

いつも同じ状況なんですが配線が・・・

冷却ファンがあるだけでも安心します。

特にAMD APUだと発熱が心配ですし。

picoPSU-160-XTそのものですと、マザー用12Vコネクタと、ペリフェラルとS-ATAのコネクタが1個ずつとなっています。

今回の接続デバイスですが、

1.OS用のSSD

2.データ保存用のHDD

3.光学ドライブ

と豪華にする予定ですので、分岐ケーブルを用意。

ストックしていた中から、S-ATA分岐ケーブルと、ペリフェラルをS-ATA端子に変換するケーブルの2種類。

さくさくっとSSDとOSを取り付けて消費電力を測定してみました。

それぞれ計測中で最高値の消費電力を示します。

まずはA10-7860KのcTDPの変更による消費電力(デバイスはSSDと光学ドライブ)

| 消費電力(W) | OS起動まで | OS安定 |

| cTDP 45W | 85.5 | 18.2 |

| cTDP 65W | 107.5 | 19.7 |

cTDP 45Wの消費電力が優秀です。

cTDP 65Wですと瞬間で100Wを越えます。

ACアダプタ駆動でも全然大丈夫そうですね。

cTDP 45W時、3TB HDD追加時の消費電力(デバイスはSSDと光学ドライブとHDD)

| cTDP 45W設定時の詳細 | ||

| 消費電力(W) | OS起動まで | OS安定 |

| SSDのみ | 85.5 | 18.2 |

| 3TB HDD追加 | 98.6 | 27.7 |

ACアダプタ駆動をするうえで余裕を持たせるためcTDP 45W設定の固定とします。

SSDと光学ドライブ、さらにWD30EZRXを追加してみました。

OS起動まで100Wギリギリの消費電力を計測しました。

OS安定時は3TB HDDの追加分9.5Wほど増加しました。

アプリ動作時の消費電力(cTDP 45W、デバイスはSSD,光学ドライブ、3TB HDD)

| cTDP45W設定時 | |

| ファイル展開中 | 74 |

| CINEBENCH R15 CPU実行中 | 77.8 |

| CINEBENCH R15 GPU実行中 | 82.6 |

CPUやGPUに負荷のかかるCINEBENCH R15実行時で77.8W~82.6WとpicoPSU-160-XTで十分賄える消費電力となりました。

ちょいパワーのあるKaveriなAPUでもACアダプタ駆動が可能ですのでコンパクトなPCを作るのにpicoPSU-160-XTは役に立ちそうです。

にほんブログ村

皆さん、こんにちは^^

はぴです。今週はお彼岸で墓参りしたりアルパカ牧場いったりとのんびりしてました。

さて6月頃に組み上げたファンレス・AC駆動のKaveriマシンですが^^;

ここ最近立ち上げしていたところ、放置しているとアクセスランプが点灯したまま吹っ飛ぶ!

という症状がほぼ100%発生することに気が付きました。

間違いないのは発熱・排熱が不十分なんだろうなと・・・だってファンレス(&AC駆動)ですし^^;

症状としては、

1.OSを立ち上げてしばらく放置しておく。

2.エクスプローラーでフォルダを開こうとする。

3.そのフォルダが開かない。

4.しばらくマウス操作のみ出来る、アイコンを開いたり出来ない、スタートメニューも無反応。

5.そのうち、そのまま固まる・再起動がかかる。

6.UEFI画面をみるとOSの入っているSSDが認識されていない。

7.UEFIデフォルト読み込み・しばらく放置するとまたSSDも認識され正常起動。

SSDが不良になったかと思い、SSDを交換してOSを入れ直しましたが同じ症状が発生しました。

・・・となるとチップセットの方かな???

と推測。このMSIマザーですとA88Xチップセットを使用しておりますが。

ビンゴっぽい@@

ヒートシンクを外しましたら熱伝導シートが綺麗に無くなっていました、高熱に耐えてきた結果ですね。

ファンレスPCですのでそもそもこのヒートシンクもアッチッチではありました;;

急遽データーアシストさんに向かい熱対策グッズを数点ほど購入してきました。

簡易的に冷えそうなこのアルミ製ヒートシンクをチップセットに接着することに^^

ものの見事にジャストフィットしました。

高熱で無くなってしまった熱伝導シートも同時購入したものを切り貼りして補修して取り付けます。

起動させます。

FFベンチマークを測定させますと、ヒートシンク付近で65.5度 APU放熱ブロック付近で43.4度を示します。

*参考温度です。厳密に測定しているわけではありません。

このアルミ製ヒートシンクの追加だけで今までのような熱暴走的な「吹っ飛び」は無くなりました。

おそらく

1.酷暑もありヒートシンクの熱伝導シートが無くなった。

2.そのためチップセットの排熱がうまく出来ず、チップセットの熱暴走。

というファンレスPCには大問題な症状が発生したものと思われます。

1個でも冷却ファンがあれば全然違うんでしょうが、ファンレスPCとして組んでいる以上避けて通れない熱対策ですよねぇ^^;

稼働させてしばらく様子見してみようと思います。

それよりもAPUのグラフィックコアの熱暴走がたまに見受けられます。

GPUクロックも下げたほうが良いかもですね><

・・・・・・A88Xチップセットの排熱対策を、もう少し頑張ってみました。

データーアシストさんで一緒に購入した熱対策グッズの中から・・・犠牲になる物をチョイス。

これなら加工しやすそうです^^

このMSI A88XI-ACに使用されているA88Xチップに使われているヒートシンクのサイズは30mm×30mm(出っ張り含まず)です。

熱対策グッズに購入した「汎用ヒートシンク」は40mm×40mmサイズですので、そのままではマザーの部品に干渉してしまいます。

サイズを小さく削る加工が必要となります^^;

精密な加工は時間的に余裕が無いのでザックリ適当に加工することにします。

ヒートシンクのサイズをペンでマーキング。

あとはグラインダーでガリガリ削りました。

アルミ製なので削りやすいですし・・・

穴の位置はポンチで軽く位置決めしておきます。

サイズはノギスを用いて対角線を合わせてマーキングしました。

多少のズレは・・・なんとかなるでしょう!?

グラインダーでガリガリ削った後・・・

雑ですがすみません>w<

部品に当たらなきゃOK?

というか肉厚のアルミを削る道具がグラインダー以外に見当たらず・・・

ハンドニブラ(kakuさんご提供)では”肉厚”すぎて刃に噛めませんでした^^;

穴の径は3mmでしたので最初2mm程度のドリルで下穴を開け、その後3mmのドリルで加工。

グラインダーで周辺を滑らかにしたあとはやすりでバリ取り。

サイズといい大きさといいピッタリ?です。

無骨ですが、冷えれば良いんです。

留め具のプッシュピンも見事に入りました。

厚みが肉厚になった分、バネも強くなりしっかり固定出来そうです。

付属の熱伝導シートを装着。

両面に保護シートがついているので、忘れないように外しましょう(?)。

これをファンレスPCのMSI A88XI-AC のA88Xチップに取り付けます。

アルミ製のフィンが熱を上方に排熱してくれそうです。

長時間稼働試験を行い、発熱実験を行っております。

「ディスプレイドライバの応答と停止」エラーがベンチマーク後に出る時があるのでもう少し設定を詰める必要があるようです。

にほんブログ村