どちらか特定できていない 旅の出発点は「内坪井旧居」 前者だろうか?

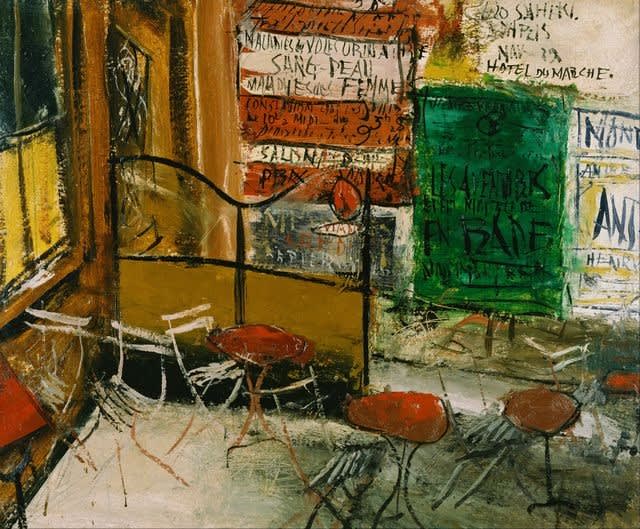

雨が降り続く中 一休みしようと店先で声をかけるが誰も出て来ない

勝手に床几に腰かけていると 間もなく婆さんが姿を現す

その婆さんの身なりや立ち居振る舞いが気に入った 絵になる!

「御婆さん、ここをちょっと借りたよ」「はい、これはいっこう存じませんで」

「だいぶ降ったね」「あいにくな御天気で・・・」

「だいぶ降ったね」「あいにくな御天気で・・・」

ほぼ二人の会話だけ 地の文は殆ど無くて雰囲気がよく伝わって来る

婆さんに茶や菓子を馳走になっているうち 辺りの岩山などが見えだす

「いい具合に雨も晴れました・・・」

「ここから那古井(なこい)までは一里(4km)足たらずだったね」

「旦那は湯治に御越しで 」「少し逗留しようかと思うが」・・・

「志保田(しほだ)さんと御聞きになればすぐわかります。

村のものもちで、湯治場だか、隠居所だかわかりません」

画家は画帳を開くがなかなか描けない そこへ馬子唄と鈴音が聞こえる

発句して画帳に書きつける 春風や惟然(いねん)が耳に馬の鈴

気に入らず捻くりまわす 馬子唄や白髪も染めで暮るる春

やがて馬子の源さんが現れ 婆さんと那古井の嬢様の昔話や噂話をする・・・

ここでMapから「那古井」を探す・・・無い! 漱石創造の固有名詞か?

左上隅に草枕温泉がある・・・昔は湯治場(とうじば)といった

そばに前田家別邸・・・婆さんが湯治場か、隠居所かわからないと言った所か?

「前田家別邸」でGoogle検索 新たに「漱石・草枕の里」サイトを発見!

フッターの年号が2007年 昔懐かしいフォームのサイトだ

前田案山子(かがし)・・・初めて知る名 面白そうなのでいずれ取り上げたい

「草枕」の場所やモデルの実名も書いてある 写真が載っているのもよい

ただし惜しむらくはページのリンクが分かりにくい

メインM(メニュー)「草枕交流館」→サイドM「草枕の歴史」→「前田家の人々」

那古井→小天(おあま) 那古井の宿→前田家別邸 志保田家→前田家

白壁の家→前田家本邸 鏡が池→前田家第2別邸の庭池

志保田の老隠居→前田案山子(かがし)

那古井の嬢様=那美→前田案山子の次女卓(ツナ)

馬子の源さん→丸山政平(まさへい)

ここまで書いてあると 「草枕」のモデルや舞台の特定も8割方済んだ感じ

あと1,2回あれば終わるだろう というわけで今日はここまで

それでは明日またお会いしましょう

[Rosey]