端唄『縁かいな』市丸

春の夕べの手枕に

しっぽりと降る軒の雨

濡れて綻ぶ山桜

花が取り持つ縁かいな

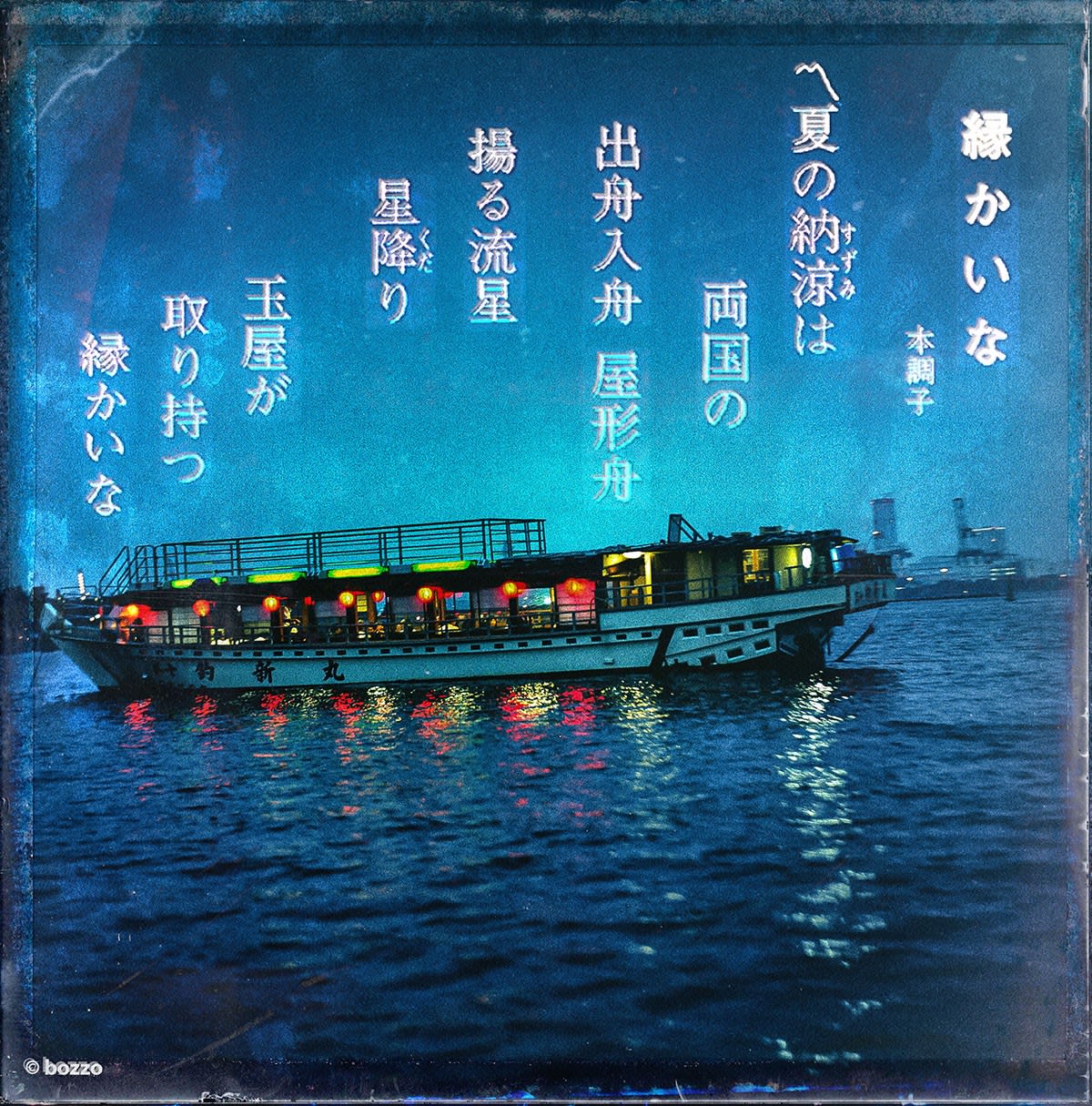

夏の納涼は両国の

出舟入舟屋形舟

揚る流星 星降り

玉屋が取り持つ縁かいな

秋の夜長のながながと

痴話が高じて背と背

晴れて差し込む れんじ窓

月が取り持つ縁かいな

冬の寒さに置き炬燵

屏風が恋の中立で

積もる話は寝て解ける

雪が取り持つ縁かいな

『塩原庭村の邦楽サロン』@喫茶茶会記にて

さて、江戸時代後期の深川は、吉原と人気を二分するほどに栄えた花街でした。

人気の秘密は、吉原の太夫を凌ぐほどの「張りと意気地」。

洒落本『古契三娼』の中で、深川の遊女であったお仲さんが、次のように深川を自慢します。

「深川といふ所は、客人の遊びにでへぶ塩梅のある所さ。

色男に代えても金に代えても、子ども同士のたてひきをおもにする所さ」。

深川というところは、お客が遊ぶにも一筋縄ではいかないところ。

どんな男前に口説かれても大金を積まれても、女同士のプライドをかけた意地の張り合いは譲れない、

それが深川というところさ――

漁師や木場の職人をお客とし、自前=フリーで生きることが可能であったからこそ培われた芯の強さは、

土地ならではの魅力として江戸の人に愛されました。

また、豪華絢爛、まばゆいほどに飾り立てた吉原の太夫とは対照的に、

素顔の美しさを誇って白粉もつけず、地味なねずみ色や縞模様の着物をすっきりと着こなす装いも、

「粋」として好まれたようです。

本曲成立からさかのぼること数年、深川芸者の恋物語を描いた為永春水の人情本『春色梅児誉美』が

ベストセラーになり、深川の人気はさらに高まりました。

ところが、本曲成立からわずか2年後、水野忠邦による天保の改革によって岡場所はすべて取り払いとなり、

深川の隆盛は終わりを迎えます。

本曲は、深川がもっとも栄えていた頃の様子を写し取った曲でもあるのです。

(松永鉄九郎『長唄メモ』より)

#photobybozzo

春の夕べの手枕に

しっぽりと降る軒の雨

濡れて綻ぶ山桜

花が取り持つ縁かいな

夏の納涼は両国の

出舟入舟屋形舟

揚る流星 星降り

玉屋が取り持つ縁かいな

秋の夜長のながながと

痴話が高じて背と背

晴れて差し込む れんじ窓

月が取り持つ縁かいな

冬の寒さに置き炬燵

屏風が恋の中立で

積もる話は寝て解ける

雪が取り持つ縁かいな

『塩原庭村の邦楽サロン』@喫茶茶会記にて

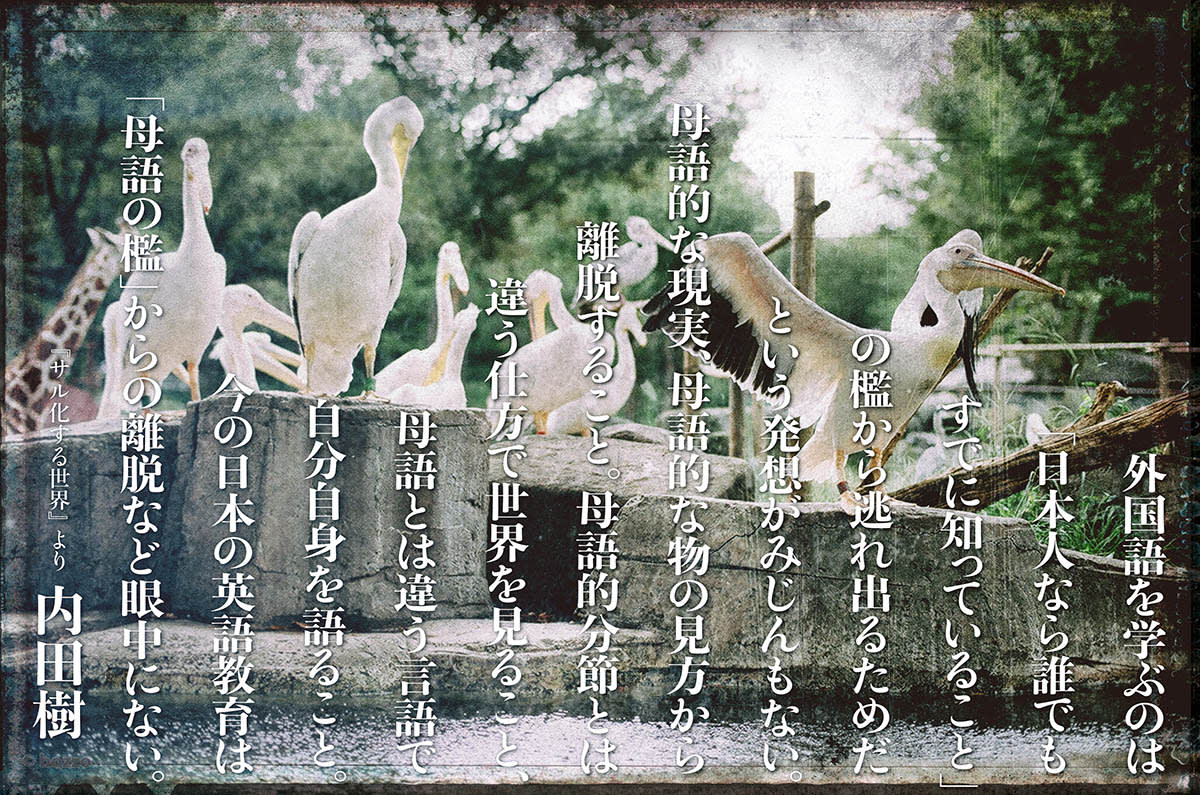

さて、江戸時代後期の深川は、吉原と人気を二分するほどに栄えた花街でした。

人気の秘密は、吉原の太夫を凌ぐほどの「張りと意気地」。

洒落本『古契三娼』の中で、深川の遊女であったお仲さんが、次のように深川を自慢します。

「深川といふ所は、客人の遊びにでへぶ塩梅のある所さ。

色男に代えても金に代えても、子ども同士のたてひきをおもにする所さ」。

深川というところは、お客が遊ぶにも一筋縄ではいかないところ。

どんな男前に口説かれても大金を積まれても、女同士のプライドをかけた意地の張り合いは譲れない、

それが深川というところさ――

漁師や木場の職人をお客とし、自前=フリーで生きることが可能であったからこそ培われた芯の強さは、

土地ならではの魅力として江戸の人に愛されました。

また、豪華絢爛、まばゆいほどに飾り立てた吉原の太夫とは対照的に、

素顔の美しさを誇って白粉もつけず、地味なねずみ色や縞模様の着物をすっきりと着こなす装いも、

「粋」として好まれたようです。

本曲成立からさかのぼること数年、深川芸者の恋物語を描いた為永春水の人情本『春色梅児誉美』が

ベストセラーになり、深川の人気はさらに高まりました。

ところが、本曲成立からわずか2年後、水野忠邦による天保の改革によって岡場所はすべて取り払いとなり、

深川の隆盛は終わりを迎えます。

本曲は、深川がもっとも栄えていた頃の様子を写し取った曲でもあるのです。

(松永鉄九郎『長唄メモ』より)

#photobybozzo