今月も新橋演舞場のチケットを頂き、11月25日(金)の一昨日、「恒例顔見世大歌舞伎」を観て来ました。今月の歌舞伎は”二世尾上松緑二十三回忌 七世尾上梅幸十七回忌」追善公演で、一昨日は千秋楽でした。

今月も新橋演舞場のチケットを頂き、11月25日(金)の一昨日、「恒例顔見世大歌舞伎」を観て来ました。今月の歌舞伎は”二世尾上松緑二十三回忌 七世尾上梅幸十七回忌」追善公演で、一昨日は千秋楽でした。

七世梅幸をテレビで観た記憶はありませんが、二世松緑は、NHK大河ドラマ「花の生涯」での井伊直弼役、「勝海舟」での勝小吉役、「草燃える」での後白河天皇役を覚えています。貫禄充分の演技でした。1989年に没。(写真:左二世松緑 右七世梅幸) 夜の部の演目は次の通りです。

夜の部の演目は次の通りです。

1、歌舞伎十八番の内外郎売(ういろううり)

2、京鹿子娘道成寺

3、梅雨小袖昔八丈髪結新三

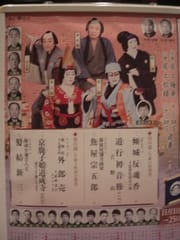

いずれも有名な出し物ですが、私はどれも初めての観劇です。その中でも特に「京鹿子娘道成寺」の尾上菊之助の舞が絶品でした。この舞台何度も観たいと思うほどの出来栄えです。(写真:場内に貼られたポスター)

「娘道成寺」は「安珍清姫説話」の安珍と清姫を題材にしています。

『奥州白河より熊野に参詣に来ていた美形の僧安珍に一目惚れした清姫は、参詣の帰りには必ず自分を白河に連れ行ってくれるよう頼み、OKの返事を貰いますが、その約束は守られませんでした。安珍の裏切りを知った清姫は、追いかけて、道成寺の梵鐘に逃げ込んだ安珍を焼き殺してしまった』説話。

春爛漫の明るい舞台は道成寺境内。大きな鐘が一つ吊るされています。今日は失われた鐘が再建され、その鐘供養の日。そこへ、花子を名乗る白拍子(菊之助)が花道から現れます。応対するのは12名の所化(お坊さん)の集団。ここは女人禁制の場所。花子は所化さん達との掛合いを上手に応対し、法要の舞を舞うのであればと寺の中に入れさせて貰い、舞始めます。

ここから菊之助の幾多の踊りが展開されます。一つの舞が終わる度に衣装が変わります。舞台から消えての衣装替えもありますが、舞台の上で”引き抜き”の早替わりでの衣装換えもあり、観ていて楽しくなる場面です。

若い娘らしい初々しさを表現する舞いが、叶わぬ恋に身をやつす恨みを表す舞に移りかわり、花笠6本を用いての華やかな踊りが、次の舞では怨念の鐘を打つ表現に変化します。そして最後には降りて来た鐘の上に昇ります。実は花子は清姫の亡霊で、最後の場面は安珍を焼き殺したことを象徴したのでした。

祖父七世梅幸が得意とした大曲「京鹿子娘道成寺」を菊之助が勤めました。「髪結新三」では父菊五郎との共演。それだからでしょうか音羽屋の受付には富司純子の見目麗しき姿がありました。