妻とその友人3人が始めた「お話会」の話し手のバトンが私に回って来ていた。「数学を学び、都立高校で35年間も教えて来たのだから、お話会でその辺を語ったら」と話し手になることを、妻から迫られてきた。数学は不勉強でもあり、言い訳をすれば、数学の話を「お話会」なる場で語るに相応しい題材は乏しいことを理由に、その役割は固辞し続けてきた。

妻とその友人3人が始めた「お話会」の話し手のバトンが私に回って来ていた。「数学を学び、都立高校で35年間も教えて来たのだから、お話会でその辺を語ったら」と話し手になることを、妻から迫られてきた。数学は不勉強でもあり、言い訳をすれば、数学の話を「お話会」なる場で語るに相応しい題材は乏しいことを理由に、その役割は固辞し続けてきた。

昨年6月、散歩がてら出掛けた谷中図書館で「お殿様の散歩道」展が開催されていた。台東区中央図書館では「日記で語る台東区」シリーズなるものを開始していて、その第1弾が『浅草寺日記』で第2弾が『宴遊日記』だった。 『宴遊日記』は、第二代大和郡山藩主で柳沢吉保の孫だった信鴻が書き溜めた日記。藩主引退後、現在の六義園を拠点に多趣味な生活を送り、それを12年間にわたり毎日記録したものだった。趣味は歌舞伎見物・俳諧・園芸・天候観測など多方面。中でも特に散歩が大好きで、現在の台東区にある上野広小路や浅草にも頻繁に出掛け、庶民の生活の様子を書き込んでいた。そこで台東区は「お殿様の散歩道」としての展示を実施したのだった。その谷中版が谷中図書館で開催されていて、私は運良くその展示に出会ったのだ。

『宴遊日記』は、第二代大和郡山藩主で柳沢吉保の孫だった信鴻が書き溜めた日記。藩主引退後、現在の六義園を拠点に多趣味な生活を送り、それを12年間にわたり毎日記録したものだった。趣味は歌舞伎見物・俳諧・園芸・天候観測など多方面。中でも特に散歩が大好きで、現在の台東区にある上野広小路や浅草にも頻繁に出掛け、庶民の生活の様子を書き込んでいた。そこで台東区は「お殿様の散歩道」としての展示を実施したのだった。その谷中版が谷中図書館で開催されていて、私は運良くその展示に出会ったのだ。

私はこれを題材にして「お話会」で語ることが出来るなと感じ、妻に会の話し手OKの返事をしておいた。開催日時を1月31日(火)午後と決め、会場の本駒込地域活動センターの予約も取り、何人かの方にメールや葉書でお誘いをした。

お殿様が実際歩いたと想定できる江戸時代の道を私は実際に何度か散策し、都高教退職者会の皆さんと一緒にその道を歩いたこともあった。折々に撮影した写真も多数溜まっていた。その写真をもお見せするにはパソコンソフト「Power Point」が最適と判断し、今その制作作業に苦心している真っ最中だ。漸く完成間近となり、90枚ほどの画像や地図でお殿様の散歩道と、私が撮影したものを何とかスクリーンに映し出せるかなというレベルまで来た。

参加予定の方は25人ほど。久し振りに人前で話さねばならない日が近い。やや緊張感を抱きつつ準備を進めている毎日である。

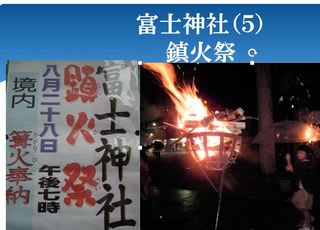

以下に当日登場させる写真を3枚。

(広重『江戸百景』より真崎) (富士神社 鎮火祭)

(初冬の六義園)