妻が読んでいる小説の題名を見て、「平蔵」とはあの『鬼平犯科帳』の主人公・火付盗賊改方の長谷川平蔵だなと思いつつ、著者名を見て驚いた。池波正太郎では無く逢坂剛とあった。『鬼平犯科帳』はテレビドラマではよく見ていた。池波正太郎の代表作で、鬼平役の中村吉右衛門が颯爽とした立ち回りを演じていた。

妻が読んでいる小説の題名を見て、「平蔵」とはあの『鬼平犯科帳』の主人公・火付盗賊改方の長谷川平蔵だなと思いつつ、著者名を見て驚いた。池波正太郎では無く逢坂剛とあった。『鬼平犯科帳』はテレビドラマではよく見ていた。池波正太郎の代表作で、鬼平役の中村吉右衛門が颯爽とした立ち回りを演じていた。

その鬼平こと長谷川平蔵を逢坂剛も書いていたことに驚いて、私も『平蔵の首』を読み始めた。現在時点までで4冊からなる平蔵シリーズで、そのうちの『平蔵の首』、『平蔵狩り』、『闇の平蔵』の3冊を読んだ。最近刊行されたのが『平蔵の母』。なにしろ朝散歩をする以外外出が極端に減った結果、読書時間が増えた。

池波正太郎没後20年以上経て、今なお支持を集める『鬼平犯科帳』。シリーズを読み始めてから知ったのだが、「オール讀物」連載中に挿絵を描いたのが逢坂剛の父の中一弥だった。その縁と長年の愛読者だった逢坂が、謂わばオマージュとして長谷川平蔵を蘇らせたのだった。 まず手にした『平蔵の首』は50ページほどの短編6つから成り立つ連作だった。

まず手にした『平蔵の首』は50ページほどの短編6つから成り立つ連作だった。

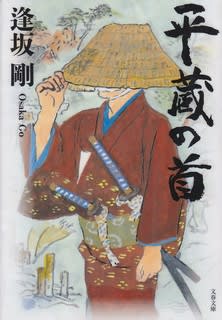

逢坂は池波物とは違う平蔵作をり上げようとして随分と、苦心・工夫をしただろうなというシリーズになっていた。“かとうあらため”と読ませる火盗改の頭領役の平蔵はあまり登場してこない。人前には自らの顔を決して見せない。部下の同心たちの方が活躍する。平蔵が外へ出るときは深い網代笠を被っていて、盗賊方から見ればその人物が本当の平蔵か否かが悩ましい。そこが物語の中心となる短編もあった。(写真:連作作品の一つ「繭玉おりん」の最初のページ。絵は中一弥)

一番感心したのは盗賊方の移動方法だ。盗んだ大量の千両箱は一つ20数キロはあるそうな。そんな重いものをどうやって運んだのか?逢坂は猪牙舟(ちょきぶね)に乗せ、水路・運河を利用して逃げうせるとしたのだ。大川・神田川・小名木川などが登場し、『江戸東京重ね地図』でその水路を推定しながら読み進んだ。それが実に楽しかった。

平蔵が元盗賊を改心させ手下として盗賊内部に送りこむのは『鬼平』と同じだ。今でいう警察の潜入捜査も登場するので、平蔵方の描写よりも、盗賊方内部の描写場面が多く、ここも面白かった。

単行本も文庫版も挿絵は逢坂の父の中一弥。親子共同作品に仕上がっている。父の中一弥は104歳まで存命だった。

東京新聞夕刊に「大波小波」という、読書情報を紹介するコラム欄がある。確か2月20日だったかと思うが、そこで、小説『太平洋食堂』が紹介されていた。

東京新聞夕刊に「大波小波」という、読書情報を紹介するコラム欄がある。確か2月20日だったかと思うが、そこで、小説『太平洋食堂』が紹介されていた。

《全国には子ども食堂が約3700か所と聞く。明治37年(1904年)日露戦争の最中に、和歌山県新宮で一軒のレストランが開業した。》との前書きで、医師大石誠之助によって作られた“子ども食堂”と呼ぶのが相応しい食堂が紹介されていた。その大石誠之助はその7年後1911年、大逆事件に連座して死刑に処せられた、とも書かれていた。

多くの方はご存知のことかも知れないが、私には初めて知る衝撃的な話で、早速図書館で借りてきて読み終えた。小説は事実に基づく大石誠之助の伝記小説だった。著者柳広司はミステリー作家としての評価が高い。『ジョーカー・ゲーム』などの、短編スパイ小説数冊を読み、見事なトリックに感心した作家だ。その柳による伝記小説。文章がいいのだろう、一気に読み終えた。

大石は1867(慶応3)年紀伊新宮に生まれ、渡米して医学を学び、1895年に新宮で医院「ドクトル大石」を開業した。診療方針は「貧しい人からはお金を取らない。そのぶん、金持ちから多めに取る」という一風かわったもので、「毒取るさん」とも呼ばれた。

医院の向いに出来たのが「太平洋食堂」。彼がアメリカ留学中に磨いた西洋料理をこの街で広めようとして開業したものだった。しかし、誠之助は料理作法に口うるさく、大人からは敬遠され、子どもたちの方がここに遊びに来るようになっていった。底抜けに明るく、気さくな誠之助の性格は子どもたちに人気があった。子供らを集め『吾輩は猫である』を読んで聞かせるなど、小説全編を通じて子どもたちのとの交流が描かれている。

大石は医者であり、食堂経営者であり、文筆家でもあり、社会主義者でもあった。時折『平民新聞』や『家庭雑誌』に文章を寄せた。「社会主義とは何ぞ」との演題で演説会を開いたりもした。論旨は明快で、ユーモアがあり、聴くものを逸らさぬ語り口だった。この演説を感動して聴いた一人に「大阪朝報」の女性記者だった管野須賀子がいた。後年、大逆事件に連座して死刑に処せられた唯一の女性だ。

1906年、誠之助は上京し社会主義運動の中心的役割を果たし始めた幸徳秋水や堺利彦との交流が始まった。交流は深まり、堺利彦や幸徳秋水が新宮を訪れたこともあった。1908年新宮を訪れた秋水は「経済状態と革命の相関性」について演説した。そんな中、でっち上げられたのが大逆事件だった。

当時の刑法第73条「天皇、大皇太后、・・・・に対して危害を加え又は加えんとしたる者は死刑に処する」により起訴された。判決当日以外非公開の裁判により幸徳秋水以下13名は死刑に処せられた。国家によるフレームアップ事件で、1911(明治44)年のことだった。

弱者に寄り添った活動を続け、労働者への搾取がなくなれば国が進化すると提言していた大石誠之助に対し、2018年1月、新宮市議会は名誉市民とする決議をした。この間107年もの歳月が流れていた。

世界的に新型コロナウイルス感染者数が増え続けている。日本では、医者が必要と認める全ての患者へのPCR検査が十全に行われていない、等々不安が増す日々。

もう2週間以上前のことになるが、2月22日(土)に、2週間ごとに通っているかかりつけの医院へ行った。いつもとは違う雰囲気で、玄関のドアには次の様な張り紙だ出されていて、そこには

《都合により、2月19日より受付時間が下記の様に変更になりました。

①かかりつけの慢性疾患の患者様の定期受診の受付時間は

平日 9:00~11:30 16:00~18:00

土曜 ・・・・・

②上記以外の患者様の受付時間は、完全予約性で

平日 11:30~12:30 18:00~18:30

土曜 ・・・・

②の方は電話予約がないと受付出来ませんのでご了解ください》と書かれ、①の患者と②の患者の受診時間が完全に分離されていた。

私は高血圧を診てもらっているが、①の慢性疾患に当たるか否か良く分からなかったので受付で聞くと、「当然、慢性疾患でこのまま受付出来ます」とのことで、診察して頂いた。診察後、ドクターは受付時間を分離しなければならない理由を私にも詳しく説明してくれた。その趣旨は

「コロナウイルス感染に関して、今一番警戒しなくてはならないのは院内感染です。慢性疾患のある高齢者と感染されている可能性のある方が同席し、感染が拡大して行くことを何としても避けなければなりません。それに対しての厚労省の要請・対応はあまりにも不十分です。そこで当院では、両患者さんの受診時間帯を分けたのです。風邪の症状で来られた患者さんには暫くお待ち頂いています」との説明で、良く理解出来た。

この日から1週間以上経過して、多くの病院や医院では、単なる熱などの症状のある患者と感染の恐れのある患者の待合場所を別にするか、時間帯をずらしての診察を始めていた。この事を知って、かかりつけ医院のドクターに先見の明があったことを改めて感じた。

一昨日もラジオ体操へ行く前の6時15分ころ、医院の前を通ると消毒と清掃作業が行われているのだった。ここの医院だけではないだろうが、町医者さんレベルでも感染不拡大に向けての懸命な努力が続けられていることを目の当たりにして頭が下がった。 私は人込みを避ける意味でも早朝散策を続けている。閉塞感で気が滅入る日々に不忍池の開放的な雰囲気が気持ちを明るくしてくれる。この数日間、足は自然と不忍池方面へと向かった。一昨日も出掛けて行くと人はいつもより疎らだが、池には多くの鳥たちがやってきていた。

私は人込みを避ける意味でも早朝散策を続けている。閉塞感で気が滅入る日々に不忍池の開放的な雰囲気が気持ちを明るくしてくれる。この数日間、足は自然と不忍池方面へと向かった。一昨日も出掛けて行くと人はいつもより疎らだが、池には多くの鳥たちがやってきていた。

前回の続きです。 ③根津谷を開析したのは旧石神井川

③根津谷を開析したのは旧石神井川

『対話で学ぶ 江戸東京・横浜の地形』には次の様に書かれている。

≪旧石神井川は荒川が造った低地を浸食して、本郷台地と上野台地に分け、最終氷河極相期頃(=後氷期)までに深い谷(古石神井谷=根津谷)を刻み込みました。その谷底は不忍池付近では標高5mくらいまで達していました。

その後、海面高度が上昇し、縄文海進の高海面期には旧石神井川は狭長な入江になりました。その入り江が堆積されて低地となりました。入り江には石神井川が流下していたので、低地は本来は、石神井川低地だったのですが、石神井川が飛鳥山公園北側の、現在は音無親水公園となっている流路を通って、東京低地に流れるようになりました。

石神井川が流路変更した後、下流側に残された低地を流れたのが藍染川で、その低地を藍染川低地と呼んでいるのです。愛染川は石神井川に較べれば、非常に小さな河川で、低地を浸食することは出来ません≫と。(最下段に本書口絵2の地図を掲載)

上記内容を、私なりに、時系列に沿って整理すると

(1) 後氷期までには旧石神井川は本郷台地と上野台地を分ける根津谷を開析した

(2)7000年前頃には、縄文海進により海面は上昇しつつ、根津谷には沖積層が形作られた

(3) 王子付近では河川争奪が起こり石神井川は流れを変えた

(4)海面が後退し低くなるにつれて、沖積層が現れ始め

(5)その沖積層に谷田川(下流では愛染川)が流れた

私は以前は「藍染川は旧石神井川と同じ平面を流れていた」と“平面的”に理解していたが、「藍染川の下の層を旧石神井川は流れていた」と“立体的”に理解するようになった。

ポイントは(2)にあるように思う。著者の松田氏は“地形発達史”を紹介しつつ、「海面高度が上昇すると、上昇した海面高度に対応するように、谷底には運搬されてきた土砂が溜まり、谷底が上昇します。すなわち、堆積が進行します」と書いている。谷田川の下に古石神井谷が存在してるので、北区教育委員会が谷田川谷底をボーリング調査をした理由はそこにあったのだろう。

≪追記≫『対話で学ぶ・・・』には2010年12月15日放送の「ブラタモリ」で、藍染川が根津谷を浸食して谷を形成したと説明していたが、それは間違いですとも書かれていた。

(下図で、旧石神井川は本郷台と上野台地を流れていた)

2月16日に北区飛鳥山博物館を訪れ「凹みが語る縄文土器」特集展を見学した折に、縄文時代に石神井川が“河川争奪”を起こしていたと解説されている展示を見た。実は2011年の2月にもここを訪れ“河川争奪”の解説文は読んだことがあり、ほぼ9年前の2011/02/27のブログに書いていた。悲しいかな、記憶力の大幅低下の為か、そのことはすっかり忘れていた。

そこで、妻の友人で地理が専門のWさんに石神井川に関する資料を問うと、コピー集が送られて来た。その出典が『対話で学ぶ 江戸東京・横浜の地形』(著:松田磐余)と知り、図書館から借りて来て、かつてブログに書いたことに思い至りながらその著作を読んだ。その内容は9年前の石神井川の争奪に関する私の理解を少し前へ進めてくれるものだった。という訳で再度この問題を取り上げてみたい。

①問題の整理

①問題の整理

石神井川は現在、小平市花小金井南町の小金井カントリー倶楽部西側付近に源を発して、王子で武蔵野台地を下り、京浜東北線・王子駅の真下を潜り隅田川へと注いでいる。(王子からの上流沿いには桜木が植えられていて開花の頃の眺めは特に美しく、私は富士前福寿会の仲間3人と、王子から豊島園まで散策したことはあった。写真はそのとき撮影したもの)。

しかし、王子から下流の流路は、かつては今とは違って、王子で武蔵野台地を下らずに流れを南東方向へ変え、根津谷(ここでは本郷台地と上野台地の間を根津谷と呼ぶことにする)を流れていた。その流路変更を“河川争奪”と呼んでいるが、流路変更があったことはほぼ定説で、流路変更の起因とその時期に関して幾つかの説がある。 ②北区飛鳥山博物館に展示されている河川争奪説

②北区飛鳥山博物館に展示されている河川争奪説

石神井川の流路変更の原因には諸説あるが、飛鳥山博物館の展示は“河川争奪”説に立っている。1994年、北区教育委員会の中野守久らは石神井川の流路変更時期を特定するため現・石神井川から離れてすぐの谷田川の谷底低地にてボーリング調査を行い、その結果を

「武蔵野台地東部 (本郷台) における石神井川の流路変遷」として発表した。

展示文はその概略を分かり易く次の様に説明していた。

≪後氷降に入り、今から6千年前をピークに現在よりも海面が数mほど上昇しますが、この急激な海面変化を有楽町海進と呼んでいます。現在武蔵野台地を東西に流れ王子から低地に出る石神井川はかつては王子付近で南東に曲がり不忍池方向へ流下してきたことが以前から指摘されていました。近年、石神井川下流の流路が現在のコースをとった時期は有楽町海進最盛期頃であることが分って来ました。海進によって台地の崖ぎわが急速に後退した結果、石神井川は王子付近で崖端浸食をひきおこし河川争奪を起こして流路を変えたのです≫と。

流路が変更された原因を河川争奪とし、その時期を有楽町海進(=縄文海進)の最盛期頃(6500~6000年前)と推定していた。

流路変更の原因については、鈴木理生が『図説 江戸・東京の川と水辺の事典』で“瀬替え”説を書いているから、仮説というべきかもしれない。(次回に続く)