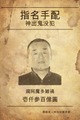

今日の羅漢「五百羅漢」。

金峰山山麓にある霊場として知られる奥の院・雲巌禅寺(うんがんぜんじ)とその先にある洞窟、霊巌洞(れいがんどう)。

うっそうと茂る樹木におおわれ、宮本武蔵が生涯の集大成ともいえる兵法「五輪書」を記した洞窟と言われ、それはそれで神秘的な霊場だったのだが、それよりも道中に安置された五百羅漢の凛とした荘厳さに、己の小ささを実感。

羅漢とは、煩悩をすべて断滅して最高の境地に達した弟子たちの事だとか、容貌姿態ともに千差万別で、 釈迦の教えが身分階級を分かたず、 あらゆる人々に対して平等であったことを訴えているという。

未だ煩悩冷めやらず、そろそろ五百壱体目の羅漢になりたい(無理だけど…)。

金峰山山麓にある霊場として知られる奥の院・雲巌禅寺(うんがんぜんじ)とその先にある洞窟、霊巌洞(れいがんどう)。

うっそうと茂る樹木におおわれ、宮本武蔵が生涯の集大成ともいえる兵法「五輪書」を記した洞窟と言われ、それはそれで神秘的な霊場だったのだが、それよりも道中に安置された五百羅漢の凛とした荘厳さに、己の小ささを実感。

羅漢とは、煩悩をすべて断滅して最高の境地に達した弟子たちの事だとか、容貌姿態ともに千差万別で、 釈迦の教えが身分階級を分かたず、 あらゆる人々に対して平等であったことを訴えているという。

未だ煩悩冷めやらず、そろそろ五百壱体目の羅漢になりたい(無理だけど…)。