今日は、2回目のワクチン接種。モデルナのワクチンでした。熱でも出ないかと少し期待していましたが、今のところ何にも起こらず明日まで様子見。ところで、ワクチン接種に関して巷にはえらい誤情報があるもんですなあ。一番いやなのは不妊になるとか、そんなこと。こういう情報がうちの奥様の趣味の教室の集まりでも話題になって、娘が打つべきかどうか悩んでいる。あほくさ。ちゃんと厚労省など信頼できるところの情報を確認せよと伝え、ようやく子供たちも接種日が決まったところ。しかし、人のうわさは怖い、正しかろうが間違ってようが、噂の方を信じてしまうのだから。もう少し自分の頭で考えよう。最低でも1回”なぜ”と疑問に思えば、その疑問に対して調査することになるので、盲目的に信じることはなくなるのでは。

ということで、自分は、”なぜ”をできれば2回ぐらいと思っていますが、2回のなぜは結構きついですよ。皆様もお試しください。

で、なぜ?っていうのを昨日の結果から考えたのは、昨日のブログをまとめていた時でした。G2の電源の取り方がまずい可能性あるやん、と1回目のなぜで判明。そこで今日は、G2の電源(といっても抵抗でダウンするだけ)を別々の回路にし、再度トライしてみました。

結果は、文句なし。やはり原因はG2の電源の取り方でした。では”なぜ”、G2の電源の取り方に関係しているかというと、G2の電流は、プレート電圧によって変動します。プレート電圧が十分高い時には、G2の電流も一定になっていますが、プレート電圧を下げていくと、プレート電流が減り始める電圧から反比例してG2の電流が増えていきます。プレート電圧がほぼ0になったとき、G2の電流は、プレート電流ほどの電流が流れています。まるでG2がプレートになったようなぐらい。以前、真空管の特性曲線を測定中に気が付いて、恐ろしくなったのですが、G2の電流は、下記の図のようになります。

ちょっと見にくいですが薄い色の曲線がG2の曲線です。上記のようにプレート電圧が低いところで大量にG2に電流が流れていることがわかります。この図は、CZ504Dを測定した図ですが、いろいろな特性曲線を見ても同様の結果になっているので、一般的な5極管はこうなるものだと思います。

で、昨日の実験では、回路の調整により、プレート電圧が極端に低かったりしたこともあり、それにつられてG2の電流が増え、もう片方のG2の電圧が減り、というように、隣の球の影響を受けてうまくいかなかったものと思われます。

ようやく本来の目的である、下記回路でフィードバックがうまくかかるのか、を検証することができました。もちろん結果はYESですが、結構面倒ということがわかりました。

まず、現在の回路は、下記のような回路になっているのですが、この回路のRfbを小さくしていってフィードバックの量を大きくします。

そうすると、スピーカ端子が無負荷時、下記写真のように出力の波形がひずむ。

で、これをちゃんとした波形にするために、プレート電圧の調整およびプレート電流の調整をして波形をひずまないようにします。Rfbを小さくするに従い、こういう調整を行う必要があります。

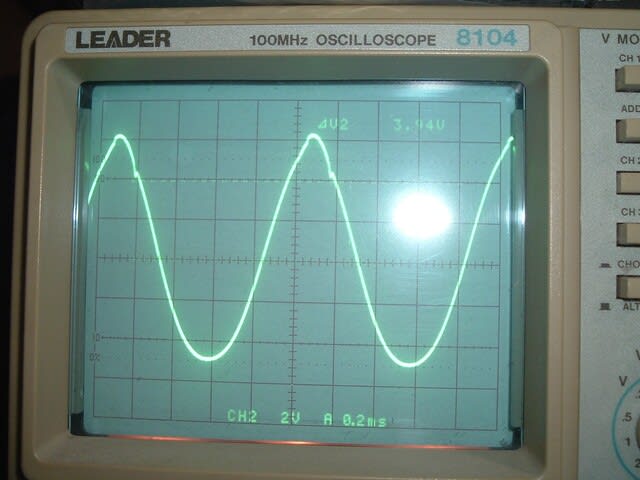

最終的にはこんな感じでうまく調整は可能です。

結局、Rfbを40kΩにして、スピーカ端子に8Ωを繋いだ時のDFは、ON/OFF法で2.6(@1kHz)となりました。

それにしても、苦労した割にDFが2.6しかないので、もう少しほしい。なぜDFが2.6だけなのか・・・この"なぜ"はもっと検討する必要アリです。ちなみにRfbがない場合のDFは1.5でした。また、トランジスタのCB間に接続されている56kΩを切断した場合は、DFは3.0になりました。どうも3.0以上に増やすのは難しそうです。

ということで、プレート負荷が定電流回路でもちゃんとフィードバックがかかっているが、調整が面倒の割にあまりフィードバックはかからないという結果となりました。

しかし音の方はというと、クリアで艶っぽくいい感じです。出力トランスをNFBのループに入れた場合、NFBを高くかけると雑味が増すように感じるのは、私だけでしょうか。

ところで、訂正です。2021/08/10のブログ「次のアンプに向けた準備だけ」で、定電流回路について「厳密には、ちゃんとした定電流回路ではなく」と記載していましたが、よくよく調べると、ちゃんとした定電流回路のようでしたので、この記載を訂正いたします。^^;