先週から引き続き、スピーカシステムの3ウェイ化です。

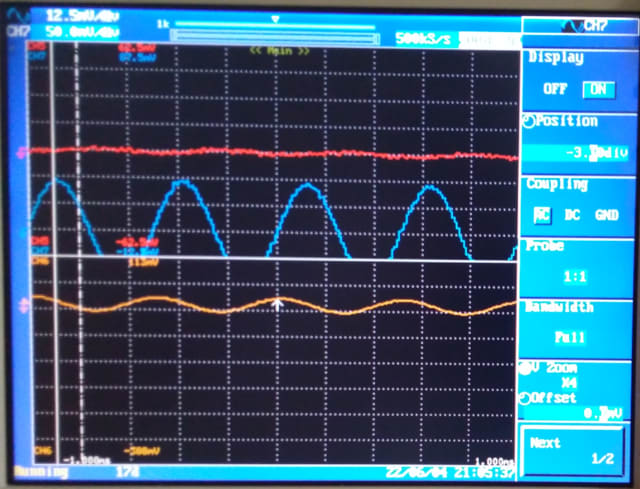

先週オシロを繋いで波形の確認をしていましたが、ウーハとスコーカのクロス付近の波形を今日は確認していました。それらの波形が下記になります。

【800Hz】

【1kHz】

【1.5kHz】

【2kHz】

クロスオーバー周波数が1.4-1.5kHzなので、これより低い800Hzや1kHzあたりの周波数で位相がほぼ逆になっていることがわかります。12dB/octのネットワークの場合、位相が逆になるので、ドライバの接続は逆にせよ、というのは聞きますが、その通りの結果となっています。

で、うちの場合、逆にするとなんだかこもったような感じになり、これが何だろうな~、と不思議に思っていました。もう少し、カットオフを変えてみようかなと思い、スコーカのハイパスフィルタ側のコンデンサに下記のように緑のコンデンサ(3.3μF)を追加してみたりしていましたが、この作業によって原因が判明しました。

ネットワークを元に戻す際に気が付いたのですが、スピーカに向かって左手側のネットワークの接続で、スコーカの入力と出力が逆に接続されていたのです。つまりINとOUTが逆でした。ネットワークは、左右同じ向きに作ったのではなく、対称になるように作ったので、ボーっとしていて間違ってしまったようです。そのため、ドライバの接続を逆接続するとおかしな状況になっていたものと思われます。

また、測定はすべて右側のスピーカで実施していたので、左側は完全ノーマークでした。^^;

これを元に戻し聞いてみると、やはりスコーカの極性は逆にした方が、聴感上、良い音となりました。ツイータは元通り同相接続に戻します。

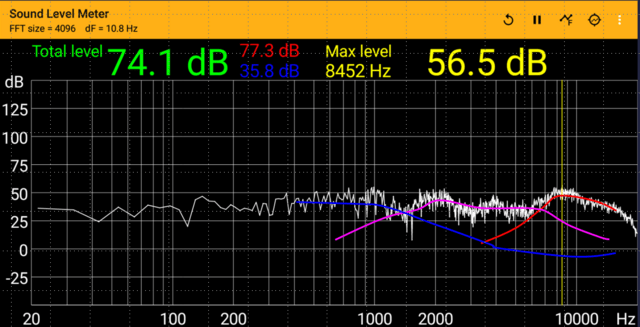

これでしばらく聞いていましたが、前回記載したような低音がなぜかしっかりしたように聞こえるようなこともなく、なんだかかなり聞きやすくなりました。恐らくは、クロスするあたりの周波数が打ち消されてしまったため、より低い音が強調されてしまってそのように感じたのではないかと思います。

ともあれ、とりあえずはこの状態で、もう少し確認してみたいと思います。