16/12℃

16/12℃

曇りの予報なのに朝から晴れている。 今日のネット新聞を見ると金沢別院表参道(横安江町商店街)で19~20日の二日間、県内各地の特産品の魅力を紹介する市が初めて開かれることになった。 午後家内と外で昼食を済ませ表参道へ出向いた。 横安江町商店街は一度数珠を買いに行ったことがあるが金沢別院へ行くのは初めてである。

富山県新湊にいたころ、“金沢別院”が火災により焼失したと記憶にあるが、現在の本堂は、昭和37年(1962)焼失後、同46年に完成したと金沢別院のHPにある。行ってみると鉄筋コンクリート造りでかなり大きい。

京都

そもそもの発祥は1546(天文15)年に加賀石川郡の門徒によって後の金沢城の地に建立された御堂(みたう)。 御堂は一向一揆の拠点となり、御山と称する事実上の城館へと発展していった。ここに、1580(天正8)年に織田信長配下の柴田勝家軍が攻撃を加え陥落させるに至った。 後に、前田利家が金沢に入ると門徒衆との間で協定が成立し東別院再興への道が見え始める。織田信長と対立し豊臣秀吉から隠居を命じられていた教如上人(1558-1614)は秀吉が1598年に亡くなると徳川家康の後援を得て関が原の戦いの後の1602(慶長7)年に京都六条烏丸に東本願寺を建立。

これを受ける形で、金沢にも東末寺(ひがしまつじ)と呼ばれる御坊が加能越3ヶ国門徒衆によって建立される。 1634(寛永11)年に現在の地に寺地を定めた。(美と暦史より) 昭和41年頃、京都に勤務していたが灼熱の8月の午後まだエアコンが一般に普及してない時代でバイクで東本願寺の御影堂へ 冷を摂りによく行ったものだ。 千畳敷(927畳)の本堂は涼しいのである。(当時はのんびりしたもので出入りはフリーで午睡も可?)、さすが浄土真宗王国、金沢別院の御堂も広い。

今日の別院の行事は“花祭り”とあるが桜の開花にあわせて日取りを決めたのだろうが院内の桜は散り桜葉がでている。

子供の作品展入り口 お釈迦様に甘茶

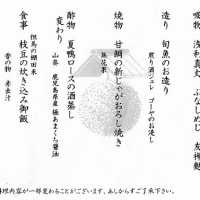

別院の境内は花祭りらしく子供を主とした出店や催事があったが本堂を参拝した後、表参道へ出たが初日で時間帯がずれたのか浄土真宗の高齢者が多いと思ったが画像のとおり人出は少ない。 テラステントの出店は能登輪島の物産テントが少し賑わっていたが“能登の殻つき焼き牡蠣”6ッ個500円なので食べたが海の香りがして実に美味しかった。

東京巣鴨の“とげ抜き地蔵”へ行くと高齢者で賑わっているが、浄土真宗王国の加賀では一昔は別院は賑やかだったと聞いているが、現在の70歳前後(戦中・戦後生まれ)の高齢者は宗教心(仏教)は薄れていっているのではないかと感じる。 しかし、拙者は歳なのだろうか、出歩くとなると寺社仏閣へは自然と抵抗感がなくなってきたようだ。

・ 3603歩

3603歩

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます